簡介

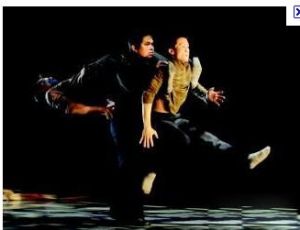

巴當舞

巴當舞“巴當舞”古稱“播鞀武”,源於古羌人的“祭山會”,是先民們祭祀神靈最原始、最尊貴的禮儀。遠古時期,生活在岷縣北路片的中寨、維新等村社的農民每逢正月都 要舉行“巴當舞”娛樂活動,以乞求風調雨順、五穀豐登。

岷縣自古就是各民族相互融合、相互交流、相互影響的聚居區。至今,這裡還生活著漢族、回族、藏族以及、東鄉、撒拉、土、裕固、滿族和彝族等。岷縣歷史悠久,文化底蘊極其深厚,在岷縣農村,至今還流傳著一種古老的民間集體舞——“巴當舞”,這是漢族民眾繼承、創新古羌族文化的成果,是羌、藏、漢各族民眾集體智慧的結晶。

“巴當舞”古稱“播鞀武”,源於古羌人的“祭山會”,是先民們祭祀神靈最原始、最尊貴的禮儀。遠古時期,生活在這裡的先民每年都要舉行大型的祭祀活動,乞求風調雨順、五穀豐登。晉南北朝以後,居住在這裡的古羌族大量向南遷移,但是,作為一個古老民族神秘而奇特的文化並沒有因為古羌族的退去而消失。

“文化既是民族,也是世界的”,“巴當舞”這種古羌族特有的文化,在長期的歷史演變中,逐漸形成了漢族民眾的民間舞蹈,至今,在的農村還在廣為流傳。每年的正月,岷縣中寨部分村社的民眾在露天燃起篝火,敲響“巴當”,集體盡情舞蹈歌唱,成為一年中當地民眾最為重要的集體娛樂文化活動。

在岷縣小寨、中寨、堡子等鄉(鎮)的部分村社,流傳著一種古老的村民集體舞蹈--巴當舞。巴當是一種用羊皮加工的雙面手搖鼓(直徑30公分,厚度10公分,手柄長50公分),每個村寨的村民一戶一個巴當,一個村選一個領舞者--春巴,一個村選一個巴當舞組織者--巴當舞頭腦,而且春巴和頭腦是輪流著當。春巴的角色相對比較穩定,春巴新上任時要接受嚴格的藏文《巴當舞曲譜》的學習,《巴當舞曲譜》由春巴保存。

歷史起源

巴當舞

巴當舞據傳巴當舞是羌藏文化的遺存,流傳於明宣德年間。“巴當”一詞,實為“播(鞉)鞀(tiao)”一詞的方言讀音,訛傳為巴當。播,即用手搖。鞀,即鞀鼓(手鼓)。

《周禮·春官·瞽蒙》:“瞽蒙掌播鞀、柷、敔、塤、簫管、弦歌。”《論語·微子》:“鼓方叔入於河,播鞀武入於漢。”何晏集解引孔安國曰:“播,搖也。武,名也。”

《宋史·樂志二》:“古者,瞽蒙、眂瞭皆掌播鞀,所以節一唱之終。”明歸有光《宋史論贊·章獻劉皇后》:“章獻因鍛銀之邪,起播鞀之賤,以才拔承恩寵,至乾大政。”清孔尚任《桃花扇·聽稗》:“擊鼓的名方叔,入於河;播鞉的名武,入於漢。”岷地歷史上番漢雜處,巴當舞應為藏漢文化交流的產物。

研究考證

巴當舞

巴當舞古羌族是我國歷史上一個很重要的民族,作為古羌族生活信息的重要載體——“巴當舞”,內涵極其豐富,蘊藏著中華文明的文化基因,是我國邊陲各民族歷史發展、文化交融和演變的活化,具有很高的文化與研究價值。在“巴當舞”中,有“點大火”的場面。古笈上記載,“點大火”與“燧人上觀星辰、下查五木,以為火也”有相同的淵源,反映了古羌人的遺風,這從四川廣漢三星堆出土的文物得到應證。

“點大火”是古羌人對太陽與火的崇拜,是現代科學技術的萌芽,這對研究觀察天象與科學技術的發展提供了依據。人類文化學者認為,“一個文化圈處於地區中間,它是晚出的,處於地區的邊緣,則是最古老的”。文化越古老,底蘊越深厚,信息越豐富作為西北的邊陲之地的地理位置,通過“巴當舞”的發掘整理,我們不難看出,岷縣發展的歷史是各民族相互依從、相互繼承與發展的歷史,這對研究古羌族文化與中華民族文化的傳承具有非常的重要意義。

據史料記載,“巴當舞”早在春秋時代就傳到了漢中地區。但是,“巴當舞”在甘肅乃至全國各地已經很少見到,目前,除在中寨部分村社春節期間有演出之外,在其它地方十分罕見,使這一古老的文化上瀕臨消失的邊緣。

“巴當舞”源於古代羌族人的“祭山會”,它發源於民間、發展於民間,由於受傳統思想的影響,很多人認為“巴當舞”是迷信的產物,是為神靈服務的工具,很少去關注。在科學技術飛速發展的今天,加速了它的瀕危進程。

風格特色

巴當舞

巴當舞每年從正月初六開始,辛勤勞作了一年的村民,為了祈求來年風調雨順、五穀豐登,也為了慶祝春節這個最隆重的節日舉行全村村民大聯歡,他們在打麥場上,生起篝火,由春巴帶領,每戶抽一名男子,手拿巴當載歌載舞,村里其他村民站在外圍拍手起舞,並隨著春巴的領唱進行上百人的大合唱,這一部分稱為安場巴當,其舞蹈步法有二十多種,而最常用的有:直腳步、春巴洋、春巴洋撒、難直洋撒、雄巴、難個兒麻難、噢洋洋、古艾、撒艾等9種,而且一種步法一種唱腔。

一到晚上,上百人圍著篝火跳起粗獷豪放的巴當集體舞,其場面莊嚴、熱烈,充滿了神秘色彩。安場舞結束後,由春巴帶領進行下一場表演--敬山神舞。

敬山神時,春巴與主持巴當的眾男子圍著燃起的大火拜五方,並在鞦韆架下進行新的舞蹈,其步法與安場步法不同,也有十幾種之多,最常見的步法有:噢乃洋撒、沙乃洋撒、噢達、沙母洋、噢呦呦等5種。敬山神舞結束時,所有舞者在吃飯、喝酒、品茶時要舉行新的大合唱,命其名曰扯節漏,並唱酒麴、茶曲。

這三種合唱在頭腦家大院進行,其演唱曲調漢、藏語夾雜,悠揚婉轉,具有很強的抒情性,吃過飯、喝過酒、品過茶後,整個巴當舞的全過程才算完成。

形式

巴當舞

巴當舞“巴當舞”的過程大致由“安場”、“敬山神”、“扯節勒”三部分組成。“安場”是“巴當舞”的第一部分,本村男子在“春巴”的帶領下,手搖長柄“巴當鼓”,口唱古羌語舞曲,腳踏各種舞步,列隊開始盡情的舞、盡情的唱。在安場階段,最常見的舞步有直腳步、春巴洋、春巴洋撒、難直洋撒、雄巴、難個兒麻灘、澳洋洋、古艾、撒艾等。一種步法、一種唱腔,場面莊嚴、熱烈,充滿神秘色彩。

安場之後是“敬山神”。“敬山神”是“巴當舞”中最主要的部分,在這個階段,“春巴”點燃大火,引領舞者開始“拜五方”,然後在新立的鞦韆下盡情舞蹈。“敬山神”步法與“安場”又有不同,主要有澳乃洋撒、澳達、沙母洋、澳呦呦等。

“巴當舞”的步法沿襲了唐宋時期的“踏歌”,舞蹈表演節奏明快、鏗鏘有力,具有很強的審美感;唱腔原始古老,歌聲悠揚婉轉,富有很強的抒情趣味,是當地羌、藏、漢各族民眾團結一致、奮發向上真摯感情的集中表現。

敬山神結束後是“扯節勒”,這是“巴當舞”的第三部分,所有舞蹈者開始吃飯、喝酒、品茶,集體進行藏語大合唱。同時,他們還合唱酒麴、茶曲,圍觀的民眾也參與其中,或拍手、或歌唱,藏漢語混雜,氣勢磅礴,非常壯觀。

樂器

“巴當舞”中最主要的道具叫“巴當”,這是原始社會先民們模仿聲形音像而創造的一種樂器,用鹿皮或羊皮加工特製而成。“巴當”這種樂器具古代稱作“雷鞀”,俗稱“撥浪鼓”、“長柄鼓”,早於堂鼓、懸鼓、腰鼓、扇面鼓,直徑約中寨古莊、根扎路、喬家溝、等部分村社家家都有,一戶一個。距考證,“巴當”至今已有多年的歷史。在古代,“巴當”是神靈之物,非常高貴,每年只在春節期間舞蹈時用,其餘時間懸掛於牆壁,不得隨意敲動,否則會驚動神靈,降禍於人間在“巴當舞”中,最關鍵的人物是“春巴”。

現狀

古羌族“巴當舞”瀕失傳 掌握者僅剩兩七旬老翁

古羌族“巴當舞”瀕失傳 掌握者僅剩兩七旬老翁甘肅岷縣部分村莊至今還流傳著一種手搖長柄“巴當鼓”,口唱古羌語舞曲,腳踏各種舞步,並且上百人共同參與的舞蹈,當地人稱其為“巴當舞”。但目前,能夠完全掌握這種舞蹈要領的“春巴”僅剩兩位年過七旬的老人,古老“巴當舞”面臨失傳危機。

“‘巴當舞’古稱‘播鞀式’,源於古羌人的‘祭山會’,是先民們祭祀神靈最原始、最尊貴的禮儀。”甘肅岷縣博物館館長季緒才17日接受中新社記者專訪時表示,“巴當舞流傳年代已不能確切考證,但從整個祭祀儀式過程來看,其明顯帶有遠祖農耕文明的痕跡”。

“‘巴當舞’的步法沿襲了唐宋時期的‘踏歌’,舞蹈表演節奏明快、鏗鏘有力,具有很強的審美感。同時,其唱腔原始古老,歌聲悠揚婉轉,富有很強的抒情趣味。”季緒才表示,作為古羌族生活信息的重要載體,該舞蹈保留了古老舞蹈的步伐和舞曲韻律,是古文化研究的“活化石”。 每年正月,岷縣中寨部分村社的民眾便在露天燃起篝火,敲響“巴當”,集體舞蹈歌唱,這是當地一年中最重要的集體娛樂文化活動,其過程大致由“安場”、“敬山神”、“扯節勒”三部分組成。僅“安場”階段的舞蹈步法就達20餘種,而“敬山神”的步法與“安場”又有不同,也有十幾種之多。

“‘巴當’是‘巴當舞’中最主要的道具,是原始社會先民們模仿聲形音像而創造的一種樂器,用鹿皮或羊皮加工特製而成。”季緒才說,而作為該舞蹈的核心,“春巴”則是經過專門訓練的領舞者,他們是這種古老文化的繼承者、傳承者與教導者,一個寨子選一個,代代相傳,上任前都要接受嚴格的藏文《巴當舞曲》與步法訓練。

“但在目前,能稱作真正‘春巴’的僅剩兩位年逾古稀的老人。”季緒才無奈地表示,人們生活發生了巨大轉變,潛心學習這種舞蹈的人幾乎是鳳毛麟角。“雖然有個別年輕人對此表現出一定興趣,但外出求學和務工致使這只能成為一種業餘愛好。” 當地政府已著手“巴當舞”的發掘整理工作,這對研究古羌族文化與中華文化的傳承具有非常重要的意義。

保護

巴當舞

巴當舞作為一種古老的民間舞蹈,巴當舞是勞動人民長期勞動智慧的結晶,具有極大的開發價值,它不但保留了極其古老的原始美、野性美,而且富有舞蹈的節奏美和韻律美,充滿了陽剛之氣。目前,岷縣正在積極制定“巴當舞”保護工程,對現有“春巴”和“春巴傳人”加大培訓。

同時,邀請音樂、舞蹈、民俗等方面的專家從多方面進行挖掘整理。“巴當舞”是千百年來勞動人民的集體智慧的創造,其盛大的神事活動產生了一種神奇、獨特的文化藝術魅力,只要剔糟粕、取其精華,使這一傳統文化發揚光大,它便會成為燦爛奪目的民間文化瑰寶。

2010年5月18日,中國文化部公布了第三批國家級非物質文化遺產名錄推薦項目名單(新入選項目)。甘肅省岷縣申報的“巴當舞”入選,列入傳統舞蹈項目類別的非物質文化遺產。

列入第三批國家級“非遺”名錄

文化部公示的第三批國家級非物質文化遺產名錄項目名單中,岷縣巴當舞榜上有名。岷縣民俗文化豐富多彩,有“十里不同風,百里不同俗”的地域特色。巴當舞作為非物質文化遺產,是岷縣眾多優秀民俗文化中的典型代表。“巴當舞”古稱“播鞀(táo)武”,源於古羌人的“祭山會”。遠古時期,生活在這裡的先民每年都要舉行大型的祭祀活動,乞求風調雨順、五穀豐登。每年的農曆正月,岷縣中寨鎮、維新鄉一帶的民眾在露天燃起篝火,敲響“巴當”,集體盡情舞蹈歌唱,成為一年中當地民眾最為重要的集體民俗活動。

第三批國家級非遺名錄(1)

| “非物質文化遺產”指被各群體、團體、有時為個人所視為其文化遺產的各種實踐、表演、表現形式、知識體系和技能及其有關的工具、實物、工藝品和文化場所。下面是第三批非遺名錄推薦項目。 |