基本概況

南嶽區

南嶽區歷史悠久名氣大。南嶽古為荊州之域,是湖湘文化發祥地。相傳舜帝南巡,曾在此詔會諸侯,遺存“舜溪”、“舜洞”;大禹治水,曾在此殺白馬祭天,最終得“金簡玉書”而治服了洪水,留下禹王碑;唐代韓愈誠心開雲,鄴侯李泌隱居築室,懷讓“磨磚作鏡”開悟馬祖道一;宋代朱熹、張栻踏雪吟詠,胡安國、胡宏父子講釋《春秋》,宋徽宗御題“天下南嶽”和“壽岳”,明代船山築庵著書立說,清康熙帝寫了《重修南嶽大廟碑記》。近代抗日烽火瀰漫,國共合作在這裡譜寫了民族救亡的新篇[。古往今來,歷史名人李白、杜甫、韓愈、柳宗元、宋徽宗、王夫之、朱熹、胡安國等都留下過遺蹟,當代黨和國家領導人毛澤東、周恩來、羅榮桓、葉劍英、陶鑄、胡耀邦、江澤民、喬石、朱鎔基等先後到過南嶽。南嶽留有3700多首詩、詞、歌、賦和375處磨崖石刻。唐宋以來創辦了鄴候書院、甘泉、文定書院等10多所書院,使南嶽成為湖湘學派發源地,故又享有“文明奧區”之盛名。

南嶽衡山是中華五嶽之一,1979年經國務院、中央軍委批准對外開放,1982年恢復設立省立南嶽管理局,1984年5月成立衡陽市南嶽區,同時保留省立南嶽管理局的牌子。

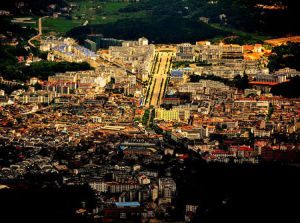

南嶽區總面積181.5平方公里,核心景區面積100.7平方公里,轄三鄉一鎮一街道辦事處、27個行政村、9個社區居委會、總人口6.9萬。“天下名山,五嶽稱最”,南嶽為“五嶽獨秀”。南嶽衡山古樹名木遍布,生態植被完好,風景秀麗,氣候宜人,四季景觀特色明顯,春觀花、夏看雲、秋望日、冬賞雪,景區森林覆蓋率達91.58%,空氣負氧離子含量高達108600個/cm3,有“天然氧吧”之稱。

南嶽為宗教名山。佛道教傳入南嶽已有兩千年歷史。佛道兩教共存一山、共居一廟、和諧共處,在宗教界唯獨僅有;“五葉流芳”的禪宗文化地位崇高,影響巨大,南嶽為南禪文化發源地;南嶽的香火旺、菩薩靈,在民間流傳已久,是遠近聞名的宗教祈福和民間朝拜聖地。南嶽為壽山之尊。祈福朝南嶽,求壽登南山。南嶽的福壽文化歷史悠久,底蘊深厚,宋徽宗御賜“壽岳”之名,康熙帝欽定“主壽之山”。人們常說“福如東海,壽比南山”中的“南山”指的就是南嶽衡山。

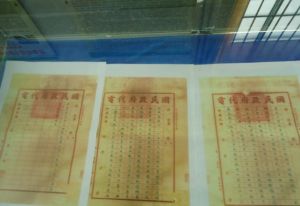

南嶽為抗戰名山。八年抗戰,蔣介石八上南嶽,四次召開最高軍事會議,國共兩黨合作創辦了三期游擊幹部訓練班,現存的南嶽聖經學校是抗戰時期國共合作的歷史見證,南嶽忠烈祠忠實記錄著抗戰忠烈精忠報國的悲壯歷史,是國民政府在大陸唯一的紀念抗日陣亡將士的大型烈士陵園,現為全國愛國主義教育基地。

南嶽為旅遊勝地。南嶽區位優越、交通便利,建有京港高鐵、京港澳高速、潭衡高速公路、南嶽高速和南嶽機場,為南嶽旅遊構建了方便、快捷的立體交通網路。南嶽資源豐富,潛力巨大,自古享有眾多人文美譽,擁有祝融峰、藏經殿、磨鏡台等11大景區、200餘處景點,為首批國家重點風景名勝區、首批全國5A級旅遊景區、國家級自然保護區、全國文明風景旅遊區,列入《世界自然與文化遺產預備名錄》,年接待遊客700萬人次。

佛道並存影響廣。南嶽衡山為南中國的宗教文化中心,中國南禪、天台宗、曹洞宗和禪宗南嶽、青原兩系之發源地。道教從西周開始即在南嶽活動,佛教從西晉開始傳入南嶽。佛教禪宗中的曹洞宗、臨濟宗、雲門宗、溈仰宗、法眼宗均出於南嶽,因此,南嶽素有“五葉流芳”之稱。漢發源於南台寺的曹洞宗,日本就有800萬弟子。道教中的黃庭觀相傳為魏夫人升天的地方,歷史地位很高。南中國最大古建築群的南嶽大廟,東有八觀(道教),西有八寺(佛教)。佛道並存共榮的宗教文化不但體現於一山,而且體現於一廟,堪稱中國乃至世界一絕。

交通便利客源多。南嶽以東18公里處為京廣高鐵衡山西站,以南38公里處為京廣高鐵衡陽東站、衡陽火車站,以南45公里處為南嶽機場。衡岳高速公路、107國道穿境而過。同時,南嶽居在衡陽、湘潭、株洲經濟三角區之中,是國內離廣州、香港、澳門較近的風景旅遊區,既是南部邊境往內地要道,是湖南向沿海地區和港澳市場開放的重要“視窗”,區位優勢十分明顯。

招商引資成效顯著。通過實施“外向帶動、引資興區”發展戰略,促使全區外向型經濟蓬勃發展。1997年共發布招商項目47個,接洽、聯絡客商120人次,洽談合作項目22個,批准契約利用外資724萬美元,實際到位外資總額900萬美元,比上年增長17.03%。民俗文化城、南嶽索道、湖南旅遊品交易中心、華升商業娛樂城、財神村、神州祖源、華渝農場、金隆利竹木加工廠等一大批外商獨資或合資項目落戶南嶽。全區的招商引資工作從1994年起連續五年位居衡陽市第一。

資源豐富,生態環境優美。境內氣候溫和,熱量充足,無霜期長,屬罕見的生物多樣性環境,擁有豐富的動植物資源,有亞熱帶植物基因庫之稱,境內分布有苔蘚植物48科101屬152種,維管束植物204科1021屬2389種,國家和省級重點保護植物153種,其中國家一級保護植物21種,國家二級保護植物67種。擁有世界獨有的自然分布樹種絨毛皂莢及號稱活化石的千年銀杏、富有神秘色彩的搖錢樹、同根生、連理枝等。有古樹名木45科109種3781株。有野生動物17目48科184種,國家級保護動物28種。有保存完好的7處原始次生林,全區森林覆蓋率為78.8%,其中核心區達90.7%,景區負離子高達26000個/cm3,是難得的“天然氧吧”,形成了一個人與自然和諧統一的完整生態體系。

城市名片

全國文明風景旅遊區(全省唯一)首批國家5A級旅遊景區

首批國家重點風景名勝區

中國十大風景名勝區

神州最佳賞雪佳處

國家級自然保護區

全省旅遊強區之首

湖南“十大旅遊區”之首

自然地理

交通

南嶽區為衡陽市中心城區和衡陽西南雲大都市區重要組成部分,南距高鐵衡陽東站38公里、南嶽機場45公里。東離衡陽火車站36公里,武廣高鐵衡山西站16公里,衡岳高速公路、107國道穿境而過。位置面積

南嶽區土地總面積181.5平方公里,其中:中心景區面積達100.7平方公里(一級保護區48.5平方公里,二級保護區52.2平方公里)。南嶽區城市規劃區面積40平方公里,建成面積16平方公里。以南嶽古鎮為中心,北、東、南三面分別與衡山縣福田、沙泉、師古、祝融、馬跡、東湖、望峰、嶺坡等8個鄉鎮接壤,西面與衡陽縣界牌鎮毗連。南北走向的南嶽衡山72峰穿境而過,其中43峰坐落境內。風景

南嶽區居在衡陽、湘潭、株洲經濟三角區之中,是國內離廣州、香港、澳門較近的風景旅遊區,周圍環繞著古老宕層形成斷續環帶的嶺脊山地,內鑲大面積白堊系和下第三系紅層的紅色丘陵台地,構成典型的盆地形勢。野生動物有野羊、野豬、白騖、山雞、鳥雀等,山下流水淙淙,百川入湖,南面紅旗湖水庫水面330畝,集雨面2km2,水平如鏡,清澈見底。北面祠塘沖水庫,西邊九龍沖水庫、過路塘水庫環繞山腳。南嶽地處湘中,距衡陽市中心25公里。氣候屬亞熱帶氣候,山上山下氣溫常年相差10度左右,全年雨量充足,高山有近半年的雲霧期,保存著多處原始次森林,故在生態旅遊中有春看花,夏觀雲,秋望日,冬嘗雪等旅遊項目。五嶽獨秀風光好。南嶽風光旖旎,古樹參天,秀麗多姿,自然景觀和人文景觀並舉。素以“五嶽獨秀”聞名於世,歷來是人們嚮往的旅遊勝地和避暑勝地。山上自然植物1200多種,9處原始次森林,其中珍貴樹種150多種,森林覆蓋率達75%。有東晉的銀杏,明代的古松,世界罕見的絨毛皂莢,帶有神話色彩的搖錢樹、連理枝等秀麗的自然風光,至今仍在“五嶽”中稱秀。1997年南嶽被國家綠化委員會授予“全國造林綠化百佳縣區”。飛瀑流泉、庵堂寺觀到處可見。有72峰、10洞、5岩、38泉、25溪、9池、9潭。南嶽新辟和恢復景點119處。山上平均氣溫17.5℃,春觀花、夏看雲、秋望日、冬賞雪為四時佳景;祝融峰之高、藏經殿之秀、水濂洞之奇、方廣寺之深“四絕”聞名遐邇;麻姑仙境之幽、穿岩詩林之趣、龍鳳飛瀑之雄、禹王城之古新四景回味無窮。

河流

發源於廣西興安的湘江幹流,自祁東歸陽鎮入境,依次流經祁東縣、衡南縣、常寧市、衡陽市區、衡陽縣、衡山縣和衡東縣,衡陽境內長226公里。衡陽境內流域面積在3000平方公里以上的湘江一級支流有舂陵水,蒸水,耒水、洣水。蒸水河發源於邵東縣,流域橫跨邵東縣、衡陽縣、衡南縣及衡陽市城區,在城區石鼓公園處匯入湘江,流程全長194公里,其中衡陽境內長達152.4公里。涓水:古名興樂江,又名白果河,為湘江一級支流。發源於雙峰縣昌山,從新橋石地方村入境,沿途流經新橋、貫塘、江東、白果、長青五個鄉鎮,至長青鄉曉嵐村曉嵐港出境入湘潭縣。境內長26.8千米,河道匯水面積490.4平方公里,年平均流量3.98立方米/秒。上世紀50年代前,為衡山第二條通航河道,後因河床淤高,不能通航。

荊陂河:又名金邊河,為湘江一級支流。發源於南嶽紫蓋峰東側福田鋪鄉,流經沙泉、開雲、長江等鄉鎮入湘江,全長29千米,集水面積112.2平方公里。

烏江:湘江一級支流,發源於南嶽紫蓋峰東南側,流經師古,永和等鄉鎮,至師古鄉烏石鋪入湘江,全長20千米,集水面積119.4平方公里。

氣候

南嶽區年平均氣溫18.2℃,降水量明顯偏多,日照偏少,四季分明,期多雨,雨季結束不明顯,屬中亞熱帶季風濕潤氣候區。亞熱帶季風氣候分布在大陸東岸的亞熱帶地區,這裡冬季不冷,1月平均溫普遍在0℃以上,夏季較熱,7月平均溫一般為25℃左右,冬夏風向有明顯變化,年降水量一般在1000毫米以上,主要集中在夏季,冬季較少。這類氣候以中國東南部最為典型。其它地區,由於冬季也有相當數量的降水,冬夏乾濕差別不大,因此被稱為亞熱帶季風性濕潤氣候。日照

全年日照總時數為1238.6(衡南)~1401.5(衡東)小時,平均為1531.7小時,較歷年偏少10.6%,依照氣候標準為正常,各區域中僅有衡陽市區和耒陽為正距平,其它區域均為負距平,其中衡南偏少20.0%。四季日照情況,冬、夏、秋季為負距平,春季為正距平。日照的月際間變化中有9個月日照為負距平,特別是2005年12月至2006年3月連續4個月為負距平。2月份全市平均偏少78.2%,居各月負距平之首,衡陽縣2月份累計日照為8.0小時,為歷年所罕見。地形

丘陵是山地久經侵蝕的結果。在地貌演化過程中,丘陵是山地向平原過渡的中間階段。從構造上看丘陵所在地區一般地殼抬升緩慢,從氣候條件上看,一般在溫暖濕潤地區丘陵分布較多。根據起伏高度,相對高度小於100米者為低丘陵,100—200米者為高丘陵。從發展經濟、建設開發山區的角度上看,山地、丘陵及部分高原具有共性。山區礦產資源、水力資源、森林資源豐富,有利於發展多種經濟。山脈

南嶽衡山是中國五嶽之一,位於衡陽市境內,群峰巍峨,氣勢磅礴,72峰逶迤800里,貫穿7個縣市。主峰祝融峰海拔1290米。自古以五嶽獨秀風光好,歷史悠久名氣大,佛道並存影響廣,中華壽岳眾人仰著稱於世。衡山山脈位於衡陽市中北部,南起衡陽回雁峰,北止長沙城西,長約80公里。關於衡山舊有南嶽“七十二峰”之說,稱回雁峰為首,嶽麓為足。衡山山脈屬華夏及華夏式構造體系,由燕山期花崗岩構成斷塊山體。因經歷長期侵蝕,成為準平原;第三紀末新構造運動,花崗岩地層上升斷裂成今貌。衡山山脈最高峰為祝融峰海拔1301米。

土壤

南嶽土壤主要由花崗岩風化物發育而成,通透性良好,礦物質豐富,其中水稻土、麻沙土、紅壤主要分布在南嶽山下丘崗平地,土層深厚,坡度不大,海拔不高,宜種植農作物。而山地黃壤、山地黃棕壤及山地草甸土主要分布在南嶽山上,土層薄,坡度大,海拔高,空氣濕度大,水溫泥溫低,宜以林為主。土壤分布因受中山地形、生物氣候影響,呈垂直分布狀態明顯。海拔750米以下為山地紅壤,海拔750~850米為山地紅壤與山地黃壤交錯地帶,海拔850~1150米為山地黃棕壤,海拔1150米以上為亞高山草甸土和石質土。資源概況

南嶽區,地理位置優越,境內城鄉連體,山水獨具。雨母山海拔238米,距衡陽市中心5公里,生態環境清雅,人文景觀優美,登高處能俯瞰整個衡陽市區,是尚未開發的旅遊休閒處女地;蒸水河貫穿全境,沿江風光帶開發更添無限妖媚。境內最有優勢的礦種:煤、鐵、鉛、鋅、鎢、錳、銅、等10多餘種。境內土壤分為地帶性土壤和非地帶性土壤。共9個土類,20個亞類,85個土屬,261個土種,111個變種,地帶性土壤主要有山地草甸土、黃棕壤、紅壤、非地帶性土壤主要有黑色石灰土、紅色石灰土、紫色土、水稻土、河潮土。全市以紅壤、紫色土、水稻面積較大,分布甚廣,利用率最高。土壤的地域分布大體是:紅壤呈帶狀或斑塊分布;紫色土多呈網狀集中於盆地中部;水稻土呈樹枝狀展布于海拔200米以下的崗平河谷地帶;河潮土呈樹枝狀分布於開闊地形的沿河兩岸;四紀紅土壤多呈饅頭形的星點狀覆蓋於紫色頁岩上。其空間分布是:因盆地由四周向中間部傾斜形成環狀土壤組合。海拔200-300米,由石灰土、砂岩紅壤、板頁岩紅壤、花崗岩紅壤構成。崗地與低山過渡地帶的丘陵壟沖低洼處,多形成潛育性的水稻土;中間地段形成瀦育性的水稻土;丘坡排田常為淹育性的水稻土。海拔300-500米,一般坡度為25-30度,多以砂岩和板頁岩紅壤或花崗岩紅壤組成,在丘陵較低平,又具有水源的灌溉的壟沖、岸地常辟水為田。壟田多為潛育性水稻土,山地為自然紅壤。地質構造或斷層地帶多形成冷浸或礦毒田。山丘的斜坡地,在地表水中側滲水長期長期作用下,成為滲育性水稻土。海拔500米以上的山地依次垂直分布紅壤-黃壤-黃棕壤-草甸。紅壤有3個亞類24個土屬、61個土種,第二次土壤普查中面積為115.86萬公頃,分布範圍廣,海拔760米以下的山丘崗平廣布,紫色土面積有16.25萬公頃,按其表面層碳酸鈣含量多少和PH值高低而分為酸性、中性、石灰性3個亞類。分布於盆地中部,海拔60-200米,東起衡東縣霞流、大浦,西至祁東縣過水坪,北至衡陽縣演坡、渣江,南達常寧市官嶺、東山和耒陽市遙田,市爐一帶。以衡南和衡陽兩縣的面積最大,衡山縣的白果、貫塘亦有分布。水稻土面積27.81萬公頃。海拔50-500米,依次分布沼澤性、瀦育性、滲育性、淹育性和工礦附近和礦毒性水稻土6個亞類。

雨母山鄉以山地為主,現有林地面積27000畝,全鄉森林覆蓋率達39%,其中以雨母山、七里山為核心的4平方公里區域森林郁蔽、山巒疊翠、空氣清新怡人,有衡陽市“天然氧吧”和“生態公園’之稱。區內有植物53科246種,有國家重點保護的天然香樟林群落。動物資源已知有獸類和鳥類200餘種,其中獸類30種,鳥類17目40科170種以上。國家一級保護動物有雲豹、白鸛、河鹿(車獐)、中華秋沙鴨。國家二級保護動物有穿山甲、虎紋蛙、水獺、大靈貓、小靈貓、果子狸、水鹿、斑羚、鏖麝、鴛鴦。猛禽類有草峭、貓頭鷹、褐林峭、短耳峭、大廬、紅腳隼、白鷳、峭鷂、白冠長尾雉、紅腹角雉、大鯢等。省重點保護動物有白鷺、環頸雉、竹雞,白骨頂、珠頸斑鳩、華南虎、山斑鳩、蒼鷺、牛背鷺、顱滋、中華竹鼠、銀星竹鼠、狐、青鼬、貉、豹貓、蛇、蟾蛙等30餘種。植物資源。全市有木本植物99科、342屬、1047種。國家一級保護珍惜樹種有銀杏、金錢樹、搖錢樹、水松伯樂樹(鍾萼本)、絨毛皂莢、香果樹等。國家二級珍貴樹種有蓖子三尖衫、杜仲、櫸木、閩楠、紅豆杉、厚朴等。國家三級保護樹種有黃枝油衫、柔毛油衫、凹葉厚朴、楨楠青檀、銀鵲樹、青錢柳、香榧、金葉、白蘭花、湖南石櫧、瑤山梭羅。速生優良鄉土樹種有杉樹、馬尾松、櫧、栲、櫟類、青岡、楓香橡木、木荷、刺楸等20科120種。引進樹種主要有濕地松、火炬松、油松、黃山杉、華山松、水杉、池杉、落地杉、光皮樺、榿木、義大利楊等。經濟林名特優自選、自繁、自育樹種有楠竹、油茶、檀橋板栗、祁東無核香柚、衡山九龍李、蘋果李、光皮棗、白果等。

森林資源

南嶽衡山自然保護區總面積11991.6h㎡,全部為生態公益林,森林覆蓋率為78.8%,其中核心區達90.7%,林地用地中有林地占76.6%,灌木林地占20.6%,未成林地占2.5%,苗圃地占0.1%,活立木總蓄積量425803立方米。公益林中幼齡林、中齡林、近熟林、成過熟林所占比例分別為39.87%、27.06%、21.81%、11.26%。南嶽衡山優勢樹種為杉木、馬尾松和闊葉樹。據2005年調查統計,現全區林地面積15114.4公頃,占全區土地總面積的83.6%,其中有林地面積10076.0公頃;疏林地683.7公頃;灌木林地3900公頃;未成林面積429.5公頃;無立木林地21.9公頃;宜林地2.7公頃;輔助生產林地0.6公頃。森林覆蓋率達77.8%,林木綠化率77.78%。活立木蓄積量達98.34萬立方米,總立竹量677.98萬根。全區有原始次生林7處173公頃。土地資源

南嶽區境土地種類分為紅壤、山地黃壤、山地黃棕壤、水稻土、山地草甸地(菜園土)五個種類,六個亞類。因南嶽衡山氣候垂直變化大,土壤垂直分布明顯。2010年南嶽轄區土地總面積為17927.78公頃。礦產資源

南嶽區境內礦產資源比較貧乏。主要有鉀長石、瓷泥、鈉長石、花崗岩石等以及與光體有關的內生礦種如銅、鉛、鋅、鈾、鎢、錫等。瓷泥、鈉長石、鉀長石主要分布於拜殿鄉的龍潭、觀音二村,鈾礦分布於拜殿鄉與馬跡接壤處,花崗岩石主分布於南嶽山脈一帶,儲量巨大,且龍鳳鄉的質優。生物資源

南嶽區生物資源豐富,種類繁多。現境內分布有苔蘚植物48科101屬152種,維管束植物232科1044屬2666種,其中野生植物201科767屬1807種,國家和省級重點保護植物119種,其中國家一級保護植物21種(有銀杉、水杉、禿杉、珙桐、金花茶、南方紅豆杉、伯樂樹、長蕊木蘭等),國家二級保護植物67種。擁有世界獨有的自然分布植物(南嶽特有植物)絨毛皂莢和南嶽蹄蓋蕨。中國特有植物529種,其中植物模式標本采自南嶽的有17種。境內有古樹名木45科109種3781株。南嶽野生動物資源正在逐年增加,現有野生動物17目48科184種,珍稀瀕危動物28種,其中Ⅰ級1種(黃腹角雉),Ⅱ級22種,中國優先保護動物中國特有種(A級)4種(畫眉、棕頭鴉雀、白頭鵯、黃腹山雀)。較著名的野生動物有中華蟾蜍、大鯢、紅中華鱉、銀環蛇、穿山甲、野豬、灰胸竹雞等。南嶽的昆蟲主要是森林昆蟲,共有17目186科1835種。有真菌37科83屬173種。南嶽衡山森林植被類型眾多,共有7個植被型,21個群系,包括亞熱帶針葉林、常綠闊葉林、常綠落葉闊葉林、竹林、常綠灌叢、落葉灌叢和山頂草甸,大面積為馬尾松、柳杉、杉木、楠竹組成的人工林和主要以山胡椒屬、木姜子屬、山茶屬、柃屬、杜鵑花屬植物組成的次生林,占南嶽衡山風景區面積的3/4強。南嶽森林植被起源古老,應系第三紀殘遺植被。垂直分布規律不甚明顯,地帶性植被和原生性森林群落僅殘存於廣濟寺、上封寺、藏經殿、龍池、方廣寺和常在奄,群落類型分別為水絲梨林、長葉石櫟林、包石櫟銳齒槲櫟林、甜櫧林和水青岡長蕊杜鵑林,種類組成豐富、層次結構複雜、物種多樣性水平高。水資源

南嶽區屬亞熱帶季風濕潤氣候區,雨量充沛,但因境內無入境河流,故降雨是水資源的主要補給來源,因受地形影響,降雨分布不均,雨量在垂直方向上隨地形升高而增大,多年平均降雨量祝融峰最大,半山亭次之,南嶽古鎮最小;後山三鄉地勢較高,降雨量與半山亭接近。2010年,全區地表天然徑流量為億立方米;全年降雨量2334.5mm,比歷年平均值2041.2mm正常偏多14%。南嶽地下水資源豐富,以裂隙水為主,據不完全統計,南嶽有泉井300餘處,地下水平均補給模數為15~20萬立方米/平方公里,年總量約為2730~3640萬立方米。

轄區內無大中型水利工程,且分布極不均勻,大部分在前山,全區有小型水庫8座,正常庫容488萬立方米,山塘1700口,蓄水量210萬立方米。水庫和山塘復蓄係數較大,年總蓄水量約為926.55萬立方米。另有南嶽興隆水庫正在建設中,設計總庫容294萬立方米,正常庫容277萬立方米。

歷史沿革

南嶽區歷史

南嶽區歷史秦統一中國後,南嶽衡山其地屬衡陽郡。三國吳會稽王太平二年(257年),隸屬衡陽縣。晉惠帝永熙元年(290年),改衡陽縣為衡山縣,為縣名之始。隋朝屬衡州郡,唐屬衡州,宋屬衡州衡陽郡,元屬衡州路。明清屬衡州府。民國廢府存道,直屬衡陽道。20世紀50年代衡山縣屬湘南行政區(行政中心衡陽市)、衡陽專區。1960年初,衡山劃出南嶽公社和南嶽鎮歸衡陽市南嶽管理局管轄,次年底,南嶽管理局改稱南嶽縣。1966年撤銷南嶽縣;將衡山縣湘江以東地區析出組建衡東縣,原南嶽縣與衡山縣湘江以西地區合併為衡山縣。

1984年,衡山縣劃出南嶽鎮、南嶽鄉及東湖、馬跡、望峰三個鄉鎮的10個村,設立衡陽市南嶽區(同時保留省南嶽管理局),因五嶽名山南嶽而得名為南嶽區。

1998年7月成立祝融街道辦事處,形成三鄉一鎮一街道格局,保持至今。

祝融街道辦事處轄:白雲、岳廟、祝聖、獨秀、迎賓、衡岳6個居委會。

南嶽鎮轄:紅星、延壽、白龍、水濂、新村、燒田、光明、荊田、興隆、譚家橋、雙田、黃竹、紅光、楓木橋、樟樹橋、紫峰、泗塘17個村委會,229個村民小組。萬福、金月、岳東3個居委會,40個居民小組。

岳林鄉轄:岳林、蓮塘、杉灣、石山4個村委會,31個村民小組。

龍鳳鄉轄:龍鳳、水口、紅旗3個村委會,23個村民小組。

拜殿鄉轄:龍潭、觀音、拜殿3個村委會,30個村民小組。

2010年,南嶽區轄3鄉1鎮1街道辦事處,27個行政村,9個居委會。市區建成面積6平方公里,人口城鎮化率達41.3%。

經濟現狀

2010年,南嶽區實現地區生產總值167715萬元,比上年增長15%;全社會固定資產投資完成108036萬元,比上年增長39.1%;社會消費品零售總額達96727.6萬元,比上年增長28.3%;實現財政總收入25650萬元,增長47.15%;全區金融機構人民幣各項存款餘額達到224963萬元,增長9.78%;全區累計接待遊客達420.23萬人,同比增長11.42%;實現旅遊總收入30.75億元,比上年增長15.04%;農民人均純收入達到7478.43元,增長15.1%;城鎮居民人均可支配收入達到17233.9元,增長12.85%。2011年,南嶽區接待遊客人數和門票收入實現新的歷史性突破,接待游香客503萬人次,門票收入2.2億元,同比增長19.71%、21.2%,實現旅遊總收入35.02億元,同比增長26.20%;全年實現生產總值20.09億元,增長13.6%;實現財政總收入3.7億元,增長22.1%;全社會固定資產投資完成11.58億元,增長39.1%;城鎮居民人均可支配收入達19640元,農民人均純收入達8916元,分別增長14%和19.2%;重點建設項目33個,總投資達92.29億元,重點建設項目開工19個,完成投資10.07億元。

2012年,南嶽區完成財政總收入41833萬元,1-11月份,南嶽區共接待遊客593.53萬人次,實現旅遊總收入40.37億元,同比分別增長27.31%和27.71%。

2013年,南嶽區全年實現地區生產總值25.84億元,增長10.9%;完成財政總收入5.01億元,增長18.1%;完成固定資產投資19.82億元,增長36.3%;實現社會消費品零售總額15.79億元,增長14.9%;城鄉居民人均可支配收入達到2.61萬元,增長9.7%;全年共接待遊客648.59萬人次,增長6.59%;實現門票收入2.77億元,增長15.25%;完成旅遊總收入49.77億元,增長18%。

人口概況

根據第六次人口普查結果顯示:2010年末全區常住總人口為59650人,戶籍人口54846人。常住人口中共有家庭戶16386戶。男性人口為30239人,占50.6%;女性人口為29411人,占49.31%。人口密度為333人/平方公里。風土人情

在南嶽古鎮一帶,人們別出心裁在水上放燈迎春或送春。燈系彩紙精製成荷花狀,經熟桐油浸透後再以松香塗抹,使之不滲水,花芯灌少量茶油,再插燈芯,點燃後放入古鎮內外諸溪流中,任其飄流,小溪便宛如閃光的“燈龍”。觀燈者成千上萬,川流不息,場面頗為壯觀。“抬地故事”是南嶽衡山一種獨特的民間表演藝術。南嶽民謠道:“別的戲唱台上,我的戲走街上。”民間文人藝匠將歷代百姓心目中的英雄事跡編成一個個故事,在廟會期間由古鎮四街派人扮成楊家將、岳飛、包公等英雄角色,抬著精製的道具,邊走邊動作,走一街演一街。演出隊伍有“鑼鼓亭”相伴,胡琴嗩吶、銅鑼小鼓吹吹打打震天響。有時古鎮四條街的“抬地故事”隊伍暗中鼓勁,你一場我一場各自使出十八般武藝,令觀眾眼花繚亂,開心不已。

南嶽人祖祖輩輩對祝融火神十分敬重,每年都把第一柱香敬獻給他。大年初一的零時鐘聲剛敲響,人們便從四面八方湧向南嶽廟,謂之“出天行”。出門後熟人見面不打招呼,避免“撞喜”,到了天亮見面才拱手賀歲。出廟時折一段樹枝,撿幾片樹葉回家,謂之“撈柴(財)”。主婦們趕緊做好豐盛的飯菜,全家團聚一起吃完“年羹飯”才天亮。有民謠說:“雞不叫,狗不咬,半夜吃飯是衡山佬。”

經濟概況

南嶽,風光秀麗,歷史悠久,人文薈萃,是我國五嶽名山之一,素有“五嶽獨秀”、“文明奧區”、“宗教聖地”和“避暑勝地”的美稱。1979年經國務院、中央軍委批准對外開放,1982年被國務院定為第一批國家級重點風景名勝區,1984年正式成立南嶽區人民政府,同時保留省南嶽管理局,1992年被定為湖南省旅遊經濟開發區。“歷史悠久名氣大,五嶽獨秀風光好,佛道並存影響廣,交通便利客源多”為南嶽四大特色。交通便利客源多。南嶽區南距衡陽市中心38公里,東距衡陽火車站僅15公里,衡岳高速公路、107國道從古鎮穿越而過。南嶽居衡陽、湘潭、株洲經濟區之中,是湖南向沿海地區和港澳市場開放的重要“視窗”。招商引資成效顯著。通過實施“外向帶動、引資興區”發展戰略,促使全區外向型經濟蓬勃發展。全區的招商引資工作從1994年起連續五年位居衡陽市第一。

2008全區全年完成生產總值(GDP)116871.5萬元,增長12.1%,人均GDP達到21264元,同比增長16.97%。其中,第一產業增加值18849.5萬元,增長5%,占GDP的比重為16.1%;第二產業增加值14704萬元,增長3.2%,占GDP的比重為12.6%;第三產業增加值83318萬元,增長15%,占GDP的比重為71.3%;對GDP增長的貢獻率分別為5.4%、3.7%、90.9%。全區居民商品零售價格總指數106.3%,居民消費價格總指數為104.2%。

行政區劃

南嶽區

截至2005年12月31日,南嶽區轄1個街道、1個鎮、3個鄉。祝融街道

轄:白雲、岳廟、祝聖、獨秀、迎賓、衡岳6個居委會。南嶽鎮

轄:萬福、紅星、延壽、南山、金月、岳東、水濂、新村、燒田、光明、荊田、興隆、譚家橋、雙田、黃竹、紅光、楓木橋、樟樹橋、紫峰、泗塘20個村委會。岳林鄉

轄:岳林、蓮塘、杉灣、石山4個村委會。龍鳳鄉

轄:龍鳳、水口、紅旗3個村委會。拜殿鄉

轄:龍潭、觀音、拜殿3個村委會。文化事業

簡介

擁有各類藝術表演團體10個,文化館13個,公共圖書館11個,博物館1座,紀念館4個。整合組織優秀創作人員創作了《芝麻官打假》、《椅背峰下》、《遠山的鐘聲》等6部戲劇新品。共獲全國性金獎2個,省級金獎4個。組織文藝團體參加歌曲、舞蹈、戲曲等各類比賽共獲國家、省級金、銀、銅獎16個。舉辦了慶“七一”《歌頌共產黨、唱響正氣歌》大型歌詠比賽活動,各種廣場文化、旅遊文化、節日文化、文化“三下鄉”、“三貼近”活動。文化產業推進體制改革,加大產業招商力度,以影視、戲劇、培訓、歌舞、娛樂場所為主體的文化產業發展勢頭良好,文化產業實現增加值8.2億元,比上年增長13.6%。廣播電視較快發展。全市廣播電台1座、廣播綜合人口覆蓋率達到98.3%。電視台1座,電視綜合人口覆蓋率達到98.7%,廣播電視村村通工程取得新的進展,150個50戶以上的廣播電視自然盲村和375個20戶以上廣播電視自然盲村實現了村村通。有線電視用戶達到35.5萬戶,數位電視用戶5.06萬戶。衡陽民眾喜歡看戲、聽說唱,因而地方劇曲種類繁多,流傳也廣。主要有花鼓戲、湘劇、祁劇、地花鼓、木偶戲、皮影戲、鬼臉戲、漁鼓、絲弦、小調、蓮花劇、打連廂、打錢鞭、布圍戲、獨角戲以及瑤族談笑等。衡陽花鼓戲以小旦、小生、小丑“三小”見長,是民眾最喜歡的劇種之一。它起源於清順治年間,由原衡山的“採茶調”和衡陽的“車馬燈”等民間歌舞發展而成,因聲腔語言相近,流傳地方相通,故統稱“衡陽花鼓戲”。以後,逐步流入全省其他地區。1983年編修的《中國戲劇.湖南卷》中,將流行在湘南各地的花鼓戲統稱為“衡州花鼓戲”。湘劇屬湖南地方劇的一種,於三百年前由鄰近縣流入,因受地方方言的影響,逐步演變成為具有衡陽特色的衡陽湘劇。祁劇因發祥於祁東、祁陽而得名,明朝中葉由“弋陽腔”傳入祁東、祁陽,與本地民歌小調相結合,從而誕生了這一種新劇——祁劇。這些戲曲中運用地方方言,有唱有做,配以樂器,親切動聽,妙趣橫生,很受民眾歡迎。花鼓戲《打鐵》曾被灌成唱片播放全國;湘劇《醉打山門》在1952年全國第一屆戲劇觀摩匯演中,主演獲一等獎。

衡陽湘劇

衡陽湘劇

衡陽湘劇衡陽湘劇的聲腔包含了高腔,崑腔,彈腔三種主要聲腔。根據清人楊恩壽、王凱運在《坦園日記》和《湘綺樓日記》中的記載,他們在清鹹豐、同治年間在衡州看到的那些衡陽戲班演出的劇目,基本上顯示出了衡陽湘劇初步定型的劇種形態。衡陽湘劇的傳統劇目記錄在冊的仍有613出。有崑腔戲41個,高腔戲97個,高崑腔間唱戲47個,彈腔戲418個,雜腔小調戲10個。有連台本戲6個,整本戲113個,散折戲465個。連台本戲是多在酬神活動頻繁的秋冬之時連台演出,每天演一本,演唱時用大鼓大鑼伴奏,因而又稱“大鼓戲”,主要有《目連傳》、《封神傳》、《岳飛傳》、《西遊記》、《混元盒》等。

衡陽湘劇的音樂分為唱腔音樂和伴奏音樂兩部分,包括崑腔、高腔、彈腔、雜腔小調等四種聲腔和過場曲牌、打擊樂曲。唱腔今以彈腔和高腔為主,尚保存一部分崑腔劇目。舞台語言以衡州官話為基礎,結合中州韻規範而成。衡陽湘劇的崑腔,格律同於崑曲,但咬字頗具地方特色,上聲字依湘南上聲字調高唱,使唱腔悠揚清亮。傳統曲牌有“粗牌子”、“細牌子”之分,前者古樸粗獷,腔簡字多,演唱速度稍快,用嗩吶和笛子伴奏;後者細柔婉轉,腔繁字疏,演唱速度較慢,以曲笛伴奏。衡陽湘劇的高腔曲牌,可分為《駐雲飛》、《四朝元》、《錦堂月》、《桂枝香》、《香羅帶》、《八聲甘州歌》、《鎖南枝》、《一枝花》、《駐馬聽》、《漢腔》等類,分“腔”與“放流”兩個部分。腔尾由人聲幫腔,打擊樂伴奏;放流字多腔少,曲調為朗誦體,由鼓板擊拍。高腔由一個人清唱,眾人幫腔,不要音樂伴奏,地方特色十分濃郁。衡陽湘劇的彈腔也分南、北路,地方特色十分濃郁。南路唱腔無行當之分,但各行當的演唱風格有所區別。北路生旦分腔,小生與旦行同,淨行與生行同。旦腔比生腔高五度。鏇律低且深沉,聲調淒涼、哀苦。

衡陽湘劇現行的腳色行當分為生、花、旦三大行。其中生行又分老生、正生、小生,花行又分大花、二花、三花(即醜),旦行又分正旦、老旦、小旦,共九個行當故稱“九人頭”。衡陽湘劇的表演藝術主要有三種表演風格。一是崑腔戲動作細膩、舞蹈性強的風格。二是高腔戲動作古樸,泥土氣息濃,唱、念多的風格。三是彈腔戲動作規範化程度高,多用程式、大段板式變化的唱腔或整段念白手段刻劃人物的風格。

衡陽湘劇藝人在新中國建立之前,社會地位卑微,生活貧苦。1949年,僅存零散戲班5個,藝人不足200,演出日見蕭條,衡陽湘劇藝術頻臨絕境。新中國建立之後,衡陽湘劇組建了一批專業劇團和民間職業劇團,培養了一批學有所長的演員、樂師,充實劇團演出陣營,整理、改編、創作了許多優秀傳統劇目和現代戲、歷史故事戲。其中《醉打山門》被評為湖南省和中南區的優秀劇目,進京參加第一屆全國戲曲觀摩演出;《雁門提潘》和《蘆花盪》兩劇,也曾到北京匯報演出。

傳統習俗

立春前後,各村德高望重的老者帶著人用彩紙紮起籮筐般大的牛頭,然後敲鑼打鼓挨家串戶送“報春圖”。報春圖系木板刻印,內載24節氣交接時分及一年農事的安排。隨著時代的變遷,圖中還穿插有宣傳計畫生育、保護土地、科學種田的內容。主人則早早點起紅燭,燃放一串長長的鞭炮把牛頭迎進廳堂,期待報春圖帶來豐收。春插完畢,農戶各自略備薄酒菜餚,款待在插田中相互幫工的親友,頗有“開軒石場圃,把酒話桑麻”的意味。大家相約日期,每戶舉一方燈,雜以火龍,鑼鼓敲得震天響,走遍村里各戶。方燈上面或畫豐收圖,或書“豐年”、“福壽”、“康泰”等字。燈隊每到一戶,有“村級”藝人用花鼓調唱燈贊。著名景區

衡陽市南嶽區為衡陽市北部中心城區,主要景點有衡山、岣嶁峰、王船山墓、王船山故居、蔡侯祠、回雁峰等。自然景觀有三海(雲海、花海、林海)、四絕、五峰、九潭、九溪、十五洞、二十四泉、三十八岩諸景點及佛光、雨淞、樹掛、蛙會等奇特的氣候景觀;獨特的人文景觀有南嶽大廟、忠烈祠、祝聖寺、南台寺、福嚴寺、上封寺、藏經殿、半山亭、鄴候書院、萬壽大鼎等勝跡。境內共有景觀景點120餘處,中心景區面積100.7平方公里,十二大景區(即祝融峰景區、磨鏡台景區、忠烈祠景區、藏經殿景區、禹王城景區、五嶽溪景區、水簾洞景區、臥虎潭景區、方廣寺景區、芷觀溪景區、古鎮景區、農業觀光園),122個景觀單元。衡山

衡山,古稱"南嶽",又名岣嶁山。中國五嶽名山之一。位於衡陽盆地中央。南起衡陽回雁峰,北至長沙嶽麓山,逶迤盤亘800里,大小山峰72座,以祝融、天柱、芙紫、紫蓋、石稟五峰最著。主峰祝融峰海拔1289.8米,為南嶽絕頂。衡山居星座二十八宿的軫星之翼,"度應璣衡",即如衡器一樣可稱量天地的重量,能"銓德鈞物",故名衡。南嶽衡山風景區南距衡陽市中心35公里,屬南嶽區管轄,總面積184平方公里,為國務院1982年第一批公布的國家重點風景名勝區。自然風光旖旎多姿,峰巒俊秀,嶺谷交錯,有9溪、10橋、24泉、15洞、9池、9潭、38岩等。"祝融峰之高,藏經殿之秀,方廣寺之深,水簾洞之奇",古稱南嶽"四絕","麻姑仙境之幽,穿岩詩林之趣,龍鳳飛瀑之雄,禹王古城之古",是南嶽"新四景"。境內古木參天,植被繁茂,奇禽異獸,品類眾多,僅樹種就達1700餘種,森林覆蓋面達90%。衡山全年有250天大霧期,每當煙雲驟起,宏大壯觀,色彩絢麗,變幻無窮,故又以"南嶽獨如飛"的意境突出於五嶽之中。"春日之煙雲,盛夏之蘢松,金秋之日出,冬雪之冰瓊",四季風光各異,名為南嶽"四奇",故衡山素有"五嶽獨秀"之美譽。衡山歷史悠久,相傳炎帝神農氏帶領氏族南渡長江開發瀟湘,火神祝融以火施化,故南嶽之神以祀炎帝神農氏為主,祝融為輔。自舜帝南巡起,這裡便成為歷代天子巡狩和祭祀的地方。衡山又為道家淵藪,有二洞天、四福地,三十八宮觀之說。後佛教興起,山中香火日盛,高僧輩出,與日本、東南亞一些佛教國家有重要交往,遂成為東南亞佛教聖地。同時,境內佛寺道觀林立,佛道兩教共榮,又為中國名山一絕。衡山又是歷代名士棲身、學者盤桓、謫官流寓、人文薈萃、書院羅列的地方。唐代名相李泌、宋代胡安國父子、朱熹、張、諶甘泉等均曾講學於此,風振一時;李白、杜甫、韓愈、柳宗元、劉禹錫、白居易、黃庭堅、魏源、王夫之等著名詩人學者留下了數千篇詩文,成為千古佳話。衡山山中名勝古蹟星羅棋布,其中:現存佛寺道觀26處,8處為省級重點文物保護單位;摩崖石刻375處;楹聯、題詠不計其數,各種書體流派琳琅滿目。眾多建築之中,"南嶽廟之雄,忠列祠之偉,祝聖寺之幽,玄都觀之雅",被譽為南嶽建築"四傑"。衡山以其悠久的歷史文化和獨特的自然人文景觀,成為"中華文明奧區"而享譽海內外,新中國建立後,政府加強了文物古蹟的保護和景區建設,每年秋季舉辦的"中國衡陽南嶽廟會",更使南嶽衡山的旅遊文化和旅遊經濟相得益彰。南嶽衡山,橫跨衡陽、衡山、衡東、湘鄉、湘潭、長沙6市縣,以衡陽回雁峰為首。南嶽旅遊風景名勝區居湘中偏東地區,以主峰祝融為中心,總面積184平方公里。大致分南嶽古鎮、水簾洞、忠烈祠、磨鏡台、祝融峰、藏經殿、方廣寺、龍鳳潭8個遊覽區和西嶺1處避暑區。祝融峰

祝融峰,為南嶽七十二峰最高峰,相傳上古祝融氏葬此,故名。時有煙雲拱托,加之群峰壘襯,形成"萬丈祝融拔地起,欲見不見輕煙里"的雄姿。遊人以祝融之高為南嶽"四絕"之一。峰頂有祝融殿,又名老聖殿。明萬曆年間(1573-1620)建開元祠,以祀祝融,塑有祝融火神像。清乾隆十六年(1751)改建為殿。光緒七年(1881)重修。石牆鐵瓦,進門有廂房和正殿。殿後為峭壁;兩側石崖有望月台,東側300米處有觀日台,可在此觀賞日出的壯麗景象。附近有"天半祝融"、"一日千里"、"山聳天止"、"乾坤勝覽"等崖刻。祝融殿內神像匾額在1966年被毀。衡陽市政府於1981年重修殿、堂,塑神像,恢復舊觀。南嶽古鎮

南嶽古鎮

南嶽古鎮上封寺

上封寺,位於祝融峰東300米處。隋以前名光天觀,為南嶽五大叢林之一。隋大業(605-617)間,煬帝下詔改為寺,故名上封寺。寺歷經修建,今有前後三殿。鐵瓦石牆,別具風格。前殿原有明嘉靖二十四年(1545)鑄造的鐵天王像四尊,1966年被毀。前殿1951年被火焚毀,1962年當地政府修復。寺後山頂即觀日台,為元朝至元十三年(1276)建,今氣象台設此。台側有巨石,上鐫"觀日出處"四字。山上有一片古樹林,枝幹密接,粗實茁壯。南天門

南天門,位於南嶽區衡山山腳至祝融峰9公里處。是登祝融峰必經之路,海拔1100米。有石坊一額鐫"南天門"三大字。坊柱鐫一聯:"門可通天,仰觀碧落星辰近;路承絕頂,俯瞰翠微巒嶼低。"東側有皇帝崖,崖壁題刻甚多。崖面有"壽岳"二字,字徑150公分,傳為宋徽宗趙佶所書。因年久難辨,民國33年(1944)重鐫。崖下有龍門洞,相傳禹王治水在此齋戒。循石徑下數百步有祖師殿,為清同治元年(1862)重修;殿為二進,各三間,石柱、石牆、鐵瓦。原設真武神像,現設旅遊服務部於此。中國傳說中,南天門是進入天宮的第一重大門,也是帝王宮殿大門,莊嚴而神聖。武當山金頂的南天門建有三孔門洞,分別為神門、鬼門、人門。鬼門是象徵性的門,自打建造的那天起就是封閉的——祭祀神靈的方不許鬼怪出沒;神門則常年關閉,只有皇親國戚來時才能打開;而人門是常年開啟,供朝拜真武大帝的人們通行。連線南天門的城牆叫紫金城。城牆由重達千斤巨大條石依懸崖走向砌壘,城牆基礎厚2、4米,牆頂厚1、26米,其厚重牢固,充分體現了明永樂皇帝朱棣聖旨中“……務要堅固壯實,萬萬年與天地同其久遠”的要求。

方廣寺

方廣寺

方廣寺磨鏡台

位於南嶽區擲缽峰下,與半山亭平行對峙。相傳唐開元年間,佛教禪宗七祖、住持福嚴寺的懷讓在南嶽大力闡揚南宗教義,屬於北宗的四川和尚道一前來辯論。懷讓終日在此靡磚,意在坐禪(北宗教義)並不能成佛。好比磨磚,功夫雖深,終不能成鏡台。道一頓悟,皈依南宗。等待懷讓為師。後人遂稱此地為磨鏡台。現尚存檔石,鐫刻有"祖源"二字。台側有馬祖庵,傳為道一和尚住所。台後有懷讓墓,又名七祖塔,上有石碑,篆刻"最勝輪塔"四字,相傳為唐宰相裴休所書。附近有觀音橋、麻姑橋、龍舒橋等古蹟,並留有不少明清名人題刻。磨鏡台石刻和懷讓墓均為省級重點文物保護單位。四周群峰突起,竹木竟秀,泉水飛流,風景幽深。現建有南嶽山莊,為衡山避暑佳境。藏經殿

藏經殿,位於南嶽區祥光峰下,距南嶽鎮16公里。原名小般若禪林,始建於南朝陳光大二年(568)。後因明太祖朱元璋曾賜《大藏經》一部,存放寺中,故改名"藏經殿"。省級重點文物保護單位。現存建築為1933年重建,1980年重修。宮殿式建築。有正殿、後殿,石柱矗立,碧瓦丹甍,富麗堂皇。正殿內供流鎏金銅佛一尊系海外華僑佛教徒捐贈。附近有靈田、梳妝檯、釣魚台、文殊頂、龍池、水月寺、允春亭等名勝古蹟。藏經殿隱於茂林深處,寺周古木陰森,藤蘿交錯,保存有亞熱帶高山常綠針葉、闊葉混交的原始次生林帶,植物品種達500多種,風景幽深古樸。"藏經殿之秀"被譽為南嶽四絕之一。南嶽廟

南嶽大廟,位於南嶽區北街,扼衡山入山口,是中國五嶽名山中規模最大、總體布局最完整的古代寺廟建築群之一。全國重點文物保護單位。始建於唐開元十三年(725)。歷代曾6次重建,17次重修。現有建築為清光緒八年(1882)重建。嘉應門、御碑亭、寢宮等尚保存有宋明時期的建築構件。廟為宮殿式建築,占地9.85萬平方米,九進,坐北朝南,包括樓星門、奎星閣、正川門、御碑亭、嘉應門、御書樓、正殿、寢宮、北後門。正殿又名大殿、聖帝殿,高24米,七間,建築面積1877平方米,重檐斗拱歇山頂式,有石柱72根,象徵南嶽72峰。殿前兩根方柱由整塊條石鑿成,每根重14噸。檐下的騰龍飛鳳和大門上的木雕故事極為精美。大殿四周石柱間嵌有清乾隆四十四年(1705)刻制的雙面漢白玉浮雕144塊,花木鳥獸,千姿百態,栩栩如生,內容取材於《山海經》等傳說。殿前石階上嵌有一條潔白的石龍,昂首曳尾,似欲騰空而去。屋頂上的彩陶與廊牆上的彩繪,都非常精緻。殿內供有南嶽聖帝塑像,狀貌威嚴。南嶽聖帝為大廟正神,一說是崇黑虎,一說是炎帝,多數稱是無名無姓的南方之神,唐以前一直被稱為"岳神"。自唐始,歷代帝王為求"衛社稷"、"福生靈",或親臨,或派出欽差大臣,每年均在此舉行隆重的祭祀,同時加封不斷。唐初封"司天霍王",唐中封"南嶽真君",宋時封"司天昭天帝"。"百姓為求福、求壽、求子孫,常不遠千里前來朝聖。廟內另有碑刻數以百計,多為名家題篆。大廟東側有8個道觀,西側有8個佛寺,以示南嶽佛道平等。四周圍以紅牆,角樓高聳,溪澗山泉,繞牆流注。南嶽廟與泰安岱廟、登封中嶽廟並稱於世,具有較高的文物價值和藝術價值。祝聖寺

祝聖寺,位於南嶽區東街。為南嶽六大佛教叢林(祝聖寺、南台寺、福嚴寺、上封寺、清涼寺、大善寺)中規模最大最早的一座古剎。省級重點文物保護單位。相傳上古時為清冷宮,系大禹祭祀舜帝而建。唐初始改為寺院,名彌陀寺。明時改稱勝業寺。現寺為清康熙年間作為皇帝的行宮重建,並改今名。寺周古木蒼翠,寺宇建築雄偉。四進,包括前山門、二山門、天王殿、大雄寶殿、說法堂、方丈室,兩旁有禪室、齋堂、寮房等。寺內有清光緒年間心月和尚青石鐫刻的500羅漢像,神形兼備,維紗維肖,為雕刻藝術之珍品。雕像在"文化大革命"時遭摧毀,僅存百餘塊殘石,南嶽書畫館尚保存有畫像的拓本,南嶽佛教協會設此。忠烈祠位於南嶽衡山風景區香爐峰下,距南嶽鎮4公里,1942年為紀念抗日陣亡將士而建。仿南京中山陵形制,傍山建有前門、 "七o七"紀念塔、紀念堂、致敬碑、正殿。紀念塔以5顆倒立炸彈造型, 象徵漢、滿、蒙、回、藏各民族聯合共同抗日。正殿為宮殿式建築,五進,寬敞高大,由297級花崗岩石階從下至上聯成一氣。檐下"忠烈祠"金匾為蔣介石題,四周繞以石欄。碑、踏步和各廳的外牆全由乳白色花崗石砌成;廳內漢白玉石祭台中立有"抗日建國陣亡將士之長位"神位牌,兩側刻有抗戰中犧牲的將士名單和部隊番號。祠內松青柏翠,柔和明快而恬靜。

峋嶁峰

峋嶁峰,位於衡陽縣峋嶁峰鄉境內。主峰嫘祖峰,海拔951米,與祝融峰遙相呼應。因山遠望若俯背,故名佝僂,後改名岣嶁。為衡山72峰之一。古時被視為衡山的主峰,故衡山又名岣嶁山。相傳大禹治水曾登此山。宋時曾在山上建禹王壇。清同治九年(1807)重修禹王殿,殿內有碑文8塊,殿於1944年坍塌,碑文尚存。禹王祠前巨大天然岩石上立"岣嶁碑"一塊,即禹王碑,又稱禹碑,高2.5米,寬2米,上書77個蝌蚪形文字,系南嶽72峰中罕見文物。岣嶁峰樹木蔥茂,氣候多變,終年雲霧繚繞。山上另有禹穴、仙人洞、仙人棋、仙人腳、望雁台、龍潭井、大坡堰流泉、一笠庵古墓等勝處。現已闢為森林公園。回雁峰

回雁峰

回雁峰主要領導

中共衡陽市南嶽區委書記:胡小寧南嶽區六屆人大常委會主任、黨組書記:彭旺元

中共衡陽市南嶽區委副書記、區人民政府區長:楊洪峰

南嶽區政協主席:周精華

中國城市4

| 了解中國的城市,了解各地的風土人情。領略自然風光,感受地方文化。 |

湖南省-知名景區

湖南省縣級以上行政區劃

| 地級市、自治州 | 市轄區、縣級市、縣、自治縣 |

| 長沙市 | 嶽麓區 | 芙蓉區 | 天心區 | 開福區 | 雨花區 | 瀏陽市 | 長沙縣 |望城縣 | 寧鄉縣 |

| 株洲市 | 天元區 | 荷塘區 | 蘆淞區 | 石峰區 | 醴陵市 | 株洲縣 | 炎陵縣 | 茶陵縣 | 攸縣 |

| 湘潭市 | 岳塘區 | 雨湖區 | 湘鄉市 | 韶山市 | 湘潭縣 |

| 衡陽市 | 雁峰區 | 珠暉區 | 石鼓區 |蒸湘區 | 南嶽區 | 耒陽市 | 常寧市 |衡陽縣 | 衡東縣 | 衡山縣 | 衡南縣 | 祁東縣 |

| 邵陽市 | 雙清區 | 大祥區 | 北塔區 | 武岡市 | 邵東縣 | 洞口縣 | 新邵縣 | 綏寧縣 | 新寧縣 | 邵陽縣 | 隆回縣 | 城步苗族自治縣 |

| 岳陽市 | 岳陽樓區 |雲溪區 | 君山區 | 臨湘市 | 汩羅市 | 岳陽縣 | 湘陰縣 | 平江縣 | 華容縣 | 屈原管理區* |

| 常德市 | 武陵區 | 鼎城區 | 津市市| 澧縣 | 臨澧縣 | 桃源縣 |漢壽縣 | 安鄉縣 | 石門縣 | 西湖管理區* | 西洞庭管理區* |

| 張家界市 | 永定區 | 武陵源區 | 慈利縣 | 桑植縣 |

| 益陽市 | 赫山區 | 資陽區 | 沅江市 | 桃江縣 | 南縣 | 安化縣 | 大通湖管理區* |

| 郴州市 | 北湖區 | 蘇仙區 | 資興市 | 宜章縣 | 汝城縣 | 安仁縣 | 嘉禾縣 | 臨武縣 | 桂東縣 | 永興縣 | 桂陽縣 |

| 永州市 | 冷水灘區 | 零陵區 | 祁陽縣 | 藍山縣 | 寧遠縣 | 新田縣 | 東安縣 |江永縣 | 道縣 | 雙牌縣 | 江華瑤族自治縣 |

| 懷化市 | 鶴城區 | 洪江市 | 會同縣 | 沅陵縣 | 辰谿縣 | 漵浦縣 | 中方縣 | 新晃侗族自治縣 | 芷江侗族自治縣 | 通道侗族自治縣 | 靖州苗族侗族自治縣 | 麻陽苗族自治縣 | 洪江管理區* |

| 婁底市 | 婁星區 | 冷水江市 | 漣源市 | 新化縣 | 雙峰縣 |

| 湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | 古丈縣 | 龍山縣 |永順縣 | 鳳凰縣 | 瀘溪縣 | 保靖縣 | 花垣縣 |

| (註:帶“*”屬於地方設立的行政區,並非中華人民共和國民政部在冊的行政區) (參見:湖南省行政區劃、中華人民共和國行政區劃) |