名書簡介

作者:徐志摩類型:詩歌

成書時間:20 世紀20年代

作者簡介

徐志摩

徐志摩徐志摩是新月派代表詩人,新月詩社成員。1915年畢業於杭州一中,先後就讀於上海滬江大學、天津北洋大學和北京大學。 1918年赴美國學習銀行學。1921年赴英國留學,入倫敦劍橋大學當特別生,研究政治經濟學。在劍橋兩年深受西方教育的薰陶及歐美浪漫主義和唯美派詩人的影響。1921年開始創作新詩。1922年返國後在報刊上發表大量詩文。1923年,參與發起成立新月社,加入文學研究會。1924年與胡適、陳西瀅等創辦《現代詩評》周刊,任北京大學教授。印度大詩人泰戈爾訪華時任翻譯。1925年赴歐洲,遊歷蘇、德、意、法等國。1926年在北京主編《晨報》副刊《詩鐫》,與聞一多、朱湘等人開展新詩格律化運動,影響到新詩藝術的發展。同年移居上海,任光華大學、大夏大學和南京中央大學教授。1927年參加創辦新月書店。次年《新月》月刊創刊後任主編。並出國遊歷英、美、日、印等國。1930年任中華文化基金委員會委員,被選為英國詩社社員。同年冬到北京大學與北京女子大學任教。1931年初,與陳夢家、方瑋德創辦《詩刊》季刊,被推選為筆會中國分會理事。同年11月19日,由南京乘飛機到北平,因遇大霧濟在濟南附近觸山,機毀人亡,遇難。

生平

1919年留美時的徐志摩

1919年留美時的徐志摩1921年開始創作新詩。1922年返國後在報刊上發表大量詩文。1923年,參與發起成立新月社。加入文學研究會。1924年與胡適、陳西瀅等創辦《現代評論》周刊,任北京大學教授。印度大詩人泰戈爾訪華時任翻譯。1925年赴歐洲、遊歷蘇、德、意、法等國。1926年在北京主編《晨報》副刊《詩鐫》,與聞一多、朱湘等人開展新詩格律化運動,影響到新詩藝術的發展。同年移居上海,任光華大學、大夏大學和南京中央大學教授。1927年參加創辦新月書店。次年《新月》月刊創刊後任主編。並出國遊歷英、美、日、印諸國。

1930年任中華文化基金委員會委員,被選為英國詩社社員。同年冬到北京大學與北京女子大學任教。1931年初,與陳夢家、方瑋德創辦《詩刊》季刊,被推選為筆會中國分會理事。同年11月19日,由南京乘飛機到北平,因遇霧在濟南附近觸山,機墜身亡,遇難。

著有詩集《志摩的詩》,《翡冷翠的一夜》、《猛虎集》、《雲遊》,散文集《落葉》、《巴黎的鱗爪》、《自剖》、《秋》,小說散文集《輪盤》,戲劇《卞崑岡》(與陸小曼合寫),日記《愛眉小札》、《志摩日記》,譯著《曼殊斐爾小說集》等。他的作品已編為《徐志摩文集》出版。徐詩字句清新,韻律諧和,比喻新奇,想像豐富,意境優美,神思飄逸,富於變化,並追求藝術形式的整飭、華美,具有鮮明的藝術個性,為新月派的代表詩人。他的散文也自成一格,取得了不亞於詩歌的成就,其中《自剖》、《想飛》、《我所知道的康橋》、《翡冷翠山居閒話》等都是傳世的名篇。

一、家世 幼年求學

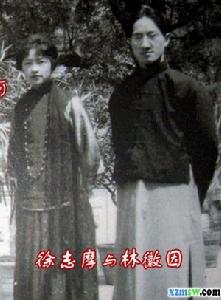

徐志摩與林徽因

徐志摩與林徽因徐志摩是徐門的長孫獨子,自小過著舒適優裕的公子哥兒的生活。小時在家塾讀書,十一歲時,進硤石開智學堂,從師張樹森,打下了古文根柢,成績總是全班第一。

1910 年,徐志摩滿十四歲,離開家鄉,來到杭州,經表叔沈鈞儒介紹,考入杭州府中學堂(1913年改稱浙江一中),與郁達夫同班。他愛好文學,並在校刊《友聲》第一期上發表論文《論小說與社會之關係》,認為小說裨益於社會,“宜竭力提倡之”,這是他一生的第一篇作品。同時,他對科學也有興味。並發表了《鐳錠與地球之歷史》等文。

《徐志摩詩全編》

《徐志摩詩全編》生性好動的徐志摩並沒有安心念完浸信會學院的課程,1916年秋,離滬北上,到天津的北洋大學的預科攻讀法科。翌年,北洋大學法科併入北京大學,徐志摩也隨著轉入北大就讀。在北方上大學的兩年里,他的生活增添了新的內容,他的思想注入了新的因素。在這高等學府里,他不僅鑽研法學,而且攻讀日文、法文及政治學,並涉獵中外文學,這又燃起他對文學的興趣。這一時期他廣交朋友,結識名流,由張君勱、張公權的介紹,拜梁啓超為師,還舉行了隆重的拜師大禮。梁啓超對徐志摩的一生影響是大的,他在徐志摩的心目中的地位是舉足輕重的。徐梁雖系密切的師徒關係,但他們二人的思想差別還是存在的,已經接受了資產階級民主自由思想的徐志摩,他不顧一切,捨命追求他的理想的人生,他要爭取婚姻戀愛自由。

他在北方上大學時期,親身感受了軍閥混戰的場景,目睹屠殺無辜的慘象。他厭惡這“抹下西山黃昏的一天紫,也塗不沒這人變獸的恥”(徐志摩:《人變獸》戰歌之二)的社會,他決計到國外留學,尋求改變現實中國的藥方,實行他的“理想中的革命”。

徐志摩懷著“善用其所學,以利導我國家”(1918年8月14日徐志摩《啟行赴美文》)的愛國熱情,離開北大,1918年8月14日從上海啟程赴美國留學。留學第一年,進的是美國烏斯特的克拉克大學,他進歷史系,選讀社會學,經濟學,歷史學等課程,以期自己將來做一個中國的“哈彌爾登”。入學十個月即告畢業,獲學士學位,得一等榮譽獎。但他並不以此為滿足,當年即轉入紐約的哥倫比亞大學的研究院,進經濟系。徐志摩他獲得了廣泛的哲學思想和政治學的種種知識。是年,“五四”革命運動的浪潮也輾轉波及到遠隔重洋的美國的中國留學生群中,徐志摩也為愛國心所驅使,參加了當地留學生所組織的愛國活動,經常閱讀《新青年》、《新潮》等雜誌,同時,他的學習興趣,逐漸由政治轉向文學,因而得了文學碩士學位。

徐志摩與陸小曼

徐志摩與陸小曼徐志摩在英國也住了兩年,在英國,尤其是在康橋的這段生活,對他的一生的思想有著重要的影響,是他思想發展的轉折點。在康橋,他深深感到“大自然的優美,寧靜,調諧在這星光與波光的默契中不期然的淹入了你的性靈”(徐志摩:《我所知道的康橋》)。徐志摩忘情於康橋,沉迷於大自然,乃是因為他以為現實社會是醜陋的,生活是痛苦的,只有大自然是純潔的,美好的,為要救治這個社會和人們,醫治當前生活的枯窘,最好的辦法是:離卻墮落的文明,回向自然的單純。只有接近自然,才能回復人類童真的天性,社會的病象就有緩和的希望。

他在康橋接受資產階級的貴族教育,接受了“吸菸的文化”,他是那么讚賞英國,那么留戀牛津和康橋。他喜與英國名士交往,他廣泛地涉獵了世界上各種名家名作,也接觸了各種思潮流派,在這個時期,孕育了他的政治觀念和社會理想,胚胎了他的自我意識 ——理想主義,他自己要成為一個“不可教訓的個人主義者”。康橋的環境,不僅促成並形成了他的社會觀和人生觀,同時,也撥動了他的求知慾,觸發了他創作的意念。他開始翻譯文學著作,他翻譯了英國作家曼殊斐兒的幾個短篇,德國福溝的小說《渦堤孩》,法國中古時的一篇故事《吳嘉讓與倪阿蘭》,義大利作家丹農雪烏的《死城》和伏爾泰的作品《贛第德》。同時,他詩興大發,寫了許多詩,他的“心靈革命的怒潮,盡沖瀉在你(指康橋)嫵媚河中的兩岸”《徐志摩:《康橋再會吧》)。他崇拜的偶象不再是美國的哈彌爾登,而是英國的雪萊和拜倫,他“換路走”入詩人的行列。)

二、文學生涯

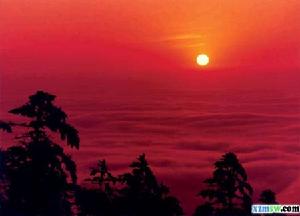

徐志摩的《泰山日出》

徐志摩的《泰山日出》這時的徐志摩為什麼象著了魔似的寫詩,他怎么會暴發詩情的?

首先,與他當時所處的生活環境有關,是他生活的康橋的環境觸發了他的詩興,點燃起他的創作慾念的。他說:“我在康橋的日子,可真幸福,深怕這輩子再也得不到那樣甜蜜的洗禮”《吸菸與文化》。因此,這時期,他創作了象《夏》、《夏日田》,其次,此時,他個人生活“照著了一種奇異的月色”。

1921年秋天,他認識了“人艷如花”“才女”林徽因,徐志摩與她交往甚密,隨後談起戀愛,並有論婚嫁之意。於是,徐志摩在1922年3月向張幼儀提出離婚,認為他們不應該繼續沒有愛情,沒有自由的結婚生活了。自由離婚,止絕苦痛,始兆幸福,這是徐志摩的單純的理想主義,他在追求著一種理想的人生,他感到生命似乎受到“偉大力量的震撼”,他要發抒,他要歌吟,因此,象《情死》、《月夜聽琴》、《青年雜詠》、《清風吹斷春朝夢》等表現愛情和人生理想的詩歌,也就構成了他這期詩歌的重要內容。再有,他所以傾向分行的抒寫,是他接觸了大量的英國文學藝術,拜倫、雪萊、濟慈、哈代等的作品令他入迷。他吹著了這股“奇異的風”——歐風,他踏著他們的路,於是藉助詩的形式,把他的思想感情“奇異”的表現出來。

因此,徐志摩對英國康橋這段生活分外留戀,他不無感慨,異常興奮,他大量作詩,他這時詩情洶湧暴發的情景,在他的題為《草上的露珠兒》一首長詩中有所反映。這是迄今為止我們見到的他的最早的一首詩,這首詩不僅表達了他當時的抱負和志趣,而且形象地傳達出他的詩緒洶湧的狀態,他開放創造的噴泉,他放喉歌吟,因此,他要做一個詩人了。 這些早期詩歌,總的是調子清新,情緒高揚,反映了“青春的呼喚,燃點著希望燦燦” (徐志摩:《春》)。同時,也開始多方探求新詩的形式,詩式比較多樣,但尚未定型,有自由體,新格律體,也有西洋詩體,甚至還有無標點詩,但講求音韻、節奏,格式的勻稱和整齊,要求“聲調流利好聽,形式輕盈柔美”,這也正是徐志摩作詩的一貫追求。英國康橋的生活固然使他迷醉,但思鄉懷國之情纏繞著他,於是在1922年8月離開歐上,啟程回國。回國途中,曾在新加坡、香港、日本稍作停留,經歷兩個月的旅程,於10月15日到達上海。

回國後,徐志摩開始了另一種生活。現實社會的紛擾,擾亂了他內心的平衡,有時還感覺精神上的煩悶和焦躁。於是他將自己的感受和體驗訴之筆端,開始了文學創作的生涯。

總結

徐志摩是一位在中國文壇上曾經活躍一時並有一定影響的作家,他的世界觀是沒有主導思想的,或者說是個超階級的“不含黨派色彩的詩人”。他的思想、創作呈現的面貌,發展的趨勢,都說明他是個布爾喬亞詩人,資產階級作家。他的思想的發展變化,他的創作前後期的不同狀況,是和當時社會歷史特點關連著的。作為新月派的一個主要詩人,徐志摩在我國新詩發展史上曾經產生過一定的影響,為新詩的發展進行過種種試驗和探索。他的詩歌有著相當鮮明的獨特風格,有一定的藝術技巧。

徐志摩——文化界的熱點

徐志摩故居1

徐志摩故居1徐志摩經歷過的女人有:張幼儀、林徽因、凌叔華、陸小曼、韓湘眉,不少了吧,這只是中國的。 和張幼儀的感情,除了半篇《離婚通告》(另半篇未查出)和徐志摩的那封大話連篇的信之外,沒有任何確實的證據。通常人們總是說,婚姻後不怎么融洽,離了婚反倒互相體貼。這些話都是徐志摩的朋友說的,怕靠不住,就是靠得住也是表象。實情是,無論離婚前還是離婚後,甚至徐志摩死後五十多年,張幼儀從不吐一點兒口風。

這正是張幼儀的賢慧,論者又會這么說:太離譜了,怎么就不想想,讓她說什麼好呢。說徐志摩好吧,人家跟你離了,說不好吧,棄婦之外還得加個妒婦。吃不到嘴的葡萄是酸的,自己吃了一半兒,叫別人奪去的葡萄就更酸了。

幾十年過去了,這苦命人終於在去世前說了實話。她活了88歲,1988年在紐約去世。她的侄孫女張邦梅小姐,1996年9月在美國出版了英文著作《小腳與西服---張幼儀與徐志摩的家變》,由道布里幾齣版社出版。兩人關係的真相,終於大白於天下。

張邦梅是張幼儀的八弟張禹九的孫女。她的父親是耶魯大學的教授,她已是第三代移民,畢業於哈佛大學東亞研究系,主修中國文學,之後在哥倫比亞大學獲法律學位,曾在紐約任律師。從1983年到1988年張幼儀去世前, 她和姑婆談了五年,先寫成畢業論文,再充實成傳記著作。“姑婆看過我的論文”,內容的真實性是可以信賴的。會不會肆意詆毀呢?也不用擔心,作者反覆強調,張家始終以徐志摩為榮,張禹九臨終叮囑孫女,寫書時“對徐志摩要忠厚些”。就是這位爺爺,遺囑中要家人在他的葬禮上朗誦幾首徐志摩的詩。

起初她是懷著敬仰的心情來探索徐志摩與姑婆的婚姻的,而事實卻一次次地引起她的質疑與憤懣,為姑婆所受的屈辱,為徐志摩的冷酷無情。 她萬萬沒有想到,從婚前到婚後,徐志摩是那樣鄙棄張幼儀。第一次見到張的照片時,便嘴角往下一撇,用嫌棄的口吻說:“鄉下土包子!”婚後從沒有正看張幼儀一眼。“除了履行最基本的婚姻義務之外,對我不理不睬。就連履行婚姻義務這種事,他也只是遵從父母抱孫子的願望罷了。”

1920年冬,張幼儀出國與丈夫團聚, 過去都認為是徐志摩思念妻子,寫了那封乞求父親的信。現在知道了,這封信多半也是應張君勱之請而寫的。分居數年又有了子嗣,當時的情勢,沒有理由不讓張幼儀出國。不是徐志摩要送她去的,而是婆家送她去的。 而公婆所以送她去的理由,也只是提醒徐志摩對家裡的責任。再沒有比張幼儀本人的這個解釋更為合理的了。若是思妻心切,他不會那樣去迎接她。三個星期後,輪船終於駛進馬賽港的船碼頭。“我斜倚著尾甲板,不耐煩地等著上岸,然後看到徐志摩站在東張西望的人群里。就在這時候,我的心涼了一大截。他穿著一件瘦長的黑色毛大衣,脖子上圍著條白絲巾。雖然我從沒看過他穿西裝的樣子,可是我曉得那是他。他的態度我一眼就看得出來,不會搞錯,因為他是那堆接船的人中惟一露出不想到那兒的表情的人。”

徐志摩故居2

徐志摩故居2徐要馬上離婚,見張不答應,竟一走了之,將張一人撇在波士頓。產期臨近,無奈之際,張給二哥張君勱寫信求救,她來到巴黎,後來又去了柏林,生下孩子。徐明知張的去向,卻不予理睬。只在要辦理離婚手續時,才找到柏林。產後,張幼儀很快從悲痛中振作起來,入裴斯塔洛齊學院,專攻幼兒教育。回國後辦雲裳公司,主政上海女子儲蓄銀行,均大獲成功,終於從小腳的陰影里走出,成為一個“穿西服”的、引人矚目的新女性。更難能可貴的是,她回國後仍照樣服侍徐志摩的雙親(認作寄女),精心撫育她和徐志摩的兒子。台灣版的《徐志摩全集》也是在她的策劃下編纂的,為的是讓後人知道徐志摩的著作。

徐志摩對張幼儀是這樣的,張幼儀對徐志摩的感情又如何?這是個非常微妙的問題。還是聽聽張幼儀的自述吧:

你總是問我,我愛不愛徐志摩。你曉得,我沒辦法回答這個問題。我對這問題很迷惑,因為每個人總是告訴我,我為徐志摩做了這么多事,我一定是愛他的。可是,我沒辦法說什麼叫愛,我這輩子從沒跟什麼人說過“我愛你”。如果照顧徐志摩和他家人叫做愛的話,那我大概是愛他吧。在他一生當中遇到的幾個女人裡面,說不定我最愛他。

不是說不定,可以肯定地說,張幼儀是最愛徐志摩的,因為她對徐志摩的愛是沒有任何附加條件的,甚至不管徐志摩愛不愛她。

林徽因女士

林徽因女士詩人殞命

1931年11月上旬,陸小曼由於難以維持在上海的排場,連續打電報催促徐志摩南返。11月11日,徐志摩搭乘張學良的專機飛抵南京,於13日回到上海家中。不料,夫婦倆一見面就吵架。其中緣由較為複雜,據郁達夫回憶:“當時陸小曼聽不進勸,大發脾氣,隨手把煙槍往徐志摩臉上擲去,志摩連忙躲開,幸未擊中,金絲眼鏡掉在地上,玻璃碎了。”徐志摩一怒之下,負氣出走。18日,徐志摩乘早車到南京,住在何競武家。徐志摩本來打算乘張學良的福特式飛機回北京,臨行前,張學良通知他因事改期。徐志摩為了趕上林徽因那天晚上在北京協和小禮堂向外賓作的關於中國古代建築的講演,才於第二天,即1931年11月19 日,迫不及待地搭乘了一架郵政機飛北京。登機之前,他給陸小曼發了一封簡訊,信上說:“徐州有大霧,頭痛不想走了,準備返滬。”但最終他還是走了。因大霧影響,飛機於中午12時半在濟南党家莊附近觸山爆炸,機上連徐志摩共三人,都剛屆36歲,無一生還。時年陸小曼29歲。

內容精要

《徐志摩詩全編》包括《志摩的詩》、《翡冷翠的一夜》、《猛虎集》、《雲遊》幾部分,現在我們選出其最有名的一首——《再別康橋》,供大家欣賞。再別康橋

輕輕的我走了,

正如我輕輕的來;

我輕輕的招手,

作別西天的雲彩。

那河畔的金柳,

是夕陽中的新娘;

波光里的艷影,

在我的心頭蕩漾。

軟泥上的青荇,

油油的在水底招搖;

在康河的柔波里,

我甘心做一條水草!

那榆蔭下的一潭,

不是清泉,是天上虹。

柔碎在浮藻間,

沉澱著彩虹似的夢。

尋夢?撐一支長篙,

向青草更青處漫溯,

滿載一船星輝,

在星輝斑斕里放歌。

但我不能放歌,

悄悄是別離的笙簫;

夏蟲也為我沉默,

沉默是今晚的康橋!

悄悄的我走了,

正如我悄悄的來;

我揮一揮衣袖,

不帶走一片雲彩。

康橋,即英國著名的劍橋大學所在地。1920年10月-1922年8月,詩人曾遊學於此。康橋時期是徐志摩一生的轉折點。詩人在《〈猛虎集〉序文》中說:在24歲以前,他對於詩的興味遠不如對於相對論或民約論的興味。正是康河的水,開啟了詩人的性靈,喚醒了久蟄在他心中的詩人的天命。因此他後來曾滿懷深情地說:“我的眼是康橋教我睜的,我的求知慾是康橋給我撥動的,我的自我意識是康橋給我胚胎的。”1928年,詩人 故地重遊。11月6日,在歸途的南中國海上,他吟成了這首傳世之作。這首詩最初刊登在1928年12月10日《新月》月刊第7 卷第7: 號上,後收入《猛虎集》。可以說, “康橋情結”貫穿在徐志摩一生的詩文中,而《再別康橋》無疑是其中最有名的一篇。

徐志摩《愛眉小札》書影

徐志摩《愛眉小札》書影作者對康橋有著極大的依戀,所有入目的事物都能撥動作者的情絲。詩歌開頭用三個“輕輕的”為全詩定下哀而不傷的基調。然後通過入目所見來表達那濃濃的離愁別緒。“那河畔的金柳”像自己心中的新娘,讓讀者馬上可以聯想到微風的垂柳如一位婀娜嬌羞的可人兒,讓人不禁心旌旗搖:“波光里的艷影,在我的心頭蕩漾。”作者用層層剝筍的方式一步步表達對康橋的依依惜別之情。這是作者夢想馳騁的地方,沉澱著作者“彩虹似的夢”,作者想再重溫舊夢,“尋夢?撐一支長篙,向青草更青處漫溯”,雖然舊日不會重來,但回想起以往的激情歲月,作者想要放聲高歌,要“在星輝斑斕里放歌”,但理智告訴作者,這肅靜的學府不宜做過多的喧譁,作者只能按下這激動之情,以沉默的方式向自己所鍾愛的地方告別。輕輕地離開這個給自己夢和幻想的地方。

通讀全篇給人以曲徑通幽的恬靜和餘音繞樑的回味,讓人一讀再讀,不忍釋卷。全詩共分七節,排列錯落有致,韻律在其中徐行緩步地鋪展,頗有些“長袍白面,郊寒島瘦”的詩人氣度。可以說,正體現了徐志摩的詩美主張。

康橋,因為有了志摩,而成就了它的靈性,逕自走入中國文學史燦爛的一頁。志摩,又因為有了康橋,而找到精神皈依與寄託。

專家點評

徐志摩故鄉景點分布地圖

徐志摩故鄉景點分布地圖作為中國現代文學史上著名的資產階級紳士詩人,徐志摩可以說是新詩的詩魂,人稱詩哲、詩聖並不過分,茅盾說他既是中國的布爾喬亞的 “開山”詩人又是“末代詩人”,他以後的繼起者未見有能與之並駕齊驅 的。他的新詩可堪千古絕唱,他的行為與品格也同樣受到同人、朋友、學生的讚賞與愛戴,他對愛情的執著追求雖為文壇風流佳話,亦留有諸多遺憾,但他那天真無邪,崇尚自由、平等、博愛的人道主義情懷,追求人生真諦的精神是驚天地、泣鬼神的。難怪這位英年早逝的詩壇巨星的噩耗傳來,震驚了海內外,胡適連呼:“天才橫死,損失的是中國文學!”在他的許多朋友中,包括師輩的梁啓超,同輩的郁達夫、陳西瀅、劉海粟等,亦包括晚輩的陳夢家、沈從文等,沒有一個不讚賞佩服他的才華和品行的,正如沈從文所言:“他那種瀟灑與寬容,不拘迂,不俗氣,不小氣,不勢利,以及對於普遍人生方匯百物的熱情,人格方面美麗放光處,他既然有許多朋友愛他崇敬他,這些人一定會把那種美麗人格移植到本人行為上來。”足見他的人格魅力所在!作為新月社的靈魂人物,他的詩歌創作的成就當奉為本世紀文學之圭臬,但他的散文風格也是極其獨特的,陳西瀅、沈從文、梁實秋、周作人都曾一致稱讚他的文章華采之美,他的學生們更是推崇備至,趙景深認為像徐志摩那樣“文采華麗,連吐一長串珠璣的散文作者,在現代還找不到第二個”。甚至有人認為他的散文的獨特風格則“是詩的一種形式”。無論如何,徐志摩的散文是有其獨特之韻味的。

妙語佳句

偶然我是天空里的一片雲,

偶爾投影在你的波心—

你不必訝異,

更無須歡喜——

在轉瞬間消滅了蹤影。

你我相逢在黑夜的海上,

你有你的,我有我的,方向;

你記得也好,

最好你忘掉,

在這交會時互放的光亮!

雪花的快樂

假如我是一朵雪花,

翩翩的在半空里瀟灑。

我一定認清我的方向—

飛,飛,飛,—

這地面上有我的方向。

不去那冷寞的幽谷,

不去那淒清的山麓,

也不上荒街去惆悵—

飛,飛,飛,—

這地面上有我的方向。

不去那冷寞的幽谷,

不去那淒清的山麓,

也不上荒街去惆悵—

飛,飛,飛,———

你看,我有我的方向。

在半空里娟娟的飛舞,

認明了那清幽的住處,

等著她來花園裡探望—

飛,飛,飛,—

啊,她身上有硃砂梅的清香!

那時我憑藉我的身輕,

盈盈的,沾住了她的衣襟

貼近她柔波似的心胸—

消溶,消溶,消溶—

溶入了她柔波似的心胸!