書法釋文

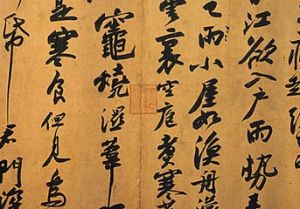

一曰:“自我來黃州,已過三寒食,年年欲惜春,春去不容惜。今年又苦雨,兩月秋蕭瑟。臥聞海棠花,泥污燕支雪。闇中偷負去,夜半真有力。何殊病少年,病起須已白。”

二曰:“春江欲入戶,雨勢來不已。小屋如漁舟,蒙蒙水雲里。空庖煮寒菜,破灶燒濕葦。那知是寒食,但見烏銜紙。君門深九重,墳墓在萬里。也擬哭途窮,死灰吹不起”。

譯文詮釋

《黃州寒食詩帖》

《黃州寒食詩帖》自從我來到黃州,已經度過三次寒食節了。每年都惋惜著春天殘落,卻無奈春光離去並不需要人的悼惜。今年的春雨綿綿不絕,接連兩個月如同秋天蕭瑟的春寒,天氣令人鬱悶。在愁臥中聽說海棠花謝了,雨後凋落的花瓣在污泥上顯得殘紅狼藉。美麗的花經過雨水摧殘凋謝,就像是被有力者在半夜背負而去,叫人無力可施。這和患病的少年,病後起來頭髮已經衰白又有何異呢?

春天江水高漲將要浸入門內,雨勢襲來沒有停止的跡象,小屋子像一葉漁舟,飄流在蒼茫煙水中廚房裡空蕩蕩的,只好煮些蔬菜,在破灶里用濕蘆葦燒著,本來不知道今天是什麼時候,看見烏鴉銜著紙錢,才想到今天是寒食節。想回去報效朝廷,無奈國君門深九重,可望而不可及;想回故鄉,但是祖墳卻遠隔萬里,本來也想學阮籍作途窮之哭,但心卻如死灰不能復燃。

簡介

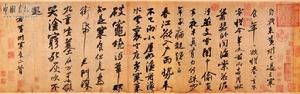

《黃州寒食詩帖》蘇軾撰詩並書,墨跡素箋本,橫34.2厘米,縱18.9厘米,行書十七行,129字,現藏台灣故宮博物院,一說存台灣私人手中。無款及年月,實際上寫於宋神宗元豐五年(公元1082年)。

背景

《黃州寒食詩帖》

《黃州寒食詩帖》元豐三年(1080)二月,蘇軾因宋朝最大的文字獄“烏台詩案”受新黨排斥,貶謫黃州(今湖北黃岡)團練副使,在精神上感到寂寞,鬱郁不得志,生活上窮愁潦倒,在被貶黃州第三年的寒食節作了二首五言詩:

自我來黃州,已過三寒食。年年欲惜春,春去不容惜。今年又苦雨,兩月秋蕭瑟。臥聞海棠花,泥污燕支雪。暗中偷負去,夜半真有力,何殊病少年,病起頭已白。

春江欲入戶,雨勢來不已。小屋如漁舟,蒙蒙水雲里。空庖煮寒菜,破灶燒濕葦。那知是寒食,但見烏銜紙。君門深九重,墳墓在萬里。也擬哭途窮,死灰吹不起。

《寒食帖》是蘇軾行書的代表作。這是一首遣興的詩作,是蘇軾被貶黃州第三年的寒食節所發的人生之嘆。詩寫得蒼涼多情,表達了蘇軾此時惆悵孤獨的心情。此詩的書法也正是在這種心情和境況下,有感而出的。通篇書法起伏跌宕,光彩照人,氣勢奔放,而無荒率之筆。《黃州寒食詩帖》在書法史上影響很大,被稱為“天下第三行書”,也是蘇軾書法作品中的上乘。

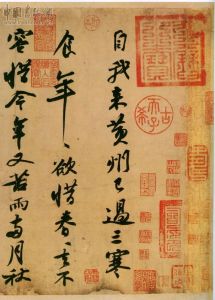

印鑑說明

一 、天府珍藏、御賞、神品、乾隆宸翰、乾隆澄心等數枚。清高宗弘曆(1711-1799),清世宗四子,文治武功,為清諸帝之最。清高宗亦熱愛鑑賞書畫,曾將宮中收藏編為《秘殿珠林》《石渠寶笈》初編、續編數巨冊。在位六十年,廟號高宗,年號乾隆。

二、 雪艇圖書、雪艇、雪艇王世傑氏為藝林守之、東湖長、藝苑遺珍等數枚。王世傑(1891-1981),號雪艇,湖北省崇陽人。留學英、法,巴黎大學法學博士。曾任北京大學憲法學教授,與胡適等創辦《現代評論》周刊。曾任教育部部長、武漢大學校長、外交部長、中央研究院院長。著有《比較憲法》。

三、 天曆之寶元文宗圖帖睦爾(1304-1332),於泰定帝死後,由燕鐵木兒等迎立於大都,改元天曆。曾命翰林國史院與奎章閣學士纂修《經世大典》,雅好收藏書畫。尊信帝師,免僧寺田租。至順三年病卒。

四、 楞伽、成德容若、成子容若、容若書畫、楞伽山人、楞伽真賞、神品等數枚。成德納蘭性德(1655-1685),滿洲正黃旗人,康熙朝大學士納蘭明珠長子。初名成德,字容若,故世多稱為成容若,又號楞伽山人。康熙十五年進士,官侍衛。精鑑藏,善書能詩,尤工詞。著有《飲水詞》、《側帽詞》、《通志堂集》等。

五 、容齋清玩、容齋洪邁洪邁(1123-1202),鄱陽人,字景廬,號容齋。兄弟三人,適、遵、邁。曾使金。官敷文閣待制,端明殿學士。有《容齋隨筆》。

沈受蕃印、沈受(蕃印)沈受蕃不明。

(典禮紀察)司印明官印

六、 獻廠不明

七、 金章世系景行維賢、小如庵墨緣、景行維賢、景賢鑑藏、虞軒等數枚。完顏景賢完顏景賢,字享父,號朴孫。十九世紀著名收藏家,著《三虞堂書畫目》。

八、 北平孫氏孫承澤(1592-1676),益都人,世隸上林苑籍,故亦稱大興人。字耳北,號北海,又號退谷。明崇禎四年進士,官給事中,入清仕至吏部侍郎。收藏甚富,有《庚子銷夏記》、《尚書集解》等。

琅琴閣珍藏不明

埋輪之後、懿文堂圖書張縯張縯,字季長,南宋隆興元年(1173)進士,淳熙九年為夔州漕運使,官至大理少卿。

沈純祚印、一字為公沈純祚不明。

嘉慶御覽之寶清仁宗顒琰(1760-1820),清高宗第十五子,嗣為帝,在位二十五年。謚睿,廟號仁宗,年號嘉慶。

韓逢禧,長洲人。韓世能之子。家學淵博,收藏豐富。

韓世能(1528-1598),長洲人,字存良。隆慶進士,官至禮部左侍郎。恬於榮利,奉使朝鮮,冊封楚藩,饋遺一無所受,嘗自言無一事無一語不實,而亦不務矯抗以博譽。有《雲東詩草》。

荊湖南路轉運使印宋官印

張氏珍玩、北燕張氏珍藏,張金界奴,元時人,時代與家世均無可考,惟知其以所收藏上進帝室,皆屬精品,上多鈐“張氏收藏”“北燕張氏家藏”二印。

念慈之印費念慈費念慈(1855-1905),清江蘇武進人,字屺懷,號西蠡,晚署藝風老人。光緒十五年進士。官編修,被劾歸。博涉多通,工書法,精鋻賞,兼善山水,具金石氣。有《歸牧集》。

郭則生系台灣外交家,書畫收藏家

寒木堂、龍髯、顏世清印顏世清(1873-1929),字韻伯,號瓢叟。足跛,人稱顏跛子,廣東連平人,寄居北京。鍾驥子。聰穎過人。在政界多年,提倡文化最力。善鑑賞,收藏之富為北京之最。作山水、花卉,以古拙勝,毫無近習。

菊池晉印、惺堂菊池晉二(1867-?),號惺堂。為大橋訥庵孫,陶庵子,日本銀行界名人。好古力學,私淑陽明,工詩,善刻印,尤喜收藏,東都罕有其匹。

內藤虎印、湖南、虎、炳卿內藤虎次郎內藤湖南(1866-1934),本名為虎次郎,字炳卿,別號憶人居主、湖南鷗侶、雕蟲生悶悶先生。為日本中國學、東洋史學創始人之一。其研究領域博大,涉及中國上古、中古、近世史,通論中國文化史、史學史、美術史等。有《內藤湖南全集》。

振玉印信、永豐鄉人羅振玉羅振玉(1866-1940),浙江上虞人,號雷堂,字叔言。清末奉召入京為官。辛亥革命後逃亡日本,曾參預滿洲國活動。為著作等身之文史學者、書法家、鑑賞家,最早研究甲骨文的學者。編著有《殷墟書契》等。

郭彝民印郭枻,字彝民,民國三十三年任國民政府委員,擬〈收復台灣意見書〉。

評價

《黃州寒食詩帖》

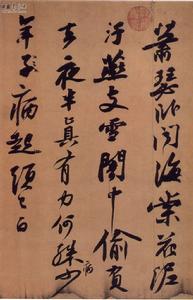

《黃州寒食詩帖》《黃州寒食詩帖》彰顯動勢,洋溢著起伏的情緒。詩寫得蒼涼惆悵,書法也正是在這種心情和境況下,有感而出的。通篇起伏跌宕,迅疾而穩健,痛快淋漓,一氣呵成。

蘇軾將詩句心境情感的變化,寓於點畫線條的變化中,或正鋒,或側鋒,轉換多變,順手斷聯,渾然天成。其結字亦奇,或大或小,或疏或密,有輕有重,有寬有窄,參差錯落,恣肆奇崛,變化萬千。難怪黃庭堅為之折腰,嘆曰:“東坡此詩似李太白,猶恐太白有未到處。此書兼顏魯公、楊少師、李西台筆意,試使東坡復為之,未必及此。”

( 《黃州寒食詩跋》 )董其昌也有跋語贊云:“餘生平見東坡先生真跡不下三十餘卷,必以此為甲觀”。《黃州寒食詩帖》是蘇軾書法作品中的上乘,在書法史上影響很大,元朝鮮於樞把它稱為繼王羲之《蘭亭序》 、顏真卿《祭侄稿》之後的“天下第三行書”。

詩文品鑑

詩中陰霾的意象如小屋、空庖、烏銜紙、墳墓……渲染出一種沉鬱、悽愴的意境。表達出了作者時運不濟謫居黃州的灰暗煩悶的心境。從文中“空庖煮寒菜,破灶燒濕葦”,可以想見他窘迫的生活。這兩首詩放在蘇軾三千多首詩詞中,並非是其上乘之作。而當作者換用另一種藝術形式——書法表達出來的時候,那淋漓多姿、意蘊豐厚的書法意象釀造出來的悲涼意境,遂使《黃州寒食詩帖》成為千古名作。

品其詩,蒼勁沉鬱,飽含著生活悽苦,心境悲涼的感傷,富有強烈的感染力;論其書,筆酣墨飽,神充氣足,恣肆跌宕,飛揚飄灑,巧妙地將詩情、畫意、書境三者融為一體,畢現蘇軾“我書意造本無法,點畫信手煩推求”、“自出新意,不踐古人”的精髓。

詩稿誕生後,幾經周轉,傳到了河南永安縣令張浩之手。由於張浩與“蘇門四學士”之一的黃庭堅相熟識,元符三年(1100年)七月,張浩攜詩稿到四川眉州青神縣謁見黃庭堅。黃庭堅一見詩稿,十分傾倒,又思及當時遠謫海南的師友,北宋紹聖四年(1097年)被謫貶在惠州的蘇軾責授瓊州別駕。激動之情難以自禁,於是欣然命筆,題跋於詩稿。黃庭堅論語精當,書法妙絕,氣酣而筆健,嘆為觀止,與蘇詩蘇字並列可謂珠聯璧合。

作者

蘇軾(1037~1101)宋朝人,字子瞻,又字和仲,號“東坡居士”,諡號文忠,享年64歲。南宋高宗朝,贈太師,追諡號“文忠”。眉州眉山(即今四川眉山)人,漢族,是父親蘇洵的第五個兒子,是北宋著名文學家、書畫家、散文家、詩人、詞人。嘉祐二年(1057)與弟轍同登進士。授大理評事,簽書鳳翔府判官。熙寧二年(1069),父喪守制期滿還朝,為判官告院。與王安石政見不合,反對推行新法,自請外任,出為杭州通判。遷知密州(今山東諸城),移知徐州。

元豐二年(1079),罹“烏台詩案”,責授黃州(今湖北黃岡)團練副使,本州安置,不得簽書公文。哲宗立,高太后臨朝,被復為朝奉郎知登州(今山東蓬萊);4個月後,遷為禮部郎中;任未旬日,除起居舍人,遷中書舍人,又遷翰林學士知制誥,知禮部貢舉。元祐四年(1089)出知杭州,後改知潁州,知揚州、定州。元祐八年(1093)哲宗親政,被遠貶惠州(今廣東惠陽),再貶儋州(今海南儋縣)。徽宗即位,遇赦北歸,建中靖國元年(1101)卒於常州(今屬江蘇),年六十五,葬於汝州郟城縣(今河南郟縣)。他與他的父親蘇洵(1009~1066)、弟弟蘇轍(1039~1112)皆以文學名世,世稱“三蘇”;與漢末“三曹父子”(曹操、曹丕、曹植)齊名。他還是著名的唐宋八大家之一,他家三口人被評為唐宋八大家,稱“三蘇”,作品有《東坡七集》《東坡樂府》等。在政治上屬舊黨。豪放派詞人。

他的父親蘇洵,即《三字經》里提到的“二十七,始發憤”的“蘇老泉”。蘇洵發憤雖晚,但用功甚勤。蘇軾晚年曾回憶幼年隨父讀書的狀況,感覺自己深受其父影響。當然,假若沒有蘇洵的發奮讀書,也就不可能使蘇軾幼年承受好的家教,更不能年未及冠即“學通經史,屬文日數千言”,也就更不可能有日後的文學大家。

嘉祐元年(1056年),虛歲二十一的蘇軾首次出川赴京,參加朝廷的科舉考試。翌年,他參加了禮部的考試,以一篇《刑賞忠厚之至論》獲得主考官歐陽修的賞識,卻陰差陽錯地高中進士第二名。

嘉祐六年(1061年),蘇軾應中制科考試,即通常所謂“三年京察”,入第三等,為'百年第一'.授大理評事、簽書鳳翔府判官。後逢其父於汴京病故,丁憂扶喪歸里。熙寧二年(1069年)服滿還朝,仍授本職。他入朝為官之時,正是北宋開始出現政治危機的時候,繁榮的背後隱藏著危機,此時神宗即位,任用王安石支持變法。蘇軾的許多師友,包括當初賞識他的恩師歐陽修在內,因在新法的施行上與新任宰相王安石政見不合,被迫離京。朝野舊雨凋零,蘇軾眼中所見的,已不是他二十歲時所見的“平和世界”。

蘇軾因在返京的途中見到新法對普通老百姓的損害,很不同意宰相王安石的做法,認為新法不能便民,便上書反對。這樣做的一個結果,便是像他的那些被迫離京的師友一樣,不容於朝廷。於是蘇軾自求外放,調任杭州通判。

蘇軾在杭州待了三年,任滿後,被調往密州、徐州、湖州等地,任知州,。政績顯赫,深得民心。

這樣持續了大概十年,蘇軾遇到了生平第一禍事。當時有人(李定等人)故意把他的詩句扭曲,大做文章。元豐二年(1079年),蘇軾到任湖州還不到三個月,就因為作詩諷刺新法,“文字毀謗君相”的罪名,被捕下獄,史稱“烏台詩案”。

蘇軾坐牢103天,幾瀕臨被砍頭的境地。幸虧北宋在太祖趙匡胤年間即定下不殺士大夫的國策,蘇軾才算躲過一劫。

出獄以後,蘇軾被降職為黃州團練副使(相當於現代民間的自衛隊副隊長)。這個職位相當低微,而此時蘇軾經此一獄已變得心灰意懶,於公餘便帶領家人開墾城東的一塊坡地,種田幫補生計。“東坡居士”的別號便是他在這時起的。

宋神宗元豐七年(1084年),蘇軾離開黃州,奉詔赴汝州就任。由於長途跋涉,旅途勞頓,蘇軾的幼兒不幸夭折。汝州路途遙遠,且路費已盡,再加上喪子之痛,蘇軾便上書朝廷,請求暫時不去汝州,先到常州居住,後被批准。當他準備南返常州時,神宗駕崩。

哲宗即位,高太后聽政,新黨勢力倒台,司馬光重新被啟用為相。蘇軾於是年以禮部郎中被召還朝。在朝半月,升起居舍人,三個月後,升中書舍人,不就又升翰林學士知制誥。

俗話說:“京官不好當。”當蘇軾看到新興勢力拚命壓制王安石集團的人物及盡廢新法後,認為其與所謂“王黨”不過一丘之貉,再次向皇帝提出諫議。

蘇軾至此是既不能容於新黨,又不能見諒於舊黨,因而再度自求外調。他以龍圖閣學士的身份,再次到闊別了十六年的杭州當太守。蘇軾在杭州修了一項重大的水利建設,疏浚西湖,用挖出的泥在西湖旁邊築了一道堤壩,也就是著名的“蘇堤”。

蘇軾在杭州過得很愜意,自比唐代的白居易。但元祐六年(1091年),他又被召回朝。但不久又因為政見不合,外放潁州。元祐八年(1093年)新黨再度執政,再次被貶。後徽宗即位,調廉州安置、舒州團練副使、永州安置。元符三年(1101年)大赦,復任朝奉郎,北歸途中,卒於常州,諡號文忠。享年六十六歲。

法帖軼事

此卷同治年間(1862~1874)為廣東人馮氏收藏,遭遇火災,所以下端留下火灼痕跡。1922年為日本收藏家菊池惺堂收藏,約1949年歸台北收藏家,1987年由台北故宮博物院購回。

到了近代,《寒食帖》的命運多舛。清鹹豐十年(1860年)英法聯軍火燒圓明園,《寒食帖》險遭焚毀,旋即流落民間,為馮展雲所得,馮死後為盛伯羲密藏,盛死後被完顏朴孫購得,曾於1917年在北京書畫展覽會上展出過,受到書畫收藏界的密切關注。1918年轉傳到顏韻伯手中。當年12月19日為蘇軾生日,顏韻伯作跋記錄此事本末。1922年,顏韻伯遊覽日本東京時,將《寒食帖》高價出售給日本收藏家菊池惺堂。1923年9月,日本東京大地震,菊池家遭災,所藏古代名人字畫幾乎被毀一空,當時,菊池惺堂冒著生命危險,從烈火中將《寒食帖》搶救出來,一時傳為佳話。震災之後,菊池惺堂將《寒食帖》寄藏於友人內藤虎齋中年年有餘。1924年4月,內藤虎應菊池惺堂之請,作跋以記《寒食帖》從中國輾轉遞藏至日本之大概情形。第二次世界大戰期間東京屢遭美國空軍轟炸,《寒食帖》幸而無恙。

《寒食帖》流失海外一直使華夏子孫耿耿於懷。第二次世界大戰剛一結束,國民政府外交部長王世傑私囑友人在日本訪覓《寒食帖》,當知下落後,即以重金購回,並題跋於帖後,略述其流失日本以及從日本回歸中國的大致過程,千年國寶賴王世傑先生之力回歸祖國,至今仍珍藏在台北故宮博物院。

十數年後,在台北的一次書畫展中展出了一幅長達7.3米的《寒食帖》捲軸複製品,轟動一時,見者無不稱奇。據說此種複製品只有10件,大部分被國際上享有盛譽的國家博物館珍藏,有兩件則下落不明。1975年前後,日本友人著名的“東坡迷”山上次郎花巨資買下了台北展廳中的最後一幅複製品。1985年11月2日,山上次郎率日本“東坡參觀訪問團”來到黃州東坡赤壁,出於對蘇軾的景仰,也出於對東坡赤壁的鐘情,山上次郎慨然將其高價購到的最後一幅《寒食帖》捲軸複製品捐贈給東坡赤壁管理處,這幅複製作品因而成為在中國大陸的唯一珍品。1995年,又經山上次郎倡議,在東坡赤壁修建了“中日友好之舍”,首次公開展出了該《寒食帖》捲軸複製品。