概說

《張遷碑》

《張遷碑》《張遷碑》,全稱《漢故谷城長盪陰令張群表頌》,也稱《張遷表》。東漢靈帝中平三年(186年)二月立。

碑原在山東東平縣,現在山東泰安岱廟。碑陽十五行,行四十二字。碑陰三列,上二列十九行,下列三行。額篆書二行十二字”漢故谷城長盪陰令張君表頌”。最早榻本為明榻本,八行“東里潤色”四字完好。清初榻首行“煥”字不損本。最初記載見於明代都穆《金薤琳琅》。

顧炎武《金石文字記》中曾疑此碑為後人摹刻,但大多數學者認為,從風格特徵及此碑朴茂端莊的氣息來看,此碑非漢人所不能,而且風化剝蝕的自然現象也並非後人摹刻所能及,當為原作無疑。北京故宮博物院藏明榻本。《中國美術全集》書法篆刻編收入。

釋文

漢故谷城長盪陰令張君表頌

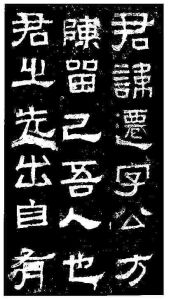

《張遷碑》

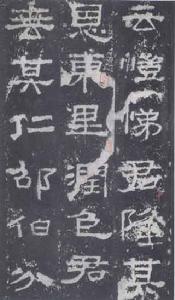

《張遷碑》君諱遷,字公方,陳留已吾人也。君之先出自有周,周宣王中興,有張仲,以孝友為行,披覽《詩·雅》,煥知其祖。高帝龍興,有張良,善用籌策在帷幕之內,決勝負千里之外,析珪於留。文景之間,有張釋之,建忠弼之謨。帝游上林,問禽狩所有。苑令不對,更問嗇夫,嗇夫事對。於是進嗇夫為令,令退為嗇夫。釋之議為不可,苑令有公卿之才,嗇夫喋喋小吏,非社稷之重。上從言。孝武時有張騫,廣通風俗,開定畿宇,南苞八蠻,西羈六戎,北震五狄,東勤九夷,荒遠既賓,各貢所有。張是輔漢,世載其德,爰暨於君,蓋其繵糹連。纘戎鴻緒,牧守相系,不殞高問。孝弟於家,中謇於朝,治《京氏易》,聰麗權略,藝於從畋。少為郡吏,隱練職位,常在股肱。數為從事,聲無細聞。徵拜郎中,除谷城長。蠶月之務,不閉四門。臘正之祭,休囚歸賀。八月算民,不煩於鄉。隨就虛落,存恤高年。路不拾遺,犁種宿野。黃巾初起,燒平城市,斯縣獨全。子賤孔蔑,其道區別。《尚書》五教,君崇其寬;《詩》雲愷悌,君隆其恩;東里潤色,君垂其仁。邵伯分陝,君懿於棠。晉陽佩瑋,西門帶弦,君之體素,能雙其勛。流化八期,遷盪陰令。吏民頡頏,隨送如雲。周公東征,西人怨思。奚斯贊魯,考父頌殷。前哲遺芳,有功不書,後無述也。於是刊石豎表,銘勒萬載。三代以來,雖遠猶近,《詩》雲舊國,其命惟新。

於穆我君,既敦既純,雪白之性,孝友之仁。紀行求本,蘭生有芬,克岐有兆,綏御有勛。利器不覿,魚不出淵,國之良乾,垂愛在民。蔽芾棠樹,溫溫恭人,乾道不繆,唯淑是親。既多受祉,永享南山,乾祿無疆,子子孫孫。

惟中平三年,歲在攝提,二月震節,紀日上旬。陽氣厥析,感思舊君。故吏韋萌等,僉然同聲,賃師孫興,刊石立表,以示後昆。共享天祚,億載萬年。

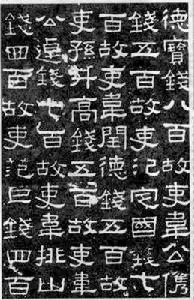

碑陰文

(上列十九行)

故安國長韋淑珍錢五百;·

故從事韋少口錢五百;

故從事韋元雅錢五百;

故從事韋元景錢五百;

故從事韋世節錢五百;

故守令韋叔遠錢五百;

故守令范伯犀;

故吏韋金石錢二百;

故督郵范齊公錢五百;

故吏範文宗錢千;

故吏范世節錢八百;

故吏韋府卿錢七百;

故吏范季考錢七百;

故吏韋伯台錢八百;

故吏范德寶錢八百;

故吏韋公攜錢五百;

故吏汜定國錢七百;

故吏韋閏德錢五百;

故吏孫升高錢五百;

(中列十九行)

故吏韋公逴錢七百;

故吏韋排山錢四百;

故吏范巨錢四百;

故吏韋義才錢四百;

故吏韋輔節錢四百;

故吏韋元緒錢四百;

故吏韋客人錢四百;

故從事原宣德錢三百;

故吏韋公明錢三百;

故吏范成錢三百;

故吏韋輔世錢三百;

故吏范國方錢三百;

故吏韋伯善錢三百;

故吏汜奉祖錢三百;

故吏韋德榮;

故吏范利德錢三百;

故吏韋武章;

故吏騶叔義;

故吏韋宣錢三百;

(下列三行)

故吏韋孟光錢五百;

故吏韋孟平錢三百;

故守令韋元考錢五百;

釋文說明

此碑立於東漢靈帝中平三年(公元l86年),為谷城舊吏韋萌等為張遷立的去思碑。碑高292厘米,寬l07厘米,厚20厘米。碑陽文l5行,滿行42字,凡567字,字徑3.5厘米,隸書。碑陰刻立碑故吏41人銜名及出資錢數,計3列41行323字,字徑3.5厘米,隸書。額篆書陰刻“漢故谷城長盪陰令張君表頌”2行12字,字徑9.5厘米。形制豐滿,文辭淳古,隸法朴茂,為漢碑中之佳作。銘文著重宣揚張遷及其祖先張仲、張良、張釋之和張騫的功績,並涉及到黃巾起義軍的有關情節。張良、張釋之和張騫,《漢書》皆有傳,但看不出他們之間有家族關係。

此碑於明初掘地發現,立於東平儒學明倫堂前,當時銘文尚完好可讀。至明正德年間,“東里潤色”4字尚完好,僅殘缺五字。清乾隆間,“東里潤色”的“東”字泐半,“潤”字的“水”旁僅存中點,“色”字與下“君”字皆泐大半。光緒十八年碑毀於火,常熟翁氏就原碑重新剔刻,但神氣全非,幸碑陰文尚完好如舊。解放後,在東平縣府院內建亭,將碑置於亭內。l965年移岱廟炳靈門內,外置玻璃罩保護。l983年9月移岱廟碑廊。現殘泐68字,其中22字全泐。茲將現狀詳記於下:

第1行:“君之先”的“先”字泐下半部;“以孝友為行”的“為”字泐下面4點;“煥知其祖”的“煥”字全泐,“知”字泐右半部。

第2行:“決勝”的“勝”字泐右上部;“張釋之”的“之”字全泐;“建忠弼之謨”的“弼之”2字全泐。

第3行:“釋之議為不可”的“釋”字泐右上部,“可”字泐上半部;“苑令”的“苑”字泐。

第4行:“風俗”的“俗”字泐右上部;“開定畿宇”的“畿”字泐上半部;“八蠻”的“蠻”字全泐;“六戎”2字皆泐右半部;“五狄”的“五”字泐右半部。

第5行:“爰暨於君”的“爰”字泐上半部;“牧守相系”的“牧”字泐右半部,“系”字泐右半部;“不殞”的“不”字全泐,“殞”字泐左半部;“孝弟於家”的“於”字泐右半部。

第6行:“聲無細聞”的“無”字泐大半;“徵拜郎中”的“徵”字全泐,“郎中”2字全泐。

第7行:“蠶月”的“蠶”字泐右上部;“休囚歸賀”的“囚”字泐下半部;“存恤高年”的“存”字泐大半,“高”字泐左半部,“年”字全泐;“路不拾遺”的“路”字泐右上部,“遺”字泐左半部。

第8行:“燒平城市”的“城”字泐大半;“其道區別”的“其”字全泐;“尚書五教”的“教”字泐大半;“詩云愷悌”的“愷”字泐右半部;“君隆其恩”的“君”字泐下半部,“隆”字泐大半,“其”字泐下半部,“恩”字泐左下部;“東里潤色”的“東”字僅存右上角,“里”字全泐,“潤”字泐右部大半,“色”字及以下“君”字全泐。

第9行:“西門帶弦”的“帶”字泐下半部;“流化八期”的“流化”2字全泐,“期”字泐下半部;“遷盪陰令”的“遷”字泐大半,“盪”字全泐;“頡頏”的“頏”字泐右半部;“隨送”的“送”字泐下部大半,“於是”的“於”字泐左半部;“銘勒萬載”的“勒”字全泐,“萬”字泐上半部。

第12行:“紀行求本”的“行”字泐右半部;“綏御”的“御”字全泐;“出淵”的“淵”字全泐。

第13行:“僉然”的“僉”字泐下半部;“孫興”的“孫”字泐右半部;“萬年”的“年”字泐左上部。

碑陰第1列第2行銜名全泐;第8行“錢八百”的“百”字全泐;第2列第l8行“騶叔義”的“義”字泐右半部。

總體風格

楊守敬

楊守敬《張遷碑》歷來被譽為漢碑中稚拙古樸、風格雄強的典型。此碑用筆,入以方筆,出以鋪毫,以方為主,方圓兼備,二分書稍壯,被尊為方筆典範。

筆力堅實雄厚,氣勢開張;筆畫樸拙飽滿,且富於變化,尤其是磔畫,稍縱即收,以斂取勢,獨具特色。結體用勢平直,字型凝正,勁挺茂密,穩健自然,形如獅蹲虎踞,劍拔弩張,氣勢萬鈞,具有端正樸厚雄練之致。它還兼有篆意、草情、楷法,在漢碑中別具一格!清代楊守敬在《平碑記》中說此碑“用筆已開魏晉風氣。

此源於《西狹頌》,流為黃初三碑(即《上尊號碑》、《受禪表》、《孔羨碑》)之折刀頭,再變為北魏真書《始平公》等碑”。

結字特點

隸書的結字,一般都要在整飾中求縱肆、逸宕,並要求敧正相生之妙。《張遷碑》就體現了這兩個特點。

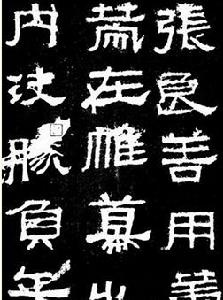

1、縱而不肆,遒麗駿發以波、磔取勢,左右開張,這在圓筆漢隸中體現十分突出,但《張遷碑》的波、磔故意用“斂筆”,使字型縱而不肆。儘管有波勢,但沒有誇張的向左右伸延,而是欲放縱卻又故意將筆斂回,好象碑中的“君”字,上面橫畫,只造成方形磔尾,也不放縱誇張,下面的“口”字,寫得較小,這種縱而不肆又不呼應之中,體現了遒麗駿發之氣。

2、疏密得當,敧正相生敧正相生,是書法藝術的一種技法,《張遷碑》這一特點更突出,例如:“性”字,左旁的豎心,結體緊密右旁的“生”,卻結體疏闊,而且相當歪斜,特別是一般為是主畫的最後一長橫,卻在豎畫的左邊長,行筆到豎畫之右,竟沒有取放縱之勢而是用了斂筆,寫得與上面兩橫等齊。然而,就在這緊密、疏闊的矛盾中,在這歪斜傾敧中,體現了敧正相生之妙。

3、點畫寫法,《張遷碑》世稱方筆典型。所謂方筆,主要是指行筆時多用頓筆,時行時頓,在筆畫的轉折處要顯現出稜角,使筆鋒的變化露在外面,給人以斬釘截鐵的力感!

賞析

《張遷碑》

《張遷碑》《張遷碑》是東漢隸書成熟時期的作品,書法造詣極高,多為後人效仿。在眾多的漢代碑刻中,此碑風貌極為強烈,格調方朴古拙,峻實穩重,堪稱神品。《張遷碑》雖然不以秀逸取勝,而率真質樸之氣更具風采。落筆穩健,似昆刀切玉;運筆勁折,斬釘截鐵。與東漢其它碑刻相比另具一番氣象。在隸書的形成過程中,筆法由圓變方,此碑是漢隸方筆系統的代表作,起筆方折寬厚,轉角方圓兼備。行筆闊筆直書,筆勢直拓奔放,力量感表現極為強烈,使得線條極具抒情性。其線條質感老辣堅實,蘊藏豐富,一點一划都是情感表現的載體。此碑線上條的構成上強調積點成線,使每個點步步為營,都注入了一定的力量。

其線條的組合規律別具特色,可以概括為以下幾點:

粗細相間,變化微妙

在《張遷碑》中,線條的粗細對比非常地醒目強烈;且隨結構的變化而變化。粗線條顯得粗獷有力,厚實奔放;細線條顯得含蓄深沉,內斂雄渾。在整體上一般以較長的粗線條為主,較短的細線條為輔;然兩者相輔相成,極為自然。

直曲結合,方勁沉著

《張遷碑》的線條多平直樸實,沉著痛快,方折意味濃厚。不過,在平直的線條為主的情況下,也結合一些圓轉的筆調。如作品中的“一波三折”以及轉折處的一筆帶過就很明顯。但兩者相互並存,變化也就顯得非常細微。

扁平勻稱,端莊大方

此碑在體態上多取橫勢,字形以扁平為主,同時以長、方為輔,風貌古樸。在橫向上比較開張,縱向上則較為收斂,而長和方的體態則是根據筆劃的繁簡而產生的,在整體布局上,起著協調變化的作用。

錯綜揖讓,生動豐富

每個字的各個組成部分相互之間形成的關係非常諧和,講究相互交錯穿插,使每個部分都成為具有生命力的個體,相互依存,缺一不可,變化極為豐富。

複雜的空間對比

由於線條之間的穿插組合,使得《張遷碑》中的空間分割關係變得錯綜複雜,對比也就異常地強烈;它有多種形式存在;如“興”字的左右對稱;“為”字的上緊下松,“善”字的上松下緊,“銘”字的左疏右密,“勛”字的左密右疏等等,真正做到密不容針、疏可走馬的矛盾調和,可見其空間對比是較為豐富多彩的。

評價

《張遷碑》(局部)

《張遷碑》(局部)明·王世貞評云:“其書不能工,而典雅饒古趣,終非永嘉以後可及也。”

清·萬經評云:“其字頗佳,惜摹手不工,全五筆法,陰尤不堪。”

清·孫承澤《庚子消夏記》:“書法方整爾雅,漢石中不多見者。”

清·方朔《枕經堂金石書畫題跋》:“碑額十二字,意在篆隸之間而屈曲填滿,有似印書中繆篆。”

清·康有為《廣藝舟雙楫》:“《張遷表頌》其筆畫直可置今真楷中。”

清·楊守敬《平碑記》:“篆書體多長,此額獨扁,亦一格也。碑陰尤明晰,而其用筆已開魏晉風氣,比源始於《西狹頌》,流為黃初三碑(《上尊號奏》、《受禪表》、《孔羨碑》)三折刀頭,再變為北魏真書《始平公》等碑。”

《張遷碑》的臨摹

《張遷碑》用筆以方為主,是漢隸中方筆的典型代表。其筆畫厚重質樸,骨力勁健,再加上篆籀筆意的運用,使其古拙中有一股雄秀之氣。其結體常於平穩中見奇崛,靜中寓動,錯綜而富於變化。初看此碑似有笨拙之感然細細咀嚼,則會領略出其體態變化多端、疏密得體、錯落有致、方圓兼備的在巧拙之妙。特別是碑陰之字,似不經意,但其意態上的雄健高古之氣尤為明顯。明代孫退谷《庚子銷夏記》評其書云:“書法方整爾雅,漢石中不多見者。”清郭沿先則稱此碑為“是碑為冠”(《芳堅館題跋》)。

《張遷砷》用筆以方為主,然它的方中寓圓之趣,又是其他漢碑所不及的。其行宅澀勁,富於篆意而又不失靈動。

第一、點的用筆方法。

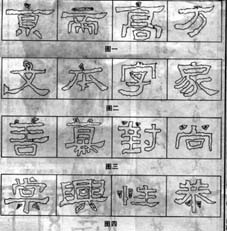

點的用筆方法

點的用筆方法姜夔《續書譜》中說:“一點者,欲其與畫相應;兩點者,欲自相應;三點者,必一點起、一點帶、一點應;四點者,一點起,兩點帶、一點應。”《張遷碑》中的點,除映帶自然、顧盼生姿外,還有方嚴峻利、圓融渾厚之美,其形態或卷屈、或平伸,或翹首、或俯視,可謂極盡變化。

1.頂點。在《張遷碑》中,頂點各有不同。如圖一中“京”字頂點凌空,有鳥瞰世界之感,呼之欲出;“帝”字頂點以小橫為之,以加強字的橫勢;“高”、“方”等字,頂點牢牢搭在橫上,有融為一體之感;而圖二中“文”字的頂點,又大又側,墜石之感特強(底部撇捺交叉,則穩如磐石)。“本”字的頂點與橫似連還斷,斜側生姿,再加上與橫堅的西己合,足見其高占方峻中的閉情逸趣。《張遷碑》頂點的用筆有方有圓,而以方宅居多;有正有側,而以側居多。用方筆者,其下多以圓筆輔之;而用圓筆者.其下必以方筆輔之:如圖一巾“方”字頂點用方筆,其下的橫折彎鉤則用圓筆;圖二中“字”的頂點用圓筆,其下橫折和子部門磺折撇均用方筆。首點側者,其下梢正,如“文”字;首點正者,其下多側,如“家”字。

2.橫兩點、《張遷碑》中的橫兩點有幾種類型。①相向型。此類較多,左右兩點在大小、方圓、映帶等方面各有不

橫的用筆

橫的用筆同,如圖三中“善”字兩點,左圓右方、左小右大,且距離較大,開合變化較小;“幕”字的兩點則左方右圓,左大右小,上開下台明顯,樸實厚重,與整體風格相協調;“對”、“尚”等字的左右兩點,不僅有大小、方圓之變,同時又相互呼應,顧盼生姿。②相背型。如圖四“棠”、“興”等字的下兩點,一個向左,一個向右,在豎的兩側或在橫下,雖相背斜立,但亦能蓄勢凝練,亦有遙相呼應之感,且有方圓的變化;“性”字的右點則以短豎為之,略早向左下;傾斜之勢,以示呼應。③同向型。兩點基木同向出鋒,但筆斷意連,高低有別。如“恭”字的下兩點,左點向右上出鋒,右點向右下出鋒,彼此意志相連。

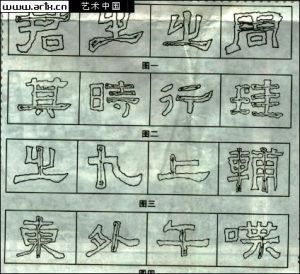

第二、橫的用筆方法。《張遷碑》中橫的處理,世富於變化。起筆有方圓、輕重之別,收筆有回鋒、日鋒之變,行筆有的平穩安詳,有的輕盈活潑,橫勢有平有斜。特別是筆畫多橫的寧,更是變化豐富。如圖一中“君”字的一長橫,方勢逆起,轉鋒(一般是拇指向內食指、中指向外稍捻筆管,配以手腕徜向右翻來凋正筆鋒)後向右澀行,至“燕尼處用力高挑而出鋒,橫勢雖平,但亦厚重樸拙,出鋒瀟灑。如圖一中前一個“之”字下部的橫,亦逆鋒方起,蓄勢調鋒向右澀行,但梢顯輕盈,提按有致,“燕尼”則極重,牢牢地托起—上部,且橫勢尢低右高,在乎正中顯欹側變化之勢。有時字這—橫的起筆又較輕,收筆重出鋒,對比鮮明,如圖一中後一個“之”字。字的橫㈩筆靈動多姿;圖二巾“其”字的長橫,圓起,出鋒收筆;“寸”字右部的三橫,第一橫方起,收筆回鋒,呈下弧勢,第二橫圓起回收,呈平勢,第三橫方起]筆,“燕尾”出鋒,呈上弧勢。“行”字的兩橫更是富於變化:第一橫圓起向右上廠宅,力漸重,後向右上梢提,力漸輕,收宅回鋒;而第二橫則方起,向右梢偏下澀行,至尾處用力較人,向右上盡力檯頭山鋒,打破了兩橫的均平之勢。有些短橫則是或平或斜,或粗或細,如“八”字的橫畫。

第三、豎的用筆方法。《張遷碑》中的豎,起筆有方圓的變化,方多圓少,中鋒澀進行宅,有提按的靈動變化,豎勢有直側的變化。如圖三“之”字的豎,逆鋒方起筆,調鋒(一般是拇指向外,食指、中指向內梢捻筆管,手腕梢向上弓,以凋正筆鋒)後向下直而澀行。“九”的豎(《張遷碑》中“九”字的撇作豎處理)逆鋒方起筆,調鋒後用力向下澀行,宅勢漸重,回鋒收宅。“上”字的豎則逆鋒圓起宅,向下澀行。“輔”的兩長豎行宅中均有明顯的提按變化,輕靈活潑。圖四巾“東”宇的中豎,曲而不顯怯弱;“外”的豎向左下傾斜;“乾”字的豎向右下傾斜;”喋”的下豎向左下行筆,帶有一定的弧勢。還有更多短豎的不同變化,這些大大豐富了《張遷碑》豎的內涵,顯示出獨具匠心的藝術特色。臨習寸宜細緻觀察體會,認識這些變化,再付諸宅墨。其實任何一個筆畫,都沒有固定的形狀,其長短、粗細,正側、方圓應隨字勢而巧妙變化,萬不能幹篇一律。只有在此基礎上認真體味漢碑,才能享受其無窮變化的奧妙之趣。

第四、撇的用筆方法。撇在《張遷碑》中有方圓、長短、曲直和平斜的變化,回鋒收筆。如圖一“令”字的撇長且稍帶弧勢,起筆逆鋒圓勢,調鋒後(一般是拇指向外,中指、食指向內稍捻筆管,手腕向左下稍翻,調正筆鋒)向左下弧勢澀行,收筆回鋒。“夫”字的撇長而曲勢較大,方勢起筆,順鋒向左下用力行筆,回鋒收筆。“才”字的撇短而細直,略取橫勢。“周”字的撇豎直而收筆處稍曲。

第五、捺的用筆方法。《張遷碑》中的捺有大小、平斜、曲直、方圓之分,起筆多逆鋒蓄勢,有方有圓,行筆澀進,收筆用力,出鋒勁逸,有時含蓄凝重。如圖二“更”字長捺斜而稍直,出鋒勁健。其寫法是逆鋒方起筆,調鋒後(一般是拇指向外,食指、中指向內稍捻筆管,手腕稍向左上弓,以調正筆鈞鋒)向右下澀進,至“燕尾”處,駐筆蓄勢,拇指漸向內,食指、中指漸向外稍捻筆管,手腕稍向右上翻轉,後再用力出鋒。

第六、折的用筆方法。《張遷碑》中的折畫,多數為方勢直轉,用筆斬釘截鐵,雄強有力。如圖二中“君”字的折,橫至折處,蓄勢轉筆(拇指稍向外,食指、中指稍向內捻筆管)直切而下,勁健而有力。而“負”字的折則橫至折處,稍提筆向上,調鋒後再向下運行,既有方勢,又有圓意。“之”的豎折,有意圓轉(亦需指腕配合),以示變化。

《張遷碑》的結字特點,變化豐富,平中寓險,似欹反正。展玩全碑,洋洋灑灑數百字,平正者極少:或上密重而下疏輕,似重心不穩而以雄強之筆力、巧妙之筆畫化險為夷;或左右斂放自如、高低錯落有致;或斜正相生,穩中求變,險象環生……現就不同結構重點舉例加以簡述。

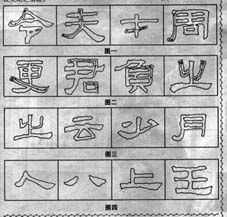

其一、獨體字。獨體字的筆畫往往較少,但長短、方圓、粗細、斜正等變化豐富,無板滯感

獨體字用筆

獨體字用筆有活潑氣,是《張遷碑》的特點。如圖三“之”字,中豎方筆,左右兩折有圓有方,底橫富於變化;“雲”字,主橫粗重,“蠶頭燕尾”十足,三角之狀,尤其穩固而又有勢;“少”字,中間短豎直而富於變化,兩側點相呼應,其下一撇雖斜勢亦安然平托;“月”字兩豎均有向內之勢,然中橫平直,左豎撇低些,使字余斗中寓正,頗具匠心;圖四“人”字撇短粗而稍直,一長捺有力向右下出之,一收一放,動感十足;“八”字撇捺渾穆,起筆稍輕,穩重中透出一股活潑之氣;“上”字雖下橫出鋒較重,但上短橫不短,使字既平穩又得體;“王”字中豎稍呈右弧,而三橫之勢各有變化,特別是第三橫,左縮而右伸,整個字古雅之中透出一股靈動之情趣。

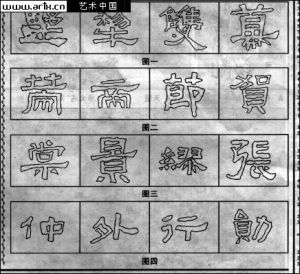

其二、上下結構。《張遷碑》中上下結構的字,或上下疏密有別,收放有度,或通過橫、豎勢的變化以求古拙中的靈動。圖一中“墅”、“犁”字,下疏展而上緊密,橫勢較大,古拙之氣躍然紙上。“雙”字更是上不透風,下可走馬。“幕”字亦獨具匠心,上半部幾乎占據了整個空間,長橫極力伸展且有斜勢,“巾”部小而斜,富有動感。圖二中“策”字除疏密外,橫、豎之勢變化也很明顯。“帝”字長橫伸展,下部的豎勢筆畫斜而參差,又統領在長橫之下,打破板滯局面。“節”字右下部的豎有意傾斜,充滿了動感而又不失平穩。“賀”字的處理,頗有意味,上斂下放,但就上部本身的“加”而言,又橫向舒展,高低錯落,同一結構,斂中有放,實為巧妙之舉。圖三中“棠”字的處理,雖斂放不明顯,但欹斜得勢,自然而灑脫。“景”字橫、豎勢的不同處理,更是稚拙可愛,令人拍手稱妙。

上下結構

上下結構其三、左右結構。《張遷碑》中左右結構的宇,其明顯表現是:斂放自如,參差錯落,奇正相生。圖三中的“繆”字斂左放右,整個字顯得渾樸而又空靈,其左下之空和右部長撇、長捺,再加上豎勢的變化,都起著重要的作用。“張”字的“弓”部動感十足,再加上右部橫的變化、豎鉤和捺短縮的匠心處理,更給人以活潑而又渾厚之感。圖四中“仲”字左輕右重,右豎粗而向左下傾斜,平衡了左部的輕和“中”部的左粗豎,古拙之氣頓生。“外”字大膽造險而又渾然天成,大巧若拙,在《張遷碑》中甚為顯眼。其右部豎高出左部,短粗而又向左下傾斜,右點化為橫捺稍向下靠,粗而有力,牢牢地平衡了字勢,整體上又險中有險。“行”字右部雖放,但上下均比左部內縮,斜勢粗重的橫波,如沒有一短粗之豎支撐,實難具生命,而其豎若稍長,則流於板滯也。“勛”字左高右低,上寬下窄,下部左點和右橫折彎鉤穩住了全字,使字不至於左歪右倒而散架。

其四、包圍結構。包圍式結構的處理,在《張遷碑》中,除外框的變化以外,其被包圍的內容亦靈動多姿、疏密有致。圖一中“周”宇,右豎曲而有力,收筆亦千脆利落,中橫誇張變形,其下之“口”雖稍側但穩健。“國”字四面包圍,但兩豎相向而立,均有斜勢,內部之“或”雖朴茂但也有空白處,可謂朴茂中見空靈。“旬”字整體有向右下傾斜之勢,但曲而有力的橫折鉤,使中間的“閂”像鑲上的明珠一樣奪目動人。“間”字左豎撇曲而靈動,右豎斜而樸拙,左右形成鮮明對比,而又在對稱中求變化,中間的“日”純取斜勢,以呼應左右的欹側之勢,整個字斜而不倒,耐人尋味。《張遷碑》“辶”的寫法,也顯現出空靈與厚重的渾然一體,再加上被包圍的內容疏密、方圓的處理,使字之神態躍然紙上。

同字異形。《張遷碑》中相同的字較多,但幾乎無一在用筆、結字—仁不精心安排,或方圓、或粗細、或欹側,或有出鋒藏鋒之別,或有同旁異形之變,極盡

包圍結構

包圍結構變化,如圖二中“其”、“萬”等。這正如《蘭亭序》中的“之”字一樣,變化中有統一協調,渾然天戎,趣味無限。

總之,《張遷碑》是漢碑中的名品,它的用筆、結體的變化,給後世的隸書創作提供了廣闊的空間。其外在的朴茂渾厚的特點,固然是由於用筆,結休所決定的,但同時摻入的圓和之筆,使雄強的力勢之中不失圓潤,而其變化多姿的外在特徵又是牢牢地建立在平實穩健基礎之上的,即險絕中寓平正和穩健。再者其採用篆書筆意,剛柔相濟,故使學隸者不宜直接人手,只有具一定的漢碑的基礎後,才可涉獵此碑。在學習中,如能對其用筆、結體的變化規律加以認真領悟,必將收穫豐厚。相信朝臨暮讀之後,讀者對此碑定會“一日有一日之境界”。