戰役概述

西征戰役

西征戰役1936年5月蔣介石堅持內戰政策,拒絕議和,並調集16個師另3個旅準備對陝甘蘇區發動新的“進剿”。中革軍委於18日下達《西征戰役計畫》。

5月19日和20日,西方野戰軍分左右兩路相繼從延長、延川地區出發西進。紅1軍團為左路軍;紅15軍團為右路軍;野戰軍直屬隊和紅81師隨紅15軍團跟進。

6月中下旬,右路軍相繼攻占定邊、鹽池、豫旺縣城,殲敵新編第7師騎兵2個多營,擊潰3個團又2個營;左路軍攻占豫旺堡。7月間,西方野戰軍在紅城水、安邊、七營等地擊退敵人的數次反撲和襲擾,鞏固和擴大了占領區,新老蘇區連成一片。7月底,西方野戰軍主力集結在豫旺地區休整,戰役結束。

戰鬥背景

西征戰役

西征戰役但是,蔣介石堅持內戰政策,拒絕議和,並調集16個師另3個旅準備對陝甘蘇區發動新的“進剿”。其中寧夏第1路軍司令馬鴻逵以其新編第7師一部駐守定邊、鹽池、豫旺等地;第35師(師長馬鴻賓)駐守慶陽、曲子、環縣、鎮原地區,防堵紅軍西進。

中革軍委為貫徹中共中央提出的擴大和鞏固西北抗日根據地,壯大紅軍,努力爭取西北抗日力量大聯合,實現全國性的對日抗戰的任務,於18日下達《西征戰役計畫》,決定以紅一方面軍第1、第15軍團和第81師等部共1.3萬餘人組成西方野戰軍,由彭德懷任司令員兼政治委員,進行西征,打擊寧夏“二馬”,在陝甘寧三省邊界地區創建新蘇區;以紅軍第29、第30軍和地方武裝、陝北游擊隊在東線堅持游擊戰爭,牽制國民黨軍,保衛陝甘蘇區,策應西征作戰。

戰鬥進程

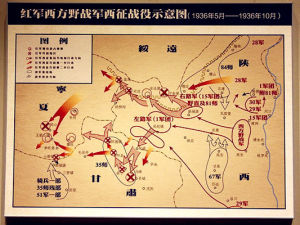

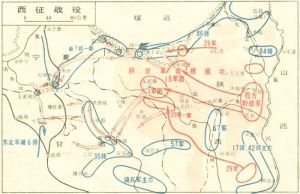

紅一方面軍西征戰役要圖(1936年5月18日―7月)

紅一方面軍西征戰役要圖(1936年5月18日―7月) 西征戰役

西征戰役由於西征作戰地區,多為回民聚居區。西方野戰軍各部隊向回族民眾大力宣傳我黨反內戰和團結抗日的主張,幫助回民建立民眾組織和武裝,尊重回民的風俗習慣,嚴禁住清真寺,不吃豬肉,不提“豬”字,不在回民區籌款,不打回民的土豪,進行同結回民、發動民眾和擴大抗日力量的工作。

西方野戰軍進占大片地區後,為鞏固和擴大勝利成果,從6月15日至27日,右路軍相繼攻占了定邊、王家團莊、豫旺城;左路軍攻占了七營;中路軍攻占了鹽池。7月間,西方野戰軍又相繼打退了國民黨軍隊的多次反撲和襲擾,鞏固並擴大地占領區,使新老根據地連成一片。7月27日,西方野戰軍主力集結於豫旺地區休整,準備迎接紅二、四方面軍北上。至此西征戰役勝利結束。

戰鬥意義

西征戰役歷時兩個多月,共殲敵7個營,擊潰敵3個團又5個營,俘敵2000餘人,繳槍2000餘支,戰馬500餘匹,占領城鎮10餘座,在陝甘寧三省邊界開闢縱橫200餘公里的新區,為策應紅二、紅四方面軍北上,實現三大主力紅軍會師創造了有利條件,並對抗日民族統一戰線工作的開展起了積極作用。

國民革命戰爭列表

| 汨羅江追擊戰鬥 | 汀泗橋戰鬥 | 賀勝橋之戰 | 武昌戰鬥 | 江西戰役 | 第一次國共內戰 | 涿州戰役 | 蚌埠戰役 | 南昌起義 | 龍潭戰役 | 秋收起義 | 第一次蘭封戰役 | 第二次蘭封戰役 | 黃麻起義 | 廣州起義 | 第一次反進剿 | 第三次反進剿 | 平江起義 | 中東路戰爭 | 百色起義 | 中原大戰 | 長沙戰役 | 紅二軍團南征 | 第一次反圍剿 | 第二次反圍剿 |第三次反圍剿 | 九一八事變 | 東北義勇軍對日作戰 | 江橋抗戰 | 鄂豫皖蘇區第三次反圍剿 | 黃安戰役 | 寧都起義 | 淞滬抗戰 | 東北抗聯游擊戰爭 | 一·二八淞滬空戰 | 商湟戰役 | 贛州戰役 | 蘇家埠戰役 | 漳州戰役 | 潢光戰役 | 川軍二劉大戰 | 紅四方面軍轉移之戰 | 長城抗戰 | 第四次反圍剿 | 川陝蘇區反三路圍攻 | 熱河抗戰 | 岷江戰役 | 第五次反圍剿 | 川陝蘇區反六路圍攻 | 紅六軍團西征 | 長征 | 紅二十五軍長征 | 湘江戰役 | 四渡赤水 | 湘鄂川黔蘇區反圍剿 | 遵義戰役 | 中央軍區九路突圍 | 嘉陵江戰役 | 瀘定橋之戰 | 荊紫關戰鬥 | 臘子口之戰 | 天蘆名雅邛大戰役 | 直羅鎮戰役 | 東征戰役 | 烏蒙山戰役 | 西征戰役 | 山城堡戰役 | 綏遠抗戰 | 百靈廟之戰 |