地理環境

位置境域

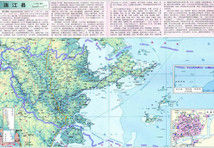

連江縣介於北緯26°07′-26°27′,東經119°17′-120°31′之間東北與東南臨海;極東為東引島,距縣陸地最近點42公里;東南為馬祖列島,距大陸最近點9.25公里;北與西北同羅源縣毗連;西與西南同福州市晉安區緊鄰;南隔閩江與琅岐島相望;極南為壺江島。全縣總面積4280.15平方公里(包括待統一的馬祖列島)。其中陸地東西長67.8公里,南北寬36.5公里,面積1168.13平方公里;海域面積3112.02平方公里。 連江縣

連江縣氣候環境

氣候類型:副熱帶季風氣候,年平均溫:18.6℃。資源

港口資源

連江縣兼得河口港與海港之利,截至2008年,可重點開發利用的有閩江口的粗蘆島河口港和可門深水海港。粗蘆島位於閩江口南岸入海處,可利用岸線6公里,規劃布置第三代貨櫃泊位9個、5萬噸級散雜貨泊位4個,是福州馬尾港向閩江口拓展的理想選擇地。位於羅源灣南岸的可門港, 連江縣

連江縣海洋資源

連江縣擁有得天獨厚的海洋資源,全縣海域面積3112平方公里,大陸海岸線長238公里,大小島嶼82個,水產總量連續多年名列全省第一、縣級全國第二。全縣共有漁業鄉鎮13個,漁業村105個,漁業人口19.13萬人。淺海面積27672公頃(41.5萬畝),灘涂面積約11710公頃(17.5萬畝)。水產資源

連江境內有“三灣(羅源灣、黃岐灣、定海灣)三口(可門口、閩江口、敖江口),海域面積3112平方公里,是陸地面積的2.7倍,海岸線長209公里,20米等深線以內淺海面積100.9萬畝,擁有得天獨厚的水產資源,常見的海產品達150多種,海洋捕撈、養殖和加工業、運輸業蓬勃發展。2009年全縣水產品產量64.0萬噸,水產總量連續二十多年名列福建省第一、中國縣級第二。自2010年6月連江獲“中國鮑魚之鄉”稱號以來,連江鮑魚市場知名度顯著提高,全縣形成“育苗—養殖—加工”的完整產業鏈。截止2012年11月,連江縣註冊登記鮑魚養殖企業110家、註冊資金2.77億元,註冊登記鮑魚養殖個體戶35戶、註冊資金1763萬元。連江全縣鮑魚養殖面積約1.5萬畝,規劃外海鮑魚養殖面積近10萬畝,年產值近20億元,鮑魚產量約占福州市的41%、全省的28%,已成為中國鮑魚養殖第一大縣。

地熱資源

連江縣是個地熱資源十分豐富的縣份,縣內潘渡貴安村和敖江岱雲村都蘊藏著溫泉資源,特別是貴安溫泉日合理開採量可達10000立方米,水溫高達82度,使連江成為福建省第二個溫泉城。據史料記載,早在宋嘉祐二年(1057),連江就已開發利用溫泉。隨著連江經濟發展,基礎設施的不斷改善,地熱資源的利用範圍也越來越廣,價值也備受關注。僑台資源

連江近台鄰馬,黃岐半島與馬祖僅距8000米。馬祖列島歷史上隸屬連江縣管轄,台灣在馬祖島設有“連江縣政府”。兩岸漁民世代在同一海域生產作業,地緣相鄰、血緣相親、習俗相同、文化相通,民間往來日益頻繁。該縣黃岐和琯頭均設有台輪停泊點和對台貿易點,對台小額貿易特別是獨有的“馬祖販”貿易十分活躍。連江還是著名僑鄉,據最新僑情統計,全縣旅居海外的華僑華人、港澳人士共33萬多人,分布在59個國家和地區,全年海外僑匯都在3億美元以上。歷史沿革

清代以前

根據考古發現,連江縣境內可證實的歷史可追溯到新石器時代。春秋戰國時期,連江縣境屬閩越地,秦代屬閩中郡,西漢時期歷屬閩越國、會稽郡、冶縣,東漢時屬東侯官,三國時期屬孫吳建安郡侯官縣,設溫麻船屯,溫麻之名亦自此始。晉太康三年(282年)析侯官縣溫麻船屯地置溫麻縣,屬晉安郡,為福建最早5個縣份之一。隋開皇九年(589年)併入原豐縣,開皇十二年(592年)改名閩縣。唐武德六年(623年)從閩縣析出重置溫麻縣,同年以城域大江前橫,盈盈如束改名連江並沿用至今。天寶元年(742年),縣治從伏沙遷移今址鳳城,“北枕龍漈,南瞰鰲江”,此地因城域形似展翅南飛的鳳凰得名。唐至五代中原大批移民南遷,割據福建的王審知推行鼓勵農桑、輕徭薄賦政策,同時開闢甘棠港,連江縣域經濟得以發展。至宋代,連江進入鼎盛發展時期,推廣種植雙季水稻,農業產量增加,海洋捕撈和養殖業發展,並以產蟶聞名,海運和貿易較發達;教育曾興盛一時,理學家朱熹曾到連江講學,鹹淳元年(1265年)一科考中19名進士,為連江史上之最。元代後常受戰亂影響,逐漸衰退。明永樂八年(1410年)至嘉靖四十五年(1566年),150餘年間,縣境屢受倭寇侵掠。嘉靖四十二年(1563年),邑人陳第配合戚繼光,在馬鼻大破倭寇,倭禍始靖。明代有甘薯、菸葉等外來農作物傳入,因縣內大量種植甘薯,糧食總量增加。明清嬗代之季,兵連禍結,南明隆武政權、鄭氏延平政權與清軍在連江數番交戰,拉鋸爭奪,縣內士民死者無算。此後清廷閩浙總督姚啟聖厲行遷界和海禁,連江沿海居民悉遷內地,田園荒蕪5.7萬畝,漁業、海運皆受較大影響。及至清末,宣統三年九月十九日(1911年11月9日)夜,連江縣光復會成員攻入縣署,知縣周之松繳印出署,清廷在連江的統治結束。

民國時期

民國時期連江縣先後屬福建省東路道和福建省第一行政督察區,其中曾3次為省直轄縣。民國肇始中國即出現軍閥割據,連江初為地方軍閥李厚基勢力範圍,民國13年(1924年)後被北洋軍閥海軍陸戰隊割據。北伐戰爭後,縣境內的軍閥勢力被驅逐,連江縣由南京國民政府管治。四·一二事件後,國共鬥爭漸趨激烈,連江亦為國共內戰的戰場。民國21年(1932年)6月連江出現中國共產黨領導的游擊隊武裝——閩中工農游擊隊第一支隊,進行武裝暴動,建立游擊根據地。隨後連江縣政府建立保衛團指揮部,籌建地方常備武裝,數次配合正規軍,進攻共產黨游擊根據地。民國22年(1933年)福建事變中,連江縣曾劃歸中華共和國閩海省管轄,但只維持了53天。民國24年(1935年),連江縣被南昌行營列為重點剿匪區,全面清查戶口,編組保甲,設區署和聯保,實行“政治清鄉、軍事圍剿”和“移民並村”、“連坐切結”,並在丹陽、透堡等原游擊根據地設“特種教育”,清除中共影響。在抗日戰爭期間,民國30年(1941年)和民國33年(1943年),侵華日軍兩次占領連江縣城,總計達373天,這一期間全縣物資匱乏,糧食緊張,物價飛漲,實行糧食統制、計口授鹽。民國34年(1943年)5月,國民革命軍陸軍第八十師收復連江縣城。抗戰結束後第二次國共內戰旋即爆發。民國38年(1949年),中國人民解放軍渡過長江,進入福建,在淮海戰役後敗退到閩東北地區的中華民國國軍陸軍第七十四軍開始於連江、福州一帶集結防禦,二級上將湯恩伯親臨連江重新部署。8月,解放軍第三十一軍九十三師從古田進入連江境內,8月16日占領連江縣城和琯頭。國軍七十四軍在連江之戰中傷亡、被俘共3000人以上,二一六師少將師長谷允懷被俘,餘部向琅岐和馬祖列島等退卻。

1949年以後

民國38年(1949年)9月13日,中國人民解放軍第31軍93師進駐連江小滄,成立了連江縣人民民主政府,後改名連江縣人民政府。1949年後,連江縣人民政府開始實施大規模的社會改革。私營企業逐步國有化,還進行了多次政治運動。1953年8月17日,彼時由中國國民黨主政的“中華民國政府”在馬祖列島復設連江縣政府,連江縣從此由兩岸分治。雙方長期武力對峙,駐軍均在萬人以上,多次發生武裝衝突,規模不等。1966年5月,文化大革命在連江開始,直到1978年4月。1979年後,連江開始對文革中受迫害的人士進行平反,海峽兩岸關係也逐漸緩和,連江不再作為兩岸軍事鬥爭的最前線,經濟得以較快發展。1988年初,經中國國務院批准連江縣列入經濟開放區。20世紀90年代末開始,連江交通進入大發展時期,迅速構建起包括高速公路、鐵路在內的現代交通網路。以此有力的條件為支撐,通過加大招商引資,近幾年工商業開始呈現加速增長的趨勢。到了2009年5月,中國國務院又公布了支持海峽西岸經濟區的決議,許多人認為這一舉措將進一步推動連江的經濟發展。中華人民共和國成立後,連江縣曾三次(計18年)屬閩侯專區,二次(計16年)屬福安(寧德)專區,1983年7月1日第二次歸屬福州市轄區,為福建省福州市下轄的一個縣。

行政區劃

沿革

西晉太康三年(282年)置溫麻縣時,境域廣闊,從閩江口連江沿海之北一直到閩浙交界,涵蓋連江、寧德(蕉城區)、福安、周寧、壽寧、霞浦、福鼎、柘榮等8個縣(區)以及羅源、政和2個縣的一半區域。 連江縣

連江縣唐武德六年(623年)重置溫麻縣,改名連江縣,同時割原溫麻縣土地設定長溪縣(治所在今霞浦縣),不久長溪縣再併入連江縣,境域與西晉溫麻縣相同。

連江縣自唐代始設5個鄉:寧善、永福、太平、名聞、五賢。統20個裡。宋代,寧善鄉析為西寧善鄉和東寧善鄉;永福鄉析為永福鄉和南永福鄉,共7個鄉,統24里。元代東、西寧善鄉合併為一,南永福鄉改名永福鄉,原永福鄉的崇連江縣德四里至崇德一里依序改為二十九至二十六都,不隸鄉里。全縣共5個鄉(統21里)、4都,此後歷明、清兩朝沿襲未改。

唐長安二年(702年),又割連江縣北4個鄉重置長溪縣,治所在今霞浦縣。

唐大中元年(847年),割連江縣北1個鄉設定羅源場(繼後改永貞鎮、羅源縣)。北宋元豐四年(1081年),又割連江縣招賢里5個圖給羅源縣。至此,連江縣境域基本穩定。據南宋淳熙《三山志》記載,連江為望縣,在福州府東北90里(市里,下同)。東西寬95里,南北長115里。東至海20里,西至懷安縣界40里,南至閩縣界25里,北至羅源縣界45里。東南至海35里,西南至閩縣界25里,東北至羅源縣界120里,西北至懷安縣界90里。

1936年12月,東引島劃屬連江縣。1937年2月,琯頭以西的新道、拱嶼、塘頭、竹岐、陽岐、山兜、塘邊、溪邊等8個鄉及川石島、壺江島兩島從閩侯縣劃歸連江縣。1941年2月,連江縣第二區赤石北部之巽(嶼)北(山)鄉劃屬羅源縣。1956年5月,羅源縣上杭鄉的漈頭村劃屬連江縣丹陽區文朱鄉。其間琅岐島曾於1956年6-10月、1970年7月-1975年12月劃屬連江縣,後劃屬福州郊區。從此連江縣境域穩定不變。

行政區劃

至2005年底,全縣除馬祖列島(馬祖鄉)尚待統一外,共設22個鄉鎮(16鎮、6鄉)、269個村(居)民委員會。鄉鎮分別為:16個鎮:鳳城鎮、敖江鎮、東湖鎮、浦口鎮、東岱鎮、曉澳鎮、琯頭鎮、丹陽鎮、長龍鎮、透堡鎮、馬鼻鎮、官坂鎮、坑園鎮、筱埕鎮、黃岐鎮、苔菉鎮;

7個鄉:江南鄉、潘渡鄉、小滄畲族鄉、蓼沿鄉、下宮鄉、安凱鄉、馬祖鄉(待統一)。

人口

連江是福建省著名的僑鄉。祖籍連江的海外華僑華人、港澳人士計332157人。其中海外華僑74889人,華人138811人,出國人員94281人,香港居民18302人,澳門居民5874人,分布在美國、日本、澳大利亞、英國、加拿大、德國、紐西蘭、法國、新加坡等59個國家和地區。連江人有著很長的移民史,《連江縣誌》記載在宋代就有連江人往返於中國與印尼之間。明崇禎十七年(1644年),城郊白沙村黃姓家族有人到日本經商,歷數十載,卒後葬於長崎崇福寺後山唐人墓地。據日本學者宮田安實地考察,該墓地其中有一方為連江人。二十世紀90年代,日本鹿兒島市白沙黃氏後裔江夏利成(“江夏”為黃姓郡望)等到白沙黃氏宗祠舉行祭祖儀式。到清朝末年,有西方人誘拐福州人前往東南亞、非洲(如留尼旺島)、美國、墨西哥等地,稱為“契約華工”,因待遇惡劣,當時很多福州人反感的稱之為“賣豬仔”。據統計自清鹹豐至民國初,連江屬“契約華工”出國的華僑約110人。1980年代以後,移民國外的連江人大幅增加,他們以鄉鎮農民階層為主,其中大量人通過各種方式進入並滯留於美國等已開發國家,屬於非法移民,根據媒體報導,包括原籍連江人士在內的很多非法移民在所居住國生活較為艱難,處於社會低層,通過各種方法尋求身份合法化。也有許多人通過既有的親屬關係移民,這些新移民在美國大多聚居於紐約。20世紀末以來,福州沿海縣市非法移民現象引起中國警方重視,連江縣有5個鄉鎮的7個村被列為非法移民整治區,當地居民護照申領難度加大。與此同時,非法移民現象使得連江居民前往歐美等已開發國家時申請簽證較困難。

交通

連江交通便捷,104國道、201省道和溫福鐵路貫穿全境,瀋海高速公路和福州繞城高速公路在縣內設有多個互通口,以港口、鐵路、高速公路、快速幹道為主體的快捷、高效、安全的綜合交通體系正在成形。到福州國際機場僅40多分鐘車程,距馬尾港29公里、可門港25公里,距長江三角洲5個小時車程,距珠江三角洲7個小時車程。港口

連江海岸線長,島嶼海灣多,因此港口眾多。宋元時期,定海灣就是境內出口的口岸,到清朝乾隆、嘉慶年間,琯頭已成為重要商港。有1個國家級漁港(黃岐漁港)、2個二級漁港、9個三級漁港、10多個天然漁港;擁有華電可門火電廠5萬噸煤碼頭和1萬噸重件碼頭、官頭3000噸對台貿易碼頭、官頭3000噸油庫碼頭、黃岐1000噸對台貿易碼頭等。

該縣水上運輸業歷史悠久,特別是海洋運輸業得到蓬勃發展,海運企業已從內河闖出大海,從木帆船、機帆船向鋼質巨輪發展,從國內延伸至國外。共有海上運輸企業11家,從業人員2000多名,沿海運輸船舶158艘、總噸位約93萬噸(本縣註冊約38萬噸),年海運貨運量達1200萬噸。其中,福建冠海海運有限公司是福建省最大的海上運輸企業,固定資產10多億元,擁有好望角型、巴拿馬型、靈便型散裝船以及支線貨櫃船等在內的各類船舶16艘,總載重噸位76萬多噸,在中國航運業企業總運力規模和自有船隊規模排名第八位,已成為全國知名的從事國際、國內沿海、港澳台航線運輸的專業化航運企業。

連江縣海運業經營航線主要為:中國國內沿海及長江中下游、珠江水系普通貨物成品油、化學品運輸;國內沿海貨櫃班輪運輸;港澳航線。

經濟

概況

連江縣歷史上是農業經濟縣份,以種植業、養殖業和捕撈業為主的第一產業,在國民生產總值中占主導地位,基本上是單一農業經濟。1949年,國內生產總值中第一產業占85.1%,第二產業占4%,第三產業占10.9%。直到1995年,工業比重總產值方才首次超過農業總產值。1980年代起,連江經濟進入了較快發展時期,但歷來工業基礎薄弱,只在1998年至2003年,連續6年以第十名身份進入福建經濟實力十強縣,經濟發展水平很快被福建其他縣市超過。2009年,全縣生產總值157.75億元,比上年增長14.4%,人均GDP為28682元。工業總產值155.19億元,增長27.1%;農林牧漁業總產值98.64億元,增長5.6%;進出口總額3.43億美元,增長12.2%;據官方資料,2009年城鎮新增就業人數3002人;城鎮登記失業率為1.8%。1985年後連江水產業發展為連江的傳統支柱產業,比重直線上升,成為福建水產大縣。2008年,水產品產量62萬噸,漁業總產值178億元,以上兩項連續25年在福建省縣級城市中位列第一,在中國縣級城市中目前處於第二位。連江水產業還擁有一定的地域特色和知名度,在2010年“定海灣丁香魚”通過認證成為中國地理標誌產品。

由於大量居民移民海外,連江的僑匯和民間金融業非常繁榮,每年有大量僑匯僑資等的注入,2006年透過中國銀行和其它金融機構從美國匯往連江的匯款有4億2000萬美元,在福建省縣級城市中僅次於長樂。

旅遊業在連江縣亦列為支柱產業來發展,其著力開發的旅遊資源主要在於自然地理條件帶來的地熱溫泉資源,連江已先後獲評“中國溫泉之鄉”和“中國十大溫泉休閒基地”等,已開發的主要有貴安溫泉旅遊度假區。

連江商人開辦的休閒娛樂場所聞名中國,這些場所習慣上稱“點”,以家族、親友為單位相互參股投資,並由一個人掌管經營。多項投資、相互參股是連江商人開辦休閒娛樂場所的一個重要特點。在相當長的時間內,做“點”是開網咖的代名詞,中國各地電玩和網咖行業經營者多是來自連江。據媒體報導,2010年僅上海一地連江人開設的網咖就達到1700家之多。21世紀以來,隨著網咖行業獲利下滑,連江商人開始以網咖業確定的“點”為駐點,逐漸將投資方向轉向舞廳、溜冰場、快捷酒店、桑拿、KTV。

建築業

連江縣有建築施工總承包企業16家,其中總承包企業一級1家、二級9家、三級5家,二級專業承包企業1家。全縣從事建築業人數達6萬多人,建築界能人輩出,建築業年產值已超過30億元,是福建省“建築之鄉”。經過改革開放二十多年的發展,連江各種優勢逐漸得以發揮,工業經濟快速發展,港口開發紮實推進,經濟發展水平不斷提升,經濟社會取得了長足的發展。1999年至今,多次榮獲“全省經濟綜合實力十強縣”、“全省經濟發展十佳縣”稱號,並先後躋身全國體育先進縣、全國文化先進縣行列。特別是2008年-2010年,該縣緊緊抓住建設海峽西岸經濟區的有利契機,主動融入省市發展大局,搶抓機遇,加快發展,大力實施“工業興縣、港口強縣”戰略,努力建設海峽西岸新興港口城市。

社會

城市建設

新中國成立後,國家、集體、個人在縣城建造大量房屋和更新城市基礎設施,尤其1984年以來,在縣城總體規劃的指導下,進入了建房高峰期,用地更加合理,布局更加科學。隨著該縣經濟社會持續較快發展,綜合實力不斷增強,基礎設施日臻完善,城鄉面貌大為改觀,人民民眾得到更多實惠。連江對外聯接通過增至5條,一步跨入“高鐵時代”,成為福州市規劃的大都市區的組成部分。縣城建成區面積從2000年的5.8平方公里擴展到2010年的13平方公里,規劃區面積已達27平方公里,縣城公園面積從2000年5000平方米擴大到2010年的12萬平方米。 連江縣

連江縣十一五期間,努力構建一個有活力、生態型、有濱江山水特色的宜居城市。堅持“向東向南沿江發展”的城市發展戰略,進一步加強城市規劃、建設與管理,完善城市的縣域服務中心功能,中心城市形象明顯改觀,城市構架有效拉開,城市功能進一步完善,完成了新一輪城市總體規劃修編。人民廣場、江濱公園、玉泉山公園、“五大中心”、連江火車站及站前廣場投入使用,馬祖路、文筆東路、金安路等新區路網基本完工。健全完善、園林景觀、水體管網、亮綠工程等市政設施設施,以路網的不斷延伸拉開城市框架,改善公共服務水平,不斷健全提升城市品位。

十二五期間,將進一步加快縣域中心城區建設。對接福州城市總體規劃,加強縣域中心城區規劃,科學整合鳳城、敖江、江南資源,有序推進向浦口、東岱拓展,完善城市發展、基礎設施、產業布局等各類發展規劃,提升城市產業水平、人口承載能力和輻射能力,增強對區域經濟社會發展的帶動作用。加強中心城區管理,按照“新區開發、老城提升、整體推進”思路和“統一規劃、合理布局、因地制宜、綜合開發、配套建設”原則,推動城區向東向南沿江發展,加快建設一批城市主幹路網,紮實推進丹鳳東西路、文筆路、北江濱東西路、南敖江路、朝暉路、南江濱路、敖江路四期、連江火車站、琯頭江濱大道等路網建設,做好104國道的過境道改造工程的前期工作,拓展城市發展框架。健全完善市政設施、園林景觀、亮綠工程等配套設施,提升城市品位。

教育事業

連江縣有一級達標校兩所(連江一中、連江尚德中學)、二級達標校一所(連江黃如論中學)。城鄉建設

連江建築業歷史悠久,工藝精湛,從現存古建築中,仍展示其藝術造詣。如唐大中六年(852年)在丹陽東平建的寶林寺,雖歷經滄桑,大殿已毀,但遺留下來的石構遺物,尚可窺見當時殿宇的規模和工藝。明萬曆十六年(1588年)在城郊斗門山建造的含光塔,是全國僅存紅磚結構的兩座之一,對研究古建築很有價值。城區殘存的廈王里、下山堂等10餘座木結構三進大厝,均建於明清,雖經部分修葺改建,但院落式布局與傳統柱樑的拼裝工藝,至今仍為建築界所矚目。但解放前建築從業人數不多,工興則聚,工竣則散,發展緩慢。1956年合作化後才組織起來,又因連江地處海防前沿,建設項目少,發展受到制約。改革開放後,城鄉建設以空前的速度發展,面貌發生巨大變化。建築業和建材業進入新的發展時期,從分散小型的建築隊,發展到具有競爭能力的建築企業,從手工操作,發展到半機械化、機械化施工,從建築單純木構住房,發展到難度較大的高層建築和高級裝修,從縣內施工,進入大中城市。同時通過完善體制和狠抓質量管理等一系列措施,建築業產值明顯上升。1990年全縣建築業總產值為11171萬元,占社會總產值的7.64%,成為縣內支柱產業之一。文化藝術

民俗風情

連江的風俗人情淳厚樸素,獨具特色。傳承文明的節日習俗、地域濃郁的生活習俗、源遠流長的生產習俗、獨具色彩的人生習俗以及會聚人文底蘊的交際習俗,共同構成了連江風俗人情的基本內容【主食】

該縣主食以稻米、甘薯為主,雜以麥和豆類。沿海地區以甘薯為主,雜以米、麥、豆類,多數早餐稀粥,午、晚餐乾飯。農忙時三餐均為乾飯,午前午後各加點心一餐。沿海漁民漁汛季節,愛吃糯米乾飯或大米、地瓜稀飯,飲家釀酒。副食品主要是:各類蔬菜、豆製品、肉類、蛋品和海產品。佐料有花生油、茶油、菜油、豬油、醬、魚露(蝦油)、糖、醋、酒、鹽等。新中國成立前,一般居民一日三餐粗飯淡菜已很滿足,逢年過節或喜慶之事,才宰雞殺鴨做幾道菜餚。新中國成立後,隨著生活水平不斷提高,主食以大米為主,雜以麵粉和複製品。改革開放後,城鄉居民收入日益增加,飲食結構發生很大變化,肉類、蛋品、水產品、奶品逐漸增多,糧食用量逐漸減少。富裕之家開始講究三餐營養搭配。

【風味小吃】

連江縣風味小吃豐富多彩。主要有魚丸、扁肉(餛飩)、肉燕、肉麵、拌麵、牛雜、滷味、油餅、馬蛋、蠣餅、鍋邊糊、炸芋糅、春卷、煎包等上百種。連江魚丸、魚面,歷來名聞遐邇,享譽海內外。魚丸以新鮮魚剁碎拌薯粉為殼,以瘦肉等為餡,捏成桌球大小丸狀,富有彈性,香脆可口,暢銷福州及各縣。20世紀80年代後在上海成為搶手貨,風靡外灘。魚面,以新鮮魚剁碎攪拌薯粉手工製作而成,鬆軟香脆,是酒席宴會常用佳肴。20世紀80年代後,流行藥膳小吃,在禽畜肉類或魚類中加枸杞、當歸和桂圓等補品或中藥燉煮。

【嗜好】

連江縣民眾歷來喜歡飲茶,當地產的綠茶以清明、清明前採摘的“清明茶”、“明前茶”尤受歡迎。20世紀70年代初,開始飲用可樂、果汁等飲料。20世紀80年代後咖啡成為待客上等飲料,並時尚礦泉水,但茶仍為主要飲料,中、老年人尤喜飲茶。

縣內百姓喜飲家釀酒,以橘米黃酒為主,沿海夏天多飲地瓜燒制的白酒。20世紀80年代後啤酒消費呈逐年上升勢頭,飲酒習慣有所改變。

【服式】

清及清前,漢族男裝多上為對襟衣,下為扭襠褲;女裝上為偏襟衣,下為扭檔褲;殷富商紳及教師才有穿長衫、馬褂。衣褲布料多系手織棉布和薴布,色調單一,藍、黑為主;少數人用絲、綢、緞等縫製。畲族服裝獨具特色,男服與漢族基本相似。只在衣襟和袖口飾以鑲邊;女上身著鳳凰裝,襟、袖都用五色花線鑲邊,腰束紅藍相間帶穗的絲織彩帶,肚前圍四方繡花鑲邊圍身裙;下身穿短褲,腿裹紅布條。

民國時期,城鎮開始流行中山裝、學生裝和女旗袍。布料有卡其、斜紋、府綢、香紋紗、陰丹士林、廠布、呢絨、嗶吱類;少數人開始用羊毛線編織衣褲。

1949年至20世紀60年代初期,除傳統款式外,新添有:列寧裝、工作服、捷克衫、棉衣等。“文化大革命”期間,青年男女流行草綠色、黃色、灰色的軍式便裝和軍大衣。20世紀80年代起,人們注重服裝的質料、色調、款式和名牌,男女服裝不斷變化,色調鮮明多樣,有西裝、運動服、皮衣、風雪衣、外套、蝙蝠衫、牛仔衣、羊毛衫、兔毛衫、夾克衫、呢大衣和新式旗袍等。褲式有:喇叭褲、直筒褲、西褲、健美褲等。裙式有;百褶裙、三角裙、背帶裙、背心裙、牛仔裙、超短裙等,連衣裙曾風行80年代中期。各種服裝用料有:晴綸、毛料、人造絲綢、人造革和真絲、皮革等。

【鞋式】

清末,男子穿圓口布鞋,農村普遍穿木屐,夏夜走路響聲清脆。女子穿圓口繡花牲,老婦穿小腳尖頭繡花鞋,平時農婦多穿草屐。民國初期廢除女子纏足,年輕的女子不再穿繡花鞋。男子開始時尚綁帶球鞋、雨鞋,少數富家男子穿皮鞋。新中國成立後,鞋類款式隨生活水平提高逐漸變化,有球鞋、雨鞋、解放鞋、鬆緊帶鞋、皮鞋、塑膠涼鞋、各式仿皮鞋等。20世紀80年代始流行旅遊鞋、登山鞋,但最普遍的還是皮鞋和塑膠涼鞋。農民下地勞動開始穿長筒雨鞋。

【髮型】

清代,漢族男子前額剃光,後腦勺留長辮,盤頭而束,戴碗帽。未婚女子齊眉梳單長辮;已婚女子梳髻。清末,境內革命黨人已先剪辮,至民國時男子普遍剪辮。男式髮型多“海軍式”,戴呢帽。子髮式有齊腰雙長辮、羊角辮。畲族女子髮式別具風格:未婚結髮辮,已婚梳鳳凰冠(螺式盤龍髻),發束絨線(年老扎藍線、年輕扎紅線)。新中國成立初,漢族中青年男子理“一片倒”和“三七開”髮型。流行戴解放帽或工程帽,老人剪平頂髮型。戴風帽、猴帽、棉帽。老年婦女皆梳髻戴黑絨帽。兒童戴風帽。20世紀80年代男子多理分頭和平頭,青壯年女子多為齊耳短髮,有的燙髮,少數青年男女講究梳理港式、廣式髮型。

【首飾】

新中國成立前,女子梳髻時尚插銀簪、銀剔、銀花、銀耳扒,手戴銀鐲、銀戒指,耳戴銀耳環。富家女子戴金環、金戒指及珍珠、瑪瑙玉鐲、翠玉等首飾。畲族婦女喜插銀釵、別銀針,未婚女子戴耳環,已婚女掛耳墜。50~70年代,漢族女子已不時興戴首飾。20世紀80年代後。女子戴首飾又開始普遍,也有男子佩戴飾品。

【行旅】

清代以前,連江縣水路交通以乘木帆船、舢板為主。民國時閩江、敖江已有機動輪船。陸路靠步行。少數人坐轎或坐篼。新中國成立後,隨著交通事業的發展,短途仍靠步行,中長途多以腳踏車、汽車、機帆船、輪船代步。20世紀70年代。腳踏車十分普及,城鄉男女上下班及下田勞動、送肥料、點心等均騎腳踏車。20世紀80年代中期機車成為代步工具日漸風行。後期人力三輪車充塞縣城,既載人又送貨,直抵家門。出遠門旅行則有汽車抵福州或馬尾,然後再乘汽車、火車、輪船、飛機到各地,十分方便。

地名文化

“連江”(福州話平話字:Lièng-gŏng-gâing;國際音標:[lieŋ53kouŋ5kaiŋ242])縣名來自連江縣南部的河流連江,屬於因水得名。江或不存。《元和郡縣誌》卷29福州連江縣;“晉分置溫麻縣,武德六年移於連江之北,改為連江縣。”《寰宇通志》卷45福州府《山川》:連江“在連江縣治南,東流入海。縣名連江以此”。文化遺址

連江的先民從外地遷移到連江這塊鍾靈毓秀的沃土上,世世代代繁衍生息。他們選擇敖江流域和丹陽、蓼沿、東岱、透堡等地的江河兩岸土地肥沃的地方群居棲息。那個時期,人類已經進入母系或父系的氏族社會,開始磨製石器、製作石鏃,製造弓箭,燒制粗糙的陶製器皿。從全縣文化遺址大普查來看,已發現古人類使用過的石刀、石斧、石錛(古代人用石片磨製成的耕作器具)、石鏃(古代人用石片磨製成的箭矢,即箭的前端部分)、石環以及印有方格紋、席紋、幾何紋、籃紋的陶器和化石標本380多件,經福建省文物部門專家分類鑑定,確認是新石器晚期和青銅器時代的文化遺址。這些文化遺址主要分布敖江、丹陽、蓼沿、潘渡、東岱、透堡等6個鄉鎮沿江、溪兩岸30個村莊的荒山、嶺地。其中東岱鎮的雲居山文化遺址面積最廣,分布範圍約10萬平方米,是連江先民最多的聚居地。

古代窯址

窯址,是製作陶、瓷器皿的生產場地。連江早在南朝至宋代就開始發展陶瓷生產,至今已有1600多年的歷史,在宋、元、明、清時代就已馳名中外,是福建省四大窯系之一。連江生產的陶瓷遠銷東南亞十幾個國家,澳大利亞國家博物館還珍藏連江浦口龍窯生產的青瓷、白瓷和黑釉精品。全縣各地較出名的有江南鄉的魁岐、己古窯址,官坂的塘里窯址,長龍鎮的真茹窯址,透堡鎮的館讀窯址和浦口鎮的浦口窯址。規模比較大的為魁岐村南山窯址,分布五個山丘,範圍4000多平方米,陶瓷場地堆積層厚度達3米。從該窯址採集到的瓷器有碗、碟、盞、瓶、罐等生活器皿以及支圈、匣缽、墊座等窯具。陶瓷紋飾有印花紋、凹弦紋、篾紋以及卷草花卉等形狀。釉色有青黃、青綠兩種,經鑑定為南宋至元代時期窯址。

浦口窯址,以龍窯(龍窯:磚砌窯灶,窯長3050米不等,窯首設灶口,窯尾設煙囪,窯中疊放坯具,形似長蛇,古名龍窯。)為主,共有36個窯,號稱"三十六"龍窯而聞名,分布浦口鎮公路兩側十幾個山丘和現中學所在地,範圍1平方多公里,是連江古代瓷器生產窯數最多、規模最大、花色品種最多樣的窯址。生產的陶瓷有黑釉、灰白、青花等,兼以生產彩色瓷,工藝、風格獨特,花色品種不斷更新,器皿製作形式多樣化,除碗、杯、碟、盞外,還生產工藝要求較高的長頸瓶、圓唇撤口瓶、鼓腹瓶等數十種花瓶產品,窯窯各具一格。經鑑定為南宋至明代時期的古窯址。浦口窯址和魁岐窯址,同列為縣級文物保護單位。

中國和澳大利亞專家在定海灣聯合進行水下考古,挖掘出土數千件陶瓷器,澳專家還實地考察了浦口龍窯,經分析、考證大部分是浦口龍窯生產的。

古沉船遺址

連江縣

連江縣從閩江口至黃岐灣海域,古稱甘棠港,是古今中外舟楫通航的主要航道,但由於古代沒有航標設定,加上這裡海域暗礁密布,船隻夜航,經常觸礁沉沒。

據文物管理部門考察,先後在黃岐鎮長沙村西南方1200米海域、筱埕鎮蛤沙村東南方3500米海域和定海村250米海域發現11處古沉船遺址。從沉船點相繼發掘陶瓷製品碗、壺、缽、杯、罐,端硯,鐵炮,銅銃等水下文物3000多件,經鑑定系宋、元、明、清時期的沉船遺址。

1990年3月,澳大利亞阿德萊德大學東南亞陶瓷研究中心研究員柯萊德·克拉克和西澳大利亞海洋博物館考古部主任吉米·格林、技術員羅伯特·理察,會同中國歷史博物館館長俞偉超、研究員張威以及國家文物局文物處考古人員,在福建省博物館、福州市博物館和連江縣文化局的配合下,帶領中國第一代水下考古班學員11人,進駐該縣筱埕鎮定海村,對周圍300米海域進行為時三個月的水下考古,摸清了該海域9處古代沉船遺址,從海底挖掘出陶瓷器皿等文物2000多件,以及許多沉船的殘板,並拍攝了海底沉船分布地點和海底文物的錄像,測繪沉船點與文物分布地形圖,對沉船位置進行了定標、定點,成功地完成了定海水下考古任務。中澳雙方聯合撰寫了連江縣定海水下考古學術論文,當年11月在《世界考古學報》上發表。

1975年還在敖江大王宮出土了"獨木舟",現珍藏於福建省博物館。

出土文物

連江文物蘊藏量豐富。20世紀50至60年代開始徵集和發掘部分文物。70年代後開始有組織地進行徵集和發掘工作,至2005年連江博物館珍藏文物達4000多件,其中國家二、三級文物達2000多件,位列福州市五區八縣之首位。文物品種有石器、陶器、瓷器、金屬器、玉器、木雕、石刻、文具、貨幣、布帛、磚瓦、族譜、拓片等類別。大部分文物是從民間、寺廟、古墓葬、建築工地、水下沉船遺址等徵集或挖掘而來。

1993年3月鳳城鎮玉山挖掘1座宋代古墓,出土鐵牛、石硯、石俑等文物97件。1997年6月縣文物部門配合北京故宮博物院古陶瓷專家馮銘生對浦口宋代古陶瓷窯址進行考察、鑑定,採集100多件古陶瓷標本。1981年5月鳳城北門民眾建房挖基時發現清道光二十年(1840年)連江鑄造鐵炮2尊。同年8月,東湖鎮東塘村在荒廢已久的何姓花園裡挖掘出一壇古錢幣,重達150公斤,其中有30多件宋代古錢幣,系珍貴文物。1987年定海國小少先隊員,先後捐獻出宋至清代陶瓷文物800多件,學校設立文物展覽室,作為學生愛國主義教育基地。1988年縣文化館配合福州市文管會,在筱埕鎮大埕口村發掘晉代古墓葬3座,徵集出土文物21件,其中陶瓷"雞首壺"屬罕見的文物珍品。

1990年在定海村徵集“國姓府”(即明朝皇帝賜鄭成功朱姓,故鄭成功以“國姓”為標誌,如“國姓府”、“國姓船”、“國姓壺”等等。)銅銃1件,經鑑定系民族英雄鄭成功水師船所使用的小型火炮。珍藏在連江縣博物館,其複製品在廈門市鄭成功紀念館展出。

古代建築

古塔和古橋是連江標誌性建築。古塔:古塔主要有唐代天王寺瑞光塔、元代雲居寺普光塔和明代斗門寺含光塔。

古橋:連江水陸交通便利,境內多河流,3公里以上溪流多達73條。據縣誌記載,連江有古橋149座,後隨歷史變遷,或毀於水火,或毀於戰亂,或為現代公路橋所替代。倖存下來的46座古橋中,建於宋代的有8座,元代的有2座,明代的有6座,清代的有19座,年代失考的有12座。較為有名的有縣城的通濟橋、蓼沿的朱公橋以及官坂的塘邊橋。

旅遊

概況

連江濱海,境內山巒疊翠,蜿蜒逶迤於閩江、敖江兩水之間;海岸風光旖旎,星羅棋布的島礁如串珠般鑲嵌在萬頃碧波之中,海天一色,相映生輝。海侵海蝕地貌構成的奇峰、怪岩、幽洞100多處。閩江口北岸百洞山(又稱青芝山)為閩海五大名山之一,奇岩怪洞,千姿百態,為省級名勝風景區。前國民政府主席林森曾蜇居於此,自號“青芝老人”,建有藏骨塔、嘯余廬別墅等,為省級文物保護單位。由於歷史文化積澱,有眾多古蹟和人文景觀錯落點綴于山水之間。縣境已發現新石器、青銅器遺址、古沉船遺址、古陶瓷窯址、古城堡、古炮台、古建築等百餘處。南朝至清代古剎150多座,名人摩崖題刻二百餘幅,歷史文物館藏近2000件。連江風光旖旎,古蹟繁多。有青芝山、覆釜山、寶華山,還有文筆春煙、玉山聽泉、雲居觀日、長門古炮台、五虎礁、粗蘆島、黃岐半島、定海灣古城堡、烽火台、古沉船遺址、黃岐灣望鄉亭、龜蛙接吻、盤蛇吞蛙。馬祖列島的牛角崢嶸、獅嶺遠眺、山壠映月等十大景觀。

境內山、海、島、江等資源兼俱。截至2007年,全縣擁有7處省級重點文物保護單位,閩江口“五虎守門”和“雙龜鎖口”、定海灣古沉船遺址、含光塔、長門古炮台以及林森藏骨塔等名勝古蹟名聞遐邇,黃岐半島戰備時期遺留下了眾多軍事設施,青芝百洞山是省級著名風景名勝區。已開闢閩江口風景名勝、貴安溫泉生態游、黃岐半島濱海戰地風光旅遊等三條旅遊線。

貴安溫泉旅遊開發區正在積極建設,依託福建省唯一的溫泉高爾夫球場和西溪森林公園,建設融保健、娛樂、休閒、旅遊、商務為一體的海峽西岸園林式溫泉度假區,打造出福建省旅遊業發展的一個新的高端品牌。

名

勝古蹟

摩崖碑刻連江山多,石多。一些著名的風景區,如青芝山、寶華山、雲居山以及山區海島那些裸露的奇岩怪石,留下了許多珍貴的摩崖題刻。據舊版《連江縣誌》記載自宋代至清代題刻就有51幅,未記載的明代至清代以及琯頭青芝山景區題刻近20幅。2010年全縣發現的摩崖題刻已超出140幅。

名山古剎

連江縣

連江縣該縣有名山16座,古剎148座,千姿萬態,各有千秋。有的藏於深山,有的隱於翠谷,有的巧構於危岩之畔,有的屹立於奇峰之巔,有的與岩洞相通。古剎因名山而增姿,名山因古剎而煥彩;古剎因名山而益神,名山因古剎而添奇。

敖江

敖江,為福建省獨流入海的第六大河流,幹流全長137公里,其中連江境內流程63公里,自小滄流經縣城,到東岱注入東海。沿岸層巒疊嶂,名勝古蹟眾多。尤其“敖江十二景”,自古盛傳不衰,並留下不少歷代名人題詠墨寶,有的景觀已隨地貌和人文演變而變遷。

閩江口

素有福建門戶之稱的閩江口,沿線兩岸山峰連綿,山勢奇絕,重巒疊嶂,各顯其姿。沿江可以飽覽長門要塞古炮台遺址、雙龜鎖口、川石島、壺江島、五虎守門等諸多自然景觀和人文景觀。

黃岐半島

黃岐半島,有著著名的定海灣和黃岐灣。由於面對馬祖列島,地理位置獨特。明代中國建12座城堡,黃岐半島占7座。這裡不僅是天然漁場,還是“海上絲綢之路”的重要港口,也是軍事要地。並與羅源縣鑒江半島合抱羅源灣。

馬祖列島

馬祖列島是該縣最大的島嶼,由高登、北竿、南竿等28個大小島嶼組成,以最大島嶼馬祖得名。在該縣東部海域中,與黃岐半島遙遙相望,從東北向西南略呈斜形。

著名人物

唐代連江第一個進士張瑩,是一個有名的詩人,官至禮部尚書。宋代連江考中進士的有293人,最多一科19人(鹹淳元年,1265年),文教之盛,可見一斑。僅李氏一族就曾出三個尚書(李彌大、李韶、李鈺)。還有著名愛國詩人李彌遜、鄭思肖等著作頗豐,影響甚大。明代有兵部尚書吳文華、榜眼趙恢、古音韻家陳第、工部侍郎董應舉亦都名重一時。清末,連江是辛亥革命活動的據點之一,吳適等一批革命黨人回響孫中山號召,率領20多名志士赴廣州參加"三二九"起義,黃花崗七十二烈士中連江人占九名,故有“粵有花縣,閩有連江”之褒稱。在中共領導的土地革命中,連江是閩東策源地之一,先後組建工農紅軍二個團,全縣一半以上鄉村建立蘇維埃政權,實行土地改革,為革命而壯烈犧牲的有楊而菖、林孝吉等700多名烈士。抗日戰爭時期連江兩度淪陷,全縣出征抗戰的有7000多男兒,為中華民族的自由解放作出巨大犧牲。解放戰爭時期,連江相繼有6支中共領導的游擊隊為配合人民解放軍解放連江和福州作出重大貢獻。新中國成立後,共培育出各類高級專業人才和副處級以上幹部800多人。福建省縣級以上行政區劃

| 地級市 | 市轄區、縣級市、縣 |

| 福州市 | 鼓樓區 | 台江區 | 倉山區 | 馬尾區 | 晉安區 | 福清市 | 長樂市 | 閩侯縣 | 閩清縣 | 永泰縣 | 連江縣 | 羅源縣 | 平潭縣 |

| 廈門市 | 思明區 | 海滄區 | 湖裡區 | 集美區 | 同安區 | 翔安區 |

| 莆田市 | 城廂區 | 涵江區 | 荔城區 | 秀嶼區 | 仙遊縣 |

| 三明市 | 梅列區 | 三元區 | 永安市 | 明溪縣 | 將樂縣 | 大田縣 | 寧化縣 | 建寧縣 | 沙縣 | 尤溪縣 | 清流縣 | 泰寧縣 |

| 泉州市 | 鯉城區 | 豐澤區 | 洛江區 | 泉港區 | 石獅市 | 晉江市 |南安市 | 惠安縣 | 永春縣 | 安溪縣 | 德化縣 | 金門縣 |

| 漳州市 | 薌城區 | 龍文區 | 龍海市 | 平和縣 | 南靖縣 | 詔安縣 | 漳浦縣 | 華安縣 | 東山縣 | 長泰縣 | 雲霄縣 |

| 南平市 | 延平區 | 建甌市 | 邵武市 | 武夷山市 | 建陽市 | 松谿縣 | 光澤縣 | 順昌縣 | 浦城縣 |政和縣 |

| 龍巖市 | 新羅區 | 漳平市 | 長汀縣 | 武平縣 | 上杭縣 | 永定縣 | 連城縣 |

| 寧德市 | 蕉城區 | 福安市 | 福鼎市 | 壽寧縣 | 霞浦縣 | 柘榮縣 | 屏南縣 | 古田縣 | 周寧縣 |