體徵

暴發性肝衰竭

暴發性肝衰竭2.肝功能衰竭的表現黃疸在短期內迅速加深,同時伴有血清轉氨酶明顯升高及凝血酶原時間明顯延長及活動度顯著下降;在病程的早期可有低熱,如低熱持續不退提示有內毒素血症或持續性肝細胞壞死;全身情況極差,如食慾極差、極度乏力、煩躁不安等;出現頑固性的呃逆、噁心、嘔吐及明顯的腹脹;有明顯的出血傾向,可出現皮下淤點、淤斑,往往在注射部位更為明顯,可有齒齦滲血、鼻出血,嚴重者有上消化道出血;腹水迅速出現,一般病程超過2周者多有腹水及低白蛋白血症;體檢肝臟進行性縮小;可出現肝臭;出現肝性腦病的表現,如性格改變,晝夜節律顛倒、言語重複、過度興奮、行為怪癖、隨地便尿等,嚴重者有意識障礙;其他神經精神異常如肌張力增高、錐體束征陽性、髕和(或)踝陣攣、定向力及計算力障礙;還可有心動過速及低血壓。併發症的表現暴發性肝衰竭的症狀體徵因其併發症的多樣性而呈現其多變性。

病因

暴發性肝衰竭

暴發性肝衰竭1.感染性病毒感染,尤其是病毒性肝炎是我國暴發性肝衰竭最常見的原因,其他病毒也偶有發現。

(1)肝炎病毒:目前發現的肝炎病毒有7種,依次分別為A型肝炎病毒(hepatitisAvirus,HAV)、B型肝炎病毒(hepatitisBvirus,HBV)、C型肝炎病毒(hepatitisCvirus,HCV)、丁型肝炎病毒(hepatitisDvirus,HDV)、戊型肝炎病毒(hepatitisEvirus,HEV)、庚型肝炎病毒(hepatitisGvirus,HGV亦稱為GBV-C)和TTV(TT為在其體內首次發現該病毒的患者姓名的縮寫)。單純HAV感染很少引起暴發性肝衰竭,其危險性約為0.01%~0.1%,1988年我國上海A型肝炎流行,共發病30餘萬人,死於單純HAV感染者僅25例。但A型肝炎合併其他慢性肝炎時發生暴發性肝衰竭的危險性明顯增加,尤其是合併慢性活動性B型肝炎、慢性C型肝炎或肝硬化,但HBsAg攜帶者合併A型肝炎則預後良好。單獨HBV感染或HDV同時感染是發生暴發性肝衰竭的主要原因。當HBV前C區第1896位發生G→A點突變時,使原來為色氨酸的密碼tgg變為終止密碼TAG,導致前C蛋白的合成中斷,HBeAg轉為陰性,此突變株可引起HBeAg陰性的暴發性B型肝炎,HBeAg陽性的暴發性B型肝炎則是由野生株引起。HDV是一種缺陷病毒,需要HBV的表面抗原HBsAg作為其病毒的外殼,所以HDV的感染可以是與HBV同時感染,也可以是慢性HBV感染者重疊感染HDV,HDV感染者發生暴發性肝衰竭的危險性遠大於單純HBV感染者,HBV慢性攜帶者在感染HDV後也可發生暴發性肝衰竭。HCV引起暴發性肝衰竭的作用尚不明確,在日本等亞洲地區HCV感染可能是暴發性肝衰竭的主要原因之一。在戊型肝炎流行地區,HEV感染可引起暴發性肝衰竭,妊娠婦女,尤其是妊娠第三期患戊型肝炎,發生暴發性肝衰竭的危險性高達20%~40%。在非妊娠婦女,HEV感染也可導致暴發性肝衰竭。德國的一項研究證實,在22例暴發性肝衰竭患者中,11例血清GBV-C/HGVRNA陽性,7例暴發性B肝中有6例GBV-C/HGVRNA陽性,10例暴發性非甲-戊肝炎中5例GBV-C/HGVRNA陽性,其他作者也在少數暴發性肝衰竭患者中發現有GBV-C/HGV存在。據1998年Hadziyannis對全球報導的22篇文獻364例患者的分析,在原因不明的暴發性肝衰竭中GBV-C/HGV的感染率為20%,但在暴發性乙、丙、丁型肝炎中GBV-C/HGV的感染率相似或更高,因此推斷在暴發性肝衰竭時GBV-C/HGV的出現是一種繼發感染或同時感染,而不是暴發性肝衰竭的病因。TTVDNA在原因不明的暴發性肝衰竭患者中的陽性率為19%~27%,且可在發病初時檢測到,因此不能排除TTV作為暴發性肝衰竭的病因。

(2)其他病毒感染:免疫低下、免疫抑制、新生兒及AIDS患者感染其他病毒也可導致暴發性肝衰竭。如單純皰疹病

暴發性肝衰竭

暴發性肝衰竭2.毒素性

(1)藥物的特異質反應:許多藥物可引起暴發性肝衰竭,其中常見的藥物有麻醉藥氟烷、異氟烷、甲氧氟烷、氯仿等,抗結核藥物如異煙肼、利福平,抗抑鬱藥如苯乙肼及苯妥因鈉、古柯鹼、氯丙嗪等,抗凝藥如雙香豆素,磺胺類藥物如水楊酸偶氮磺胺吡啶,非固醇類雄激素拮抗藥Bicalutamide,酒精中毒治療藥二硫化四乙基秋蘭姆(disulfiram),娛樂性藥物“舞蹈藥”ecstasy,降壓藥乙肼苯噠嗪,抗癲癇藥丙戊酸,以及抗甲狀腺藥物、非固醇類抗炎藥物、二性黴素B、甲基多巴、環磷醯胺、5-氟尿嘧啶、6-巰基嘌呤、鎮靜藥等。

(2)毒性反應:對乙醯氨基酚(醋氨酚)是最常見的藥物之一,也是歐美國家暴發性肝衰竭發生的最主要原因,在營養不良或飢餓狀況下,肝臟谷胱甘肽減少,對藥物的敏感性增加,甚至治療劑量的對乙醯氨基酚也可引起暴發性肝衰竭。還有非那西丁和水楊酸鹽等。某些化學性毒物及然性毒物均可引起暴發性肝衰竭,前者如四氯化碳、半乳糖胺、酒精、四環素、磷等,後者包括某些草藥及毒蕈(如瓢蕈、白毒傘蕈、粟茸蕈等)、黃麴黴毒素、細菌毒素等。代謝性引起暴發性肝衰竭最常見的代謝性疾病是Wilson病,亦稱為肝豆狀核變性,可伴有溶血性貧血或溶血危象,角膜可有Kayser-Fleischer環,血清轉氨酶和鹼性磷酸酶水平相對較低,有時可有視野模糊及無結石性膽囊炎。

3.浸潤性包括脂肪浸潤和腫瘤浸潤,均可導致暴發性肝衰竭的發生。脂肪的肝浸潤包括妊娠急性脂肪肝、Reye綜合徵等,大量脂肪滴占據了肝細胞體積的絕大部分,使肝細胞不能發揮正常功能,套用丙戊酸或靜脈套用大劑量四環素也可引起類似病變。肝臟腫瘤浸潤導致暴發性肝衰竭是一種不常見的表現,肝臟的原發性或轉移性腫瘤均可引起,包括黑色素瘤、惡性淋巴瘤、小細胞肺癌、尿道上皮癌等,有時腫瘤可廣泛性地轉移到肝血竇,而在肝內探查不到轉移結節,臨床表現為暴發性肝衰竭。

4.自身免疫性自身免疫性肝病是指一系列累及肝臟的免疫性疾病。包括自身免疫性肝炎、自身免疫性硬化性膽管

暴發性肝衰竭

暴發性肝衰竭5.缺血性血管性因素導致暴發性肝衰竭很少見。肝臟缺血可由全身性血流動力學改變(如心源性休克、中暑及反覆發生的心律失常等)所致,也可由局部性的血流動力學障礙(如急性肝前靜脈阻塞)引起。放射損傷性放射損傷導致的暴發性肝衰竭並不多見,急性放射病或肝臟局部大劑量放療有時也可引起暴發性肝衰竭。其他B肝病毒攜帶者在套用干擾素和免疫抑制藥治療時,肝功能可惡化,有時導致暴發性肝衰竭。另外,除以上病因外,還有約1/3的暴發性肝衰竭患者病因不明,一般認為這部分患者的病因與肝炎病毒有關,可統稱為非甲-庚肝炎。

生理

暴發性肝衰竭

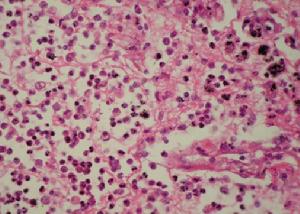

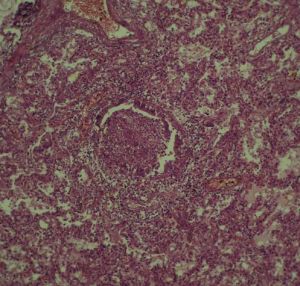

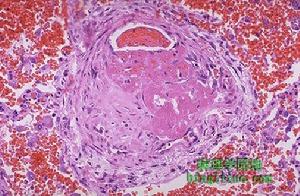

暴發性肝衰竭值得注意的是在暴發性肝衰竭患者肝臟壞死區的分布和各肝葉壞死程度呈極顯著的非均質性,在不同部位肝穿刺活檢的結果可以完全不同,因此肝穿刺活檢對確診和判斷預後的價值是有限的;臨床表現相同的暴發性肝衰竭其肝臟組織病理表現可完全不同;殘留的肝細胞的多少可能並不能決定存活率的高低;另外暴發性肝衰竭也可發生於肝硬化的基礎上。

診斷

暴發性肝衰竭

暴發性肝衰竭2.併發症的診斷

(1)肝性腦病的診斷:肝性腦病的診斷根據臨床表現不難作出,關鍵在於早期發現早期治療。一些臨床檢查有助於早期發現肝性腦病,其中有:

①數字連線試驗:在一張紙上畫25個圓圈,在圈中隨意標上1~25,讓患者用筆依次從1至25連線起來,計算完成時間,正常為10~66s。

②簽名試驗:讓患者每簽自己的名字,檢查字跡規整程度。

③用火柴棍搭五角星,或畫簡圖、做簡單的加減法。

(2)腦水腫的診斷:腦水腫的診斷主要依靠臨床表現,顱內壓升高是監測腦水腫的重要指標,若顱內壓>20mmHg應考慮腦水腫發生並進行積極治療。繼發感染的診斷:繼發感染的診斷依靠臨床診斷和細菌學診斷兩方面。臨床診斷主要包括各種感染徵象,如發熱、外周血白細胞計數升高、原有病情急劇惡化及各系統感染所出現的特殊症狀。細菌學診斷主要依據標本細菌培養結果。

(3)原發性腹膜炎的診斷:原發性腹膜炎的診斷依據為:

①腹水多形核粒細胞計數>0.25×109/L。

②腹水細菌培養陽性。

③排除腹腔內的繼發性感染。

若腹水細菌培養陰性,符合以下條件可診斷為培養陰性的中性粒細胞性腹水(culturenegativeneutrocyticascites,

暴發性肝衰竭

暴發性肝衰竭結核性腹膜炎:腹壁柔軟或有揉面感;腹水白細胞增多以淋巴細胞為主;腹水培養或動物接種結核菌陽性。繼發性腹膜炎:腹水塗片染色發現多種細菌;腹水糖含量<2.2mmol/L;腹水LDH>血清LDH,尤其是>血清LDH的正常高限;腹水蛋白>10g/L,尤其是>20g/L;治療期間腹水培養連續陽性;與原發性腹膜炎治療後腹水多形核粒細胞通常有實質性下降的表現不相符。

(4)肝腎綜合徵的診斷:臨床診斷肝腎綜合徵不難,但肝腎綜合徵的診斷應與腎前性腎功能不全及急性腎小管壞死相鑑別。肝腎綜合徵與腎前性腎功能不全的區別在於後者經擴容治療後腎功能有明顯的改善;與急性腎小管壞死的不同在於後者為等滲尿,尿鈉明顯增加,且尿常規檢查有明顯異常。

(5)上消化道出血的診斷:暴發性肝衰竭上消化道出血的診斷不難,對有條件的患者及時進行緊急內鏡檢查,有助於明確出血部位並可進行局部止血治療。DIC的診斷:肝病發生DIC因其凝血因子減少,其實驗室診斷標準與一般DIC不同,要求血小板<50×109/L,凝血酶原時間>75s或部分凝血活酶時間縮短或延長10s以上,纖維蛋白<1.25g/L,優球蛋白溶解試驗≤120min,3P試驗陽性或FDP>60mg/L。另外D-二聚體>0.5mg/L(正常值<0.25mg/L)時,對預示DIC的發生有較高價值。

(6)肝肺綜合徵的診斷:肝肺綜合徵多發生於慢性肝病有明顯的門脈高壓者,暴發性肝衰竭也可發生但程度要輕,肝肺綜合徵的診斷標準為:

①有門脈高壓性肝病,肝功能障礙不一定很嚴重。

②沒有原發性心肺疾病,胸片正常或有間質結節狀陰影。

③肺氣體交換異常:有或無低氧血症,但肺泡-動脈血氧壓差增大超過2.0kPa(15mmHg)。

④靜脈注射放射性標記的微球粒,核素掃描時在肺外器官有顯示,或對比-增強超聲心動圖證明有肺內動靜脈擴張。

檢查

暴發性肝衰竭

暴發性肝衰竭(1)肝功能檢查:血清膽紅素水平常有明顯升高,有的病人可呈迅速上升,丙氨酸氨基轉移酶(alanineaminotransferase,ALT)和穀草轉氨酶(aspartateaminotransferase,AST)明顯升高,ALT/AST<1,提示肝細胞嚴重損傷,另外在終末期可出現酶-膽分離現象,即隨著黃疸的上升ALT逐漸降低,若病程超過2周,血清白蛋白水平也降低,若持續下降提示肝細胞持續性嚴重損傷。

(2)血氨檢測:仍為反映肝性腦病的重要指標之一,應定期檢查。

(3)腎功能檢查:可反映腎臟損害的程度,由於尿素是在肝臟合成的,在肝臟嚴重損傷時,尿素氮可不升高,血肌酐水平可更好的反映腎臟功能。

(4)電解質測定:有助於及時發現電解質紊亂。

(5)血氣分析:可早期發現酸鹼失衡和低氧血症,便於及時治療。

(6)甲胎蛋白測定:在疾病的後期檢測,若升高提示有肝細胞的再生。

(7)血清膽固醇和膽固醇酯測定:暴發性肝衰竭患者膽固醇有明顯降低,嚴重者甚至降至測不到,膽固醇酯往往低於總膽固醇的40%。

(8)血糖測定:可及時發現低血糖。

(9)血Gc蛋白測定:Gc蛋白是肝臟合成的一種α球蛋白,其主要功能之一是清除壞死的肝細胞釋放的肌動蛋白,在暴發性肝衰竭時Gc蛋白明顯降低,若低於100mg/L提示預後不良。

(10)其他:定期檢測澱粉酶有助於及時發現胰腺炎,血胺基酸分析可及時發現支鏈胺基酸/芳香胺基酸比值的降低,應及時糾正以防治肝性腦病。

2.血液學檢查

(1)血常規:可根據血紅蛋白下降的速度判斷出血的程度及止血治療效果,白細胞計數及分類在暴發性肝衰竭時常明顯升高,血小板檢查也有助於對病情的判斷。

(2)凝血酶原時間及活動度:是反映肝臟損害程度最有價值的指標,在嚴重肝細胞損害時血中凝血因子迅速下降,引起凝血酶原時間延長及活動度下降。

(3)凝血因子的檢測:若凝血因子V<20%提示預後不良。另外凝血因子及纖維蛋白原降解產物上升的可反映肝臟再生的情況。

(4)其他:必要時可進行有關DIC的檢查。

3.微生物及免疫學檢查

(1)有關病毒性肝炎的檢查:包括抗HAV-IgM,HBsAg,抗-HBs,HBeAs,抗-HBe,抗-HBc,抗-HBc-IgM,HBV-D

暴發性肝衰竭

暴發性肝衰竭(2)細菌學檢查:根據需要做血培養、尿培養、便培養、痰培養及腹水培養,腹水培養應強調用血培養瓶床邊接種,必要時做真菌塗片鏡檢及培養。

(3)內毒素檢測:可行鱟試驗。

(4)免疫檢查:自身免疫抗體的檢測包括抗核抗體、抗平滑肌抗體、抗線粒體抗體等,血清總補體及補體C3的檢測,循環免疫複合物的檢測等。

其他輔助檢查:

1.B型超音波檢查觀察肝臟大小並排除膽管梗阻及膽囊疾病。

2.腦電圖波形與臨床相一致,隨病情的加重波幅增高,頻率減慢,共分為A~F六級,A級為正常腦電圖,患者神志清醒,B~D級腦電圖波幅增高頻率減慢,神志為迷糊(B級)、木僵(C級)、昏迷(D級),D級呈肝性腦病的三相波,為高電壓、頻率較慢的瀰漫性三相波,E級波幅降低頻率不變,患者呈深昏迷,F級腦電活動完全停止。

3.重症監護可及時發現心律失常及血鉀改變和呼吸、血壓異常。

4.CT可觀察肝臟大小變化並可進行前後對比,並可觀察腦水腫的情況。

5.磁共振檢查磁共振譜分析(magneticresonancespectroscopy)測定腦內乳酸鹽含量,若腦內乳酸鹽升高提示預後不良。

6.肝臟核素掃描用99鎝標記的半乳糖基二亞乙基三胺五乙酸人血白蛋白(99mTc-diethylenetriaminepentaaceticacidgalactosylhumanserumalbumin,99mTc-GSA)注射後進行計算機捕獲γ照相(computeracquisitionofgamma-camera),觀察99mTc-GSA與肝臟的受體結合情況,有助於判斷肝功能的儲備情況及判斷預後。

7.硬膜外顱內壓監測一般主張在Ⅲ-Ⅳ級的肝性腦病時安裝,用於監測顱內壓,經治療後顱內壓應低於2.7kPa(20mmHg)。

治療

暴發性肝衰竭

暴發性肝衰竭1.基礎支持治療暴發性肝衰竭患者應保證有足夠的能量攝入,保證每天熱量攝入達到2000kcal以上,以減少體內的蛋白分解,每天應靜滴10%葡萄糖1500~2000ml,適量套用脂肪乳可以改善患者的負氮平衡,但輸入時應慢,可用10%脂肪乳500ml在不短於4h的時間內滴入,酌情每天或2~3天輸注新鮮血漿、人血白蛋白或全血1次。由於血液製品的輸入有可能引起HBV和HCV等肝炎病毒的感染加重病情,因此應嚴格篩選血製品。當有肝性腦病時應控制飲食中蛋白質的攝入<40g/d。門冬氨酸鉀鎂有促進肝細胞代謝、改善肝功能、降低膽紅素及維持電解質平衡的作用,可每天10~20ml加入5%~10%葡萄糖250~500ml內緩慢靜滴,甘草甜素類藥物如強力寧、甘草酸二銨(甘立欣)及甘草酸銨/甘氨酸/L-半胱氨酸(複方甘草甜素)等可抑制肝臟的炎症反應,可能會減少肝細胞壞死,減輕病情。前列腺素E1可擴張肝臟血管,改善肝臟血液循環和肝功能,但療效未得到公認,有人認為發病10天后用藥無效,N-乙醯半胱氨酸是一種非毒性的谷胱甘肽前體,可增加鳥氨酸環化酶活性,增加組織利用氧,減少多器官功能衰竭的發生,改善存活率,多用於Wilson病引起的暴發性肝衰竭。促肝細胞生長素在暴發性肝衰竭患者血漿含量很高,但其受體c-met的表達顯著降低,因此補充外源性促肝細胞生長素可能是無效的。胰高糖素/胰島素療法促進肝細胞再生的作用亦未得到公認。對於自身免疫性肝炎早期套用潑尼松龍(強的松龍)和硫唑嘌呤似乎有效,但在發生暴發性肝衰竭時,免疫抑制治療效果很差,肝臟移植是惟一有效的治療方法。其他免疫抑制藥或免疫調節藥如環孢素、Tacrolimus或鵝去氧膽酸的療效有待進一步證實。近來有人報導環丙沙星(ciprofloxacin)100mg/kg有促進暴發性肝衰竭動物肝臟再生的作用,但未見到臨床套用的報導。

2.併發症的治療

(1)肝性腦病的治療:避免強力利尿,控制感染,控制上消化道出血,禁用鎮靜藥,降低血氨,嚴格限制飲食中的蛋白質,傳統的降血氨藥物療效不佳,谷氨酸鈉會加重腦水腫及水鈉瀦留,且不能通過血-腦脊液屏障,精氨酸則因肝衰竭時肝細胞內精氨酸酶缺乏,鳥氨酸循環障礙而不能起到應有的作用。乳果糖是治療肝性腦病的基礎藥物之一,可以在結腸分解產生乳酸,酸化腸道環境,減少氨的吸收,促進腸蠕動,加快腸道有毒物質的排出,常用劑量為50%的乳果糖溶液80~160ml/d,分3~4次服,維持每天排糊狀大便3~4次及大便pH<6為宜。支鏈胺基酸對於糾正胺基酸失衡,減輕肝性腦病可能有一定作用。另外也可試用左鏇多巴200~400mg/d靜脈滴注。

(2)腦水腫的處理包括:頭部抬高30°,增加通氣保持二氧化碳分壓在3.3~4kPa(25~30mmHg),避免咳嗽、嘔吐、血管擴張藥套用等使顱內壓升高的誘因,控制發熱、高血壓及躁動,避免輸液過多,糾正高碳酸血症和嚴重的低氧血症,也可使患者過度換氣,動脈血二氧化碳分壓保持3.3~4kPa(25~30mmHg)。低溫療法。套用甘露醇是治療腦水腫的主要方法,當顱內壓升高到2.7~3.3kPa(20~25mmHg)時,若血漿滲透壓<320mOsm/L,應快速靜推甘露醇0.5~1g/kg,5min內推完,並重複套用防止顱內壓反跳,若血漿滲透壓≥320mOsm/L,則不適於用甘露醇,在無尿患者,甘露醇僅適用於血液透析或連續動-靜脈血液過濾時。反覆套用甘露醇等綜合治療無效者,應考慮用戊巴比妥100~150mg,每15分鐘靜推1次,共4次,然後持續靜滴1~3mg/(kg?h)。若病人腦水腫繼續惡化,應進行緊急肝移植。

併發症

肝性腦病

肝性腦病的發病機制至今尚未完全闡明,相關的有氨中毒學說、支鏈胺基酸與芳香胺基酸比例失衡及假性神經遞質學說、γ-氨基丁酸學說等,其他一些神經毒性物質的增多,如硫醇類、短鏈脂肪酸、谷氨醯胺和α-酮戊二酸等,均與肝性腦病的發生有一定關係。肝功能衰竭的晚期均可發生肝性腦病,有廣泛門-腔側支循環或門-腔分流術的患者,進食蛋白過多或上消化道出血也可誘發肝性腦病。

肝性腦病早期的症狀包括性格改變、欣快或抑鬱、智力減退、睡眠習慣改變以及不適當的行為等,最具特徵性的神經體徵為撲翼樣震顫,晚期可出現昏睡或昏迷。根據臨床表現可將肝性腦病分為4期:

(1)前驅期(Ⅰ期):輕度性格和行為改變,如沉默、淡漠或興奮、欣快常無或僅有輕微的神經體徵。

(2)昏迷前期(Ⅱ期):輕微精神錯亂、行為反常、計算、定向及理解力減退。神經體徵明顯,如反射亢進、肌張力增強、病理反射陽性。出現肝臭和(或)撲翼樣震顫。

(3)昏睡期(Ⅲ期):以昏睡或淺昏迷為主,各種神經體徵持續或加重。少數有極度精神或運動性興奮。

(4)昏迷期(Ⅳ期):呈昏迷狀態,對各種刺激均不起反應。

腦水腫

暴發性肝衰竭發生腦水腫的機制尚未完全明了,可能是血管性及腦細胞毒性共同作用的結果,與血-腦屏障的崩解,腦細胞線粒體功能受損,腦細胞膜Na-K

-ATP酶受抑制,膽汁酸-內毒素-氨的協同作用,致滲透性胺基酸-牛磺酸/谷氨醯胺在星形膠質細胞內堆集,腦滲透壓調節功能受損,細胞外間隙擴大,腦血管內微血栓形成及腦血管對二氧化碳的反應性喪失導致腦阻力血管擴張,腦血流的自動調節功能喪失有關。腦水腫發生後患者昏迷加深,有嘔吐、血壓升高、視盤水腫等顱內壓增高的表現,可有瞳孔擴大、固定及呼吸變慢、心動過緩、錐體束征陽性、踝陣攣,嚴重者可形成腦疝,如形成中腦幕疝,可出現陳-斯(Cheyne-Stokes)氏呼吸、瞳孔縮小、眼睛向上方凝視及性格改變,如形成大腦中葉勾突幕疝,可出現意識喪失、瞳孔散大固定、半身癱瘓等,如形成小腦扁桃體枕骨大孔疝,可導致意識喪失、呼吸不規則甚至暫停,如不及時治療可迅速死亡。

繼發感染

由於機體免疫功能的減退及侵入性診療操作和廣譜抗生素的套用等因素,使暴發性肝衰竭患者易於產生繼發感染。常見的繼發感染包括肺部感染、敗血症、尿路感染、膽道及腸道感染、真菌感染等。病原菌以G

菌為主,最多見的為金黃色葡萄球菌,其次為表皮葡萄球菌,其他還有腸道菌及厭氧菌等,真菌感染則是導致患者死亡的主要原因之一。患者可出現發熱、外周血白細胞計數升高、中性粒細胞分類增加、核左移、病情急劇惡化,並可出現各系統感染的相應症狀。

原發性腹膜炎

暴發性肝衰竭發生原發性腹膜炎的原因可能與腸原性細菌易位(translocation)通過胃腸屏障進入血流及機體與腹腔抵抗力下降有關。有資料表明腹水蛋白<10g/L者發生原發性腹膜炎的機率是腹水蛋白>10g/L者的10倍。原發性腹膜炎的臨床特點包括:

(1)急性起病而無空腔臟器穿孔。

(2)發熱,多為持續低熱,也可有弛張高熱及寒戰。

(3)可有腹痛,腸鳴音減弱,也可有肌緊張和反跳痛等腹膜刺激征,但大多較輕。

(4)腹水迅速增加,利尿效果不佳。

(5)腹水檢查為黃色混濁,Rivalta試驗陽性,腹水白細胞計數>0.5×109/L,分類中性粒細胞>50%,或多形核粒細胞計數>0.25×109/L時有診斷意義,腹水培養應採用床邊接種10ml於血培養瓶中,以提高陽性率。

(6)血培養陽性率為40%~60%,同時尿培養也有一定的陽性率。

(7)外周血白細胞計數升高,中性粒細胞分類增加,但原有脾功能亢進者白細胞計數可不增高。

肝腎綜合徵

肝腎綜合徵是在嚴重肝細胞壞死後,產生門脈高壓,體內擴血管物質增加,外周血管阻力減小,有效循環血量相對減少,導致腎素-血管緊張素-醛固酮系統、交感神經系統活性增高及抗利尿激素分泌增加,產生腹水和水腫及腎臟血管收縮,超過腎功能的代償功能,產生的功能性腎功能不全。暴發性肝衰竭患者產生肝腎綜合徵多為急性型,發生於嚴重肝功能不全伴腹水的患者,或伴發肝性腦病、細菌感染或出血的患者,表現為少尿或無尿,血漿尿素氮和肌酐水平迅速增高,尿常規檢查正常或輕微異常,尿/血漿滲透壓比值>1.0,尿鈉濃度<10mmol/L,尿/血漿肌酐比值>30,常伴有腹水、稀釋性低鈉血症、低血壓和黃疸,經擴容治療不能獲得持久的改善。

上消化道出血

暴發性肝衰竭患者有明顯的凝血機制障礙,加上門脈高壓的形成、肝臟對胃泌素和組胺等物質的滅活減少導致高胃酸分泌、內毒素血症等因素,極易發生上消化道出血。暴發性肝衰竭患者發生上消化道出血最常見的原因是急性瀰漫性胃黏膜糜爛,食管靜脈曲張破裂出血較少見。出血往往較突然,一般無明顯先兆徵象,少數患者可有頻繁呃逆,表現為突然大量嘔吐鮮血,血壓迅速下降進入休克狀態。出血發生後患者原有的肝臟損害進一步加重,黃疸進行性加深,凝血酶原時間進一步延長,並在數天內出現肝性腦病、肝腎綜合徵或原發性腹膜炎等嚴重併發症。上消化道出血是暴發性肝衰竭最常見的致死性併發症,也是其他嚴重併發症的始因。

凝血功能障礙

暴發性肝衰竭引起凝血功能障礙的原因與以下因素有關:

(1)凝血因子生成減少或消耗過多。

(2)血小板減少和功能障礙。

(3)瀰漫性血管內凝血(DIC)。

(4)血中抗凝系統異常。

(5)無效的異常纖維蛋白原形成。

(6)維生素K依賴的凝血因子異常。

暴發性肝衰竭出血的發生率達73%,其中嚴重出血為30%。最常見的出血部位是胃腸道,其他包括鼻咽部、肺、腹膜後、腎臟、注射部位等,顱內出血少見,但後果嚴重。DIC發生後毛細血管及小血管內廣泛微血栓形成,大量消耗凝血因子和血小板,隨後引起繼發性纖維蛋白溶解,導致更嚴重的出血。臨床表現為皮膚、黏膜廣泛出血,並引起循環衰竭及腎、腦等重要器官功能障礙,加速死亡。

呼吸衰竭

約30%的暴發性肝衰竭病人發生成人呼吸窘迫綜合徵(ARDS),患者出現呼吸頻數困難、心率加快、發紺、煩躁,並進行性加重,呼吸頻率>35次/min,可出現血水樣痰,經常規給氧難以緩解,早期心肺檢查可無異常,隨著病情的發展可聽到濕音和哮鳴音及吸氣末爆破音,後期出現肺實變體徵,X線檢查早期無異常或肺紋理輕度增加,中晚期可出現斑片狀或大片陰影甚至呈“白肺”,血氣分析動脈血氧分壓<8kPa並進行性下降,肺泡氣-動脈血氧分壓差增大。診斷依據臨床表現和血氣分析結果不難作出,但應注意與心源性肺水腫鑑別。

肝肺綜合徵是近10年來提出的概念,是指由於肝臟的基礎病變導致肺血管擴張形成肺內動-靜脈分流及動脈血氧合功能障礙所致的嚴重低氧血症。其原因可能是由於肝臟對體內的肺血管擴張物質滅活減少,使細胞內的cAMP、cGMP含量增加,導致肺血管缺氧收縮功能喪失及擴張。臨床上有發紺、杵狀指、門脈高壓及高動力循環的表現,可有直立脫氧(orthodeoxidation)(指患者從平臥位改為立位時PaO2下降10%以上)和平臥呼吸(platypnea)(指患者從平臥位改為立位時發生氣短,躺下即緩解)。血氣分析以PaO2降低為主要特點,輕者PaO2也可正常,但肺泡-動脈血氧壓差明顯增大>2.0kPa,胸片可正常或因間質密度增加而呈結節狀,對比-增強超聲心動圖檢查可發現肺內動靜脈擴張,99鎝-白蛋白大聚體(99technetium-macroaggregated

albumin)全身掃描可發現肺外器官有顯示。

低白蛋白血症

暴發性肝衰竭時因大量肝細胞壞死,導致白蛋白合成功能衰竭。由於白蛋白在體內的半衰期為13天,因此若患者在2周內恢復或死亡,血清白蛋白水平可保持正常或原有水平,若病程超過2周,因體內的白蛋白逐漸分解,而肝臟合成白蛋白極少,可出現低白蛋白血症。

心血管

暴發性肝衰竭時心血管系統併發症主要包括心臟本身損害、高動力循環和急性門靜脈高壓。心臟本身的損害可能主要是由於病毒對心臟的侵害及凝血機制障礙導致心臟出血性損害所致,臨床表現為心律失常及心電圖改變,常見的有心動過緩、室性逸搏、房室傳導阻滯及ST-T改變。高動力循環的發生機制尚不清楚,可能與循環中擴血管物質增多、廣泛性的血流短路及一氧化氮生成增多有關,臨床表現為皮膚溫暖、指端毛細血管搏動明顯、脈搏洪大、低血壓和循環時間縮短,這種高動力循環加上肺內血流短路導致的血氧合不足,極易引起組織缺氧,加重各臟器的損害。急性門脈高壓是由於肝細胞廣泛壞死導致的肝竇塌陷,肝細胞水腫導致的肝竇狹窄,使肝內血管腔減少,肝內血循環障礙,再加上高動力循環使門靜脈血流量增多,門靜脈壓力超過1.33kPa(10mmHg)而形成的,急性門脈高壓往往較慢性者壓力要低。

低血糖

約40%的暴發性肝衰竭患者有嚴重的低血糖,其發生機制包括糖異生障礙、胰島素滅活減少、肝細胞內糖原儲備減少糖動員障礙等,常見於兒童,低血糖可迅速出現,易被誤為肝性腦病,並可加重肝性腦病和腦水腫。一般來說肝衰竭病人每天應至少補充300g葡萄糖,當血糖低於3.5mmol/L,應立即靜注50%葡萄糖50~100ml,儘量套用高滲(30%~50%)葡萄糖液以減少水的攝入。

肝衰竭時由於腎素-血管緊張素-醛固酮系統及抗利尿激素等的作用,使腎臟重吸收鈉增加,但由於存在嚴重的水瀦留,病人往往出現稀釋性低鈉血症,臨床表現不明顯;在肝衰竭的早期,患者還常出現低鉀血症,到後期則因腎功能障礙而出現頑固性的高鉀血症;另外由於嘔吐及強效利尿藥的套用等原因,可出現低氯血症加重代謝性鹼中毒,誘發肝性腦病,低血鈣、低血鎂也可見到。肝衰竭時可發生各種酸鹼失衡,其中最常見的是呼吸性鹼中毒,其次是代謝性鹼中毒或呼吸性鹼中毒合併代謝性鹼中毒,在晚期可出現呼吸性鹼中毒合併代謝性鹼中毒和代謝性酸中毒,一般來講在肝衰竭的早期,由於低氧血症、高血氨、低血鉀及貧血等原因,刺激呼吸中樞導致過度換氣,引起呼吸性鹼中毒,隨著病情的發展,低血鉀的加重、過度的補鹼和使用谷氨酸鈉等鹼性脫氨藥,可在呼吸性鹼中毒的基礎上合併代謝性鹼中毒,到病程的晚期,由於合併感染、肝腎綜合徵、出血、休克和缺氧等造成酸的積蓄,在呼鹼+代鹼的基礎上出現代謝性酸中毒。

急性胰腺炎

在暴發性肝衰竭死亡患者屍解時發現約有1/3合併出血壞死性胰腺炎,其發生機制不明。有人統計在暴發性肝衰竭患者急性胰腺炎的發病率達23%~33%。由於患者處於昏迷狀態,生前診斷極為困難,而且一旦發生足以致死。對暴發性肝衰竭患者定時檢測血澱粉酶可能有助於診斷,但僅有1/3的患者澱粉酶升高。

編輯本段預防

暴發性肝衰竭的預防首先應從病因開始,積極預防B型肝炎,進行普遍性的B肝疫苗接種,尤其是對高危人群進行接種可有效地預防乙、丁型肝炎;由於慢性C型肝炎重疊感染A型肝炎易於引起暴發性肝衰竭,因此對慢性C型肝炎患者和非免疫的高危人群進行A肝疫苗接種,可防止HAV引起的暴發性肝衰竭。預防藥物引起的肝衰竭應對患者傳授有關藥物知識,尤其是在用藥過程中出現新的症狀時應及時停藥。對伴有B型肝炎,尤其是HBeAg陰性的HBV突變株感染的腫瘤患者進行化療時,合併套用α-干擾素可防止急性重型肝炎的發生。其他包括慎食野生蘑菇、防止中暑、治療頑固性心律失常、手術過程中避免肝臟切除過多等。

另一方面是防止急性肝病患者發生暴發性肝衰竭。對凝血酶原活動度<50%的患者,尤其是40歲以上有明顯黃疸者應及時收入院,針對病因積極治療。如果套用鎮靜藥、肝毒性和腎毒性藥物的患者出現急性肝病的症狀時應立即停藥。如果患者出現對乙醯氨基酚中毒的情況應立即靜脈給予N-乙醯半胱氨酸以預防嚴重的肝損害。晚期妊娠婦女出現煩渴、噁心及嘔吐,應警惕妊娠脂肪肝,宜儘快終止妊娠以挽救母子生命。年輕患者出現急性Wilson病時應儘快給予大劑量的D-青黴胺。對於單純皰疹性肝炎應儘快靜脈給予阿昔洛韋。

第三方面應防止暴發性肝衰竭進一步惡化。當肝性腦病出現時,即使在深夜所有上述措施也應儘快進行,並迅速轉送到肝病治療中心,昏迷病人應儘早給予氣管插管,躁動者應採取限制措施,並採取一切可能的治療措施來改變該病的自然病程。