疾病描述

克羅恩病(Crohn’s disease)是一種胃腸道的慢性、非特異性的全壁層肉芽腫性炎症,病變呈節段性分布,可累及從口腔到肛門整個消化道的一段或可同時侵犯若干段。病變部位分布中小腸、迴腸末段約占90%,其他少見部位發生率大約是:口腔8%~9%,食管不足1%,胃和十二指腸0.5%~5%,肛周1%~3%。

食管克羅恩病

食管克羅恩病症狀體徵

克羅恩病

克羅恩病一般來說,食管克羅恩病病人可有全身不適、倦怠、食欲不振、噁心、嘔吐、營養不良、體重減輕、發熱和(或)寒戰、腹瀉、腹痛等全身一般症狀,病情嚴重時病人更為虛弱,面色蒼白。主要的局部表現為咽下困難和吞咽疼痛。咽下困難有時可進行性加重,疼痛則多位於胸骨後,常伴嘔吐、消瘦等相關症狀,甚至嘔血,易誤診為食管癌。但本病好發年齡較食管癌要早,多發於年輕人群。筆者所在醫院近40年間外科手術治療食管克羅恩病2例,其中1例術前經內鏡檢查而確診,另1例術前誤診為食管癌。

食管克羅恩病在活動期可有其他系統受累引起的伴隨症狀和體徵,如關節疼痛、多關節炎、皮膚濕疹及皮膚、口腔、會陰等處的潰瘍、虹膜睫狀體炎、硬化性膽管炎、腎臟澱粉樣變性及杵狀指等。Rehberger等(1998)曾報告一例反覆發作的疼痛性口腔黏膜潰瘍病人,除體重明顯下降外無其他症狀,經內鏡檢查後確診為克羅恩病,病變範圍自食管至降結腸。

一些患者急性突發起病(flare-up),急性期食管克羅恩病因有食管炎或食管潰瘍常引起吞咽疼痛,疼痛多位於胸骨後。口腔、咽部可見潰瘍,會陰部亦可出現潰瘍。經皮質類固醇治療可能使食管潰瘍癒合。一些患者可發展為慢性病變,這種全壁層的炎症和狹窄可導致吞咽困難和吞咽疼痛、噁心,患者常伴有食欲不振、倦怠、體重減輕。可伴有發熱、關節痛、結節性紅斑、貧血、口眼皮膚舍格倫綜合徵(乾燥綜合徵)等胃腸道外表現。急性期血沉增快。少數食管克羅恩病患者無症狀,往往經內鏡或X 線檢查才發現和進一步進行檢查確診。

疾病病因

克羅恩病的病因至今未明。目前認為可能是由於多種因素包括感染、飲食、遺傳、心理社會因素、免疫系統等的相互作用所致,以消化道局部免疫紊亂為主。通過對腸道菌群及其他病原微生物特別是腔內抗原物質的致病作用的研究表明,本病具有遺傳易感性,黏膜免疫系統尤其是T 細胞功能異常,腸黏膜細胞可溶性介質及免疫反應異常在本病發病中起關鍵作用。

食管克羅恩病

食管克羅恩病1.感染由於其病理學表現類似結核病,過去有人認為本病可能由結核桿菌引起,現在多認為克羅恩病是由病毒感染而引起的。但未證明任何病毒和本病的發病有關。

2.遺傳臨床資料顯示在同一家族成員中的發病率本病較高,在不同種族間的發病率有明顯差別,提示其發生可能和遺傳因素有關。但尚未發現遺傳規律,可能與多基因或多因子控制的遺傳有一定關係。

3.免疫反應因本病主要病理改變是肉芽腫性炎症,屬於遲髮型變態反應常見的組織學變化,目前有人認為克羅恩病的發病與免疫反應有關。並且在組織培養中,其循環淋巴細胞對自體或同種(包括胎兒)結腸上皮細胞有細胞毒作用;約半數病人的血清中發現抗結腸上皮細胞抗體或出現循環免疫複合物,提示存在體液免疫異常。本病常出現腸外損害,如關節炎、虹膜睫狀體炎、硬化性膽管炎等,且經腎上腺皮質激素治療後能使病情緩解,提示存在細胞免疫異常。上述特點表明克羅恩病可能是自體免疫性疾病。但在克羅恩病的發生與發展中,免疫反應的作用、地位和確切的發病機制有待於進一步研究。

病理生理

所有部位的克羅恩病均有相似的病理特點。炎症可累及食管壁全層,但以黏膜下層和外膜病變為多見,類似復發性小腸克羅恩病的病理過程。食管黏膜結構破壞,可見縱行線狀潰瘍,深潰瘍或裂隙深入至增厚的黏膜下層,甚至貫通至外膜面。一旦形成穿透,便可形成竇道和瘺管。受累及的食管可造成管腔狹窄、梗阻。炎症涉及食管壁各層,伴有淋巴細胞、組織細胞漿細胞浸潤。食管克羅恩病最顯著的病理組織學改變為,食管非乾酪樣肉芽腫,呈瀰漫性或結節性淋巴樣聚集,黏膜下層高度增寬。

診斷檢查

診斷:在診斷思路和診斷程式上,對於有原因未明的吞咽疼痛、吞咽困難、胸骨後疼痛、噁心、嘔吐、嘔血症狀的患者應考慮到食管炎症性病變和腫瘤的可能性。一般均應進行常規的食管X 線檢查和內鏡檢查(包括經內鏡活檢病理組織學檢查)。如活檢病理檢查未提示食管癌或其他惡性腫瘤時,除應考慮其他食管炎外,尚應考慮食管克羅恩病。對於疑似病例,若能追查到食管外克羅恩病累及的其他部位,尤其是小腸、迴腸末段、口腔、肛門病變時,這對食管克羅恩病的診斷是很有意義的旁證和依據。但由於病變好發於黏膜固有層或黏膜下層,所以經內鏡活檢難以達到深部組織,有實驗室檢查:外周血象呈輕、中度貧血;白細胞計數一般正常,病情活動特別是存在併發症時可升高;血小板計數明顯升高,且與炎症活動程度相關。病變活動時血清第Ⅷ凝血因子升高,

食管克羅恩病

食管克羅恩病其他輔助檢查:

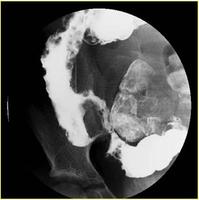

1.放射學檢查 X 線食管造影可見黏膜增厚、不規則,潰瘍形成,呈卵石樣外形;管腔狹窄,呈漏斗狀或管狀;也可見到瘺管。

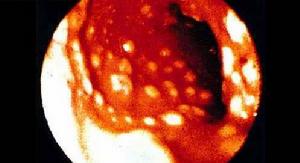

2.內鏡檢查 內鏡下見到的最早期食管黏膜變化為多發性、境界清晰的隆起性小紅斑,其周圍黏膜正常。隨病情進展,在上述病變基礎上形成口瘡樣潰瘍,單個或多個,大小不一,直徑為0.1~1.5cm,鄰近黏膜外觀可完全正常。這種潰瘍是內鏡診斷CD 的重要依據。如病情進一步發展,潰瘍增大成線形,長約0.5~3.0cm、寬0.5~1.0cm、深0.1~0.5cm,邊緣呈挖掘狀;有些潰瘍覆蓋由壞死碎屑組成的膜。由於炎症侵犯黏膜下層,使其表面的黏膜層高低不平。還可見到黏膜架橋。內鏡直視下在口瘡樣潰瘍邊緣活檢,但因取得的標本較小,能檢獲肉芽腫的陽性率仍不足50%。因此,食管活檢發現肉芽腫可作出CD 診斷;如未發現,不能排除CD。

治療方案

治療方法主要包括皮質類固醇、氨基水楊酸、免疫抑制藥等藥物的套用和營養支持治療。

1.藥物治療

(1)皮質類固醇:為中、重度患者活動期首選藥。作用機制是抑制磷脂酶A2,減少白細胞介素1(IL-1)、白三烯(LT)和血小板活化因子(PAF)等炎性介質的生成,消除炎症反應,減輕中毒症狀。常用製劑為潑尼松(prednisone)或潑尼松龍prednisolone),0.25~0.75mg/(kg?d)。療程6~8 周。布地奈德(布地縮松)是新型皮質類固醇製劑,抗炎作用強,為潑尼松龍的15 倍,用量為9mg/d。由於不良反應發生率低,故療程可以較前二者療程長,尤為適於兼作維持治療用藥。不像迴腸或結腸克羅恩病後緩解慢、難以痊癒,食管克羅恩病對皮質類固醇治療反應較好,食管潰瘍病灶癒合能力相對較強。D’Haens 等報導的一組14 例患者,經皮質類固醇治療後12 例平均隨訪5.3 年,其中痊癒8 例,病變持續者3 例,(2)免疫抑制藥:包括硫唑嘌呤(azathioprine)、巰嘌呤(6-巰基嘌呤)和甲氨蝶呤(氨甲喋呤),作為特異性核糖核酸合成抑制劑,可抑制T 細胞介導的免疫反應而起抗炎作用。由於此類藥物作用慢,一般用藥3~6 個月方起效,故主要用於:

①經皮質類固醇等治療無效者或長期依賴此類藥物或出現嚴重不良反應者。

②並發食管瘺管或食管克羅恩病受累部位的病灶。

③單用或與皮質類固醇製劑聯合套用,作為維持治療用藥。

④作為手術前後用藥。

(3)氨基水楊酸類製劑:包括柳氮磺吡啶(sulfasalazine)、美沙拉秦(5-氨基水楊酸)、美沙拉秦(4-氨基水楊酸)。此類藥物主要用於局限於小腸的克羅恩病,而且與潑尼松聯用並不優於單用潑尼松的療法。鑒於此類藥物療效尚不確定,故很少用於治療食管克羅恩病。近年,William 等根據循證醫學,薈萃分析,評價治療克羅恩病的主要常用藥物,建議:對於輕、中度的克羅恩病患者,可選用潑尼松、潑尼松龍或布地奈德(布地縮松)中任一種,療程8~16 周,復發者(6~12 周內)再用一療程,以後可用硫唑嘌呤、巰嘌呤(6-巰基嘌呤)或甲氨蝶呤(氨甲喋呤)維持治療。需長期治療者可用布地奈德(布地縮松)(6~9mg/d),作為免疫抑制藥的替代治療,尤其是已中斷免疫抑制藥或對潑尼松有依賴者。

2.對症及支持治療

(1)抗分泌劑:為減輕食管炎症症狀、促進潰瘍癒合,治療食管克羅恩病常並用抗分泌劑如質子泵抑制劑或H2-受體拮抗藥,以減少胃酸分泌和緩解胃食管酸反流。尤其是在套用皮質類固醇期間和合併有克羅恩病累及胃十二指腸者,並用抗分泌劑甚為有效。

(2)營養支持治療:多數食管克羅恩病患者均有不同程度的營養不良,系因吞咽疼痛、進食困難、畏食、攝入不足以及炎症性疾病本身引起的消耗增加。營養支持治療十分重要。應及時補充少渣的要素飲食,進食困難、有食管瘺管形成、不能保證熱量需求者,應予全胃腸道外營養(total parenteral nutrition,TPN)。

疾病預防

預後:目前尚無相關資料。

預防:適當臥床休息。預防上呼吸道、腸道等感染,因感染可促使病情加重或復發。避免套用NSAID,以避免病情惡化。

鑑別診斷

當肉芽腫性食管炎獨立存在時,還需與食管結核病、食管真菌病鑑別,主要通過塗片染色、細菌或真菌培養鑑定抗酸桿菌或真菌予以鑑別。食管克羅恩病與食管結節病(sarcoidosis of esophagus)鑑別較難。結節病是一種多系統器官的肉芽腫性疾病,多侵犯肺和肺門淋巴結,偶爾累及食管,亦可出現食管全壁層非乾酪性肉芽腫樣病變。該病亦可引起食管管腔內狹窄或縱隔腫大的結節外壓食管,導致吞咽困難。結節病肉芽腫在組織切片上可見上皮樣細胞的聚集,其中有多核巨噬細胞,周圍有淋巴細胞,在巨噬細胞的胞質中可見到包涵體,如Schaumann 小體和星狀小體。若能通過內鏡活檢或其他途徑獲取病理組織學檢查,結合臨床資料及有關檢查綜合分析判斷,可能有助於診斷。

併發症狀

食管克羅恩病合併有食管梗阻、穿孔、瘺管形成、癌變、大出血等嚴重併發症。

流行病學

如Weterman 報告的31 例食管克羅恩病中,有16 例合併其他部位病變。狹義的食管克羅恩病是指僅限於食管受累的克羅恩病,很罕見。食管很少是惟一的克羅恩病受累器官。我國幾宗較大系列報導的克羅恩病,有關克羅恩病的病變分布部位中無食管部位。國內至今僅有少數或個案病例報告。文獻中大多數有關克羅恩病的研究報告男女發病率相當,但60 歲以上的克羅恩病以女性為多(2∶1)。克羅恩病患者的同胞兄弟姊妹的患病率是一般人群的17~35 倍。食管克羅恩病確切的發病率尚不清楚。兒童食管克羅恩病發病率高於成人發病率,尤其見於兼有迴腸和結腸兩者病變的兒童。