疾病別名

SARS的消化道傳染;SARS的胃腸道傳染;SARS的消化道感染

疾病概述

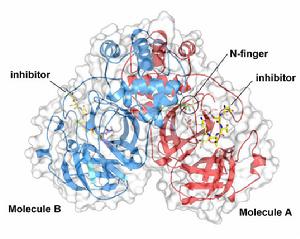

病原體平面圖

病原體平面圖嚴重急性呼吸綜合徵(severeacuterespiratorysyndromeSARS)國內又稱為“傳染性非典型性肺炎(infectiousatypicalpneumonia)”是一種由新型冠狀病毒(SARS-CoV)感染所致的急性呼吸道傳染病。由於傳染性強進展迅速具有較高的病死率,曾經在世界範圍內對人類健康構成嚴重威脅。據WHO2003年9月26日終統計2002年11月16日中國廣東省佛山市發現第1例原因不明的嚴重呼吸道傳染病截止到2003年7月31日全球共確診SARS患者8098人死亡774人。與一般病原體(細菌、病毒、支原體、衣原體)所導致的肺炎不同,該病起病急、病變發展迅速,容易出現急性呼吸衰竭,進而導致多器官功能衰竭,具有較高的死亡率並且傳染性極強。由於病人主要表現為高熱、乾咳全身酸痛呼吸困難等症狀各種抗生素治療無效目前仍然無特效的治療方法。

SARS雖然以發熱和呼吸道症狀為主要特徵,但是無論在中國內地港台地區還是新加坡加拿大等國家,均有相當一部分患者出現明顯的腹瀉症狀。目前的相關研究不多,但是已有明顯的證據表明,SARS-CoV可以引起腸道感染可能是病情惡化的一個獨立因素。重視SARS腸道感染的防治,無疑有利於提高SARS的診治水平。

症狀體徵

病原體

病原體報導了40例危重SARS患者中的8例出現腹瀉。8人均為老年患者,入院時均有發熱,初期發熱超過39℃,這8例患者在發病的第2~3天均出現不同程度的噁心、嘔吐、食慾減退、腹瀉,腹瀉每天10次以內,持續3~8天。大便多呈黃色稀水樣。不伴腹痛。

北京地區收治的305例SARS病例中伴有消化道症狀及急性消化道出血的42例患者為研究對象。統計表明42例SARS患者中伴有腹痛者17例,腹瀉者29例,同時伴腹痛及腹瀉者7例,發生消化道出血者4例。所有腹痛或腹瀉患者的症狀均較輕微,持續時間一般為1~2天。在2004年的一個回顧性分析中,香港瑪麗女王醫院的Cheng等報導48.6%的SARS患者(69/142)在初期症狀出現後(7.6±2.6)天出現腹瀉,在(8.8±2.4)天達到高峰。腹瀉次數3~24次/d,平均5次/d。但是經過統計後認為,腹瀉與病死率是無關的。

香港中文大學威爾斯親王醫院Leung等統計了入院的138例SARS患者,水樣腹瀉是最常見的腸道症狀,28例患者的水樣腹瀉多出現於第1周,3周病程中53例患者出現腹瀉症狀,8例患者有發熱伴腹瀉而沒有呼吸道症狀。大便一般不含血及黏液,多數腹痛輕微。在病程第1周腹瀉更為頻繁,持續平均時間(3.7±2.7)天。大多數的症狀是自限的。

疾病病因

SARS的胃腸道感染

SARS的胃腸道感染SARS-CoV屬冠狀病毒科冠狀病毒屬,為有包膜病毒,直徑多為60~120nm,包膜上有放射狀排列的花瓣樣或纖毛狀突起。長約20nm或更長,基底窄,形似王冠,與經典冠狀病毒相似。病毒的形態發生過程較長而複雜,成熟病毒呈圓球形、橢圓形,成熟的和未成熟的病毒體在大小和形態上都有很大差異,可以出現很多古怪的形態,如腎形、鼓槌形、馬蹄形、鈴鐺形等,很容易與細胞器混淆。在大小上,病毒顆粒從開始的400nm減小到成熟後期的60~120nm。在患者屍體解剖標本切片中也可見到形態多樣的病毒顆粒。

病理生理

解析SARS

解析SARS已經觀察到腸道上皮細胞可被SARS-CoV侵染。有人認為SARS病人腹瀉的主要原因是早期以發熱為主的病毒血症及繼之肺部炎性滲出、實變造成換氣障礙的低氧血症,使胃腸道發生非特異性損害。鑒於目前的免疫發病機制學說,尚不能排除病毒通過直接或間接的免疫機制引發對胃腸道的損傷。明確的發病機制有待進一步研究。

胃、腸道、胃壁各層結構完整,胃、小腸和結腸各段黏膜下淋巴組織減少,淋巴細胞稀疏,間質水腫。部分病例胃可見表淺的糜爛或潰瘍。內鏡下結腸黏膜及迴腸末段未見異常,屍檢標本在顯微鏡下亦見正常的組織結構,無微絨毛萎縮、炎症、細菌感染、病毒包涵體或者肉芽腫。此外,除部分自溶變化外,大體眼觀及光鏡沒有異常。結腸黏膜及迴腸末段在電鏡觀察到的病毒顆粒(60~90nm)與SARS-CoV吻合,病毒局限於上皮細胞。細胞內病毒顆粒可能包含在擴張的內質網中。微絨毛的表面可見病毒顆粒聚集。可能提示病毒自腸細胞表面離開。仍然沒有證據顯示絨毛萎縮。

診斷檢查

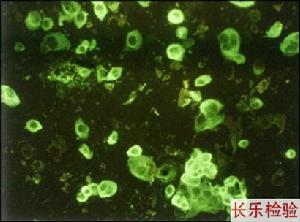

預防傳染的人群

預防傳染的人群診斷:在確診SARS診斷的基礎上,患者出現不同程度的噁心、嘔吐、食慾減退、腹瀉,腹瀉每天10次以內,持續3~8天。大便多呈黃色稀水樣。不伴腹痛。即可確診SARS的胃腸道感染。

實驗室檢查:

1.大便常規多為黃色稀水樣,鏡檢有少許白細胞(1~6個/HP),伴發消化道出血可見較多紅細胞。部分患者谷丙轉氨酶(ALT)輕度升高。糞便中RT-PCR可以檢出病毒。

2.血常規病程初期到中期白細胞計數通常正常或下降,淋巴細胞則常見減少,部分病例血小板亦減少。T細胞亞群中CD3+、CD4+及CD8+T細胞均顯著減少。疾病後期多能恢復正常。

其他輔助檢查:SARS影像學檢查絕大部分患者在起病早期即有胸部X線檢查異常,多呈斑片狀或網狀改變。起病初期常呈單灶病變,短期內病灶迅速增多,常累及雙肺或單肺多葉。部分患者進展迅速,呈大片狀陰影。雙肺周邊區域累及較為常見,而胸腔積液、空洞形成以及肺門淋巴結增大等表現則較少見。對於胸片無病變而臨床又懷疑為本病的患者,1~2天內要複查胸部X線檢查。胸部CT檢查以玻璃樣改變最多見。肺部陰影吸收、消散較慢;陰影改變與臨床症狀體徵有時可不一致。

治療方案

對病毒患者的檢查

對病毒患者的檢查治療中重點應針對SARS主要的症狀,給予利巴韋林抗病毒治療,阿奇黴素或左氧氟沙星預防感染治療,必要時給予無創機械通氣。腹瀉的治療主要是對症治療,注意營養支持提高免疫力和維持電解質平衡,避免濫用抗生素。腹瀉的及時控制好轉對病情的整體恢復是重要的環節。在SARS病例的中晚期,特別是接受超常規劑量激素治療者,消化道出血者亦屢見報導。針對胃腸系統合併症,我們的處理體會是:有腹瀉者以胃腸黏膜保護劑(雙八面體蒙脫石等)口服能有效控制症狀,且無副作用;大劑量激素使用者,常規口服制酸藥預防消化道出血,效果滿意。患者的糞便應嚴格進行消毒處理。

併發症

伴腹瀉的SARS患者的全身及呼吸道症狀並無特殊,可能由於患者的及時收治,腹瀉導致的併發症尚不多見。

預後及預防

預後:本病是自限性疾病,大部分患者經綜合性治療後緩解或痊癒。胃腸道感染症狀也隨之消失。

預防:重點在於控制傳染源和切斷傳播途徑。

流行病學

SARS的胃腸道感染

SARS的胃腸道感染現有資料表明,SARS患者是最主要的傳染源。極少數患者在剛出現症狀時即具有傳染性。一般情況下傳染性隨病程而逐漸增強,在發病的第2周最具傳播力。通常認為症狀明顯的患者傳染性較強,特別是持續高熱、頻繁咳嗽、出現ARDS時傳染性較強。退熱後傳染性迅速下降,尚未發現潛伏期患者以及治癒出院者有傳染他人的證據。

儘管目前對於SARS的流行病學特徵尚未完全清楚,但可以確定其傳播途徑以近距離飛沫傳播為主,同時可以通過手接觸呼吸道分泌物經口、鼻、眼傳播。近距離呼吸道飛沫傳播,即通過與患者近距離接觸,吸入患者咳出的含有病毒顆粒的飛沫,是SARS經空氣傳播的主要方式,是SARS傳播最重要的途徑。目前尚不能排除經腸道傳播的可能性,尚無經過血液途徑、性途徑和垂直傳播的流行病學證據。

一般認為人群對SARS普遍易感,兒童感染率較低。2003年4月15日,香港有關機構報導了陶大花園居民區暴發的32l例SARS病例,有腹瀉表現者占66%;據報導,SARS患者腹瀉的發病率在各地區各國有明顯的差異,北京24.5%~73.9%,廣州7.8%~24.2%,香港38.4%~53%,台灣50%,加拿大多倫多地區24%。這種差異可能是各地對診斷標準不同造成,是否與病毒的變異有關尚不明確。現有的統計還不能說明各年齡組SARS合併腹瀉發生率的統計差別。國內數據顯示高齡死亡組似有較高的腹瀉發生率。

保健貼士

本病重在預防,積極控制傳染源。