歷史沿革

據史書記載,金天會十四年(1136)徂徠隸屬山東西路泰安軍奉符縣。

清雍正十三年(1735)始建泰安縣,徂徠分屬泰安縣好義、梁父兩鄉。

1912年分屬好義區和梁父區。

1928年分屬第五區、第三區。

1938年5月至1940年12月隸屬泰安縣第五區(顏張區)。

1948年屬第八區。

1948年2月改為徂徠區。

1955年改為徂徠區。

1957年撤區並鄉,部分劃歸為北望鄉,其餘劃為南上莊鄉。

1958年9月成立徂徠公社。

1958年合併建徂徠公社。

1984年改為徂徠辦事處。

1984年6月改為徂徠辦事處,下轄一鎮四鄉。

1985年改鎮。

1986年徂徠辦事處改為徂徠鎮。鎮境,

2017年2月27日,泰安市政府區劃調整會議召開,岱嶽區徂徠鎮整建制劃歸泰安市高新區。

行政區劃

徂徠鎮因徂徠山而名。鎮境,1912年分屬好義區和梁父區。1928年分屬第五區、第三區。1948年屬第八區。1955年改為徂徠區。1957年撤區並鄉,部分劃歸為北望鄉,其餘劃為南上莊鄉。1958年合併建徂徠公社。1984年改為徂徠辦事處。1985年改鎮。1999年,全鎮轄南上莊、北上莊、魯家莊、寺河、杜家莊、下莊、新莊、許家莊、徂徠村、姬家莊、鄧家莊、曹莊、鄭家莊、孫家疃、橋溝、北望、寬店、崔家莊、河西、邊家莊、石崖、興隆、小埠前、東埠前、西埠前、留送、官路、向陽、桃園、李家峪、水泉、土門、南黃、北黃34個行政村,78個自然村。行政村

| 南上莊村 | 北上莊村 | 下莊村 | 杜家村 |

| 寺河村 | 新莊村 | 魯家莊村 | 鄧家莊村 |

| 許家莊村 | 曹莊村 | 姬家莊村 | 徂徠村 |

| 橋溝村 | 北望村 | 孫家疃村 | 鄭家村莊村 |

| 寬店村 | 崔家莊村 | 邊家莊村 | 河西村 |

| 石崖村 | 興隆村 | 留送村 | 西埠前村 |

| 東埠前村 | 小埠前村 | 官路村 | 向陽村 |

| 李家峪村 | 水泉村 | 南黃崖村 | 北黃崖村 |

| 土門村 | 桃園村 |

地理位置

徂徠鎮位於泰安市高新區區境東部,北與泰山區邱家店鎮隔牟汶河相望,南與高新區房村鎮、良莊鎮、天寶鎮相連,東與高新區化馬灣鄉、岱嶽區角峪鎮、范鎮相連,西與高新區北集坡街道毗鄰。面積133平方公里。鎮機關駐南上莊村,距泰城15.8公里。泰樓路、泰新路穿鎮而過。

人口數據

(第五次人口普查數據)| 總人口 | 56415 |

| 男 | 28526 |

| 女 | 27889 |

| 家庭戶戶數 | 18130 |

| 家庭戶總人口(總) | 55504 |

| 家庭戶男 | 27936 |

| 家庭戶女 | 27568 |

| 0-14歲(總) | 10910 |

| 0-14歲男 | 5705 |

| 0-14歲女 | 5205 |

| 15-64歲(總) | 40326 |

| 15-64歲男 | 20586 |

| 15-64歲女 | 19740 |

| 65歲及以上(總) | 5179 |

| 65歲及以上男 | 2235 |

| 65歲及以上女 | 2944 |

| 戶口本地住在本地 | 55003 |

經濟狀況

綜述

勤勞善良、淳樸熱情的徂徠人民,自改革開放以來,開拓創新,積極進取,經濟和社會各項事業都取得了顯著的成績,先後榮獲了“省級文明鎮”、“省級明星鎮”等稱號。如今的徂徠更以昂揚的姿態、奮發的鬥志融入到了經濟建設的大潮當中,向“工業立鎮、旅遊興鎮、農業穩鎮”的目標不斷邁進。2007年,全鎮實現國內生產總值4.15億元,地方財政收入560萬元,農民人均純收入4400元。

第一產業

農業結構調整步伐加快,積極引導民眾發展特色種植業和特色經濟。全鎮大櫻桃面積達到15000畝,優質桃6000畝,黃金梨3000畝,板栗10000畝,蘋果1800畝,桑蠶面積3000畝。引進農業龍頭企業泰安安康牧業公司一處,培植九州花卉種植企業一處。

第二產業

徂徠鎮大力實施“工業立鎮”戰略,全鎮已經初步形成建築建材、機械加工、棉毛紡織、化工、農副產品加工等

門類比較齊全的工業體系。2007年,全鎮工業企業實現增加值3.1億元、銷售收入8.7億元、實交稅金830萬元,分別增長45.5%、28%和16%。全鎮9家規模以上工業企業累計完成銷售收入3.5億元,實現工業增加值1.05億元,利稅2783萬元,分別增長40%、26%和31%,實現了工業經濟規模效益的同步增長。

徂徠鎮堅持把招商引資作為經濟工作的重中之首,著力解決制約招商引資的突出問題,以引進工業項目為重點,不斷提升項目質量,增強企業發展後勁。2007年全鎮共引進項目12個,契約引資額2.08億元,實際到位資金8262萬元。其中投資過5000萬以上的2個,1000萬以上的8個,為我鎮經濟發展注入了強大動力。

社會事業

交通

徂徠鎮基礎設施完善,交通快捷,距泰城15.8公里,距濟南飛機場80公里,距京福高速公路20公里,泰樓、泰新、京滬高速公路穿鎮而過,鎮內柏油公路四通八達。通訊設施完備,中國移動、網通等網路基站疏通國內外。

教育

教育工作成績顯著,鎮內現有區級學校2處,中學2處,國小11處,成教中心校1處,幼稚園16處,義務教學入學率、鞏固率均達100%,是“省級教書育人先進單位”。

| 泰安市岱嶽區徂徠鎮中心國小 | 泰安市岱嶽區徂徠鎮北望國小 |

| 泰安市岱嶽區徂徠鎮北上莊國小 | 泰安市岱嶽區徂徠鎮埠前國小 |

| 泰安市岱嶽區徂徠鎮寺河國小 | 泰安市岱嶽區徂徠鎮河西國小 |

| 泰安市岱嶽區徂徠鎮崔家莊國小 | 泰安市岱嶽區徂徠鎮李家峪國小 |

| 泰安市岱嶽區徂徠鎮橋溝國小 | 泰安市岱嶽區徂徠鎮留送國小 |

| 泰安市岱嶽區徂徠鎮許家莊國小 | |

| 泰安市岱嶽區徂徠鎮第一中學 | 泰安市岱嶽區徂徠鎮第二中學 |

衛生

醫療衛生條件不斷提高,有鎮中心衛生院1處,村級中心衛生所25處,農村合作醫療參合率在95%以上。完成村村通公路建設6公里。廣播電視普及,民眾精神文化生活豐富。全鎮經濟社會穩定,政通人和,各項工作創歷年來的最好水平。

工業發展

徂徠鎮

徂徠鎮徂徠鎮堅持把招商引資作為經濟工作的重中之首,著力解決制約招商引資的突出問題,以引進工業項目為重點,不斷提升項目質量,增強企業發展後勁。2007年全鎮共引進項目12個,契約引資額2.08億元,實際到位資金8262萬元。其中投資過5000萬以上的2個,1000萬以上的8個,為我鎮經濟發展注入了強大動力。

黨建工作

徂徠鎮

徂徠鎮一、抓認識,增強主動性。解放思想的過程就是認識不斷提高、升華、更具時代性的過程。結合實際,徂徠鎮

制定出了切實可行的實施方案,並及時召開了動員大會,明確了活動的目的意義,解決的嚴重問題、方法步驟、工作要求,使廣大黨員幹部認識到這次學教活動“問題找得準,符合實際,措施定得實”,操作性強,進一步增強了積極參與活動的主動性。

二、抓活動,增強操作性。以學教活動為載體,把教育寓於活動之中,增強了幹部參與的積極性,使活動有抓手,更具操作性。召開了老幹部、老黨員代表座談會、舉辦解放思想形勢報告會。傾聽他們的看法和建議,發動黨員幹部為發展獻計獻策。

三、抓重點,增強針對性。在學教活動中,徂徠鎮本著有什麼問題就解決什麼問題,什麼問題突出就先解決什麼問題的原則,通過深入分析,認真討論,努力查找影響和制約本鎮進一步發展的突出問題。做到有的放矢,突出重點,以重點帶動全面。

四、抓結合,增強實效性。解放思想的目的是促發展。為了確保活動的實效,徂徠鎮把學習提高與督查整改相結合。堅持邊學、邊查、邊改的方法,對照先進找差距,認真擺查,深刻剖析,切實找出影響和制約工作的突出問題,並採取紮實有效的措施,認真加以解決;切實做到解放思想與科學發展兩不誤、兩促進、兩提高。

歷史文化

扭秧歌

扭秧歌人物軼事

李白徂徠山人文氣息濃重,歷代名人輩出。唐開元二十五年(737年),李白移家東魯,與山東名士孔巢文、韓準、裴政、張叔明、陶沔在徂徠山竹溪隱居,世人稱他們為“竹溪六逸”。後李白在《送韓準裴政孔巢父還山》詩中曾有“昨宵夢裡還,雲弄竹溪月”之句,對這段隱居生活留有深情回憶。竹溪位於徂徠山西南麓的乳山腳下,金代明昌年間,泰安人安升卿在徂徠題刻中有“訪竹溪六逸於乳山”之語。這裡峰巒突起,一川縈迴,林木棉蒙,鳳尾森森。山前有一竹岩,石紋如深雕竹葉片片。攀上竹岩,可見到安升卿所書“竹溪佳境”四個大字,沿溪而行,溪水淙淙,逶迤西注,芳草葳蕤,雜樹生花。此處為“六逸堂”故址。後人為紀念竹溪六逸的這段情緣,曾留下石刻《竹溪六逸》(作者徐瑋)和國畫《竹溪六逸》(作者張大千)等著名作品。

石介

徂徠歷史文化名人中最為稱道者應屬宋初名儒石介。石介(1005~1045)宋代理學家,思想家,教育家。字守道,一字公操。兗州奉符(今山東泰安)人。故居在今徂徠山西北橋溝村。因曾創建泰山書院、徂徠書院,以《易》、《春秋》教授諸生,“重義理,不由註疏之說”,開宋理學風氣之先聲,“泰山學派”創始人,世人尊稱徂徠先生。天聖八年(1030年)舉進士,歷任鄆州觀察推官、南京留守推官等職,後為國子監直講、太子中允、值集賢院。與孫復、胡瑗提倡“以仁義禮樂為學”,並稱“宋初三先生”。歐陽修稱他“貌厚而氣完,學篤而志大,雖在畎畝,不忘天下之憂”。石介的文章“博辯雄偉,極陳古今治亂成敗,以指切當時賢愚善惡,是是非非,無所忌諱”。他抑止佛老,捍衛儒家道統,開展古文運動。石介於慶曆五年(1045)卒於家中,享年41歲。歐陽修為石介撰寫墓志銘,稱其“德如徂徠之岩岩,道如汶水之湯湯”。石介的詩文,南宋時即有刻本,至清代有多次翻刻本。1984年中華書局出版《徂徠石先生文集》(陳植鍔蒐集校點),錄石介頌10首、古詩54首、律詩80首、雜著40篇、論12篇、書信40篇、序8篇、記11篇、啟表10篇、附錄佚文8篇,是迄今最完整的文集。

石介墓位於徂徠山西北麓橋溝村南、北望莊北。原墓林占地20畝,古柏千株,濃蔭蔽日。前有明萬曆年間御史宋燾立《宋太子中允徂徠石先生神道碑》,後為石介墓。墓前立明代學者吳希孔書《宋故太子中允石介之墓》碑,碑側嵌蘇軾及劉概詩碑。墓林中還有石介於宋康定二年(1041年)所撰《石氏先塋表》碑。石介墓有歐陽修撰書《徂徠先生墓志銘》。墓林在“文化大革命”中被平毀。

遙祭守道先生

蘇軾先生魂氣歸於天,先生行魄入黃泉。

堂堂世上文章主,幽幽地下埋今古。

直饒泰山高萬丈,爭及徂徠三尺土。

党懷英

党懷英(1134—1211)金代文學家、書法家。字世傑,號竹溪,諡號文獻,馮翊(今陝西馮翊縣)人,後定居山東泰安。大定十年成進士,官至翰林學士承旨,世稱“黨承旨”。擅長文章,工畫篆籀,稱當時第一,著有《竹溪》十卷。

党懷英為宋初名將党進的十一代孫,宋初學者石介之侄孫女婿。其父黨純睦為北宋泰安軍錄事參軍,因家奉符(今山東泰安市),遂為奉符人,後死於任上,其母以貧不歸,落戶於徂徠鎮鄧家莊村。建作書房於徂徠山讀書。

大定十年(1170)中進士,調任莒州軍事判官,後累遷汝陰縣尹、國史院編修官、應奉翰林文字、翰林侍制,兼同修國史。大定二十九年(1189),與郝俁參與《遼史》刊修。金章宗明昌元年(1190)升直學士,擔任國子監祭酒。時增修曲阜宣聖廟,奉聖命撰碑文。後遷侍講學士、翰林學士等職,深受歷任君主賞識,為當時金朝文壇領袖。章宗承安二年(1197),欲告老,未準,改任泰寧軍節度使,他為政崇尚寬簡,深得人心。次年再次召為翰林學士承旨。泰和元年(1201)受詔編修遼史,泰和四年(1204)8月,金朝廷命其寫了“泰和重寶”,鑄於錢幣上,其字筆圓潤老到,線條流動,柔中寓剛,灑脫透逸,後人以“金泰和”而美稱之,是錢幣遺產中的珍品。衛紹王完顏永濟大安三年(1211)逝世,逝世後埋葬於山東泰安奉符城(今山東省泰安市高新區西旺村)党家林,建有党懷英墓地,文革被破壞,現僅存石人、石馬、石羊等埋於村東,主墓已不知方位。

文化事業

建國以來,徂徠鎮的文化發展在繼承優秀傳統文化的基礎上,在馬克思主義先進文化的指導下,開拓創新,獲得了長足的發展。文化工作者從社會主義新文化發展的角度出發,利用農村傳統節日,製作、改編了一大批民眾喜聞樂見的文化產品,如呂劇《牆頭記》、《逼婚記》、《借年》、《李二嫂改嫁》等,既愉悅了民眾的身心,也教育了人、鼓舞了人。鎮村每逢節假日也組織豐富多彩的文藝活動,如村自己組建演出隊,演大戲、踩高蹺、扭秧歌、鑼鼓隊、快板、三句半等節目,內容積極健康,形式新穎活潑,深受老百姓的歡迎。徂徠人民的自娛自樂文化有著悠久的歷史。農民民眾在漫長的生產和生活中,伴隨著歷史的進程和民間歲時的風俗,集中了大量的民眾智慧和才能,逐漸形成發明了聽老人講民間故事和傳說、說唱歌謠、諺語、歇後語、俗語等。擺龍門陣,講民間故事是向人們展讀閃耀民眾智慧之光的故事,展示民間文化的內容,突出獨具的地方特色。歌謠反映生活,反映民間風情,傾訴人民勞役的辛酸。諺語是農民民眾政治、經濟文化生活的真實反映,展示農村民眾文化生活和社會生活的面貌。以此充實、滿足百姓的文化心理。村村社社,家家戶戶,在勞動過程中,一邊耕種一邊唱著悠雅的山歌,跳著歡快的拍打舞蹈,使勞動民眾享受著人間樂趣、解除民眾勞動中的疲勞。這些活動都是勞動民眾的智慧結晶。就空中燈彩活動而言,是百姓們用白綢扎制,精畫出各式龍、鶴、魚、雞、瓜果、車船、蝴蝶、胖娃娃等彩燈及各種大副彩綢標語,給人以美的、新穎的、通俗的、寓教於樂的感受。這些自娛自樂、接近生活的活動深受農村民眾的歡迎。

旅遊發展

徂徠鎮

徂徠鎮充分發揮徂徠山旅遊資源優勢,積極進行推介招商,大力開發建設了泰山溫泉城、翠微山莊等旅遊景點,極大的推動了全鎮旅遊開發進程,帶動了全鎮第三產業的快速發展。2007年,全鎮旅遊開發項目已達到10個,旅遊接待人數和收入分別達到3.8萬人和400萬元,分別增長46%和57.5%。

在徂徠鎮又探明發現一處儲量豐厚的優質溫泉群地熱資源。泰山“寶盆”即大汶口盆地,新發現的溫泉群位於泰山腳下的徂徠鎮橋溝村,面積約為1平方公里。據了解,橋溝溫泉是一處天然溫泉群,已探明熱水資源量為161.2萬立方米/年,熱水水溫在20℃-40℃之間。

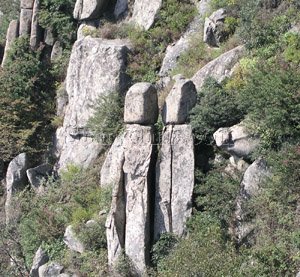

境內還有原泰安縣抗日舊址“走神洞”,風景獨特的中軍帳、馬場、獨秀峰、徂徠山夕照、秋到徂徠、夫妻石、情人石、紫藤抱石等四十多處名勝古蹟,每年都吸引大批中外遊人到此觀光旅遊。“徂徠山夕照”是泰山旅遊八大景觀之一,自古是泰山旅遊文化的重要組成部分。歷代帝王封禪泰山時,均在汶河沿岸舉行禪地活動。徂徠山西麓便是歷史上有名的大汶口文化遺址,是華夏文明的發祥地之一。1994年,徂徠山被列為“國家自然森林公園”。美麗的自然景觀和多彩的人文環境為實現徂徠山開發奠定了堅實的基礎。

徂徠山國家森林公園

徂徠山國家森林公園徂徠山國家森林公園位於山東腹地,北距泰山20公里,與之相稱姊妹山,也稱南泰山,南臨曲阜30公里,西靠大汶口文化發祥地20公里,總面積25萬畝,主峰海拔1027米,是山東省最大的森林公園之一。徂徠山交通十分便利,東有國防0九公路穿山而過,北有京滬高速公路臨山而建,西有京福高速公路、津浦鐵路,景區內有穿越東西的幹線公路30公里,可直達主峰--太平頂,並有通往各景點的分支路線。這裡歷史遺蹟眾多,相傳吳王伐齊魯曾在中軍帳駐軍紮營。老子、孔子也在此山會面談話,建有二聖宮,唐代大詩人李白曾在徂徠山隱居,宋代理學家石介在此創建”徂徠書院“,徂徠山是道教、佛教、儒教聖地,據傳“泰山老母”老家就是徂徠山,有古廟宇遺址30多處,文化內涵十分豐富,碑刻、刻石眾多,尤以“大般若經”、“波羅密經”聞名,與泰山經石峪“金鋼經”同出一宗。徂徠山是山東省抗日武裝起義的革命聖地,並建有徐向前元帥題寫碑名的"抗日武裝起義紀念碑",是全省愛國主義教育基地。徂徠鎮徠山自然景觀宜人,是建國後人工造林的全國先進單位之一,森林茂密,山勢雄偉,重巒疊嶂,盤亘崎嶇,秀水縈繞。有千年古松、古柏、古銀杏、古紫藤,有奇峰聞名的“鞦韆架”、“獨秀峰”、“貴人峰”等,山石多怪,山洞、山泉俱多,大汶河環繞徂徠山三面。泰山有日出,徂徠山有夕照,均屬“泰安八大景”之一,《詩經》記載有“徂徠之松”。徂徠山植物、鳥類、獸類、名貴藥材繁多,構成了大自然的完整體系,身處徂徠山,回歸自然之感油然而生。由於徂徠山地域廣闊,水、土、氣候獨特,在這裡可開發建設,潛力、優勢巨大。經過多年建設,徂徠山國家森林公園已具備了吃、住、行、游、購、娛的一條龍服務能力。

文化旅遊

徂徠鎮

徂徠鎮徂徠鎮駐地東北方有一山,名無鹽山,是久負盛名的歷史文化名山。

無鹽山原名盤龍山,春秋時因處無鹽邑,又建無鹽廟而易名。

據碑載:此廟始春秋,歷漢唐,宋訖工。廟宇坐落在無鹽山頂,巨石拱門,上建“玉虛宮”,殿內有元始天尊塑像。兩側是鍾、鼓二樓。進拱門拾級而上便是無鹽大殿。正面供奉著無鹽君神像,東西配座是王母娘娘、泰山老母、趙君娘娘、送神娘娘。殿前廊側有猙獰二將把門。此殿飛檐斗拱,氣宇軒昂。後有“閟宮”(女媧廟)遺址。據《淮南子》一書記載:古代共工同顓頊打仗,敗陣後怒觸“不周之山”,於是天塌地陷,女媧從崑崙山趕來,用當地五色石補天。之後坐化於紫龍洞內。她專管世人生育之事。帝嚳元妃姜原曾千里迢迢來此向女媧神求子,而生神農后稷。院內紫龍洞深不可測,東院是道房。自山麓到山頂,青石鋪階,有牌坊兩處,戲樓一座。山下有四大名泉,西南槐泉號“神水”,服此可療卻百病,益壽延年。整座山上古木參天,松柏蒼翠,怪石嶙峋,堪屬我國最早的名勝古蹟。

美麗的自然景觀和多彩的人文環境為實現徂徠山開發奠定了堅實的基礎。

遺址

橋溝遺址

橋溝遺址位於泰安市郊區徂徠鎮橋溝村南,汶河東畔。面積4萬平方米,距地表1米為文化層,厚30厘米至50厘米,內含大量灰褐陶片。能看出器形的有夾砂灰陶子母口器蓋,灰褐陶鬼臉鼎足,夾砂灰陶罐,為龍山文化並含有岳石文化的遺址。

茅茨遺址

茅茨遺址位於徂徠山南茅茨村東北。遺址高出地面約3米,平面呈橢圓形,直徑約300米,面積7萬平方米,當地稱望兒城。地面採集遺物有鬲、罐、豆的殘片及足部。另有石斧1件,已殘,斷面呈橢圓形。陶器多為商周遺物。

石介墓地

位於徂徠山西北麓橋溝村南、北望莊北。原墓林占地20畝,古柏千株,濃蔭蔽日。前有明萬曆年間御史宋燾立《宋太子中允徂徠石先生神道碑》,後為石介墓。墓前立明代學者吳希孔書《宋故太子中允石介之墓》碑,碑側嵌蘇軾及劉概詩碑。墓林中還有石介於宋康定二年(1041年)所撰《石氏先塋表》碑。石介墓有歐陽修撰書《徂徠先生墓志銘》。惜墓林在“文革”中被平毀。

作書坊

位於攢石崮山腳下,山塢俊秀,地勢雄偉,怪石兀立。自隋唐以來,歷代名流隱士不斷到此隱居著述立說,故名作書坊。北崖有金代文學家、書法家党懷英的篆刻“竹溪”,西北為党懷英讀書處,額稱“竹溪庵”。党懷英曾在此著《竹溪集》康熙年間,在作書坊原址修建玉皇閣,原二層古建築的玉皇閣,已在抗戰時被破壞,今上層已坍塌,下層四面牆壁、門窗尚存。正中額題“玉帝閣”,現僅存“玉皇上帝”石匾額。今在玉皇閣遺址內和房前院子裡,附近村民自發建起了一座面積較小的王母娘娘廟,供奉王母娘娘,香火很旺。玉皇閣後一巨石上刻有:“泰安縣委舊址”。抗日戰爭期間,中共泰安縣委曾在玉皇閣辦公。

野人洞

位於徂徠山中軍帳西北的玲瓏山上,唐朝國子博士王希夷,晚年曾隱居於此,因其號“野人”,故名野人洞。唐玄宗封禪泰山時,召見年已90高齡的王希夷,封其為博士,聽任其還山,一時傳為佳話。野人洞洞門西向,洞內開闊,能容納幾十人。抗日戰爭時期,野人洞曾為中共泰安縣委臨時辦公地。當年日軍圍剿抗日軍民,曾釋放毒氣。因此洞有兩個出口,上下貫通,氣可疏散,軍民得以倖存。洞口石壁上,有一紀念碑,為革命老人於秀泉所立。

徂徠山抗日武裝起義遺址

位於徂徠山西的大寺,為山東省重點文物保護單位。1938年,山東省委發動了著名的徂徠山抗日武裝起義,1988年,山東省委在此修建了雄偉的“徂徠山抗日武裝起義紀念碑”。1994年,徂徠山被列為“國家自然森林公園”。

特色村屯

徂徠鎮

徂徠鎮徂徠鎮許家莊村有著悠久的歷史,地處泰山之陽,面徂徠、背汶河,乃風水寶地。自8代許氏三兄弟定居建村以來,有千餘年歷史。現有耕地面積3156畝,星轉斗移,天地巨變,現在發展成近4千人的大村是“省級文明村”。

善良樸實的先輩們在此耕耘勞作,繁衍生息,創造了豐碩的物質文明和文化成果,曾留下眾多的歷史文化遺址。

《泰安市志》載聞名四鄉的石老爺神像為漢代所立。傳說因當地夜間鬼怪作亂擾得雞犬不寧。為祈求平安、驅鬼鎮邪,鄉人立石人老爺神像。後人將“石人老爺”供奉為驅鬼怪、鎮妖邪、立功名、送子嗣、事財富、賜福壽、醫百病、保一方平安的神靈。善男信女頂禮膜拜、香火不斷、十分盛行。每年的正月十六“石人會”。廟會上唱戲的雜耍的賣玩的、賣吃的、賣用的、熙熙攘攘趕會之眾達萬人。“石人老爺”內容豐富,內涵深邃。“石人老爺”從內涵上體現的是“平安”二字。在周邊地方流傳九遠。它所表現的平安文化表現了人們普遍渴求“平安祥和”的美好願望,體現了中華民族的人文精神,具有鮮明的地方特色。

許家莊眾多歷史文化遺址中首推雙廟。舊時雙廟在某些人中甚至成為許家莊的代稱。據記載,雙廟為三義殿、觀音堂合稱,創建無考。三義殿坐落在村中央,坐北朝南,占地約為1畝。主殿三間,內祀劉備、關羽、張飛泥塑神像。院內石碑互通,紅松一株,大鐘一口。三義殿對面為觀音堂,占地約半畝。主殿三間,內祀觀音菩薩泥塑神像。院內碑碣數通。雙廟西行約半里路有古剎一座曰法雲寺。寺占地十餘畝,大殿5間,內祀十八羅漢泥塑神像,栩栩如生,香火甚盛,頗有名氣。寺內古柏十五株,大鐘一口。寺前石橋一座,橋東有灣,俗稱寺門灣。昔日每逢初一、十五或者重大節日及進入臘月的日子,鐘聲悠揚,響徹雲霄。雙廟東行二百米,有河曰青龍河。跨河架橋,曰青龍橋已有百餘年歷史,古橋仍存,橋西有座土地廟,過橋東行50米為聞名四鄉的石人老爺神像。

村南首有古橋一座曰九珠蟠龍橋,根據《重修泰安縣誌》載,清嘉慶2年重修。道光二十九年張標重修。鹹豐三年張志遠重修並築河壩二十餘丈。橋東首有株古槐,傳說栽植四百餘年,粗三圍,主幹中空,仍枝繁葉茂,鬱鬱蔥蔥。村南約2里舊有高戰地曰“南城”,歷史記載金代文學家、書法家党懷英曾經居住與此。村之南首有關帝廟。內祀關羽神像。村北頭有清代建劉氏祠堂。村北原立有許氏林碑。金大定二十九年所立高220cm、寬110cm、厚20cm。圭首。碑顏《許氏墳林宗族之記》。許家莊還有許多歷史遺址。如林東有古馬道。據說是武舉鄉試場所。

中國鄉鎮大全7

| 中國的鄉鎮很多,但真正了解它們的卻不是很多,讓我帶您去領略它們的風土人情吧。 |