簡介

南宋宰相范成大《驂鸞錄》首舉徂徠書院,在歷史上,范成大最早的提出了古代四大書院之說:“諸郡未命教時,天下書院四:徂徠、金山、嶽麓、石鼓”。中國古代四大書院的說法,即起源於此。

清代著名學者全祖望曾言:“宋世學術之盛,安定、泰山為之先河,程朱二先生皆以為然。”

在古代,泰山徂徠書院,曾在中國書院史上占有極其重要的地位。徂徠山,在泰山東南側,徂徠山,又稱龍徠山,馱來山,是泰山的姊妹山。《詩經·魯頌》有“泰山岩岩,魯邦所瞻”的吟詠,也有“徂徠之松,新甫之柏”的讚美,唐朝大詩人李白曾隱居於此。早在2000多年以前,泰山與徂徠山的美名就已經名揚天下了……

徂徠山最高峰太平頂與泰山玉皇頂遙相對峙,故有“泰山徂徠”相提並論的說法。宋景祐四年(1037年),北宋著名學者孫復(996年-1057年)在泰山岱廟東南隅建信道堂,後移至泰山腳下,定名泰山書院。

宋寶元元年(1038年)至康定元年(1040年),徂徠山人、北宋著名學者石介(1005年—1045年)在家鄉服喪期間,在徂徠山長春嶺創建徂徠書院。就像玉皇頂與太平頂雙峰並立那樣,泰山書院與徂徠書院也相鄰而建,互映生輝,讓一域文化華彩流溢而傳之久遠。

泰山與徂徠山,亦因一脈相承的泰山徂徠書院而一同名揚四海,那時,這一帶的書院鼎盛一時,琅琅書聲傳盪在高山之之中……

書院創始人

泰山學派,毓毓文風孫復、石介是泰山徂徠書院的創始人。

孫復、石介二人既是著名的古文家、教育家,也是宋代理學的先驅。

泰山徂徠書院是北宋初年山東境內最早、最著名的書院。

山東徂徠書院,開啟了宋代古文運動的序幕,代表了儒家的一種積極入世的文化,流動著儒家文化的風骨,它在齊魯文化中,應占有重要的一席之地。

所有這些,不僅對於中國古代書院史的考察,而且對於思想史、文化史、政治史的研究,都具有相當重要的價值。泰山徂徠書院也成為泰山文化史上富有理性光輝的篇章。

徂徠書院的創始人孫復、石介二人以儒家理學精神為先導,培養了一批富有成就的人才,樹立了一代嚴謹學風,形成了對後世影響深遠的“泰山學派”,一時,泰山徂徠書院門生弟子云集,著名的有姜潛、劉牧、張洞、李蘊、祖擇之、杜默、張續、李常、李堂、徐遁等人。金代的党懷英、清代的趙國麟都曾讀書於此。

徂徠美景,令人神往

徂徠山上,古蹟眾多。據初步普查,今存寺廟3處,碑碣54塊,摩崖刻石113處,古樹名木千餘株。

《詩經》、《史記》對此山有多處記載,歷史名人多有題詠,民間傳說更是數不勝數。

吳王闔閭、孔子、漢武帝、漢光武帝、李白曾親自登臨,司馬遷也曾到達此處,汶河沿岸是春秋時魯國人才輩出之處。

徂徠山上,有吳王駐蹕的中軍帳,有西漢赤眉軍起義的根據地—天勝寨,有北齊時的映佛崖摩崖刻石,有唐代大詩人李白與山東名士孔巢父等6人隱居處,有徂徠山抗日武裝起義遺址等,歷史文物古蹟豐富。

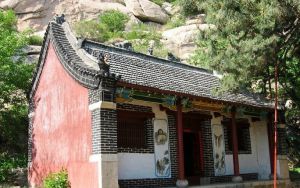

徂徠書院,附近有攢石崮陡拔峻峭,周圍獨秀峰、車轍山、崆崆山等,姿態各異,爭奇斗險。西部平曠,著名的“徂徠夕照”,令人心馳。徂徠書院南靠竹溪,“竹溪六逸”隱於此。北望泰山,山勢飄渺,猶如蜃樓。極目四望,怎一個“曠”字了得,心胸跟著開闊的無邊。

大師鼎立、交輝相應

宋代理學大師朱熹曾說:“自景祐、明道以來,學者有師,惟先生(胡瑗)、泰山孫明復(孫復)、石守道(石介)三人。”

朱熹所說的以上三個人,就是和泰山徂徠書院有緊密聯繫的當時著名的學者孫復、石介和胡瑗。也就是,當時著名的“宋初三先生”。

孫復—泰山先生

孫復—北宋著名學者

孫復—北宋著名學者胡瑗—安定先生

胡瑗—北宋著名學者

胡瑗—北宋著名學者胡瑗(993年-1059年),泰州海陵(今江蘇泰州)人,世居陝西安定堡,人稱安定先生。在泰山書院,人們尊稱孫復為“泰山先生”、石介為“徂徠先生”、胡瑗為“安定先生”,他們就是有名的“宋初三先生”。

當年,胡瑗在泰山刻苦攻讀,十年沒有回家,終成學問豐厚、通古博今的大學者。讀書期間,無論生活多么艱苦,胡瑗總是不廢學業。據記載,胡瑗每接到家裡的來信,只要看到書面上有“平安”二字,就把信投到書院旁的溪澗之中,以免讀信分散精力,影響讀書。後人遂將胡瑗投書的地方命名為“投書澗”,如今,該處已成為泰山著名的古蹟之一。古人有詩讚頌:“泰岱名儒盛,三賢聚一堂。投書留澗古,講學有壇荒。道水輶軒慕,祠新俎豆光。傳經慚予職,仰止倍徬徨。”

宋慶曆二年(1042年)夏,石介服除,做了國子監直講。同年十一月,在范仲淹、富弼的推薦下,孫復也做了國子監直講,泰山書院也就停止了授業活動。隨著孫復、石介、胡瑗的到來,國子監卻由衰為興,人數從二三十人驟增至數千人,這可以看作是泰山書院學風在更大範圍內的傳揚。

“宋初三先生”得到了泰山人民的世代敬仰,當地建有“三賢祠”以春秋致祭,而“景賢石”、“授經石”、“講書台”、“投書處”等題刻更是將泰山書院銘刻千秋。正像三賢祠對聯寫的那樣:“道仰傳薪,快有經書留舊席;人高侍立,妙兼風雨對名山。”

石介—徂徠先生

石介—北宋著名學者

石介—北宋著名學者石介是地道的徂徠山人,1005年生於兗州奉符(今山東泰安市岱嶽區徂徠鎮橋溝村)。世代以耕田為業,其父石丙到了六十多歲才當上縣令,是他家族中第一個為官之人。歐陽修曾評價石介:“貌厚而氣完,學篤而志大。”二十多歲時,石介北游魏地,到宋初古文家柳開的出生地瞻仰柳氏遺蹟,後又南下宋城(今河南商丘),進南都學舍,跟隨政治家、文學家范仲淹誦讀詩書。天聖八年(公元1030年),二十六歲的石介中進士,同科的有歐陽修等,任鄆州觀察推官。

石介性格耿直剛烈,嫉惡如仇,敢言直諫、毫無顧忌“指切當時,是是非非,毫無顧忌”(《宋史·列傳第一百九十一》),曾上書直諫仁宗,指責仁宗寵幸美女,飲酒無度,鐘鼓連晝夜。致使仁宗心中很不高興,雖有杜衍推薦,卻是罷而不召。後因父母相繼謝世,他只好守喪在家。當時,外族入侵,西北邊疆烽火四起,石介身居徂徠,心憂天下,他通過詩歌來表達自己憂慮的心情:“平生讀詩書,胸中貯經綸。薄田四五畝,甘心耕耨勤?依鋤西北望,涕淚空沾襟。”(《偶作》)。就在此時他創辦了徂徠書院,傳授自己的治國之道。

慶曆二年(1042年)夏,石介丁憂期滿,因杜衍再次推薦被召為國子監直講。第二年,范仲淹、富弼、歐陽修、杜衍等人被仁宗器重,皆任高官要職。施行“慶曆新政”。石介欣喜若狂,精神振奮,說:“這是大好事,我應當歌頌。”於是,他寫了《慶曆聖德詩》,贊革新派,貶保守派,指責反對革新的夏竦等人為大奸。石介的行為使夏竦等人深深銜恨在心,自此成為死敵。當時,同任直講的孫復提醒石介說:“你的災禍從此開始了。”果然,夏竦為解切齒之恨,便從石介開刀,進一步打擊革新派,他命家中傭人摹仿石介筆跡,偽造了一封石介給富弼的信,內容是革新派計畫廢掉仁宗另立新君。范仲淹等人有理也說不清,只好請求外任,變法遂告失敗。慶曆五年(1045),范仲淹等人有被保守派誣陷搞“朋黨”活動,革新派相繼罷職,石介也在“朋黨”之列,成了眾矢之的,外放到濮州(今山東鄄城縣北)任通判,未到任所便病死家中,終年四十一歲。

石介死後,夏竦等人並未甘休,欲置革新派於死地。當時,徐州孔直溫謀反,敗露後被抄家,石介過去與孔直溫的來往書信也被查抄出來。夏竦藉此大作文章,向仁宗說石介其實沒有死,被富弼派往契丹借兵去了,富弼做內應,夏竦等人要求發棺驗屍,古人講究入土為安,夏竦這一招確實狠毒至極,宋仁宗兩次派官員去發棺驗屍,參加石介喪事的數百人集體保證石介已死,才倖免發棺。這事震驚全國。

馮玉祥題詞

馮玉祥—洗心亭題詞,警示後人

上世紀30年代,愛國將領馮玉祥隱居泰安,曾在泰山普照寺西北五賢祠(孫復、石介、胡瑗、宋燾、趙國麟)居住,馮將軍景仰前賢品德學問,曾照《宋史》本傳立石介、孫復碑。

同時,為進一步表示敬重,馮將軍又邀請石、宋、趙三賢后人會見,當時三姓後人去了百餘人,馮將軍握著石介後人石景謙的手與之交談良久,並贈與禮品。泰山五賢祠分東西兩院,東院為祠,西院為講書堂。祠後石崖上有題刻“講書台”、“授經台”、“千秋道岸”、“能使魯人皆好學”等,多少讓人看出些儒家學府當年的影子。 五賢祠前溪畔有石亭,額書“洗心亭”,四面皆為清代人題聯,似也沒什麼佳句。馮玉祥在“洗心亭”內題的標語:“你忘了沒有,東三省被日本人侵占了去,有硬骨頭的人應當去拚命奪回來!”看了讓人血涌心熱。

泰山腳下的古遺址

| 泰山歷史悠久,文化內涵豐富。中華人民共和國建立後,經多次文物普查,現存主要古遺址42處,古墓葬13處,古建築58處,碑碣1239塊,摩崖刻石1277處,石窟造像14處,近現代文物12處,文物藏品萬餘件。其中城子崖遺址、四門塔、大汶口遺址、靈岩寺、岱廟、千佛崖石窟造像、龍虎塔、九頂塔、馮玉祥墓等,先後被國務院公布為國家重點文物保護單位。 | |||

| 大汶口遺址 齊長城遺址 烽火台遺址 周明堂遺址 社首山遺址 智人化石遺址 漢明堂 中淳于遺址 銅山冶銅遺址 羊祜故城遺址 | 城子縣遺址 泰山書院遺址 徂徠書院遺址 青岩書院遺址 孔子廟遺址 隱仙觀遺址 神通寺遺址 青崖寨遺址 赤眉軍起義遺址 黃巢寨遺址 | 龍門口遺址 姚莊遺址 古博城遺址 文姜城遺址 勺山遺址 黃崖寨遺址 茅茨遺址 登封台遺址 姜博士起義遺址 | 岱麓書院遺址 湧泉庵 汶陽遺址 唐王寨遺址 趙家泉古城址 竹林寺遺址 橋溝遺址 谷山玉泉寺 柳杭遺址 |