地域概況

巴里坤哈薩克自治縣熱瓦克佛

巴里坤哈薩克自治縣熱瓦克佛 巴里坤哈薩克自治縣成立於1954年9月30日,是全國三個哈薩克自治縣之一(木壘縣,總人口8.6萬人,哈薩克族2萬人,占23.6%;甘肅阿克塞縣,總人口9100人,哈薩克族3700人,占41.3%)。地處新疆東北部,東鄰伊吾縣,南接哈密市,西毗木壘哈薩克自治縣,北與蒙古國接壤,境內中蒙邊界線長309公里,設有國家一類季節性開放口岸——老爺廟口岸(該口岸建設於1992年,04年前每季度開放一次,04年起每兩個月開放一次,年過貨量2.5萬噸左右),是新疆與蒙古國發展邊貿的重要開放口岸之一。全縣總面積3.84萬平方公里,占全地區總面積的25%,轄15個鄉鎮場區、45個行政村、11個自然村(牧業村16個),129個村民小組,6個居民委員會(城鎮4個、博爾羌吉鎮2個)。全縣總人口10.1萬人,有13個民族成份,其中以哈薩克族為主的少數民族占34%。農牧民1.6萬戶、6.9萬人(勞動力3.6萬人),占總人口的78%,其中牧民5700戶2.4萬人,占農牧民總數的34.5%)。

巴里坤縣地處亞歐大陸腹地,平均海拔1650米(縣城海拔1680米),屬溫帶大陸性冷涼乾旱氣候區,冬季嚴寒,夏季涼爽,光照充足,四季不分明。年均氣溫1℃,極端最高氣溫35℃,極端最低氣溫-43.6℃。年均日照3210—3269小時。無霜期98—104天。年降水量僅202毫米左右,蒸發量1638毫米。2006年被國家確定為五類地區。2008年,總降水量229.1毫米,較07年(342.4毫米)偏少113.3毫米;平均氣溫4.0℃,較07年偏低0.3℃。

巴里坤縣有可耕地50.4萬畝(其中基本農田36.6萬畝),每年實播30萬畝左右,主要農作物有馬鈴薯、大麥、飼用玉米、小麥、晚熟哈密瓜等。全縣天然草場2866萬畝,可利用草場1998萬畝(其中優質割草場18萬畝),主要畜種有牛、羊、馬、驢、駝等,1996年被自治區確定為牧業縣。全縣牲畜最高飼養量約100萬頭只,年底存欄約55萬頭只,其中大畜5萬頭(農區2萬餘頭、牧區近3萬頭);小畜50萬隻(農區占35%、牧區占65%)。全縣濕地134萬畝。林地面積122.7萬畝(天然林109.8萬畝、占91%,人工林12.9萬畝、占9%),森林覆蓋率1.45%。苗圃基地6個,總面積534畝(縣中心苗圃400畝)。 地下水資源量2.93億m3,年可開採量1.7億m3(其中黃土場開發區地下水資源量2300萬方,年可開採量1200萬方),現有機電井535眼(兵團100眼),年提水量1.09億m3,占可開採量的64%。全縣水庫20座(中型1座、小Ⅰ型5座、小Ⅱ型14座)、小塘壩34座,總庫容4316.95萬m3,有效灌溉面積(含林地)1.75萬公頃(合26.25萬畝)。全縣乾、支、斗三級渠道總長1326公里(乾渠321公里、支渠352公里、斗渠652公里),防滲率100%。高效節水面積6.83萬畝。全縣年用水總量1.9億m3,其中,農業用水1.76億m3,占用水總量的92.7%;工業用水390萬m3,占用水總量的0.2%;生態用水920萬m3,占用水總量的4.8%;生活用水482萬m3,占用水總量的2.5%。

巴里坤礦產資源豐富,種類多、品位高、儲量大,現已探明煤、石油、芒硝、黃金、膨潤土等30餘種,占哈密已發現礦產的43%。截止2008年底,有38支地勘隊伍、探礦權人51家在縣域內從事煤炭、金、 銀、銅、鐵、鉛、鋅、鉬、煤、鎳、芒硝、膨潤土、油頁岩、石材、油氣共14種礦產資源的勘查,共有地質勘查項目113個(勘查面積1870平方公里),其中煤勘查項目15個(勘查面積325平方公里,占17%)、金48個(面積715平方公里,占38%)、銅29個(面積471平方公里,占25%)、油頁岩4個(面積100平方公里)、鐵4個(面積62平方公里)、鉛3個(面積53平方公里)、鎳3個(面積50平方公里)、銀1個(面積17平方公里)、石材1個(面積11平方公里)、鉬1個(面積17平方公里)、膨潤土1個(面積21平方公里)、鋅1個(面積7平方公里)、芒硝1個(面積21平方公里)。

巴里坤古稱蒲類,是古絲綢之路北新道進入新疆的第一重鎮。人文景觀有國家重點文物保護單位1處(大河唐城),自治區重點文物保護單位8處(蘭州灣子古遺址群、漢滿兩城和地藏寺、仙姑廟等),縣級文物保護單位70餘處(巴里坤東黑溝古遺址被列為“2007年度中國十大考古新發現”之一);自然風光有全國四大鳴沙山之一的巴里坤鳴沙山、新疆三大草原之一的巴里坤草原以及西黑溝、怪石山等。現有國家AA級景區2處(哈薩克文化展館、怪石山),A級景區1處(古民宅)。2006年,被命名為自治區歷史文化名城。2007年,被自治區命名為旅遊強縣。2008年,巴里坤縣城榮獲國家AAAA級旅遊景區。 ——2007年,巴里坤腦閣抬閣、民間故事、巴里坤小曲子、漢族節日習俗、哈薩克族動物舞已經被列入自治區級第一批非物質文化遺產保護項目,其中新疆漢族非物質文化保護項目共7個,巴里坤占4項(曲子、腦閣抬閣、民間故事、漢族節日習俗)。 ——全縣現有各類大、中、小酒店、賓館、招待所、旅館48家(四星1家、二星2家),接待床位2600個,餐飲網點150家。

歷史革沿

巴里坤,一說系突厥語“虎湖”之意,因巴里坤湖而得名;一說系蒙古語“巴爾庫勒”的諧音,意為“虎前爪”,以地勢險要取名;一說為古代月氏語。漢為蒲類國,是西域三十六國之一。東漢屬伊吾盧,隋為伊吾郡地。唐貞觀十四年(公元640年)建蒲類縣,宋屬伊州。元屬別失八里東境,始稱巴爾庫勒。明屬瓦剌,為準噶爾部遊牧地。清初以巴爾庫勒諧音稱巴里坤。雍正九年(1731年)建巴爾庫勒城,置安西同知,雍正十三年(1735年)將地名漢字寫為“巴里坤”。乾隆三十八年(1773年)設鎮西府,鹹豐五年(1855年)裁府為直隸廳。1913年改廳為鎮西縣,屬鎮迪道。1934年劃歸哈密行政區。1953年經中央人民政府政務院批准,廢除帶歧視民族的鎮西縣名,恢復巴里坤名稱;翌年9月30日成立巴里坤哈薩克自治縣。今屬哈密地區。

2000年,巴里坤哈薩克自治縣轄2個鎮、10個鄉:巴里坤鎮、博爾羌吉鎮、薩爾喬克鄉、海子沿鄉、下澇壩鄉、大紅柳峽鄉、八牆子鄉、奎蘇鄉、石人子鄉、大河鄉、花園鄉、三塘湖鄉。 根據第五次人口普查數據:全縣總人口85964人,其中:巴里坤鎮 12552人、博爾羌吉鎮 443人、薩爾喬克鄉 4472人、海子沿鄉 6229人、下澇壩鄉 5273人、大河鄉 17842人、奎蘇鄉 10018人、石人子鄉 7531人、花園鄉 6504人、三塘湖鄉 1403人、大紅柳峽鄉 2915人、八牆子鄉 1458人、兵團紅山農場虛擬鄉 6533人、兵團紅星一牧場虛擬鄉 2791人。

行政區劃

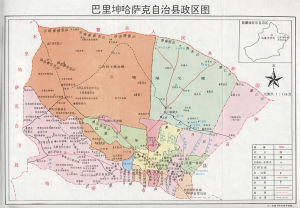

巴里坤哈薩克自治縣

巴里坤哈薩克自治縣 巴里坤哈薩克自治縣是新疆維吾爾自治區東北部的一個邊境縣,位於天山山脈東段與東準噶爾斷塊山系之間的草原上,地理坐標為東經91°19′30″~94°48′30″、北緯43°21′~45°5′19″,東鄰伊吾縣,南接哈密市,西毗木壘哈薩克自治縣,北界蒙古人民共和國,中蒙國界長達309公里。全縣總面積38445.3平方公里,縣境東西長276.4公里,南北寬180.6公里。2005年全縣下轄4鎮、8鄉、1場,兩個開發區。有46個行政村,7個居委會,縣政府駐巴里坤鎮。

巴里坤鎮 轄7個社區:廣東路社區、廣場巷社區、新市路社區、團結路社區、解放路社區、光明路社區、天山路社區。

奎蘇鎮 轄10個村委會:奎蘇村、二十里村、拐把頭村、三十戶村、南灣村、小柳溝村、板房溝東粱村、板房溝村、樓房溝村、牧業村。

博爾羌吉鎮 轄2個社區: 鏡兒泉社區、二紅山社區。

大河鎮 轄8個村委會:舊戶西村、大柴溝村、乾渠村、東頭渠村、舊戶東村、新戶村、商戶村、西戶村。

下澇壩鄉 轄2個村委會:下澇壩村、小紅柳峽村。

薩爾喬克鄉 轄3個村委會:蘇吉西村、蘇吉東村、自流井村。

石人子鄉 轄4個村委會:三十里館子村、石仁子村、大泉灣村、韓家莊村。

海子沿鄉 轄3個村委會:海子沿村、尖山子村、卡子湖村。

花園鄉 轄3個村委會:花莊子村、南園子村、頭道河村。

三塘湖鄉 轄4個村委會:中湖村、上湖村、下湖村、岔哈村。

八牆子鄉 轄1個村委會:阿格喜沃巴村。

大紅柳峽鄉 轄3個村委會:大紅柳峽村、花兒刺村、北山村。

良種繁育場

黃土場開發區 轄4個村委會:黃土場村、阿依娜布拉場、巴彥德村、黑安胡圖克村。

兵團紅山農場

兵團紅星一牧場

自然地理

巴里坤哈薩克自治縣

巴里坤哈薩克自治縣 地形特徵是三山( 巴里坤山、 莫欽烏拉山、東準噶爾斷塊山系)夾兩盆( 巴里坤盆地、 三塘湖盆地)。南部是巴里坤山,中部是莫欽烏拉山,北部是東準噶爾斷塊山系。

巴里坤山(南山),位於縣境南沿,為 天山山脈東段,綿延縣境內160多公里,平均海拔3300米,最高峰是奎蘇東南的 月牙山,海拔4308.3米。在海拔3600米以上的山峰,終年積雪,分布著大量的冰川。

巴里坤縣中部是天山支脈莫欽烏拉山,因在巴里盆地之北,當地俗稱"北山"。莫欽烏拉山由西北向東南延伸,中部高,西部陷沒,全長70公里,海拔在2800-3200米之間。

最北部中蒙國界處是東準噶爾斷塊山系,東西走向,包括五條山(小哈甫提克山、大哈甫提克山、呼洪得雷山、蘇海圖山、海來山),逶迤縣境內部170多公里,平均海拔在2000為米左右。

巴里坤哈薩克自治縣

巴里坤哈薩克自治縣 巴里坤盆地是由巴里坤山、莫欽烏拉山和薩爾喬克西山所包圍的山間盆地,是巴里坤縣的平原地區。海拔1500-2000米。其中,西北山勢最低,形成了水氣入侵的天然缺口,盆底西寬東窄,狀如老虎大腿。地勢由東向西傾斜,巴里坤湖為盆地的最低處,海拔1581米。盆地分為三個地形區:南北高山區、西部低山區及中部高位盆地。整個盆地面積是的4514.64平方公里,占全縣總面積的11.74%。

三塘湖盆地,在莫欽烏拉山與東準噶爾斷塊山系之間。雖說距縣城88公里,但地形狀況與巴里坤盆地大不相同。多為戈壁地帶,呈荒漠與半荒漠景觀。這裡因風大,形成了風蝕蘑菇和第三級的雅丹地貌分布。

縣境內三座山脈,兩大盆地,橫向排布,錯落有序,"三山夾兩盆"是巴里坤地形的輪廓。 境內地勢東南高、西北低,地形特徵為三山(巴里坤山、莫欽烏拉山、東準噶爾斷塊山)夾兩盆(巴里坤盆地、三塘湖盆地)。山地占38.9%,平原占11.8%,戈壁荒漠占49.3%。有大小河流46條,地表水資源量為2.71億立方米,平原區地下水補給量為2.33億立方米。野生動物資源有雪豹、馬鹿、盤羊、雪雞等。野生植物和菌類資源有500餘種,其中雪蓮、蘑菇、催生草被稱為草原“三寶”。已發現的礦產資源有石油、煤、鉛、鐵、鈦、金、銅、芒硝、鹽等。

巴里坤哈薩克自治縣屬溫帶亞乾旱氣候區。年平均氣溫1.O℃,極端最高氣溫33.5℃,極端最低氣溫-43.6℃,年平均有3.1五天日最高氣溫在30C以上。年平均日照時數3213.l小時,≥10C的積溫1735.0℃,無霜期102天。年平均降水量203.0毫米,年平均蒸發量1621.7毫米。

該縣以牧業為主,素有“古牧國”之稱。現有耕地2. 86萬公頃(42.9萬畝)、森林32. 53萬公頃(488萬畝)、草場143.93萬公頃(2159萬畝)。畜牧業以草原放養為主,牲畜有羊、牛、馬、駱駝等。農產品有小麥、青稞、大麥、豌豆、油菜、馬鈴薯等。工業以皮革和糧油加工為主。

巴里坤哈薩克自治縣基礎設施逐步改善。 203省道是其重要的交通幹線。 2000門程控電話和哈巴(哈密——巴里坤)二級光纜幹線已與全國聯網。地處該縣的季節性口岸——老爺廟口岸,是新疆對蒙古國的重要通商口岸之一。

該縣的文化遺蹟有東漢任尚碑、裴岑碑、唐朝大河古城等,風景名勝有天山松雪、鏡泉宿月、黑溝藏春、百川西流、沙山藏營等。

自然資源

土地資源

全縣土地總面積為3698855.4公頃,其中地方3460091公頃,兵團及軍馬場238764.5公頃,分別占93.5%和6.5%,地方使用面積中:

(1)、農用地面積為1769487.4公頃,占總面積的51.14%。耕地面積26923.5公頃,占總面積的0.78%,人均0.3公頃。園地面積公為19.5公頃,約占總面積的0.01%,主要分布在三塘湖鄉及西山丘陵區。林地面積290664.4公頃,占全縣土地總面積的8.4%,人均占有3.2公頃。牧草地面積1441579.4公頃,占土地總面積的41.66%,人均占有16公頃。水面10300.6公頃,占總面積的0.29%。

(2)、建設用地面積為10126.7公頃,占總面積的0.29%。城鎮村及工礦用地面積4926.9公頃,占總面積的0.14%,人均545.6平方米。 交通用地1754.9公頃,占總面積的0.1%。

(3)、未利用土地1680476.9公頃,占總面積的48.57%。(返回)

氣候資源

巴里坤屬大陸性冷涼乾旱氣候區,氣候特點是暖季涼爽,冷季嚴寒,光照充足,無霜期短,降水偏少,蒸發量大,氣溫年、日變化大。

四季不分明,年平均氣溫1°C,極端最高氣溫42℃(三塘湖漢水泉),最低氣溫—43.6℃。無霜期98----104天,年降水量202----250毫米,年蒸發量1622毫米,日照時數2858----3373.4小時。

巴里坤縣光能資源豐富,為全國光能資源較優地區之一。太陽輻射每年一般在146.5—158千卡/平方厘米之間。由於地形的原因,輻射由北向南遞減。一年中,總輻射以12月最少,從1月起逐月增多,5月或6月達到最大值,以後又逐月減少。巴里坤的日照時數以漢水泉最多,年日照時數可達3400小時左右,近天山區一般為2800小時。

森林資源

縣境內共有林地493.3萬畝

水資源

縣境內有大小山水河46條,年徑流量2.44億立方米,加上泉水、坎兒井水,地表水徑流量共3.42億立方米。

巴里坤縣礦泉水儲量經自治區水質委員會測定,儲量為13.377萬噸。據化驗,礦泉水中含有對人體有益的多種微量元素,特別是鍶,是全國少數含鍶多的天然礦泉水(鍶含量是嶗山的2倍而且終年恆低溫),但因交通、行銷和廣告宣傳等因素,致使這純天然保健飲料未能走向全國。它是一種深層地下承壓水經長距離潛流後在下游隔水層中斷的特殊地層排泄湧出。它的補給水源來自天山腰部林區。

野生動物資源

有馬鹿、雪豹、野驢、野山羊(岩羊)、黃羊、大頭羊(盤羊)、熊、野豬、狼、沙狐、松貂、旱獺、雪雞、鵪鶉等百餘種。

野生植物資源

有500多種,可入藥的達百餘種,有優良牧草40餘種,其中雪蓮、蘑菇、益母草被稱為草原“三寶”。

礦產資源

巴里坤哈薩克自治縣

巴里坤哈薩克自治縣 巴里坤礦產資源豐富,種類多、品位高、儲量大,現已探明煤、石油、芒硝、黃金、膨潤土等30餘種,占哈密已發現礦產的43%。截止2008年底,有38支地勘隊伍、探礦權人51家在縣域內從事煤炭、金、銀、銅、鐵、鉛、鋅、鉬、煤、鎳、芒硝、膨潤土、油頁岩、石材、油氣共14種礦產資源的勘查,共有地質勘查項目113個(勘查面積1870平方公里),其中煤勘查項目15個(勘查面積325平方公里,占17%)、金48個(面積715平方公里,占38%)、銅29個(面積471平方公里,占25%)、油頁岩4個(面積100平方公里)、鐵4個(面積62平方公里)、鉛3個(面積53平方公里)、鎳3個(面積50平方公里)、銀1個(面積17平方公里)、石材1個(面積11平方公里)、鉬1個(面積17平方公里)、膨潤土1個(面積21平方公里)、鋅1個(面積7平方公里)、芒硝1個(面積21平方公里)。

煤炭

全縣煤炭資源主要由巴里坤西部煤田和三塘湖煤田兩個礦區組成。全縣第三次煤炭遠景儲量預測資源量503億噸,占全地區預測資源量5708億噸的8.8%。已查明資源儲量8.5億噸,占全地區已查明資源儲量420.84億噸的2%。自治區煤炭工業“十一五”發展規劃也已將巴里坤布局為煤電、煤化工基地。

西部煤田:預測面積2400平方公里(已取得勘查許可證的271.66平方公里,占預測面積的11.32%;已開採礦區12.68平方公里,占預測面積的0.53%),煤炭遠景儲量預測資源量312億噸,占全縣煤炭預測資源量503億噸的62%。已查明資源量8.3億噸,占全縣已查明資源量8.5億噸的97.6%。石炭窯區現有生產企業4家(明鑫、天順、朱家煤礦和紅山煤礦,占用面積12.68平方公里,查明資源儲量4.9億噸),煤種屬低灰、低硫、低磷、高發熱量的氣肥煤(氣肥煤主要衡量指標為粘結指數,粘結指數在85以上為氣肥煤),屬較好的煉焦和配焦用煤,其中灰份為3.8-15.19%,揮發份36.85-39.8%,全硫0.73-1.91%,磷0.004-0.0748%,發熱量5700—8000大卡,粘結指數101—104。新疆銀鑫礦業公司在石炭窯西部黑眼泉一帶完成詳查,勘查面積29.71平方公里,控制資源儲量1.2億噸,煤種屬低灰、低硫、低磷、高發熱量的氣肥煤,屬較好的煉焦和配焦用煤。哈密和翔公司在石炭窯西部別斯庫都克一帶完成地質詳查工作,勘查面積11.65平方公里,控制資源儲量2.2億噸,煤質以長焰煤為主、氣煤次之,具有特低灰分、低硫、低磷、富油、特高發熱值的特點,是良好的動力用煤和配焦用煤;另在吉郎德一帶完成預查工作,勘查面積14.89平方公里,初步預測資源儲量1億噸。

三塘湖煤田:預測面積2310平方公里,第三次煤炭遠景儲量預測資源量為191億噸,占全縣預測資源量503億噸的38%。已查明資源儲量0.2億噸(鑫源煤炭,占用面積0.46平方公里),占全縣已查明資源儲量8.5億噸的2.4%。煤種屬中灰、特低硫、高發熱量、低熔成份的動力用煤和民用煤,其中灰份為5.09%—5.66%,全硫0.27%—0.68%,發熱量5800—7600大卡,粘結指數為0,屬低瓦斯煤層,煤的著火點溫度43℃~59.5℃,具有爆炸性,其自燃性等級屬於容易自燃發火煤。

芒硝

巴里坤湖位於縣城西20公里處,是新疆著名的鹽湖,蘊藏有豐富的芒硝資源,位居全國第二,面積80平方公里(制鹵區37平方公里,轉化區43平方公里),芒硝儲量4870噸,按30噸/年開採,淨開採年限可持續百年以上。芒硝主含量在80%以上(65%以上為合格品,75%以上為優等品)。目前全縣有化工企業10家(兵團1家,含匯友),轉爐60台,產能20萬噸,占全國市場的25%。

黃金

黃金礦山較為分散,點多面廣,地質工作薄弱,目前初步探明的礦點分布在駱駝井子(猴山)含金蝕變帶,準巴斯陶金礦及外圍蝕變帶,索爾巴斯陶金礦,莫欽烏拉爾山一帶等。現有宏泰礦業、德鑫金礦、昌盛金礦、瑞搏礦業4家黃金生產企業,2008年生產黃金210餘公斤。

石油

三塘湖盆地面積為2.3萬平方公里,是新疆19個具有油氣勘探前景的中小型盆地之一。三塘湖油田預測油氣資源當量9.3億噸,在已探明的6個含油區塊中石油總資源量5.7億噸、天然氣資源量100億立方米,被國土資源部油氣儲量評審辦公室驗收確認為億噸級油田,成為中國石油天然氣集團公司的重點試驗區塊和試驗項目。三塘湖油氣田包括牛圈湖、西峽溝和馬中三大區塊,其中牛圈湖區塊油氣資源儲量最大。2008年,三塘湖油田共完成鑽井107口,累計達到459口(巴里坤境內291口、伊吾縣境內168口),其中採油井262口(巴里坤境內144口、伊吾縣境內118口),年平均日產原油849噸(巴里坤境內平均日產150噸,伊吾縣境內平均日產698噸),全年累計生產原油31萬噸(巴里坤境內5.5萬噸,伊吾縣境內25.5萬噸)。2009年計畫部署油井83口(巴里坤境內26口、伊吾縣境內57口),計畫生產原油30萬噸。

人口民族

巴里坤哈薩克自治縣

巴里坤哈薩克自治縣 2002年年末總人口10.08萬人(少數民族3.31萬人)(註:含生產建設兵團人口),農村人口7.98萬人;人口出生率11.28‰,死亡率3.42‰,自然增長7.86‰。巴里坤草原自古以來就是多民族繁衍生息的地方。古代民族有塞種人、呼揭、烏孫、凶奴、高車、柔然、突厥等他們都曾在巴里坤活躍,尤其是蒙古、漢、滿、回、哈薩克等民族長期在巴里坤居住,共同為開發巴里坤做出了重要貢獻。現在巴里坤哈薩克自治縣境內有哈薩克、漢、蒙古、維吾爾、回、滿、東鄉、土家、撒拉、藏、壯、俄羅斯等16個民族,其中漢族、哈薩克族人數最多。哈薩克族,2002年底人口為31785人,其次是蒙古族1337人,回族313人,維吾爾族169人,滿族35人,其它民族89人。各民族團結友愛,互相尊重,互相支持,互相幫助,共同繁榮進步,為開發建設巴里坤做出了巨大的貢獻。長期以來,各民族獨特的民族風情是巴里坤豐富燦爛的文化內涵中最濃重的一筆。

漢 族

源流

巴里坤的漢族或隨駐軍進入,或因商旅頻繁往來而入,或因大批遣犯、墾民的遷入而至,或因經濟建設的發展支邊而來,遍布縣境各地。據人口普查資料顯示,漢族來源於24個省、市、自治區,絕大多數在農牧區從事農牧業生產。

宗教信仰

巴里坤的漢族信仰佛教、道教、基督教。

1、佛教

巴里坤民間對佛教的信奉頗篤,不少人家裡都有神龕佛閣,農曆每月初一、十五燒香拜佛,有的還忌口吃素,祈禱消災降福。若信徒因多災許下心愿,每年農曆四月初八和五月十六要到觀音廟和地藏寺還願,奉獻面油供果和布施銀金錢。

巴里坤信佛人供奉的菩薩有佛祖如來和觀音菩薩。傳說觀世音能給人間送子,所以善男信女頗多,特別是婦女,頂禮膜拜最虔誠。巴里坤城鄉都有觀音廟、觀音閣、娘娘廟。城鄉信佛教的凡生下男孩子若多病,大都將孩子拜許給大廟裡的和尚,這叫“赦生”,到十二歲時,又以雞、羊或香資布施廟宇,算是把孩子贖回來,叫"贖僧"。有的信徒還把孩子的奶名叫"和尚",以求神佛保佑。每年農曆臘月初八(佛祖成道之日),大廟的和尚煮扁豆粥施捨信徒,放粥一日,算是佛門一樁善舉。

2、道教

清代中期,道教隨關內大批漢族遷來而傳入。初時,民眾中只是信奉,通過每年三清廟、老君廟等廟會寄託信徒們的虔誠,無職業傳道者。至鹹豐以後,關內職業道士不斷往來。光緒二十七年(1910),駝商集銀1200兩,重修巴里坤與外蒙古接界處的老爺廟(關帝廟),並從關內請來兩名道士住廟傳道,一名叫黃兆基,另一姓名不詳,他們頻繁往來於三塘湖中湖廟。這兩個道士屬於"全真"教派,離家拜師受戒,靜修養性,想苦煉得道成仙。巴里坤的道士多屬於"正一"教派,這類道士不出家,可娶妻生兒育女,又叫"火居道"或"俗家道"。他們除了作道場、上表外,還給民間選擇婚嫁吉日、看陰陽、誦經超度亡靈、書寫符咒"驅邪役鬼"、續家譜等。

3、基督教

民國36年(1947),哈密中華基督教靈工團的傳教士李道生、張俊到巴里坤縣傳教。當時,在縣城東街租賃張彥和私宅數間,建立中華基督教鎮西福音所,宣講《聖經》,唱教歌,進行宣傳。參加聽講和祈禱的有周鳳琪、張彥和、聶雋禮、朱義、周老四、梁克昌和十幾名婦女。後來在南街王恩海家開設講壇,到民國38年(1949)已經發展男女信徒百餘人。基督教鎮西福音所曾計畫籌資建立福音教堂,因地址一時不能成交而作罷。新中國建立後,1950年4月,有一傳教士還參加了鎮西縣第一屆各族各界人民代表會議。後來因為基督教在巴里坤信徒不多,活動逐漸停止。

1982年秋天,奎蘇鄉閻家渠村農民姜月娥又從哈密介紹來耶穌教,並發展當農民20餘人入教。教徒每星期活動兩次,主要念誦《新約全書》、《舊約全書》、祈禱主。

(三)語言、文字

巴里坤的漢族的語言屬北方方言的西北次方言。由於巴里坤的漢族大多由甘肅遷來,所以巴里坤話與蘭銀官話的甘肅話有很深的淵源關係,巴里坤方言以甘肅方言為基礎。與國語比較而言,巴里坤方言有聲調只有平聲、上聲、去聲三個。1986年繪製的新疆漢語方言分區圖,巴里坤話屬於新疆漢語方言蘭銀官話北疆片。

由於巴里坤縣地方偏僻,受外來影響較小,所以方言變化小,動盪不大,幾代之間無大差異。近幾年來,隨著改革開放的不斷深入,人們的眼界開了,思想也開通了許多,走出去的人越來越多,由於交際的需要,再加上國家大力提倡講國語,講國語的人多了起來,而且從人們的內心深處來講,也認為講國語很有必要。

風俗習慣

1、生活習慣

(1)服飾:巴里坤世居漢族人多來自西北各省,服飾比較儉樸。舊社會,貧富之間差別很大,一般平民百姓多穿土布對襟上衣和帶腰大襠褲,自製納幫牛鼻子布鞋,冬季穿白板老羊皮大衣(不掛布面),腳蹬氈筒或短腰氈窩。貧窮農民夏季穿布單衣,頭扎一塊白色或藍色布包巾,冬季穿白板皮大衣、皮褲,腳穿"皮窩子",不穿襪子,裹羊毛線織成的裹腳,頭戴羊皮或狗皮雙耳帽。地主、富人則著綢緞、"洋布",冬季穿掛布面的羊羔子皮大衣,腳穿厚底鑲雲加工氈鞋。女裝多是襟小襖,城鎮中多旗袍。

新中國建立後,隨著生活水平的不斷提高,人們的衣著亦不斷講究。進入80年代後,衣服的顏色、款式、質地發生了很大的變化,人們在穿著方面不僅越來越時尚,而且開始追求個性化。

(2)飲食:終年食小麥,日常主食有拉條子、揪片子、麵條、炮丈子、包子、餃子、饅頭、花捲、烙餅、稀飯、拌湯、糊糊等。食肉多以牛、羊、豬肉為主,間有駝、馬、驢等肉。食用油以菜籽油為主。以前,大米和其它雜糧很少,現在,隨著人們生活水平的提高,大米和其它雜糧的供應非常充足,人們飯桌上的食品越來越豐富。食肉除了以前的那幾種以外,魚、蝦等海產品和雞、鴨等肉類也成了人們的日常肉食品。巴里坤漢民族獨特的風味食品有:蒸餅、羊肉蓋餅子、臘羊排骨等。

(3)住、行:新中國建立前,城鄉居民喜住四合院,上房拔廊起脊,兩側廂房亦拔廊,但為一面出水,立木架,石頭起基。建房時要請"陰陽先生"或道士看"風水",擇吉日動工,立木上樑時要慶賀,房屋竣工後,要請道士誦經謝土(土地神)。屋內盤燒炕或煨炕,冬季用木柴燒炕或用牛羊糞煨炕。新中國建立後,四合院拆除,改建北房,不再修廊,利於採光。無論城鄉,修建房屋時都按國家的統一規劃修建,人們的居住條件得到了很大的改善。

巴里坤地處邊遠山區,交通不便。解放前,近路以步代車,遠程多騎馬、騎駱駝、騎驢、乘大輪牛車和馬車。新中國建立後,交通工具不斷改善,70年代,腳踏車是城鄉居民的主要交通工具;80年代,汽車和拖拉機大量增加,但在農村毛驢車仍然起著主要作用。進入九十年代後,交通飛速發展,公路的數量和質量在不斷的增加和提高,交通工具的數量和樣式很多,性能越來越好。尤其是進入2000年後,隨著哈-巴-烏公路等公路的貫通,人們外出越來越便捷,從巴里坤出發去烏魯木齊,在這之前人們需要十幾個小時,而現在乘坐“依維克”只需五、六個小時即可。

2、社會風俗

(1)婚嫁:新中國建立前,巴里坤的男娶女嫁均為父母包辦,婚配年齡小,男十七八歲,女十六七歲。農村還有"童養媳"(兒子很小就把媳婦領進家,長大以後再成家)、"招女婿"(入贅,亦稱倒插門)等婚姻。結婚一般要經過合婚定親、納彩禮、嫁娶、回門等過程。嫁娶時需三天。新中國建立後,婚嫁禮俗有了很大的改進,男女雙方一般均系自由婚姻,結婚年齡也推遲了一些。

(2)喪葬:在舊社會,巴里坤縣的喪葬迷信色彩很濃,男性老人去世稱"壽終正寢",女性老人去世稱"壽終內寢"。辦理喪事的程式很繁雜,有"停屍"、"報喪"、"入殮"、"守夜"、"弔奠"、"出殯"、"攢三"等。操辦喪事均請道士、和尚設壇做道場,超度亡靈,子孫披麻戴孝。安葬後,三天為"攢三"(圓墳),七天后上墳謂"頭期",四十九天為"盡期",以後百日、周年都要上墳祭奠。新中國建立後,隨著社會制度的變革,葬禮逐漸改革,不循舊俗,出殯前開追悼會,寄託哀思。送殯後,喪家便設宴招待親友,以示謝意。

(3)節慶:巴里坤縣的漢族鄉俗四季有節,以農曆計算,主要節日有:春節、初五、初七、元宵節、正月二十、二月二、清明、端陽(又稱端午)、六月六、七月七、七月十五、八月十五、九月九、十月初一、冬至、臘八、臘月二十三、除夕。新中國成立後,一些有迷信色彩的節日已被摒棄,城鄉民眾又增加了公曆紀念性節日,如五一、六一、七一、十一、元旦等,每逢節日都要打掃衛生,搞慶祝活動。

哈薩克族

巴里坤的哈薩克族大都從阿勒泰遷入,自清乾隆二十一年(1756)起,或成批或零星陸陸續續遷入,截止民國24年(1935)10月,巴里坤縣境內共有哈薩克牧民4600余戶、20000多人。30年代,因盛世才搞獨裁統治,鎮壓哈薩克牧民,使巴里坤的哈薩克族大規模東遷,遭遇很悲慘。

新中國成立前,巴里哈薩克族的生產活動,習慣上都以"耶利"為單位行動。他們在政治上實行著清政府所建立的王公制度,其頭人為王、貝子、公、昂布、台吉、烏庫爾台、扎欏、藏根等,這些職務都是世襲的。

巴里坤的哈薩克族人統屬克烈、乃蠻、瓦克三大部落。這三大部落和各個氏族都以自己的祖宗或本部落英雄的名字作為本部落、本氏族的口號,標誌本部落、本氏族的威武和力量。小氏族沒有專用口號的,就用其大部落的口號。

哈薩克族信仰伊斯蘭教,至今還保留著一些古代宗教意識,尤其崇拜天、地、日、月、星、水、火等。

哈薩克族有自己的語文文字。哈薩克語屬阿爾泰語系突厥語族克普恰克語組,使用以阿拉伯字母為基礎的哈薩克文。由於長期和漢族雜居、交往,不少人通曉漢語,並將一部分漢語辭彙借到了哈薩克語中。

由於長期從事牧業生產,巴里坤哈薩克族的衣食住行也都保留著遊牧生活的特點。

(1)服飾:為了便於乘騎,衣服一般比較寬大、結實。衣服多用牲畜皮毛製作,使用最廣的是羊皮,夏季布料衣服。哈薩克男子冬季多數人頭戴色彩鮮艷的綢面三葉狐狸皮或黑色羔羊皮帽,四棱尖頂上喜插貓頭鷹羽毛為盔纓;夏季多扎用三角布制的頭巾,或黑布和藍色布制的"庫拉帕熱"(尖尖帽)。喜扎牛皮腰帶。內穿白布襯衣和長褲,衣領較高且繡花邊。婦女喜歡色彩鮮艷的綢緞、棉布料衣服,多穿連衣裙,套坎肩,衣袖和前胸繡各種花紋。姑娘和少婦喜歡將銀元、珊瑚寶石和彩珠佩在胸前。女子婚前多戴小圓帽,頂端插美麗的羽毛,婚後披大頭巾。成年婦女的蓋頭大而寬,前後垂到膝下,為前後兩件頭巾組成,前面的蓋頭叫"克買切克",後面的蓋頭叫"齊老飾",冬夏佩戴,不露頭髮。男女都喜歡腳登長腰皮靴。新中國建立後,特別是黨的十一屆三中全會來,隨著改革開入放的深入,哈薩克的衣飾發生了很大的變化,姑娘少婦的衣著日趨現代化。

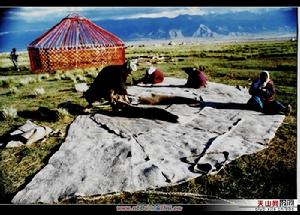

(2)飲食:哈薩克用奶和肉製做各種食品。飲食可分為肉食、奶食、麵食和茶。

(3)居住:在長期的遊牧生活中,哈薩克族創造出了一種輕便堅固、拆卸安裝簡單的氈房,氈房由圍牆、房桿、頂圈、門、房氈五部分。還有一種叫一撮毛的的氈房,無房牆,面積很少,多用於野牧駱駝或打獵用。新中國建立後,牧民的生活條件不斷改善,不但氈房寬大潔白,而且在定居點建成了新牧村,新牧村的房屋是土木結構,窗明屋亮,不少牧村已經安裝了電燈、電話。

(4)交通:哈薩克族的主要交通工具是馬,他們把馬比作自己的"翅膀"。

哈薩克族有自己獨特的社會風俗。

(1)節慶:哈薩克的節慶多和宗教有一定的聯繫,每年有兩個傳統的大節,即肉孜節和古爾邦節。此外,還有"那吾熱孜"節,近似於漢族的春節。除上述節日外,還有許多慶典禮儀,如降生禮、滿月禮、騎馬禮、割禮、獵禮、婚禮、葬禮等。

(2)婚姻:新中國建立前,在哈薩克族中流行著封建買賣婚姻,主要形式是一夫一妻制,富人則可以多次娶妻。哈薩克的婚姻是終身的,一般不許離婚。建國前,其兄弟有婚姻的繼承權。

(3)喪葬:哈薩克人的喪葬習俗,是按伊斯蘭教的禮儀進行的。屍體土葬,直接放進墳洞,頭朝西,腳朝東,面朝麥加方向。辦喪事要唱喪事習俗歌,在一年內,死者全家的人不娶、不嫁、不擺宴。婦女四十天不出門,男子外出不參加對歌等活動。

(4)姓氏:古時,哈薩克人只有名而無姓,現在在本名之外,加父名、祖名,以表示自己的血緣和分辯與自己同名的人,連名的順序是:本名後面加父名。

(5)禁忌:飲食方面禁食豬肉、驢肉、狗肉和死亡牲畜的肉,不食非伊斯蘭教徒宰殺的牲畜的肉;在待人接物方面,客人在氈房內不得坐主人的床。吃食物時不能用鼻子聞。吃飯要戴帽子。飯前飯後要洗手,洗手後不能亂甩手上的水。忌諱用腳踢牲畜。拴羊的繩子不能用腳踩。忌諱別人當面數自己的牲畜。忌諱黃色。不能騎騍馬遠行。星期二不宴請、不宰牛羊。星期五不嫁娶和搞娛樂活動。在牧區,忌諱客人在門口下馬。

(6)日常禮俗:殷勤好客。哈薩克以好客聞名,凡是來客,不論是哪個民族,也不論認識與否,都熱情款待;團結互助。當有人家遇到意外災害時,可向部落申請資助。在轉場中,先到的要歡迎新來的人家;講禮貌。講禮貌是哈薩克族的傳統美德,部落里每個成員從小就養成尊重長者的習慣。

蒙古族

元代,蒙古族是在巴里坤生活的主要民族。清初開始西遷,至乾隆中期,已經所留無幾。清末,隨駝商一批蒙古族由內蒙古遷入巴里坤,不久,又從烏里雅蘇台遷入一批。民國二年(1913),喀爾克見拜部落的一批蒙古族遷入巴里坤。1949年,縣境內有蒙古族281人,1964年增到480人。1985年,蒙古族達927人。建國前,蒙古族以牧主,建國後,大部分兼營農業。

蒙古族信仰喇嘛教,由於此教後隨蒙古族遷出而在巴里坤消失,所以蒙古族在喪葬時,就請會念經文的老人,祈禱死者去樂土。巴里坤的蒙古族語言為阿勒泰語系蒙古語組,屬於衛拉特方言,文字自右向左上下連寫。不少蒙古族還精通漢語和哈薩克語。巴里坤縣居住的蒙古族,大多著漢族式衣裝,少數老年婦女穿藍色蒙古族大襟長袍和戴藍頭巾。蒙古族長期和漢族交往,彼此通婚比較多。蒙古族取漢族姓氏的比較普遍,據統計,1985年全縣200多戶蒙古人中,取李、邵、於、吳、陳等姓氏的占80%以上。

在飲食方面以面為主,輔以肉和奶。普遍嗜飲磚茶,喜食炒麵。他們用鮮奶曬曲拉、制奶餅,用馬奶子釀造的酒是招待賓客的佳品。蒙古族牧民居住傳統的蒙古包,製作方法和用料與哈薩克族的氈房相似,但一般比哈薩克族的氈房小。建國後,大部分蒙古族人兼營農業,都能定居或者半定居,普通居住的是土木結構的平房,並備有氈房。蒙古族人也把春節當作最隆重的節日,稱為大年。農曆臘月二十三日,稱小年。蒙古人十分重視農曆五月十三的"鄂博"節,不分貧富,都要盛裝雲集祭敖包,之後,一般都要舉行賽馬、摔跤、歌舞等活動,青年男女藉此互相交往。蒙古人一生有三個大的喜慶日子。第一是出生後七天的洗頭禮;第二是三歲時的剃頭禮;第三是婚禮日。蒙古族葬禮簡單樸素,一般不設靈床,沒有供品,不穿孝服,不燒紙錢,請喇嘛誦經即可。葬式有天葬、土葬、火葬三種。建國後,天葬和火葬廢除,只實行土葬,多是裝棺木土葬,也有個別用藍布裹身土葬。 蒙古人熱情好客。

維吾爾族

維吾爾族遷入巴里坤始於清光緒十四年(1888),由艾西里甫、阿吾孜兄弟倆攜眷從喀仁什來巴里坤經商。後陸續遷入。他們大部分從事商業、小手工業、飲食業和屠宰業。因維吾爾族長期與漢族雜居交往,多數人通漢語。

民國七年(1918),維吾爾族居民集資在漢城北街建起了一座清真寺,民國23年(1934)遷址東街。"文化大革命"中,清真寺以"封、資、修"的產物被毀,"文化大革命"之後,落實和貫徹黨的宗教政策,復建清真寺。清真寺先後有伊瑪目7人、買曾3人。

回 族

清乾隆二十年(1775),從甘肅敦煌遷來一批回民。乾隆三十二年(1767)八月,甘肅固原縣(今屬寧夏回族自治區)的30多戶遷入巴里坤。此後,隨著大興屯田,回民陸續遷入。後經同治年間的變亂和民國時期馬仲英在巴里坤的戰亂,大批回民慘遭殺害或外遷,至1949年,縣境內僅有回民22人。建國後,又有甘肅、青海、寧夏等省區的回民又陸續遷入巴里坤。1985年,全縣有回民405人,主要居住在大紅柳峽鄉、薩爾喬克區從事農業。最早將伊斯蘭教傳入巴里坤的是回民。清乾隆時,在巴里坤有職業傳教阿訇,後死於三縣戶,並建有"拱拜寺"。

滿 族

巴里坤是滿族在新疆聚居最早最多的縣之一,清乾隆三十七年(1772),安西滿營千餘名滿族官兵攜眷來巴里坤滿城住守,經數十年的繁衍生息和不斷遷入,到嘉慶十一年(1806)年,駐巴里坤的滿族官兵和居民達7234人。光緒十五年(1889)三月,滿營調防奇台,巴里坤僅留下若干滿族居民。建國後,又有幾戶遷走。1985年,僅有滿族1戶5人。

農林牧水

農業概況

巴里坤哈薩克自治縣口門

巴里坤哈薩克自治縣口門 巴里坤哈薩克自治縣地處天山北麓,屬國家級貧困縣。縣轄11個鄉(鎮)場,45個村民委員會,150個村民小組,縣境內居住著主體民族哈薩克族等13個民族,總人口102006人,其中漢族占70%,哈薩克族27%,其他民族3%,農村戶13572戶,人口64850人。

全縣總面積3.8萬平方公里,可耕地面積50.4萬畝,有效灌溉面積18萬畝,草場面積1997萬畝,大都屬於荒漠半荒漠草場。

巴里坤縣氣候特點是夏涼冬寒,屬典型的大陸性氣候,無霜期短(98-104天),降水量少(平均年份200-260毫米)。

種植業以春小麥、飼草料、洋芋為主,2003年全縣完成農作物播種26.2萬畝,其中小麥播種面積9.3萬畝;經濟作物播種面積4.5萬畝,完成飼草料種植面積12.4萬畝。 (返回)

林業概況

巴里坤現有各類森林面積298665公頃,其中山區森林56333公頃,荒漠灌木林地241666公頃,河谷林533公頃,平原人工林133公頃。森林覆蓋率0.67%。縣境內林地可分四種類型:

(1)山區針葉林地,生長著茂盛的天山雲杉和西伯利亞落葉松及樺樹、忍冬、野薔薇,作為主要的水源涵養林,間伐、疏線可用作木材,分布在巴里坤山和莫飲烏拉山北坡中部和中上部,面積2.50萬公頃,林地有機質含量高,PH值小於7。

(2)間谷闊葉林地,該林地主要生長著苦楊和白柳,在海拔1800-2400米之間,面積約513.3公頃,沿河谷水系分布,林地有機質含量減少。

(3)荒漠喬灌木林地,分布在三塘湖盆地,西部丘陵地帶,面積達27.64萬公頃,土壤顯鹼性,有些地方鹽鹼有增多趨勢,主要植被的胡楊、梭梭、紅柳、麻黃、白刺等數十種。

(4)平原農牧區林地,由人工植樹造林形成,巴里坤盆地,三塘湖盆地和西部丘陵也有分布,面積僅220.73公頃,需大力發展,也是本項目的主要實施區域。目前,生長的樹種有楊樹(約5個品種)、榆樹(5個品種)、柳樹(6個品種)、樟子松、沙棗、白臘及蘋果、核桃、杏等十多個品種。

畜牧業概況

社會經濟

巴里坤縣轄五個牧業鄉,五個農業鄉,一個良種繁育場,全縣已建成綜合養殖場6個,養豬場5個,養雞場2個,牲畜作價歸戶後,戶有戶養是當前從事牧業生產的主要形式。

2002年牲畜存欄達53.2萬頭(只),其中適齡母畜為32.35萬頭(只),母畜比例為63.4%,成活率為97.5%, 繁殖成活率為91.3%,年出欄各類牲畜為27.57萬頭(只),出欄率為48.9%,商品畜16.25萬頭(只)。年內完成肉類總產8800噸,產毛549噸,產絨41噸,產皮張20.78萬張,產奶12300噸,出欄雞26.5萬羽,產蛋647噸,年育肥牛6000頭,羊12萬隻。

畜產品加工企業,現有一座乳製品加工廠、皮革加工廠、山羊城分梳廠。

自然資源

1、 水熱資源

根據農業區劃和縣草場資源調查,天然草場灌溉面積16.5萬畝,現有牧業用井80眼,水庫6座,小塘壩7座,渠道303.5公里,人畜飲水管道50公里。

2、 畜種資源

巴里坤縣畜種主要為巴里坤馬、土種黃牛、雙峰駱駝,巴里坤哈薩克肉用羊、巴里坤絨山羊等,其中巴里坤哈薩克肉用羊、絨山羊以其特色享譽於區內外。

3、 草場資源

全縣有可利用天然草場1997.8萬畝,其中優、中、良草場面積只占93.79%,飼草總貯量62046萬公斤,全年理論載畜量為78萬羊單位,每羊單位南非可利用草場29.38畝。

夏草場123.9萬畝,占總面積6.2%,位於天山北坡、北山一帶,利用時間90天,載畜量55.44萬羊單位。春秋草場708.08萬畝,占總面積85.44%,分布在西山丘陵,北山陽坡,利用時間175天,載畜量為84.89萬羊單位,冬草場1094.27萬畝,占54.77%,分布在北天山北坡、山前戈壁,利用時間為100天,載畜量為111.88萬羊單位,其它124.06萬畝,沙荒漠區基本不可利用。

4、 農區草料資源

飼草主要作物是秸桿,少量苜蓿,田間雜草,樹葉等,飼料主要是小麥、玉米、大麥、豌豆、麩渣類等。現有可耕面積50萬畝,作物實播面積25萬畝,草料面積5.32萬畝,全年生產草精料400萬公斤,累計人工種草8萬畝,產草量為4000萬公斤,草料其它秸桿、雜草等總計產草量為8000萬公斤,草料兩項合計8400萬公斤飼料單位,可開畜25萬羊單位。

5、 勞動力資源

全縣農牧區勞動力資源豐富,剩餘勞力充足,是發展畜牧業的一個有利條件。

水利概況

新中國成立後,黨和人民政府十分重視水利建設。1950年,組建縣水利委員會,負責管理和興修水利;1959年,縣人民政府設水利科;1973年,水利科改稱為水電局;1998年,水電局更名為水利局。

水利局下設水利水電工程勘測設計隊、水利水電工程管理站、水政水資源辦公室、打井隊、抗旱服務隊、西黑溝流域水管站、二渠水庫管理處和8個鄉鎮水管站,共有職工226人,其中有專業技術職務的75人。

縣域內水資源總量60139萬立方米,其中:地表水徑流量30827萬立方米;地下水資源量29312萬立方米。從六十年代起,陸續修建水庫19座,其中中型1座,小I型5座,小II型水庫13座。同時,修建引水渠首14座,小塘壩35座。

全縣建成乾渠28條,支渠74條,斗渠523條,農渠841條,渠道總長3913.95公里,其中已防滲1603.08公里。乾渠570.65公里,其中已防滲323.42公里。支渠737.20公里,其中已防滲710.35公里。斗渠927.06公里,其中已防滲489.60公里。農渠1679.04公里,其中已防滲76.86公里。

全縣共打機電井406眼,修復坎爾井6條。2002年,全縣水利工程總引用水量14332.16萬立方米,有效灌溉面積26.13萬畝

經濟發展

綜 合

2005年,自治縣完成生產總值64846萬元,比上年增長8.44%。分三次產業看,第一產業增加值26163萬元,增長5.38%;第二產業增加值14853萬元,增長14.14%,其中,工業增加值9352萬元,增長16.11%,建築業增加值5501萬元,增長10.45%;第三產業增加值23830萬元,增長8.08%。自治縣人均生產總值6452元,增長11.59%。三次產業比例由上年的42.2:20.9:36.9調整為40.35:22.90:36.75。

年末從業人員44176人,比上年增長6.17%。其中城鎮從業人員8197人,增長1.83%。據勞動和社會保障部門統計,全年實現就業再就業950人,其中私營、個體和三資企業安置750人,其他單位安置200人。有950名下崗失業人員實現了再就業。年末城鎮實有登記失業人數331人,城鎮登記失業率為3.9%。

農 業

全年農林牧漁業總產值34907.36萬元,比上年增長6.4 %。其中,農業產值12494.42萬元,增長8.9%;畜牧業產值21465.88萬元,增長5.9%;林業產值487.46萬元,下降28.5%;漁業產值194.5萬元,增長15.7%。完成農林牧漁業增加值20898萬元,增長4.2%。糧食播種面積10110公頃,同比持平,其中小麥7690公頃,下降9.4%,大麥1840公頃,增長75.2%;棉花播種面積60公頃,增長3倍;油料播種面積60公頃,下降50 %;蔬菜播種面積180公頃,增長5.9%;水果面積(含果用瓜)142公頃,同比持平。 全年糧食產量44647噸,增長15.1%;棉花產量68噸,增長3.4倍;馬鈴薯29089噸,增長1.5%;油料產量136噸,下降32%;飼草料產量74156噸,增長15.47%。 年末牲畜存欄頭數為56.22萬頭(只),比上年增長2.5%;牲畜出欄34.18萬頭(只),增長4.9%;肉類總產量10578噸,增長6.4%;牛奶產量11500噸,增長26.3%;禽蛋產量689噸,增長0.9%。水產品產量59噸,下降9.2%。

年末農業機械總動力11.45萬千瓦,比上年增長1.3%。擁有大中型拖拉機709台,增長4%;小型拖拉機4933台,增長0.3%。化肥施用量(折純)1874噸,增長28.2%。農村用電量1651萬千瓦小時,增長0.06%。全年新增節水灌溉面積687公頃。

工 業

工業經濟快速增長,工業化進程步伐加快。全年全部工業企業完成總產值21521萬元,完成工業增加值7962萬元,比上年增長12.2%。全部國有獨立核算企業及非國有年銷售收入在500萬元以上的工業企業完成總產值17682萬元,增加值7308萬元,增長36.5% ,其中:輕工業總產值 1620萬元;重工業總產值16062萬元。

全縣工業主要產品產量有不同程度的增幅,原煤完成20.21萬噸,同比下降0.63% ;硫化鹼完成107760噸,同比增長4.5%;芒硝完成395000噸, 同比增長0.3 %;配混合飼料完成25542噸,同比增長0.5%;食用植物油641噸,同比增長29.8 %;小麥粉完成1.38萬噸,同比下降19.8%。

產銷銜接良好。規模以上工業產品銷售率為103.5%,比上年上升16.3 個百分點。其中,輕工業產品銷售率87.5%,比上年下降2.1個百分點;重工業產品銷售率105.1%,比上年上升18個百分點。

規模以上工業企業經濟效益綜合指數為134.55%,比上年上升60.29個百分點。其中,總資產貢獻率16.43%,同比上升13.25個百分點,資產保值增值率163.4%,同比上升61.31個百分點,資產負債率83.26%,同比下降1.71個百分點,流動資產周轉率1.6次/年,同比加快0.31次/年,成本費用利潤率6.97%,同比上升4.67個百分點,全員勞動生產率32831元/人•年,同比提高6507元/人•年。工業企業實現利潤1216萬元,同比增加966萬元。規模以上工業企業產值單耗11.19噸標準煤/萬元,同比下降10.9%。

固定資產投資

全社會累計完成固定資產投資(按統計口徑) 12113萬元,比上年增長2.59%。其中:新建投資9306萬元,增長2.95%;擴建投資1995萬元,增長3倍;改建和技術改造投資812萬元,下降46.61%。

在總投資中,第一產業投資4056萬元,同比增長18.84%;第二產業投資4017萬元,同比下降19.95%;第三產業投資4040萬元,同比增長19.67%。

國內貿易

全年社會消費品零售總額12250萬元,比上年增長12.88 %。分城鄉看,城鎮社會消費品零售額7210.8萬元,增長16.39%;農村社會消費品零售額5039.2萬元,增長 8.21%。分行業看,批發零售貿易業零售額9972.3萬元,增長15.63%;餐飲業零售額657.8萬元,增長9.12%;其他零售額1619.9萬元,下降0.33%。

交通、郵電和旅遊

2005年末,公路通車裡程1430公里,比上年增長3.03%。完成客運量2003.3萬人,比上年增長2.58%;旅客周轉量 28.08萬人公里,增長1.48%。

全年完成郵電業務收入1155萬元,比上年下降4.7 %。年末固定電話用戶15874戶(含小靈通用戶1635戶),行動電話用戶8190戶,網際網路用戶 410戶,增長 117 %。

全年接待遊客17.15萬人次,比上年增長18%;旅遊收入640.2萬元,比上年增長17%。

財政和金融

全縣地方財政收入完成2172萬元,比上年增長19.8%,其中地方財政一般預算收入完成2112萬元,增長23.58%;地方財政一般預算支出20138萬元,增長32.56%。

年末金融機構各項存款餘額53266萬元,比年初增加9036萬元,其中,城鄉居民儲蓄存款餘額35851萬元,比年初增加3231萬元。各項貸款餘額17052萬元,比年初減少11329萬元,其中,短期貸款比年初減少3602萬元;中長期貸款比年初減少8268萬元。

教育和科學技術

全縣普通中學16所,在校學生4701人,下降16.74%;國小26所,國小在校學生6216人,下降4.74%。國小學齡兒童入學率99.96%,國小畢業率99.5 %;國中學齡兒童入學率98.14%,普通國中學生輟學率0.23%,國中畢業率99.75%。“兩基”驗收後的脫盲人員1027人,剩餘文盲2人。

年末全縣擁有各類專業技術人員3619人,比上年增長 4.5%。已登記的科技成果15項,其中套用技術成果15項。

文化和衛生

全縣共有文化館1個,檔案館1個,電視台1 座。 全縣廣播人口覆蓋率94%,電視人口覆蓋率95%。有線電視用戶 5000戶。

全縣共有衛生機構18個,其中醫院1個、衛生院15個,婦幼保健機構1個;全縣擁有病床178張,其中醫院、衛生院擁有床位178張。衛生技術人員318人。鄉鎮衛生院15個,擁有床位78張。

人口

2005年全縣年末總人口100110人,比上年減少790人,下降0.8%。其中,城鎮人口12726人,下降1.4%,城鎮化率為12.7%;鄉村人口87384人,下降0.7%。漢族人口65147人,占65.1%;少數民族人口34963人,占34.9%。人口出生率為14.6 ‰,死亡率為7.5‰,人口自然增長率為7.1‰。

人民生活和社會保障

2005年,農村居民人均純收入2464元,實際增加233元,增長10.4%。年末城鎮居民人均住房總使用面積24平方米,增長1%;農村居民人均居住面積19.2平方米,增長1%。在崗職工年平均工資11201元,實際增長0.83 %。

據勞動和社會保障部門統計,全縣有4743職工參加了失業保險,比上年增長4% ;有4810人參加了基本養老保險,增長5%;有7856職工參加了基本醫療保險,增長12%,其中離退休人員1513人,增長10%。

據民政部門統計, 城市居民得到最低生活保障救濟人數3765人,國家撫恤、補助各類優撫對象140人。全縣有社會福利院1個,鄉敬老院3個,床位40張,收養人數21人。

城市建設

巴里坤哈薩克自治縣

巴里坤哈薩克自治縣 巴里坤縣城是一座歷史悠久的邊境文化古城,是漢唐以來“絲綢之路”新北孔道,曾是新疆的“三大商都”、“八大名城”之一。縣城由漢、滿兩城組成,漢城建於清雍正9年,滿城建於清乾隆37年,距今已有200餘年的歷史。現城鎮建成區面積3.7平方公里,居住人口約2萬人。

巴里坤縣緊緊抓住西部大開發和哈—巴—木—烏過境公路全線貫通的歷史機遇,圍繞把縣城建成“生態型、文化型、旅遊型”現代名城目標,從影響城市發展的政治、經濟、文化、生態和社會生活等要素出發,按照“透山、透樹、透草、透建築、透古城牆”的“五透”城市建設總體要求出發,樹立規劃龍頭意識,發揮規劃龍頭作用,大力實施了以道路、廣場、通訊、供水、供電、供氣、供熱、治污、綠化、住宅等為主的城市基礎設施建設,同時,通過盤活城市土地存量,制定招商引資優惠政策,廣尋投融資渠道,吸引了大量的外資和非公有制企業積極參與城市建設事業,使巴里坤縣城市建設事業駛入快速發展的軌道。

公用事業

1、城市供水:現擁有供水深井2眼,500立方米蓄水池1座,年有效供水能力24萬立方米,用水人數1.38萬人,供水普及率達到98%。2003年縣城給水改擴建工程已啟動,主要建設內容有水源井、蓄水池、管網、加氯間、化驗室等,建成後供水規模將達到4600立方米/日,工程概算總投資637萬元,其中國補資金200萬元(已於2002年到位),至目前,已完成供水源井1眼,1000立方米高位蓄水池主體工程已完工,剩餘工程及井間聯絡管線工程正在施工中,若配套資金全部到位,年內即可建成交付使用。

2、排水:至目前,縣城沿街排污主管道鋪設已全面完成。2003年縣城排水改擴建工程全面啟動,建設有排水管網9350米,排水明渠2公里,污水處理廠及附屬設施。污水處理廠建設規模為3500立方米/日處理,概算投資1048萬元,已經自治區計委批准立項,至目前,已完成污水處理廠及管網工程的岩土勘察等工作,待資金到位後即開工建設。

3、集中供熱一期工程:新建28MW供熱鍋爐房1座,配套建設鍋爐、主管道及附屬設施,工程概算總投資1828 .28萬元,目前已與新疆雙格物業發展有限公司簽訂了開發協定,6月18日開工,計畫10月9日前建成交付使用。建成後將改變以往縣城冬季“家家點火,戶戶冒煙”的狀況,並使縣城環境質量得到明顯改善。

4、燃氣:2002年縣城新建成1座液化氣儲配站,占地規模730平方米,設計儲量60立方米,該站建成極大地滿足了居民生活用氣需要,目前縣城居民用氣普及率已達到50%。

5、公交:目前縣城擁有公交中巴車4輛,各類計程車180輛,交通便利,居民乘車方便。

基礎設施

在近幾年的城市基礎設施建設中,我縣克服建設資金困難,遵照“人民城市人民建,市政設施為大家,建好城市為人民”的原則,動員縣城機關行政事業單位出動勞務工上萬人次,義務投工、投勞、投料治理泥巴巷41條,總長6690米,義務挖運土方5750餘立方。近年來我縣在道路建設方面共重點進行了以下項目的建設:

1、總投資290萬元,改建完成漢城東街和新市路兩側的人行道18800平方米,架設雙排照明路燈60盞。

2、改造育才巷和中心巷兩條主巷道總計1009米,其中育才巷鋪油680米,總投資30.4萬元。

3、總投資250萬元(其中廣東援助資金100萬元),完成漢城西街大十字至紅星一牧場全長640米的道路拓寬改造工程,並被命名為廣州路。改造後的路寬14米,路面為瀝青路面,鋪設了雙面人行道、路肩、綠化帶,安裝雙面照明路燈26盞,使沉寂多年的漢城西街亮了起來。

4、總投資280萬元完成了軍民團結路道路拓寬改造工程,全長743.6米,架設雙面照明路燈30盞。

5、全長3公里的哈—巴—木—烏過境公路縣城段道路工程於2002年開始建設,目前,鋪油即將完成。附屬工程(路肩、路燈等)隨道路建設同步實施,目前施工前期準備工作已就緒,概算投資150萬元,預計8月初完工。

6、全長977.4米的漢城南北街道路拓寬改造工程,共投資400萬元,於2002年10月1日建成交付使用。

7、2003年5月8日新開工修建湖濱路工程,包括主車道、路燈、綠化帶、防滲技術處理等概算投資600餘萬元,由新疆兵團一建路橋公司具體承建,計畫2003年10月1日前建成交付使用。

8、新市路向北延伸工程:道路設計由哈密地區設計院設計,目前拆遷工作已完成,前期準備工作就緒,近期組織施工。

至目前,城市主次幹道已發展到10條,道路總長8.3公里,人均擁有道路面積達到15.7平方米,路燈裝燈率達到 90%,道路交通網路基本形成。

環境衛生

環衛隊伍不斷壯大,至目前擁有環衛職工37人,其中:正式職工19人,臨時職工18人,管理人員2人,專業技術人員7人。

環衛設施不斷配套完善,現有水沖式公廁4座,沿街設定垃圾箱20個,果皮箱100餘個,擁有灑水車1輛,保潔三輪車13輛,垃圾清運機械化程度不斷增強,共有垃圾清運車4輛,其中自卸翻斗車2輛,另有鏟車1輛。城區垃圾點做到日產日清,年清運生活垃圾約1.5萬噸,道路保潔人員人均保潔面積達8000餘平方米。

園林綠化

園林綠化工作取得了長足發展,目前已建成總占地面積近60畝的城鎮苗圃基地一個,每年利用春秋兩季,發動機關事業單位職工在城區內進行綠化,縣城綠地面積由原來的21.3公頃增至29.77公頃,綠地率由5 %增至6.42%,綠化覆蓋面積增至29.42公頃,覆蓋率由98年前的不足1.5%增至8%,公共綠地面積增至1.48公頃,人均公共綠地面積增至1.44平方米,單位附屬綠地增至3.42 公頃,專用綠地由無到有(縣城苗圃)。

城市規劃

巴里坤縣城市總體規劃是在1986年由自治區建設廳城鄉規劃設計院依據現場勘測後進行設計的,1988年完成設計初稿,期間幾經修改,於1989年再經地區建設局組織規劃設計院及地區各縣市工程技術人員論證認為符合巴里坤縣實際,經報自治區建設廳以新城建規字(86)07號批准實施,規劃內容包括城市現狀、規劃總圖、城市道路、綠化、供排水、電力電訊等幾大部分,規劃範圍東至電廠圍牆以東550米,南至哈巴公路以南350米,西至西河壩,北至頭道河,規劃區控制面積為14平方公里。在實施總體規劃的近10年間,對指導我縣的各項建設,特別是城市基礎設施建設,增強城市服務功能,促進城市社會經濟的協調發展等方面起到了重要的指導作用。隨著城市社會經濟的發展,舊有城市總體規劃已不適應今後的發展需要,亟需對城市總體規划進行調整和修編。為此,經縣委、縣人民政府研究決定,委託自治區建設廳規劃設計院,於1998年開始對巴里坤縣城市總體規划進行修編。歷經三年,幾易其稿,於2001年完成了總體規劃的修編工作。在報縣人大審查批准後,經縣人民政府逐級上報,自治區人民政府於2002年7月17日以新政函[2002]97號檔案批准實施。

科教文衛

科技工作

長期以來,巴里坤縣十分重視科技工作,始終把科技工作列入各級黨委、政府的重要議事日程常抓不懈,納入了全縣社會經濟生活總體規劃和精神文明建設規劃之中。召開專題會議,出台了放活農科人員的實施辦法,制定並印發了《巴里坤哈薩克自治縣科學技術發展“九五”規劃和2010年遠景目標綱要》及《巴里坤創建科技進步先進鄉鎮的實施辦法》及《關於加強技術創新加快高新技術套用的意見》。縣、鄉兩級成立了由黨政一把手任組長,有關部門主要領導為成員的科技興巴、科技工作領導小組,負責科技工作的組織協調,督促和檢查,要求各級黨政部門抓好政策引導、組織協調、規劃制定、資金籌措、人才培養等工為確保科技工作落到實處,縣委、政府與各鄉(鎮)場、各部門簽訂了科技工作責任書,明確職責,責任到人,縣組織部、科技局等部門組成考核組對完成情況進行考核。把科技工作納入了黨政領導綜合目標管理責任考核範圍,作為年終考核黨政領導的主要內容,形成了主要領導親自抓,主管領導全力抓,職能部門具體抓,各相關部門配合抓的格局。

文化體育

巴里坤縣文化體育局下設5個直屬單位(業餘體校、文化館、影劇院、文物管理所、歌舞團)。 業餘體校成立於1986年。現有教練員4名,其中:大專以上文化程度3人,中級職稱1人,初級職稱3人。現有比賽項目:速度滑冰、田徑中長跑,訓練運動員30名,現有簡易訓練房1座,建有400米標準跑道的速度滑冰訓練場地。 巴里坤縣文化館成立於1954年,建築面積1400平方米。現有人員8名,其中研究館員1名,館員4名,管理員1名,工作人員2名。目前文化館無水電暖、防火、防盜等基礎設施,且年久失修,遠遠不能適應經濟社會發展的需要,更不能滿足廣大幹部民眾對文化的需求。圖書館成立時間1954年,建築面積676.4平方米。現有人員5人,其中館員2名,助理館員2名,管理員1名。圖書館藏書近4萬冊。巴里坤縣影劇院建於1979年,建築面積1700平方米,設座位1030個,是我縣各族民眾唯一的大型文化活動場地。縣影劇院現有工作人員11人,放影配套設備1套。多年來,我縣各類文藝演出、電影放影均在影劇院進行,為繁榮少數民族地區的文化事業發揮了不可替代的作用。文管所現有工作人員4名,房屋18間,總占地面積16200平方米。現有地藏寺、仙姑廟各1座,照壁2個,並設有大殿、廂房、涼亭,日月光樓。巴里坤縣歌舞團現有人員18人,其中國家三級演員4人,四級演員8人。

教育事業

全縣有中國小30所(國小14所、九年一貫制學校14所,完全中學1所,高中1所),教學點10個,幼教中心1所,民辦幼幼稚園5所,職業技能學校1所。全縣學前3年入園率達到82%,國小入學率達到100%,國中入學率達到99.39%(城區達到100%、農區達到99.47%、牧區達到98.98%),高中入學率達到68%(若含中專達到75%)。

全縣中國小在校生9301人(國小5558人、國中2754人、高中989人(含職高94人)),寄宿生939人(城區598人,農牧區341人)。有教職工1377人(中學487人、國小852人、幼教中心38人,民族538人,大專以上學歷1027人占74.5%,第一學歷為師範類的895人占65%)。目前,教師超編169人,各學科缺111人(雙語缺28餘人,漢語、英語、體音美等83餘人)。

全縣中國小生全部享受“兩免一補”政策,其中城區國小平均免教課本費國小90元,每學年每人補助住宿費500元;城區國中平均免教課本費180元,每學年每人補助住宿費750元。減免書本費109萬元,發放中國小寄宿生一伙食補助208萬元,享受7491人次;社會捐助資金14.5萬元,資助貧困高中生228人次。

全縣青壯年人口52724人,非文盲人數52476人。現有鄉級農牧民文化技術學校11所,辦學面100%,村級分校43所,辦學面95.55%,成人教育專乾14人,鄉級農牧民文化技術學校專職教師20人,兼職教師130人。

全縣有貧困中國小生2050名左右;有貧困大學生153名,其中由民政投入21萬元救濟63名貧困大學生、16名貧困大學生由縣總工會、團委負責,教育局為53名貧困大學生貸款10.6萬,其他由社會各界救助。

衛生事業

全縣有衛生機構20家(縣醫院、疾控中心、婦幼保健所、衛生監督所、合管中心各1家,鄉鎮衛生院15家),床位178張(縣醫院100張、鄉鎮78張,平均每千人病床數2張),衛生技術人員346人(縣級醫療機構145人、鄉鎮衛生院201人)。全縣鄉鎮共設村衛生室37個,牧業流動醫療點12個,鄉村醫生49人。全縣有個體診所5家。

2008年全縣參合農牧民4.5萬人(與常住農業人口相比)(07年參合農牧民3.6萬人),參合率97%(07年參合率93%)。

旅遊線路

(一)巴里坤境內游

怪石

怪石 巴里坤草原風情游

天山風景名勝區—地藏寺、仙姑廟—漢城、滿城—蒲類海—尖山淚泉—西黑溝—草湖—怪石山—大河唐城—哈薩克民俗

巴里坤休閒避暑游

天山風景名勝區—馬圈溝—水泉溝—月牙灣—北湖旅遊區—蘭州灣子—西黑溝—農家小院

古絲路文化游

木壘—巴里坤湖—班超飲馬泉—大墩、二墩烽燧—西城牆—清代糧倉—古民居—地藏寺、仙姑廟—蘭州灣子古遺址—老油坊—大河唐城

廟會觀光游

地藏寺、仙姑廟—古民居—清代糧倉—漢、滿兩城—湖濱路—湖濱生態園—賽馬場—哈薩克民俗

巴里坤民俗游

地藏寺、仙姑廟—古民宅—清代糧倉—西城牆—城市雕塑—旅遊購物一條街—農家小院

(二)組團游

甘肅、新疆南北疆冰川草原十三日游

嘉峪關—敦煌—哈密—巴里坤—吐魯番—庫爾勒—那拉提—奎屯—布爾津—喀納斯—布爾津—烏魯木齊

新疆東、南、北疆冰川草原絲綢之路八日游

敦煌—哈密—巴里坤—吐魯番—庫爾勒—伊犁—奎屯—烏魯木齊

喀納斯原始風光游

烏魯木齊—吐魯番—布爾津—喀納斯—布爾津—烏魯木齊—天山天池

伊犁草原風光游

烏魯木齊—奎屯—伊犁—那拉提—伊寧—烏魯木齊—吐魯番

喀什民族風情游

烏魯木齊—天山天池—喀什—卡拉庫里湖—烏魯木齊—吐魯番

絲綢之路經典游

敦煌—哈密—巴里坤—魔鬼城—鄯善—吐魯番—葡萄溝—烏魯木齊—天山天池

推薦景點

鳴沙山

哈密鳴沙山位於哈密市正北70餘公里,在巴里坤縣和伊吾縣交界處。長約五公里、寬約35-115米,高約180米,以石英砂堆積而成的沙山。山呈東西走向的長條形,北緩南陡,海拔高1930-2163米,相對差約50米。塔水河和柳條河繞沙山兩側蜿蜒流過。

此山最令人神往的是:當你走進這座山時,似乎能聽到從山的“內部”發出各種聲響,猶如波動的琴弦,引起了遊人種種遐想。立於天山廟上,可鳥瞰其全貌,由於這裡特殊的地理環境和溫度條件的作用,當有人靜臥沙丘時,風動沙移,沙鳴聲如泣如訴,如簫如笛,隆隆作響。新華社一位記者報導:游遍全國四大鳴沙山,哈密鳴沙山沙鳴聲最大,冠蓋全國三大沙鳴(指甘肅敦煌鳴沙山、寧夏中衛縣沙波頭和內蒙古包頭響沙灣)。

“了解新疆 走進自然 走進科學”科普夏令營

哈密—烏魯木齊—方特科技園—新疆民街—天文觀測站—生態地理博物館—海洋世界 —天山野生動物園 ——地礦博物

烽 燧

巴里坤縣境內有烽火台28座,4座為唐代建,其餘均為清代康熙、雍正、乾隆年間所建。從漢城向東延伸,每十里為一墩(烽火台),漸遠為二十里一墩,一直延伸向伊吾河谷至甘肅境內;從縣城向西,烽火台一路折向西南至七角井,另一路折向西北至木壘;三塘湖鄉向東北通向外蒙古的沿途,亦有5座墩台。

清代用烽燧傳遞軍情,遇有軍情時,白天燃煙,夜間放火。如有百餘敵進犯,白天舉一煙(若在夜間便放一火);如犯敵有千餘人,則白天舉三煙(夜間放三火);犯敵在五千以上,白天舉四煙(夜間放四火)。用煙、火傳遞信息,三四百里處的敵情很快就傳到了鎮標衙署。在縣境內現存完好的烽火台上,均遺存有當年放火、舉煙用過的木炭和殘存的麥草灰等物。

新疆哈密地區的鄉鎮

新疆維吾爾自治區縣級以上行政區劃

| 概況 | 全自治區轄:2個地級市、7個地區、5個自治州;11個市轄區、19個縣級市、62個縣、6個自治縣。 |

| 烏魯木齊市 | 天山區 | 沙依巴克區 | 新市區 | 水磨溝區 | 頭屯河區 | 達坂城區 | 米東區 | 烏魯木齊縣 |

| 克拉瑪依市 | 克拉瑪依區 | 獨山子區 | 白鹼灘區 | 烏爾禾區 |

| 吐魯番地區 | 吐魯番市 | 鄯善縣 | 託克遜縣 |

| 哈密地區 | 哈密市 | 伊吾縣 | 巴里坤哈薩克自治縣 |

| 和田地區 | 和田市 | 和田縣 | 墨玉縣 | 皮山縣 | 洛浦縣 | 策勒縣 | 于田縣 | 民豐縣 |

| 阿克蘇地區 | 阿克蘇市 | 溫宿縣 | 庫車縣 | 沙雅縣 | 新和縣 | 拜城縣 | 烏什縣 | 阿瓦提縣 | 柯坪縣 |

| 喀什地區 | 喀什市 | 疏附縣 | 疏勒縣 | 英吉沙縣 | 澤普 | 莎車 | 葉城 | 麥蓋提 | 岳普湖 | 伽師 | 巴楚 | 塔什庫爾乾塔吉克自治縣 |

| 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 阿圖什市 | 阿克陶縣 | 阿合奇縣 | 烏恰縣 |

| 巴音郭楞蒙古自治州 | 庫爾勒市 | 輪台縣 | 尉犁縣 | 若羌縣 | 且末縣 | 焉耆回族自治縣 | 和靜縣 | 和碩縣 | 博湖縣 |

| 昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 阜康市 | 呼圖壁縣 | 瑪納斯縣 | 奇台縣 | 吉木薩爾縣 | 木壘哈薩克自治縣 |

| 博爾塔拉蒙古自治州 | 博樂市 | 精河 | 溫泉縣 |

| 伊犁哈薩克自治州 | (州直轄) | 伊寧市 | 奎屯市 | 伊寧縣 | 霍城縣 | 鞏留縣 | 新源縣 | 昭蘇縣 | 特克斯縣 | 尼勒克縣 | 察布查爾錫伯自治縣 |

| 塔城地區 | 塔城市 | 烏蘇市 | 額敏縣 | 沙灣縣 | 託里縣 | 裕民縣 | 和布克賽爾蒙古自治縣 |

| 阿勒泰地區 | 阿勒泰市 | 布爾津縣 | 富蘊縣 | 福海縣 | 哈巴河縣 | 青河縣 | 吉木乃縣 |

| 直轄行政單位 | 石河子市 | 阿拉爾市 | 圖木舒克市 | 五家渠市 |