哈密鳴沙山

哈密鳴沙山提到鳴沙山,人們首先會想到敦煌鳴沙山。和歌手田震演唱的《月牙泉》一樣,已經深入人心了。 而對於國內的其他三座鳴沙山(寧夏沙坡頭、內蒙響沙灣和哈密鳴沙山),知道的人肯定不多。就在敦煌鳴沙山聲名遠播之時,哈密的鳴沙山正在崛起。

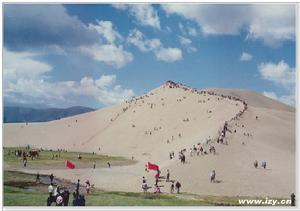

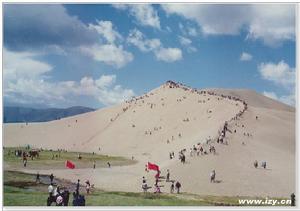

一“鳴”驚人的沙山

敦煌和哈密的鳴沙山相隔最近,大約600公里。敦煌鳴沙山有一處值得炫耀的風景是沙山懷抱中的一彎月牙泉,稱之為沙包泉;而哈密的鳴沙山則更加奇特,草原上的兩條河流之間突然升起一座沙山,可謂是水包山。

遊覽過敦煌鳴沙山的遊客都為滑沙時聽到的巨大聲響而稱奇,但如果爬過哈密的鳴沙山,就會為這裡的沙鳴聲讚嘆了。因為,哈密鳴沙山沙鳴聲之大,冠蓋其它三大沙鳴山。

哈密鳴沙山橫臥於東部天山的南山與北山間的草原上,相對高度35至115米,南北長約5公里,塔水河和柳條河繞沙山兩側蜿蜒流過。

我們前往哈密的鳴沙山時,正是冬日的一場大雪後,一切都在寂靜中。剛一下車,寒風就撲面而來。放目所望,鳴沙山下,河水基本被冰凍住,除了在冰縫中飲水的馬,不見一人。不過從山下的房子和門樓可以想像出這裡在旅遊季節的興旺。

據說在鳴沙山腹地的盆地中,生長著一大片高達2米以上的沙棘林,也有一個長年存水的小月牙泉。

由於這裡特殊的地理環境和溫度條件的作用,當遊人靜臥沙上時,風動沙移,沙鳴聲如泣如訴,如蕭如笛,淒婉低回。當遊人做滑沙運動時,沙粒向下翻卷滾動,相互摩擦,聲波振盪,沙鳴聲隆隆作響。如果說敦煌鳴沙山出聲時象“敲鑼”,那么哈密鳴沙山發聲時象“打鼓”了。

此前哈密的鳴沙山是深藏不露的,在和敦煌鳴沙山比較後,她才一“鳴”驚人地顯露出來。

兩個充滿悲情的傳說

我們是無法感受那隆隆作響的沙響了,冬日的鳴沙山顯得格外靜謐。所有的風景都原始、自然,然而站在這裡,我們可以慢慢欣賞、體味此地古老的傳說。

而對於這座草原上鳴沙山的形成,當地有兩種不同的說法。民間相傳唐代女將樊梨花帶兵征西,在翻越天山到達口門子後,跟突厥遭遇。在鳴沙山面對數倍於自己的敵人,英勇殺敵。終因寡不敵眾,所帶女兵全部陣亡。而隨後趕到的救援部隊趕來時,這些女兵的屍體早已經被風沙埋了起來。於是乎,至今鳴沙山發出的“隆隆”之聲,就是這些士兵的英魂從沙山底傳出的廝殺吶喊聲。

另外一種是更為久遠的傳說。早在漢代,伊州司馬毛愷曾在塔水河和柳條河之間安營紮寨,欲與匈奴展開對決。不想,草肥水美的三角洲地帶,在夜裡突然遭遇了一場沙塵暴。一夜之間四十八座連雲帳被風沙埋沒。只剩下五百壯士與匈奴展開了一場血戰,最終全軍覆沒。

壯士們英魂不滅,誓欲再戰,每天練兵不止,故有響聲。清代有詩寫道,“霧裡轅門似有痕,相傳四十八營屯,可憐一夜風沙惡,埋沒英雄在覆盆。”就是對這段故事的描述。這裡曾發掘出古代兵器、盔甲殘片等文物,似也印證了上述傳說。

冬天的鳴沙山,由於被雪滋潤,沙粒很難再發出響聲。不過,當我們在瑟瑟寒風中,久久站立在鳴沙山腳下時,風聲、沙聲和吶喊聲,聲聲入耳,始終震撼著我們的心靈。

哈密鳴沙山

哈密鳴沙山 哈密鳴沙山

哈密鳴沙山