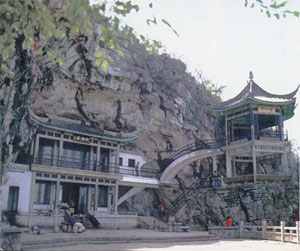

月牙山是由七星山的玉衡、開陽、瑤光三座山峰組成,因山腰有一岩石,遠望酷似一彎新月,故而得名。又因山中有龍隱洞,龍隱岩,也叫龍隱山。在山北的山腰上,有一劍柄石,它屹然獨立,筆直峭拔,高達數丈,形似劍柄。沿山麓小道西南而行,過玉兔岩,即可到伴月亭。在這裡看花橋倒映於清澈的小東江中,極富詩意。再往前行數十米是月牙岩,它前臨小東江,三面是懸崖峭壁,瓊花盛開,石乳倒垂。

月牙山

月牙山簡介

月牙山

月牙山具體介紹

龍隱洞

月牙山

月牙山桂海碑林 廣西壯族自治區重點文物保護單位。在市區七星公園月牙山瑤光峰南麓, 由龍隱洞、龍隱岩兩處石刻組成。此處“壁無完石”,碑刻如林。共有石刻220餘方,內容涉及政治、經濟、軍事、檔案、民族關係等。形式有詩詞、曲賦、銘文、對聯、圖象等。書體楷、草、隸、篆俱全。年代最早是唐昭宗乾寧元年(894)張浚、劉崇龜的《杜鵑花唱和詩》。

宋碑有130多方, 著名的《元黨藉》碑, 反映北宋末年統治階級的內部鬥爭, 是國內現在唯一完整的一塊,史料價值很高。《平蠻三將題名》碑, 記錄了宋朝狄青、余靖平定儂智高反抗朝廷的史實。梅摯的《龍圖梅公瘴說》,尖銳指出當世“民怨神怒”之源, 在仕宦群中普遍存在的“五瘴”, 而“仕者或不自知, 乃歸咎於土瘴, 不亦謬乎”! 郭沫若讀後,贊為“梅公瘴說警人心”。石曼卿(延年)《餞葉道卿題》28字, 筆法堅勁, 是傳世稀品。米芾、程節《贈、答詩》, 朱顏、章峴、方信孺以及明人周進隆、清人謝啟昆的題詩, 都有較高藝術水平。清康熙四年(1665)所刻陽線觀音像, 線條精細, 面容豐滿,髻堆上有三個小頭像, 額間有一隻小眼睛, 嘴唇上還有兩撇鬍鬚, 形象十分奇特。清人所書“佛”字, 糅書、畫為一體, 匠心獨具,頗有欣賞價值。龍隱岩左側現已增建碑閣, 展出歷代文化名人歌詠桂林山水的詩詞曲賦以及題榜、銘記的碑刻和拓片。

丹桂岩洞穴遺址 在市區月牙山襟江閣西50米處。亦稱凌空洞。洞口向西, 深6米, 寬5米。在厚約2米的文化堆積中,含黃褐膠結土和螺殼堆積尻, 當中曾崐發現磨製骨針和鹿、豬、羊動物骨骼以及大量瓣鰓類水生動物骨骼,是新石器時代古人類洞穴遺址。由於人為破壞, 大部分文化堆積已無存, 僅洞穴後壁尚有少量殘跡。