古籍簡介

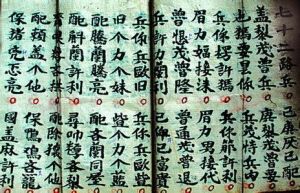

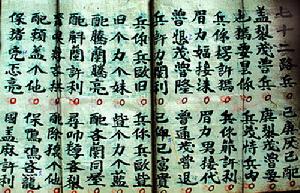

布洛陀經詩手抄本

布洛陀經詩手抄本《布洛陀經詩》是中國少數民族古籍之一。

“黼洛陀”,漢譯為布洛陀。壯語之意,“黼”是對德高望重老者的尊稱;“洛”是知曉、懂得;“陀”含普遍、全面之意,合起來通譯為無所不知的智慧老人。黼洛陀是壯族的智慧祖神。《布洛陀經詩》是壯族巫教的經文,它唱誦壯族祖神布洛陀創造天地萬物,規範人間倫理道德,啟迪人們祈禱還願消災祛邪,追求幸福生活。這部經詩貫穿著自然崇拜、祖先崇拜的原始宗教意識。《布洛陀經詩》各篇都可以獨立成篇。

《布洛陀經詩》因其相當多的內容是創造天地萬物的,可以說是壯族的創世史詩;因其唱詞是民歌,又是在祭祀時喃唱的,故又可以說是壯族宗教文學。

《布洛陀》以詩的語言和形式,生動描述了布洛陀造天、造地、造太陽、造日月星辰、造火、造穀米、造牛等的"造化"過程,告訴人們天地日月的形成、人類的起源、各種農作物和牲畜的來歷,以及遠古時期人們的生活習俗等。這部史詩滿腔熱情地歌頌了壯族祖先布洛陀這個半神半人的祖先創造人類自然的偉大功績,全詩長達萬行,自古以來以口頭方式在廣西壯族自治區田陽縣一帶傳承。

大約從明代起,在口頭傳唱的同時,《布洛陀》也以古壯字書寫的形式保存下來,其中有一部分變成壯族民間麽教的經文。

語言內容

《布洛陀經詩》原手抄本全部是用古壯字書寫,詩是壯族民歌五言體、押韻。在內容上,融壯族的神話、宗教、倫理、民俗為一體,思想深奧、字義艱澀;在形式上,由於千百年來的傳唱加工,語言精煉工整,有韻律,朗朗上口,其中保留了好多古壯語、宗教語,為當今所無。

文學藝術

《布洛陀經詩》

《布洛陀經詩》《布洛陀經詩》的內容從性質上大致可以分為三大部分:創世神話、倫理道德、宗教禁忌。它的學術價值是多方面的。《布洛陀》的內容包括布洛陀創造天地、造人、造萬物、造土皇帝、造文字曆書和造倫理道德六個方面,反映了人類從茹毛飲血的蒙昧時代走向農耕時代的歷史,以及壯族先民氏族部落社會的情況。

根據已整理的版本,全詩分為四個部分,共十九章。第一部分是開頭歌,包括第一章禮貌、第二章回答歌、第三章石蛋歌。第二部分是創造歌,包括第四章初造天地、第五章造人、第六章造太陽、第七章造火、第八章造米、第九章造牛。第三部分是治理歌,包括第十章再造天地,第十一章分姓氏等。

布洛陀神話的主要內容是:古時候天地分成三界,天上面叫上界,地面上叫做中界,地下面叫做下界。上界由雷王管理,中界由布洛陀管理,下界由龍王管理。中界的布洛陀很聰明,他無所不知,無所不曉,人人都敬佩他,歸服他,稱他為“通天曉”,推舉他為頭人。他一生做了許許多多的事情:

(1)定萬物。天地間花鳥蟲魚、人畜鳥獸,無名無姓,也不知如何傳宗接代,布洛陀就給大家安名定姓,制定動植物生長規矩,誰也不能違背。

(2)取火。大榕樹被劈起火,布洛陀取回火種,還築灶保火,從此人們便能取暖熟食。

(3)開紅水河。水淹大地,為開河引水入海,布洛陀制一條趕山鞭趕山,又用神牛拉神犁,犁出了紅水河。

(4)造穀物。洪水淹沒了谷種,案州這地方還有谷種,布洛陀派斑鳩、山雞飛天去取,派老鼠游海去取,它們到案州吃光了谷種再也不返回。布洛陀親自騎蛟龍去到案州令斑鳩、山雞和老鼠吐出谷種,他取回七八顆培育,顆顆像柚子般大,就把谷種敲碎撒播各地。

(5)造牛。布洛陀用黃泥捏黃牛身,用黑泥捏水牛身,用楓木做牛腳,奶果做牛乳房,彎木做牛頭,蕉葉桿做腸,風化石做肝,紅泥做肉,葵葉做耳朵,千層樹皮做牛角,蘇木泡水做血。安裝好了,用嫩草來喂,泥牛成了活牛,幫人犁耙。

(6)教養家禽。布洛陀叫大家從水裡捉來野鴨,從樹上捉來野雞,關起來養,雞鴨生蛋,蛋子生小雞小鴨,開弓射鷂鷹保雞鴨。

(7)造屋。古人住在岩洞裡,到平壩種田要走很遠的路,布洛陀用木頭在樹椏間支撐架橫條,上蓋樹葉茅草,成了房屋,請大家去住。

風格與技巧

《布洛陀經詩》報刊

《布洛陀經詩》報刊《布洛陀經詩》雖然是一部帶著神巫氣息的宗教文學書,但它並不像一些宗教文學那樣古奧難懂,或充滿著神秘和恐懼。而是到處洋溢著一種世俗人間的濃郁風情,到處涌動著人間大地悠遠深長的生活激情。並以它古樸典雅的藝術韻味,浪漫誇張的藝術風格,趣味橫生的藝術情調,為壯族民間文學,特別是詩歌文學的審美發展奠定了基礎。

1、極為細膩生動的細節描寫

《布洛陀經詩》具有令人品味不盡的藝術魅力。其中,最富於民族特色的藝術手法是在細節描寫上的極為細膩生動。首先,極善於利用事件造成情境的緊張動勢來渲染環境,氣勢不尋常。如在第三章《造萬物》一章中,描寫天和地還沒有完全分開之前,人們磕磕撞撞過日子所形成的煩躁壓抑的社會環境,僅僅通過"媳婦舂米碰著天,公公劈柴撞著雲,公公頓腳呼叫,婆婆頓腳吶喊",幾個極富於生動性、形象性的細節描寫,便把當時沉悶無序的社會現實描繪了出來,給人如親臨其境,親聞其聲的感覺。又如《尋水經》對三年天大旱的描寫:"那時三年大旱,四年烈日曬人,馬蜂在石頭縫造窩,黃蜂在灘頭築巢,女婿見岳父不下拜,岳母見女婿不招呼;石椎三年不舂米,竹篩四年不篩糠,田垌里不長野菜,森林裡山薯不結塊,……莫六魚乾死在水車溝里,青竹鯉旱死在溪溝里,媳婦渴死河邊,婆婆乾死在家裡。"把乾旱造成的大地乾涸,萬物凋零,人間大地毫無生氣,一片死寂的悲慘景象,僅僅通過幾個富於特徵性情景的描繪,便生動形象地烘託了出來。

2、經常利用極富於內涵的情節啟發人的聯想

如《唱罕王》利用罕王不記前嫌,為探望病中的父王而趕回久別之故鄉時自然感情的流露,便把罕王心如枯井,善良寬厚的個性,及祖王心狠手毒,富於心計的性格特徵,在鮮明的對比中描繪了出來。其中,罕王回到村口,回到柵欄邊,回到家中的三個層次的細節描寫尤為精彩。當家鄉傳來"父王生病睡眠不醒,父王生病不好轉"的訊息,傳到因財產糾紛而被迫遠走他鄉,羈旅在外多年的罕王耳中的時候,他二話沒說,即刻"下令三萬軍馬,傳令五萬騎兵"日夜兼程趕赴家鄉。罕王到村口河邊,不顧七天七夜馬上顛簸的疲勞而一頭朴進小河鳧游。從風塵僕僕趕路,到情不自禁地朴進家鄉小河,便可以看出罕王那顆未泯的童心和久別後無法控制的濃濃鄉情。這種浪跡天涯的赤子之情令人神思飛揚,產生出無限美好的聯想和追憶。緊接著,寫罕王回到柵欄邊,觸景生情後的無限傷感:"只見父王的柵欄完全鬆散,只見王府已經塌壞,罕王落了淚。"幾筆白描勾勒,把王府的敗落景象和罕王又驚又喜,又悲又痛的複雜心情真實而又含蓄的表現了出來。然後再通過:"罕王趕到柵門邊,罕王跨到屋門前,罕王輕步到牛欄,手搭涼篷細張望:父親,你的病可好轉?你身體可轉安?你病可痊癒?"一個有家不能歸的流浪兒,突然回到了令他魂牽夢繞的家,曾經擁有過的最熟悉的一切景物又出現在眼前的時候,那份激動,那份深情是難以言喻的。但這裡通過罕王的一趕,一跨,一輕步,一張望,便淋漓盡致地表現出了罕王真摯的個性和濃得無法化開的親情。這是用藝術的手法表現的人情美、人心美。然而,令人深思的是,罕王的至真至誠竟然感動不了祖王的鐵石心腸,換來的竟然是祖王一次又一次的謀殺和暗算,這種人性的強烈反差和對比,不能不喚起人們對正義、道德的呼喚,產生出震撼人心的道德訓諭效果和久久迴蕩的美和力。

3、藝術思維的升華之美

《布洛陀》是壯民族攀緣升騰的文化心理歷程的真實反映,是歷史上壯族人民用藝術的手法反映他們對自然、社會、人生的認識。雖然這些認識有很多是非科學的、虛幻的,但它的藝術思維及審美高度,卻已初步顯露出壯族人民在思維能力和思維方式上的獨具匠心。

4、兩段式的思維方式

除了《祝壽經》外,《布洛陀》的其它篇章基本上是採用了兩段式的思維方式來處理情節與主題的關係。一方面,通過一善一惡、一勤一懶、一美一醜的相互對立與轉化來肯定真、善、美,肯定布洛陀的訓導、恩德和智慧,從而滿足聽眾的道德情感體驗。另一方面,通過詛咒和應驗的方式,使隱蔽的真理昭然於世,來引發人們的思考;或者通過是否遵從、恪守傳統的禮法、禁忌及反面結果來宣揚神靈的威嚴,傳統禮法的不可動搖。

神話流傳

除此以外,各地區還有大量不同內容的布洛陀神話傳說,如雲南省文山壯族苗族自治州有布洛陀制伏太陽、制伏豹子、制伏天兵的神話傳說。廣西西林縣有布洛陀造銅鼓的傳說。③在以田陽縣敢壯山為中心的右江紅河谷地區,民間布洛陀神話傳說則更加豐富。

神話是反映古代人們對世界起源、自然現象及社會生活的原始理解的故事和傳說。它並非現實生活的科學,而是由於古代生產力水平很低,人們不能科學地解釋世界起源、自然現象和社會的矛盾、變化,藉助想像和幻想把自然力擬人化的產物。神話往往表現了古代人民對自然鬥爭和對理想的追求。布洛陀神話反映的就是以布洛陀為代表的遠古時代壯族人民對自然力的鬥爭和對理想的追求,是原始社會時期斡鏇先民處理人與自然、人與社會、人與人之間關係的生動寫照。同其他神話一樣,布洛陀神話的創造“在臫的基礎上乃是現實主義的”。可以推測是:布洛陀是處於父系氏族社會時代壯族先民部落或部落聯盟首領,他不僅是行政首領、軍事首領,而且按照氏族部落社會的習俗,他兼有祭司的職能,是本氏族的宗教領袖,具有至高無上的權威,受到人們的尊崇,後來人便把本氏族部落的興衰過程,本氏族部落所創造的業績,例如鑽木取火、疏通河渠、建造房屋、發明漁獵、發明稻作農耕等等,都集中到他的身上,使他成為本氏族部落的始祖神、創世神和宗教神,並成為維繫本氏族部落或更大的人們共同體的團結的精神力量。這就是布洛陀由人變神的演化軌跡,或者說是布洛陀神格的形成過程。

宗教地位

壯族的宗教信仰主要是原始宗教。原始宗教內容包括的自然崇拜、祖先崇拜、多神信仰等特徵,在《布洛陀經詩》中都有充分的表現。

壯族民間認為,萬物有靈,靈有所附。神靈寄附的地方應立社以供經常敬奉。所以《布洛陀經詩》提到的神祗有一百多位。

同時,《布洛陀經詩》還是研究壯族古代哲學思想以及倫理觀念的重要資料。對於民族史學研究也是一塊可貴的“璧玉”。經詩沒有遷徙的敘述,也沒有他地地名,這決非偶然,它是壯族是土著民族又一個佐證。

《布洛陀經詩》產生流傳的年代已經久遠。從它的內容分析,它可能起源於母系氏族社會向父系氏族社會轉變的時代,尚帶有母系氏族社會的痕跡,隨後又經歷了奴隸社會、封建社會,一直延傳至今。

中國民間文學非物質文化遺產

| 民間文學作為一個學術名詞,是“五四”新文化運動之後才出現和流行的。民間文學指的是:廣大勞動人民的語言藝術——人民的口頭創作。這種文學包括散文的神話、民間傳說、民間故事、韻文的歌謠、長篇敘事詩以及小戲、說唱文學、諺語、謎語等體裁的民間作品。 |

| 《苗族古歌》 | 《布洛陀經詩》 | 《遮帕麻和遮咪麻》 | 《牡帕密帕》 | 《刻道》 | 《白蛇傳傳說》 | 《梁祝傳說》 | 《孟姜女傳說》 | 《董永傳說》 | 《西施傳說》 | 《濟公傳說》 | 《滿族說部》 | 《河西寶卷》 | 《河間歌詩》 | 《吳歌》 | 《劉三姐歌謠》 | 《四季生產調》 | 《瑪納斯》 | 《江格爾》 | 《格薩爾》 | 《阿詩瑪》 | 《拉仁布與吉門索》 | 《畲族小說歌》 | 《青林寺謎語》 | 《耿村民間故事》 | 《伍家溝民間故事》 | 《下堡坪民間故事》 | 《走馬鎮民間故事》 | 《古漁雁民間故事》 | 《喀左東蒙民間故事》 | 《譚振山民間故事》 | 仙居山歌 |