基本資料

河西寶卷

河西寶卷類別:民間文學

地區:甘肅

編號:Ⅰ—13

申報地區或單位:甘肅省武威市涼州區、酒泉市肅州區

基本簡介

河西寶卷

河西寶卷河西寶捲成熟、盛行於明、清至民國時期,“文革”期間漸趨沉寂,開始走向式微。當變文在宋初被皇家明令禁止之後,寺院裡再也不能講故事了,於是和尚們便在瓦子中尋找講場。這時有所謂“說經”、“說譯經”、“說參請”等,都是佛門子弟所為。再進一步的發展,就是“寶卷”。寶卷又稱“真經”,原因也在此。

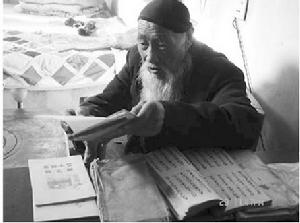

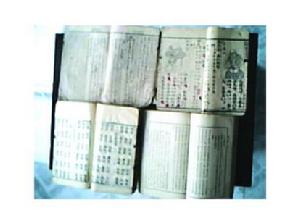

寶卷在明清兩代大量產生,盛行於全國許多地方。在今甘肅河西地區的廣大農村,寶卷仍然有著旺盛的生命力。每年春節前後及農閒時節,許多農村舉行隆重的“宣卷”活動,因而保存了大量的以手抄本為主的寶卷。近十多年來,一些民間文藝愛好者深入河西農村調查挖掘研究,初步理清了河西寶卷的分布、保存及宣卷情況,整理出版了一批寶卷。

分布情況

河西寶卷

河西寶卷寶卷的故事都較長,最短的也有五六千字,最長的達八九萬字。當地人認為抄卷是積功德,有文化的人都願意抄。抄了自己保存,也可以贈送親朋好友。不識字的人請人抄,靠它鎮妖避邪。也有少數寶卷是木刻本、石印本。寶卷流傳最基本的方式是“宣卷”。宣卷人在開始前要洗手漱口,點上三炷香,向西方(或佛像)跪拜,待靜心後,就開始念卷。聽卷者要寧靜專心,不準喧譁、不準走動。中途念卷人休息時,才可以活動。聽眾中還有幾位“接佛人”。

所謂接佛人,就是等念卷人念完一段韻文或吟完一首詩後,重複吟誦最後一句的後半句,再接著念“阿彌陀佛”。這正是敦煌遺書P.3849《俗講儀式》所記載的“念佛一聲”、“念佛一兩聲”;變文中韻散相交處有“觀世音菩薩”、“菩薩佛子”的標記,大約也是這種接佛聲。

基本形式

河西寶卷

河西寶卷和變文一樣,河西寶卷在開頭、過渡、結尾處有一些固定的格式。一般的開頭是:××寶卷才展開,諸佛菩薩降臨來。天龍八部神歡喜,保佑大眾永無災。當然,句數的多少還可以靈活變化,最長者可達30句,短者只有4句。這有點類似變文中的押座文。在散說與韻文之間,常常有“正是(真是)”引起的感嘆詩,如《白玉樓寶卷》:“趁月去徘徊,前院窗半開。拂牆人影動,哪裡客子來?”在韻文過渡到散說中間,也有感嘆詩。詩有四言、五言、六言、七言等句式,句數長短不限。這裡特別要提到的是,散說和韻文的過渡之間,有時增加有明確曲調的一組唱詞。明、清寶卷中,〔傍妝檯〕、〔耍孩兒〕、〔雁兒落〕、〔畫眉序〕、〔刮地風〕等曲調最為常見。河西寶卷除保留了個別原有曲調外,大量使用的是當地民間曲調。據已蒐集到的寶卷初步統計,有20多個曲調,常見的有〔哭五更〕、〔叫號〕、〔蓮花落〕、〔喜調〕等。它們和敦煌曲子中的定格聯章調《五更轉》、《十二時》《百歲篇》等很相似。這些曲調的使用,沒有嚴格的規定和限制,念卷人可以根據情節的發展靈活安排。同一曲調各地唱法也不同。

寶卷一般用韻文結尾,或總括全篇主題,或宣揚聽卷的好處,或自謙自己念卷不好。如《救劫寶卷》結尾:千辛萬苦都說遍,救劫寶卷到此完。念卷之人識字淺,語句不通白字滿。今天夜裡大家散,下次聽我念新卷。“寶卷是一種比較古老而又有濃厚宗教色彩的通俗文藝,它的存在、發展和人民的文化水平有密切關係。被戈壁沙漠封閉著的河西地區,歷史上交通不便,文化落後,天災人禍又接連不斷。河西寶卷就生長在這樣一種文化氛圍之中,作為河西人民的精神寄託和文化娛樂,歷數百年而不衰。近幾年,隨著文化生活的提高,寶卷的聽眾銳減,河西寶卷有被電視文化取代的可能。趁它還活在人民中間時,應加以挖掘研究。研究河西寶卷,有助於敦煌學的深入研究。河西哺育了敦煌,敦煌影響了河西。河西寶卷是敦煌變文的嫡傳子孫,是活著的敦煌變文。從流溯源,可以進一步認識敦煌變文的特質。河西寶卷,還是中國俗文學史的珍貴資料,中國民俗文化史的奇葩,在俗文學史、民俗文化史的研究上有重要意義。

發展現狀

河西寶卷

河西寶卷從內容說,可分為三類,每一類都可以從變文中找到淵頭。一是佛教內容的,如《目連三世寶卷》、《唐王游地獄寶卷》。這一類是從敦煌佛教變文發展來的。(敦煌變文集》收有用九個寫卷校錄的《大目乾連冥間救母變文》,寫目連歷盡艱險,從阿鼻地獄救出了母親。河西《目連三世寶卷》完全承襲了變文的情節,還增添了新的內容。它將目連救母的艱險敷衍成三世:在當世,目連用錫杖頓開地獄,800萬孤魂得以逃生;在二世,轉生為黃巢,殺人800萬,以符合逃生的孤魂之數;在三世,轉生為屠夫,宰屠豬羊無數。當目連功行滿時,即改行向善,最終救母出獄,同上天堂。《唐王游地獄寶卷》,源於敦煌遺書S.2630號《唐太宗入冥記》,其直接源頭應當是《西遊記》9—10回的內容,只是對地獄的慘象作了更多的鋪陳和渲染,因果報應和轉世輪迴的說教更為突出。第二類是中國歷史故事和現實故事的寶卷。

如《孟姜女哭長城寶卷》源於《孟姜女變文》,《天仙配寶卷》源於《董永變文》。寫現實故事的有《還金得子寶卷》、《黃忠寶卷》等。第三類是寓言類寶卷,如《老鼠寶卷》和《鸚哥寶卷》。敦煌遺書中有兩篇《燕子賦》,內容大體相同。賦中黃雀打傷燕子夫婦,強占其巢,燕子告狀,黃雀受到懲罰。《老鼠寶卷》的構思和它相近。老鼠齒齧器物,偷吃東西,貓要吃它,它卻先告狀。閻王判案,先聽老鼠哭訴,斥貓“以大壓小”,後聽了貓義正辭嚴的陳述,判鼠為貓所食。《鸚哥寶卷》是宣傳孝道的。鸚哥為了給母親摘鮮梨,奮飛五千里,找到果園,不料卻連遭捕系。它不願做富貴人家的玩物,絕食力爭,最終得以攜梨回歸。孝道思想是敦煌文學的主題之一,在這點上該篇同敦煌文學保持內在聯繫。以飛禽為主角的寓言故事,也是從西漢的《神烏賦》、三國曹植的《鷂雀賦》、唐代的《燕子賦》等這一線索發展來的。當然,我們說寶捲來自敦煌民間文學,那是指它們的主要內容、藝術形式上的世代姻聯,並不是說所有寶卷的題材、故事框架也來自變文。

相關資料

河西寶卷

河西寶卷寶卷是由唐代變文、宋代說經發展而成的一種民間吟唱的文娛活動,在河西走廊一帶極為盛行。涼州的廟山、中路、上泉、張義等山鄉,是念寶卷較為集中的地方。

寶卷脫化於變文,因此二者較為相近。但變文主要吸收了印度佛經的結構形式,內容也以佛經故事為主,而寶卷則在繼承的同時加以發展,使之更加民族化、地方化,成為地地道道的中國傳統講唱文學的一種。寶卷的主要形式是韻白結合,有說有唱,相輔相成,互為彌補,不僅能吸引廣大的聽眾,同時還能起到一唱三嘆的藝術效果。其中,白話是念卷人為了敘述故事情節,交待事件發展過程,鋪敘人物關係,點明時間、地點而採用的一種表演手法,相當於戲曲中的“道白”,是“講”或“說”的。而韻文則是念卷人為了寄寓善惡褒貶,推演故事情節,抒發愛憎情緒,烘托渲染氣氛而採取的表現手段,是“吟”或“唱”的。韻文的主要形式是七字句和十字句,均用日常口語,通俗易懂。卷首一般都是定場詩,用以賦比起興或預示故事情節,如“池塘水滿今朝雨,葉落庭前昨夜風。今日不知明日事,人爭閒事一場空”。然後即以白話“卻說……”開頭,往下講唱。結尾一般都是千篇一律的勸善詩,類似於變文中的“偈語”,如“男為孝心,女為賢良”、“事事都順不哄人”,有總結主題的作用。念寶卷的調子很多,可惜後來大多失傳了,現在僅存的有“哭五更”、“蓮花落”等不多的一些民歌俚曲。為了豐富吟唱曲調,涼州寶卷的講唱者又吸收了涼州賢孝中的相關調子,新鮮活潑,別有風味,從而有異於其他地方的寶卷了。

寶卷的腳本大多是木刻版和手抄本。內容基本上分三類:一是反映宗教的題材,它們是唐代變文和宋代說經的沿襲和衍化,如《目連三世寶卷》、《灶君寶卷》;二是根據歷史故事和民間傳說改編的,如《孟姜女寶卷》、《白玉樓掛畫寶卷》;三是反映社會日常生活的,如《鸚鴿寶卷》、《紅燈寶卷》等。現在留存於世的寶卷腳本,數量大約有六、七十種,且與涼州賢孝的唱本在故事情節和語言運用方面有許多相同之處,互為映襯,互相借鑑,從而成為地方講唱文學的兩枝異葩。

寶卷大量反映的是人民民眾切身的社會生活,有些寓言,也是譴責忤逆,規勸孝道,隱惡揚善的。寶卷雖通俗,卻寄託著人民民眾發自內心的喜怒哀樂。也惟其通俗易懂,寓教於樂,才深深地植根於民眾之中,世代相傳,經久不衰。

中國民間文學非物質文化遺產

| 民間文學作為一個學術名詞,是“五四”新文化運動之後才出現和流行的。民間文學指的是:廣大勞動人民的語言藝術——人民的口頭創作。這種文學包括散文的神話、民間傳說、民間故事、韻文的歌謠、長篇敘事詩以及小戲、說唱文學、諺語、謎語等體裁的民間作品。 |

| 《苗族古歌》 | 《布洛陀經詩》 | 《遮帕麻和遮咪麻》 | 《牡帕密帕》 | 《刻道》 | 《白蛇傳傳說》 | 《梁祝傳說》 | 《孟姜女傳說》 | 《董永傳說》 | 《西施傳說》 | 《濟公傳說》 | 《滿族說部》 | 《河西寶卷》 | 《河間歌詩》 | 《吳歌》 | 《劉三姐歌謠》 | 《四季生產調》 | 《瑪納斯》 | 《江格爾》 | 《格薩爾》 | 《阿詩瑪》 | 《拉仁布與吉門索》 | 《畲族小說歌》 | 《青林寺謎語》 | 《耿村民間故事》 | 《伍家溝民間故事》 | 《下堡坪民間故事》 | 《走馬鎮民間故事》 | 《古漁雁民間故事》 | 《喀左東蒙民間故事》 | 《譚振山民間故事》 | 仙居山歌 |