簡介

供給曲線

供給曲線假如我擁有世界上唯一的一個蘋果,而你是這個世界上唯一一個吃了蘋果不過敏的人。對我來說,蘋果毫無價值,對於你來說,他價值1美元。如果我把這個蘋果買給你,就會得到1美元,這是我十分願意做的事情。你用1美元換得了這個蘋果,認為物有所值。你的情況比買不到這個蘋果要好。如果我把這個蘋果白給了你,我一無所獲,你等於得到了1美元。如果把價格從0到1進行排列,以此代表我們之間交換時數額上的分段。如果我們雙方不能就價格達成一致意見,其結果是蘋果仍歸我所有,但通過交易可能獲得的潛在收益便失去了。

這種情況稱為“雙邊壟斷”。它以簡單的形式將共同利益和利益衝突、利益雙方的競爭與合作、人與人之間交往的典型性綜合表現出來。交易雙方在達成協定上具有共同的利益,但是衝突出現在協定的具體條款上。這好比夫妻雙方在維護一個和睦家庭上具有共同的利益,但是他們對於各個的有限資源如何花費在每個人認為重要的事情上存在分歧一樣。

壟斷

反壟斷法

反壟斷法在資本主義經濟里,壟斷指在生產集中和資本集中高度發展的基礎上,1個大企業或少數幾個大企業對相應部門產品生產和銷售的獨占或聯合控制。

壟斷(或者稱賣者壟斷;台灣通常譯獨占),一般指唯一的賣者在一個或多個市場,通過一個或多個階段,面對競爭性的消費者—與買者壟斷(monopsony)剛剛相反。壟斷者在市場上,能夠隨意調節價格與產量(不能同時調節)。

一、壟斷產生的背景:

壟斷是從資本主義的自由競爭中成長起來的。在以自由競爭為基本特徵的資本主義發展階段,資本主義企業為了攫取更多的剩餘價值,必然會採取先進的生產技術和科學的管理方法,實行生產的專業化和協作,提高勞動生產率;在激烈的競爭中,大企業往往憑藉自己在經濟上的優勢,不斷排擠和吞併中小企業,使生產資料、勞動力和勞動產品的生產日益集中於自己手中。

雙邊壟斷

雙邊壟斷一般認為,壟斷的基本原因是進入障礙,也就是說,壟斷者能在其市場上保持唯一賣者的地位,是因為其它企業不能進入市場並與之競爭。進入障礙的產生壟斷的原因有三個:

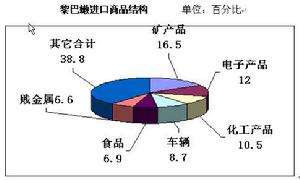

雙邊壟斷餅形圖

雙邊壟斷餅形圖2、政府創造壟斷:政府給與一家企業排他性地生產某種產品或勞務的權利。

3、自然壟斷:生產成本是一個生產者比大量生產者更有效率。

二、壟斷者的利潤最大化問題:

由於壟斷者是其所生產產品的唯一賣者,因此,直接面對整個市場,換句話說,他將面對向下傾斜的市場需求。而買者人數眾多,因此是競爭性的,也就是說,買者是價格接受者。因此,賣者可以通過控制產品價格,或者產量來最大化自己的利潤。

假設以TR(Q),TC(Q)來表示壟斷者的總收益和總成本函式,π(Q)表示當生產Q個單位該產品時壟斷者的利潤水平。由此,壟斷者的利潤最大化問題為

maxQπ(Q)=TR(Q)−TC(Q)。

則當QM>0為壟斷者利潤最大化產出的必要(但非充分)條件是,

雙邊壟斷

雙邊壟斷這裡,MR(Qm)和MC(Qm)分別稱為邊際收益和邊際成本。

上述必要條件也可以解釋為,壟斷者總是在使得邊際收入等於邊際成本的情況下決定產量。

但是必須注意,如果壟斷者的固定成本相當高,很可能導致其的利潤最大化生產量為Qm=0。因此必須把通過必要條件求出的Qm代入利潤函式π(Qm)確認利潤大於等於零,若利潤為負,則產量必然為Qm=0。

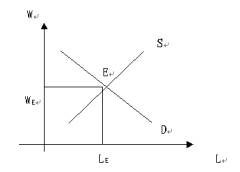

完全競爭要素市場

雙邊壟斷

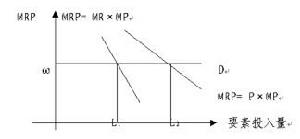

雙邊壟斷圖中E點就是行業要素市場的均衡點。WE就是要素報酬,LE就是要素需求量。要素報酬,MRP=MR×MP,由於在完全競爭市場,廠商也只能接受價格,故MR=P,所以MRP=MR×MP也可改寫成MRP=P×MP,即價格×邊際生產力(邊際產量)。由於價格是一定的,所以要素報酬的大小就取決於邊際生產力的高低了。已開發國家工人的工資水平高於開發中國家,其主要原因就是已開發國家的工人教育水平高、設備先進,進而使邊際生產力高,最終使得工資水平高。

如果是在不完全競爭市場MR×MP≠P×MP,MRP只能等於MR×MP。隨著要素投入量的增加,P也會下降,MP也會下降,所以,在這種市場結構下,MRP下降受兩個下降因素的影響,即P下降、MP下降,從而使得MRP以更快的速度下降。或者說,不完全競爭市場的MRP要比完全競爭市場的MRP更為陡峭,即不完全競爭的MRP是小於完全競爭的MRP的。

雙邊壟斷

雙邊壟斷從中可以看到,不完全競爭市場對要素的需求量小於完全競爭市場對要素的要求量。

不完全競爭要素市場

要素市場存在買方壟斷或賣方壟斷。

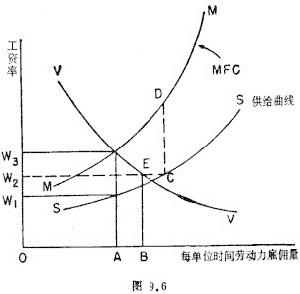

(一)買方壟斷的要素市場

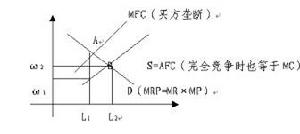

買方壟斷意味著獨家買主。壟斷廠商面臨的要素供給曲線就是整個社會要素市場的供給曲線,是一條向上傾斜的曲線。

(1)完全競爭的要素市場:廠商接受既定的要素價格,因此邊際要素成本等於平均要素成本,要素的供給曲線也就是邊際成本曲線。

(2)買方壟斷的要素市場:增加要素投入會抬高雇用的所有要素的價格。所以,邊際要素成本曲線應該比邊際要素成本(供給曲線)上升更快。

雙邊壟斷

雙邊壟斷在買方壟斷廠商,當MFC=MRP時處於均衡,即A點,此時均衡量為L1,而在完全競爭條件下,均衡點在B點,即MRP=AFC(AFC=MC),均衡量為L2,顯然買方壟斷的均衡量要小於完全競爭的均衡量。

另一方面,買方壟斷的價格可以壓低到ω1。壟斷廠商通過減少要素投入量而壓低要素價格。

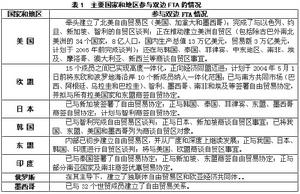

(二)賣方壟斷的要素市場

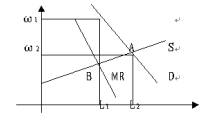

要素市場上只有一個賣主,即形成了賣方壟斷;

賣方壟斷者面臨的要素需求曲線是整個行業要素市場的需求曲線,是一條向下傾斜的曲線;

賣方壟斷不是接受既定價格,而是通過控制要素供給量來決定要素價格。

雙邊壟斷

雙邊壟斷分析2:在完全競爭的條件下,廠商均衡量在L2,均衡價格為ω2,即在A交點處於市場平衡狀態。

分析3:賣方壟斷廠商按照MR=MC的理論,當B交點時,廠商處於均衡。此時,均衡量減至L1,價格可以抬高至ω1。

經濟學知識(六)

| 處在經濟飛速發展的時代,你知道哪些經濟學的辭彙?讓我們一起走進經濟學辭彙的世界! |