原則

可持續消費

可持續消費可持續消費模式應遵循和體現以下三方面原則:

(一)適度消費原則

人與自然的矛盾一直存在,只是到了近代工業化以後,這一矛盾日趨複雜和尖銳,導致了環境的污染和生態系統的破壞。所以,適度消費原則要求人類把消費需求的水平控制在地球承載能力範圍之內。

無論對一個國家來說還是對個人來說,適度消費既要反對過度消費,也要反對過分節約。過分節約的低消費雖然減少了消費中的物質消耗,但降低了生活水平,抑制了生活情趣,不利於身心健康與個性發展。

適度消費原則要求堅持以人的需要作為出發點,以人的健康生存作為目標,逐步減少無意義消費和對人類健康無益甚至有害的愚昧消費等。過度消費是超出了人自身正當需要的消費,實際上也並沒有提高消費水平或增進消費效果,但卻消耗了更多的資源,它本質上只是滿足了一些不合理的社會與心理需求。過度的多餘消費可以為企業帶來滾滾利潤,但相對於整個人類社會的可持續發展來說卻是弊大於利。

(二)公平消費原則

可持續消費

可持續消費公平消費應該體現在提倡面向全體公民的消費模式,不鼓勵或限制少數人的高消費、超前消費、揮霍消費及畸形消費。

(三)以人為本的消費原則

以人為本的消費原則指的是消費結構上要形成合理的比例,實現人的本質以及人的全面發展目標。這裡特別要注意在消費結構中不斷提高精神消費比重。

消費結構不合理主要表現在:享受型、攀比型、形式化的消費在消費結構中所占比重過大。例如已開發國家普遍存在的過分追求時尚、頻繁更換汽車等高檔消費品;開發中國家過分的人情消費、各種迷信等愚昧消費。在總體消費中,增大精神文化消費比重;在物質消費中,增大綠色產品的消費比例,把對環境有害的各種消費控制在最低限度;生存資料在消費結構中的比重下降,享受資料、發展資料在消費結構中的比重逐漸上升等等。

人的全面發展,是人的本質要求,是建立未來社會的重要基礎,是文明社會發展的必然趨勢。人的全面發展應該包括:人的物質文化需要和生態需要得到滿足,人的能力的充分發揮,人的個性得到充分發展,人的素質得到全面提高。

可持續消費

可持續消費精神消費主要通過教育類、知識類、文化類、科技類的消費,加強對社會發展的道德關懷和人文思考,確立和維護人在社會發展中的主體地位,並真切地關注社會發展的人文性、價值性,使人類個體增加知識、陶冶情操、提高涵養,實現人的全面發展。

因此,在滿足了日常生活的物質需要之外去追求過多的奢侈品,不但降低了人的生存境界,使人變得片面和畸形發展,使人淪為物質的奴隸。把人的畢生精力和時間用來獲取消費品和尋求感官刺激,是人的最大失誤,是對真理的徹底顛倒。增加精神消費,開發這些巨大的精神潛能,將會日益豐富人類對生命意義的體驗,深化人類對生存價值的認識,並且為克服全球性生態危機形成非凡的智慧。

可持續消費特彆強調精神消費在整個消費中的地位,強調不斷提高精神消費在整個消費中的比重。所以,可持續消費對於人類的全面發展,對於促進人類社會進步具有十分重要意義。

核心理念

可持續消費

可持續消費可持續消費的核心理念就是綠色、適度、文明、健康。

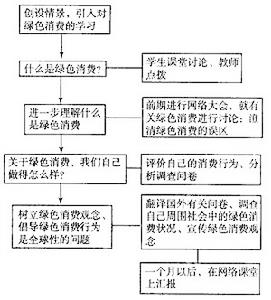

1.綠色消費

崇尚自然是人的本性。面對日益惡化的生態環境,人們渴望回歸自然,和自然融為一體。這種渴望體現在工作、生活、休閒等方方面面,尤其是包括人的衣、食、住、行在內的綠色消費方式,是人類回歸自然的重要途徑。綠色消費也已成為一種國際時尚。人們以綠色消費來表明自己的環境意識和文明生活。

所謂綠色消費,是指以簡樸和健康的生活為目標,在物質消費中偏愛“綠色產品”的消費方式。它是現代消費生活的一種新趨勢,它區別於物質第一主義的過度消費,是簡樸生活的一種表現。其主要特點是:公眾在決定是否購買某種商品時,越來越多地增加環境考慮,甚至寧肯多花一點錢也願意購買綠色產品。(所謂綠色產品,是指它的生產和使用對環境和人體健康無害、符合環境保護的要求,並非指它的顏色是綠色的。在綠色市場上,商品會以貼有“環境標誌”來表示它是綠色產品。)

世界的許多地方正在掀起一場綠色消費運動。這場運動是人類環境意識、特別是消費生態倫理意識不斷增強的必然結果。綠色消費運動以“崇尚自然,保護環境”為主題,將無以數計的人融入了綠色消費者的行列。綠色消費者要求企業生產沒有受到污染也不會污染環境的“綠色產品”;要求企業生產的產品必須使用不會污染環境和浪費資源的“綠色包裝材料”;要求建築必須是按照生態平衡原理設計製造,能夠體現人與自然和諧相容的“綠色建築”;要求旅遊必須是不污染環境,能夠使人真正與大自然融為一體的“綠色旅遊”;要求飲食必須是有利於健康和保護環境的“綠色飲食”;要求交通工具必須是不會產生廢氣污染和節約能源的“綠色交通工具”。

可持續消費

可持續消費這是一場從人的消費開始的革命。通過樹立綠色消費意識,從綠色消費開始,經過綠色市場,推動對生態技術的需求,以及綠色生產的發展,拒絕會帶來環境污染和破壞生態平衡的消費方式,形成有利於保護環境的經濟轉變,發展可持續生活的消費方式。

2.適度消費

適度消費是同過量消費和被迫消費不足相比較而言的。換言之,人們的消費總是受到一定的“限度”的限制。

關於個人消費,恩格斯指出:一是生存,二是享受,三是發展和表現自己。因為生存不只是活著,還要過健康的生活;而且,人們在基本生活需要滿足之後,希望提高生活水平,提高消費檔次,改進消費方式,追求更多的享受。這種“享受”是發展和表現個人個性和才能的條件,因而當達到一定的消費水平時,它是完全必要的。但是,個人生活消費不能是“自由放任”的,它隨時隨地都應該受到道德的制約——個人內心的道德意識和外界的道德環境的制約。美國學者艾倫·杜寧指出:“通過道德的接納來降低消費者社會的消費水平,減少其他方面的物質欲望,是一個理想主義的建議,儘管它與幾百年的潮流相牴觸,然而它可能又是惟一選擇。”

可持續消費

可持續消費適度消費提倡過簡樸的生活,這是以提高生活質量為中心的更高層次的生活結構。簡樸的生活是方便和自在的。它以獲得基本需要的滿足為標準,並在經濟發展的條件下不斷提高生活質量,滿足享受和發展的需要。對於高消費社會的人們,期望他們自願地降低生活標準,降低生活水平,這是不現實的,也是不合理的;但是,要求他們減少揮霍和浪費,儘可能提高資源利用效率,從而降低資源消費,這是合理的。早在中國古代,道家就非常提倡“節制物慾”。老子提出了“知足不辱”的思想。他指出:“名與身孰親?身與貨孰多?得與亡孰病?甚愛必大費,多藏必厚亡。知足不辱,知止不殆,可以長久。”道家認為,對物質享受的知足並且加以合理地節制,應該建立在正常而自然的生理需要的基礎上。“量腹而食,度形而衣”,“食足以接氣,衣足以蓋形,適情不求余。”道家的“節制物慾”、“知足不辱”的思想,與現代文明的發展趨勢是非常合轍的。英國著名生態經濟學家舒馬赫說:“所謂克制,是知足。”這與老子的看法是一致的。著名歷史學家湯因比則一針見血地指出:“現代人的貪婪將會把珍貴的資源消耗殆盡,從而剝奪了後代人的生存權。而且貪慾本身就是一個罪惡。它是隱藏於人性內部的動物性的一面。不過,人類身為動物又高於動物,若一味沉溺於貪婪,就失掉了做人的尊嚴。因此,人類如果要治理污染,繼續生存,那就不但不應刺激貪慾,還要抑制貪慾。”可持續發展思想的創立者、美國著名的農業科學家萊斯特·R·布朗認為,把追求物質財富當作一種最高的目標,會導致災難,人類只應當追求維持生活所必需的最低限度的財富,主要的目標應該是在精神方面。這些思想包含著對可持續發展至為重要的價值觀。

可持續消費以提高生活質量為中心,隨著經濟發展提高人的生存、享受和發展的需要。商品和服務,不是以消耗更多的物質資源表示高檔,而是以其知識和智慧價值含量高為標準,主要表現在消費需求的多樣化,即商品和服務的種類、質量和數量的多樣化,適應消費者利於發揮自己個性的主觀要求和愛好,使人有更多的選擇消費的自由。這才是符合生態保護要求的,一種可持續發展的生活方式。

3.健康的生活

可持續消費

可持續消費簡樸生活崇尚精神生活需求。精神上得到享受和樂趣,在新的消費文化中,這是比物質消費層次更高的目標。生態學家奈斯曾指出:“人們對當今社會能否滿足諸如愛、安全和接近自然的權利這樣一些人類的基本需求提出疑問,在提出這種疑問的時候,也就是對社會的基本職能提出了質疑——物質生活標準應該急劇降低,而生活質量,在滿足人深層的精神方面,應該保持或增加。”當以適度消費代替過度消費時,人們不必為賺錢疲於奔命,而有了較多的閒暇。它從兩個方面為提高生活水平創造條件:一是放慢生活節奏;二是有時間豐富自己的社會生活,心理生活和精神生活。放慢生活節奏,有了較多的時間和精力,可以在豐富多彩的生活中,追求和完善健康的心理生活,參加各種有益的社會活動和社會交往,參與家務勞動、享受天倫之樂等等。所有這些活動都能為人們的生活增添許多樂趣。

豐富的精神生活,不僅可以體驗自己的創造能力、想像能力和鑑賞能力,還可以激發人的思想、意志和豐富的情感,啟迪人的智慧、潛能和崇高的精神,並在這個過程中實現個性的全面自由發展。同時它有利於家庭生活、人際關係和社會關係的融洽,這也是完美和幸福生活的一個重要方面。簡樸、健康的生活符合人類建設可持續發展社會的要求,它是一種新的生活方式。它不僅符合自然的本性,符合保護生態的要求,同時也更符合人的本性,符合人的需要,有助於人的個性全面自由的發展,因而它是一種有更高生活質量的新生活。

體系構建

可持續消費

可持續消費可持續消費政策是指按照廣義價值規律的要求,綜合運用稅收、信貸、價格、核算、保險等經濟手段與法律工具,切實調控生態型消費主體行為,以適應可持續發展的大系統運行規律。在比較研究與可持續消費有關的政策後發現,可持續消費應該有一個國家政策支持體系,而顯然不止學術界提出的直接管制政策、補貼政策、補償政策、可持續消費稅收政策、清潔生產政策。國家建立和諧社會更需要建立可持續消費發展的政策引導體系。

1.可持續產品價格政策

可持續產品(SustainableProduet)的概念強調了產品體制及整體的合理性,體現關於環境與產品的新價值尺度。可持續產品是能體現“生態價值”的消費品,其價格構成中的環境成本是生態社會成本,是一定時期內在生產經營活動中考慮自然資源有償使用、環境保護和環境損害治理費用補償使用等條件下社會同類企業生產同種產品的平均成本。生態社會成本構成中除了生產普通產品時的成本因素之外,還應包括環境成本即自然生態環境資源有償使用費(如維護生態平衡的費用、環境損害費用補償及損害治理費用),因此,可持續產品價格構成中的環境成本既包括企業的環境成本支出,也包括國家統一支出的環境成本支出。可持續產品價格政策是在消費品的生產與流通中,利用廣義價格機制,調控生態社會成本關係,突出消費品生產與流通的生態性,強調自然資源有償使用與環境保護。

2.可持續產業發展政策

可持續消費

可持續消費可持續產業具有潛在的動態比較優勢與正的外部經濟效應。已開發國家的工業污染控制策略已發生重大變化,用預防污染政策取代以末端處理為主的污染控制政策。尚處初創階段的中國可持續產業亟須政府政策扶持,即要以“滿足生態需要”為指針,確定產業目標及其戰略重點,培植生態產業的國際競爭力;要制定發展可持續產業的具體傾斜政策,包括政府投資、信貸優惠、稅收優惠、出口退稅、加大R&D投入、鼓勵環保技術創新等。要培育可持續產業的企業集團,針對中國可持續產業發展嚴重滯後問題,政府通過市場引導促進可持續產業的大型企業集團的形成,同時以公司制改組環保企業,鼓勵環保企業以資產為紐帶進行跨地區、跨行業和跨所有制的聯合與兼併。

3.可持續貿易政策

可持續貿易(Sustainabletrade)是消費全球化得以持續發展的客觀要求,是在可持續發展觀推動下形成的新貿易制度,其政策源於國際環境公約、WTO有關協定中的環境條款、國際環境管理體系系列標準、生態標誌制度、進口國國內有關環境與貿易的法規、進口國國內環境與技術標準等的綜合。確立可持續貿易的國家政策,首先要正確處理好“既能最大滿足國際社會日益增長的生態需求,又能排除綠色壁壘”的關係,在國家可持續貿易戰略指導下,開發國際生態產品、適時申請ISO14000和生態標誌認證、實施國際綠色行銷組合,從供給方面儘量避免或拒絕非綠色的產品或服務的進出口,以不斷拓展“可持續流通”的國際渠道。

4.可持續消費核算政策

可持續消費

可持續消費GDP指標體系沒有核算砍伐森林、污染環境、水土流失、資源枯竭和破壞臭氧層等而對可持續發展帶來許多負面影響,不涉及環境成本的投入與產出問題,所以也不存在生態消費核算。實際上,生態環境是為全人類提供公共服務的一種特殊資產,也是構成人類消費對象的關鍵要素之一。可持續消費核算是以引入生態環境計量成果、調整GDP核算為前提基礎的。SEEA的中心內容之一是從流量發生的角度把經濟過程對非生產自然資產的使用納入原生產總量核算之中,如把附加的SEEA元素用貨幣量計入,則將非生產自然資產的使用作為附加的費用並人生產列中即得出生態環境調整的EDP,即經濟環境調整的國內產出。生態環境的破壞意味著環境這一特殊資產的流失,進而意味著實際GDP在流失,即實際GDP=名義GDP-環境資產流失,或實際GDP=名義GDP+環境資產增值,而實際GDP的流失最終導致的是人們福利的流失和消費質量受到損害。因此,確立國家生態消費核算政策是以國家儘早實施EDP核算或“綠色GDP”核算為前提的。要從EDP核算中反映可持續消費的狀況與趨勢,可採用支出法根據EDP=最終消費+經濟資產的積累+生態折舊(自然環境的耗減),對最終消費=EDP-(經濟資產的積累+生態折舊)進行計算。

5.可持續消費稅收政策

可持續消費

可持續消費徵收生態消費稅的主要優點有:一是使環境污染者能選擇經濟上最有利的解決方法,或繳納生態消費稅或自行處理,因而激勵廠商採用降低環境污染量的方法,或是著手發展無外部性成本的生產方法;二是使排污者負擔支出,形成成本分攤,而不再由社會全體負擔污染的損害成本,從而體現公平原則;三是生態消費稅的課徵額度隨廠商生產數量多寡而定,因此富有彈性;四是徵收生態消費稅可使產生污染物的產品價格上升,從而引致市場轉移到不會產生環境外部不經濟的產品;五是徵收生態消費稅可以增加財政收入,為政府治理環境污染提供資金來源。徵收生態消費稅主要是排污量徵稅、間接徵稅以及生態稅收抵免。

6.可持續消費環境保險政策

國際學術界將環境責任保險歸於廣義的財產保險範疇,是一種無形的、非實體的財產保險,也即《保險法》所謂的第三者責任保險,是指在被保險人依法對第三者負民事損害賠償責任時由保險人承擔其賠償責任的一種保險。生態消費環境損害責任保險的保險標的既不是財產也不是人身,而是被保險人(致害人)應向第三者(受害人)承擔的經濟賠償責任,其賠償的金額具有無限性,認定標的必須具備有法律規定、有直接關係、系過失行為以及屬於民事性質等四個基本條件。一般來說,國際生態消費環境損害責任保險政策大都涵蓋了企業(企業參加此保險既可規避其意外的經營風險,又約束企業採取對環境更加負責的態度)、消費者與公眾(既可以使其增添一份安全感,又可以極大地限制其有損環境的消費行為,促進環保民眾化)、國家體制(與國家法律法規、價值取向、消費體制、組織體系等相協調)、國際關係(與國際環保公約、保險市場、經濟生態化進程以及類如WTO等組織頒布的一些準則相銜接)四個方面。

可持續消費

可持續消費7.可持續消費環保技術政策

在可持續消費環保技術方面,美、德、日具有一定基礎優勢(如美國的脫硫脫氯技術、日本的除塵和垃圾處理技術、德國的水污染處理技術等),而中國要引進高水平的環保技術並加以消化吸收和提高,然後才能出口環保技術。國家要抓住國際組織大力資助各國環境保護項目的有利時機,大力推行生態消費環境保護並支持其相關的技術研究,加強國際問及國內的技術交流,建立計算機技術網路,推行清潔生產技術創新要確立企業是實施清潔生產的最終動力和執行主體的地位並為其提供有效的科技、財政支持,要從生態消費需求出發並以國內外市場消費需求變化為導向,建立清潔生產示範項目,把有效利用國際清潔生產技術的R&D成果與推進生態消費發展戰略對接起來,建立與生態消費環保技術政策相協調的政策創新機制。