簡介

邊際收益

邊際收益計算公式

邊際收益的計算公式可以寫成:

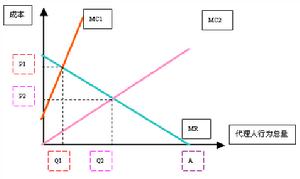

代理人的邊際收益

代理人的邊際收益總邊際收益(Total Contribution Margin,TCM)等於總銷售收入(Total Revenue,TR or Sales)減去總成本(Total Variable Cost,TVC,TC):

總邊際收益 = 總銷售收入 − 總成本

單位邊際收益(Unit Contribution Margin,C)等於單位銷售收入(Unit Revenue or Price,P)減去單位成本(Unit Variable Cost,V):

單位邊際收益 = 單位銷售收入 − 單位成本

邊際收益率(Contribution Margin Ratio)是反映銷售收入後所得到的利益比率,比率可以通過以下兩種方法計算:

邊際收益率 = 總邊際收益/總銷售收入= 單位邊際收益/單位銷售收入

情形

邊際收益的幾種情形:

這一部分收入可以用來補償生產中的固定成本,甚至超過固定成本,為企業帶來利潤,邊際收益可以分為以下三種情況:

當銷售收入低於保本點時,收益不足以補償固定成本。

當銷售收入等於保本點時,收益剛好補償固定成本。

當銷售收入高於保本點時,收益除補償固定成本外,產生利潤。

農業

農業收益過低,這正是當前中國“三農”問題的重大癥結所在。解決中國的“三農”問題,關鍵在於解決農業的收益問題。然而,在市場至上主義的視野中,解決這一問題看來是遙遙無期的。

用西方傳統經濟學的觀點看,中國農業已經被“邊際效益遞減”規律所支配。對於多數傳統農業生產項目而言,更多的投入所增加的產出,實際已經不足以彌補投入的價值。這就使得國家補貼成為必須,否則農民將不會增加自身的投入。

三十年前因分田而名揚四海,三十年後因貧窮而知名天下的小崗村,已經在展示這種現象。據一篇報導說,儘管國家給予小崗村每畝高達數千元的補貼,村民們種植的葡萄仍然沒有多少利潤,因此他們在生產中花完國家給予的農業補貼後,不願意再投入個人的資金。

這個事例說明:即使國家投入巨量農業補貼,也無法抗衡市場經濟的巨臂;農業邊際收益持續下降,將是中國農業發展的長期趨勢。這必然誘使農業生產資源流向比較收益更高的部門。近年來,農村勞動力資源向城市流動已經成為“三農”領域的重要現象。儘管有人為此歡呼,必須正視的是,農村勞動力的流失,將導致留守農民在農業生產上投入更多的精力。但問題在於:當留守農民覺得更多的投入“不划算”的時候,他們就會選擇較低水平的生產維持。

除非農業經濟的收益變得高於城市經濟,否則流失的農村勞動力將不會回到農村。

農業比較收益下降,導致農村勞動力短缺和老化;農村勞動力短缺和老化,則導致農業生產力和收益進一步下降。這個惡性循環,使得中國農業的可持續發展基本上成為不可能。

如何解決這個問題?自由主義經濟學家認為政府不必也不可能解決這一問題,因為政府干預將導致價格扭曲,使得完美的市場機制失去作用;新古典主義經濟學家認為政府應該解決這一問題,但面對市場機制的龐大力量,他們也並沒有解決這一問題的必勝信心。

厲以寧、黨國英們以“制度經濟學”信徒的姿態,提出了自己的解決辦法:土地所有權。他們以為:通過解決土地所有權一類制度問題,即可無限地調動農民生產積極性。

這不妨也是一個方案。但是,其實很容易看到:它的實質,正是“人有多大膽,地有多大產”。當年被人引入歧途的“大躍進”,就是宣稱良好的制度可以創造無窮的奇蹟。因此,大膽地假設一次:凡是堅稱“土地永包制能夠極大調動農民生產積極性”的人士,如果年紀足夠大(如厲以寧、黨國英),一般都有在“大躍進”中持狂熱立場的歷史記錄——儘管他們現在對那場運動採取堅定的批判立場,儼然自己跟它毫無關係。

遞減律

邊際收益遞減律,在技術水平不變的情況下,當把一種可變的生產要素投入到一種或幾種不變的生產要素中時,最初這種生產要素的增加會使產量增加,但當它超過一定限度時,增加的產量將要遞減,最終還會使產量絕對減少。根據這一法則,如果不斷添加相同增量的一種投入品(且若其他投入品保持不變),這樣所導致的產品增量在超過某一點後將會下降,也就是說,邊際產品將會減少。

實質上,生產所需的基本要素有四大類:土地(自然資源)、勞動力、資本財貨和企業家才能。生產一定量的產品就的消耗一定的要素,一定的技術條件下這個要素比例是確定的,即當其他要素不變的情況下,改變某個要素的投入量勢必會影響產量。從開始投入這個要素,邊際產量比較平穩(也有可能因為其他要素的非最佳貢獻導致邊際產量遞增),因為其他要素過剩,能保證這個要素按最佳比例充分利用;達到確定的要素比例之後邊際產量則會下降,因為這個要素過剩,沒有按最佳比例充分利用,因而會使邊際產量遞減,最終在其他要素耗盡的之後繼續投入該要素出現產量不增