疾病概述

棘顎口線蟲病患者

棘顎口線蟲病患者皮膚幼蟲移行症和內臟幼蟲移行症。損害部位極為廣泛。皮膚幼蟲移行症可在全身各部委表現出匐行疹或間歇出現的皮下遊走性包塊。局部皮膚表面稍紅,有時有灼熱感和水腫,可有癢感,疼痛不明顯。內臟型幼蟲移行症的臨床表現隨寄生部位的不同而異,如進入脊髓和腦可引起嗜酸性粒細胞增多性腦脊髓炎,後果嚴重可致死亡;可在消化、呼吸、泌尿系統中移行或寄居,引起相應的症狀。人體顎口線蟲病均由棘顎口線蟲和剛棘顎口線蟲寄生人體所引起。

顎口線蟲歸類為顎口屬,已確定的共有10種,其中在東南亞報導5種,在中國發現的有棘顎口線蟲、剛刺顎口線蟲和杜氏顎口線蟲。人體顎口線蟲病的報導,均由棘顎口線蟲的剛棘顎口線蟲所引起。60年代後,顎口線蟲病在東南亞尤其是泰國十分普遍。病原均為棘顎口線蟲。80年代以來,在日本發生不少顎口線蟲病例,是由剛棘顎口線蟲引起的。中國已發現的病例有34例,中國棘顎口線蟲病在增多。棘顎口線蟲是狗、貓的寄生蟲,也寄生於虎、豹等是肉動物,剛刺顎口線蟲則主要寄生於豬的胃壁,它們偶可寄生於人體。

在臨床上對可疑表現者尤其有生食或半生食淡水魚或轉續宿主史者,則應考慮棘顎口線蟲病,並作進一步檢查。從病變組織中取出蟲體作鏡檢是最可靠的確診方法。對無明顯體表損害者可結合感染史,用免疫學方法作輔助診斷。

症狀體徵

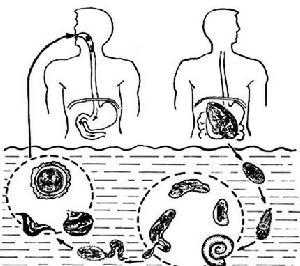

棘顎口線蟲病的感染途徑

棘顎口線蟲病的感染途徑1.皮膚顎口線蟲病大多在感染後3~4周幼蟲在皮下組織中移行,產生症狀與體徵。最常見的體徵是局部皮膚出現移行性腫塊,可呈間歇性出現。每次出現可持續1~2周。局部皮膚呈非凹陷性水腫,伴疼痛、瘙癢或紅斑。移行的路徑可有色素沉著。隨著病程延長,發作次數可減少,症狀亦減輕,發作時間縮短。棘顎口線蟲病有時表現為匐行疹、皮膚結節或膿腫。偶爾,幼蟲可自行鑽出皮膚。

2.內臟顎口線蟲病

(1)肝臟病變:幼蟲移行至肝臟可引起右上腹隱痛或脹痛,肝大。常伴食慾減退、噁心、疲乏等症狀。

(2)中樞神經系統病變:以神經根-脊髓炎、腦膜腦炎和蛛網膜下腔出血較為多見。若幼蟲移行至脊髓腔,則可刺激神經根,引起劇烈疼痛伴燒灼感。數日後出現肢體癱瘓或輕癱。癱瘓以截癱為主,伴尿瀦留。若幼蟲鑽入頭顱內,可引起腦膜、腦組織病變,出現劇烈頭痛、噴射性嘔吐、意識障礙、腦神經癱瘓或肢體癱瘓。幼蟲鑽入蛛網膜下腔易造成出血,患者表現為突然劇烈頭痛,嘔吐,腦膜刺激征。腦脊液呈血性而含有較多嗜酸性粒細胞。棘顎口線蟲病病變常較廣州管圓線蟲病重,病死率亦較高,後遺症亦較常見。

(3)肺部病變:常於皮膚顎口線蟲病持續數月或數年後發生,出現咳嗽、胸痛、氣促與咯血,可致胸腔積液或積血。偶爾蟲體可隨痰被咳出。

(4)眼部病變:可引起外眼病變與眼內病變。前者表現為眼眶周圍炎,出現眼痛、流淚、怕光、眼球周圍紅腫等。後者則表現為虹膜炎、前房或玻璃體積血、視網膜剝離等,嚴重者可致失明。用眼裂隙燈檢查可在結膜下、前房或玻璃體中發現棘顎口線蟲蚴。

(5)胃腸病變:幼蟲寄生於腸壁中,形成腸壁腫塊,可致不完全性腸梗阻,出現腹痛、腹脹、腹瀉、便血、嘔吐等症狀,偶可在腹部捫及包塊。

(6)泌尿道病變:較少見,幼蟲偶可穿過膀胱組織,隨尿液排出。此時可出現血尿,排尿異物感。

疾病病因

棘顎口線蟲病病原蟲成蟲

棘顎口線蟲病病原蟲成蟲當劍水蚤又被第二中間宿主魚、蛙、蛇、龜、鱔、泥鰍等吞食後,經1個月即可發育為第三期幼蟲。當轉續宿主,如雞、鴨、豬、虎、豹、狼等吞食受感染的第二中間宿主時,第三期幼蟲可在其胃內脫囊,並穿過被感染動物的胃腸壁,移行至肝臟、肌肉和結締組織內,但不能發育為成蟲。若為適宜的終宿主,如貓、狗,則第三期幼蟲可在其胃黏膜下形成腫塊,並經6~8個月發育為成蟲。雌、雄成蟲交配產卵,蟲卵從胃腔、腸腔向下移行,隨糞便排出體外。從感染至蟲卵在終宿主的糞便中出現,一般需經8~12個月。

人類常因進食生的或未煮熟的含有第三期幼蟲的淡水魚類而獲得感染。然而,人類不是棘顎口線蟲的適宜終宿主,故感染的棘顎口線蟲只能停留於第三期幼蟲或性未成熟的成蟲早期階段,在人體內遊走不定。其壽命可達數年,長者可達10年以上。在中國在顎口屬中除發現有棘顎口線蟲外,還發現有剛棘顎口線蟲(Gnathostomahispidum)和杜氏顎口線蟲(Gnathostomadoloresi)。它們亦可引起類似的蠕蟲蚴病。

病理生理

棘顎口線蟲病病菌

棘顎口線蟲病病菌本蟲的致病作用主要是幼蟲在人體組織中移行,加上蟲體的毒素(如類乙醯膽鹼、含透明質酸酶的擴散因子、蛋白水解酶等)刺激,可引起皮膚幼蟲移行症(圖12—30)和內臟幼蟲移行症。損害部位極為廣泛。皮膚幼蟲移行症可在全身各部委表現出匐行疹或間歇出現的皮下遊走性包塊。

局部皮膚表面稍紅,有時有灼熱感和水腫,可有癢感,疼痛不明顯。內臟型幼蟲移行症的臨床表現隨寄生部位的不同而異,如進入脊髓和腦可引起嗜酸性粒細胞增多性腦脊髓炎,後果嚴重可致死亡;可在消化、呼吸、泌尿系統中移行或寄居,引起相應的症狀。

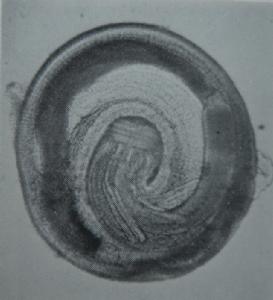

成蟲短粗,活時呈鮮紅色,稍透明兩端稍向腹面彎曲,前斷為球形,上有8圈下鉤,頸部狹窄,提前半部和尾端處被有很多體棘,體棘的形態有分類學意義,雄蟲長11—25mm,雌蟲長25—54mm。蟲卵橢圓形,一端有帽狀透明塞,內含1—2個卵細胞。第三期幼蟲盤曲呈6字形,長約4mm,頭頂部具唇,頭球上都具4環小鉤,其數目和形狀有重要的蟲中鑑別意義,全身被有200例以上的單齒皮棘,體前部的棘長10μm,往後逐漸變小,變稀,在體前1/4的體內有4個肌質的管狀頸囊,各自開口於球內的氣室中,內含漿液,這四個構造對頭球的膨脹和收縮有重要作用,食管分為肌性和腺性兩部分。

診斷檢查

1.流行病學資料病前患者有進食生的或未煮熟的淡水魚、龜、蛙、雞等肉類史。

2.臨床表現皮膚顎口線蟲病患者出現遊走性皮下腫塊,可伴發熱、蕁麻疹、瘙癢等。內臟棘顎口線蟲蚴病患者則出現肺、眼、腦、肝等器官病變的相應臨床症狀與體徵。患者可同時存在皮膚顎口線蟲病與內臟顎口線蟲病。

3.實驗室檢查資料外周血液白細胞總數輕度增多,嗜酸性粒細胞比例常明顯升高。皮下腫塊組織活檢病理檢查為嗜酸性肉芽腫。若能發現棘顎口線蟲蚴則可明確診斷。以棘顎口線蟲第三期幼蟲作為抗原,用ELISA等免疫學方法檢測患者血清中特異性抗體有助於棘顎口線蟲病診斷。然而,免疫學研究已發現棘顎口線蟲蚴與廣州管圓線蟲蚴有部分交叉免疫原性。

實驗室檢查:外周血液白細胞總數輕度增多,嗜酸性粒細胞比例常明顯升高。皮下腫塊組織活檢病理檢查為嗜酸性肉芽腫。若能發現棘顎口線蟲蚴則可明確診斷。以棘顎口線蟲第三期幼蟲作為抗原,用ELISA等免疫學方法檢測患者血清中特異性抗體有助於棘顎口線蟲病診斷。然而,免疫學研究已發現棘顎口線蟲蚴與廣州管圓線蟲蚴有部分交叉免疫原性。用眼裂隙燈檢查可在結膜下、前房或玻璃體中發現棘顎口線蟲蚴。

鑑別診斷

棘顎口線蟲病需與下列疾病作鑑別診斷。

1.廣州管圓線蟲病發病前有進食未煮熟的淡水螺史,較常引起中樞神經系統病變,常以持續性頭痛、全身酸痛、食慾下降、噁心、嘔吐、精神異常為主要臨床表現,頭痛劇烈而腦膜刺激征則常較輕。部分患者可出現發熱、皮疹、局部皮膚痛覺過敏、胸痛,以及表情淡漠、肢體癱瘓、病理反射、視力減退、腦神經損害征、嗜睡與昏迷等腦膜腦炎表現。眼底檢查可出現視盤水腫、視網膜靜脈擴張。多無皮下遊走性腫塊。外周白細胞增多,嗜酸性粒細胞比例升高。血清中抗廣州管圓線蟲蚴IgG及IgM抗體陽性。

2.豬囊尾蚴病發病前有進食生蔬菜史,較常引起中樞神經系統病變,常以持續性頭痛、癲癇、精神異常為主要臨床表現。患者可同時出現多發性皮下結節。頭顱影像學檢查可見腦組織中有囊性占位性病變。皮下結節活檢可發現豬囊尾蚴。外周白細胞增多,嗜酸性粒細胞比例升高。血清中抗豬囊尾蚴IgG及IgM抗體陽性。

3.曼氏裂頭蚴病發病前患者有進食未煮熟的淡水蝦、蟹、魚肉史,較常出現發熱、皮疹,多有皮下遊走性腫塊。皮下結節活檢可發現曼氏裂頭蚴。外周白細胞增多,嗜酸性粒細胞比例升高。血清中抗曼氏裂頭蚴IgG及IgM抗體陽性。

4.斯氏狸殖吸蟲蚴病發病前患者有進食未煮熟的淡水蝦、蟹、魚肉史,較常出現發熱、皮疹、咳嗽、胸痛、吐血絲痰,少有皮下遊走性腫塊。胸部X線檢查可發現肺部有片狀或條索狀病變。外周白細胞增多,嗜酸性粒細胞比例升高。血清中抗斯氏狸殖吸蟲蚴IgG及IgM抗體陽性。

5.犬弓首線蟲蚴病發病前患者常有與狗密切接觸史,較常出現發熱、皮疹、胃納減退、疲乏、右上腹隱痛等,少有皮下遊走性腫塊。發熱多為37.5~39℃常呈間歇熱型。超聲診斷儀檢查可發現肝內有片狀或條索狀實質性病變。數日後肝內病變的部位可發生移動。外周血白細胞增多,嗜酸性粒細胞比例明顯升高。血清中抗犬弓首線蟲蚴IgG及IgM抗體陽性。

治療方案

1.支持及對症治療嚴重病例,如腦顎口線蟲病患者,當發生顱內壓升高時,應及時套用20%甘露醇注射液快速靜脈滴注,必要時加用呋塞米、腎上腺皮質激素,以降低顱內壓、防止腦疝的發生。

2.病原治療用阿苯達唑治療有良好效果。成人劑量為400mg/次,2次/d,口服,療程3周。於療程的第2周,棘顎口線蟲蚴受藥物刺激而興奮、掙扎,有時可鑽出皮膚,但亦有加重病情的可能性。一般治療一個療程即可治癒。個別病例可能需用兩個療程。治癒後血液嗜酸性粒細胞數逐漸恢復正常。

甲苯達唑、乙胺嗪、左鏇咪唑和噻苯達唑對棘顎口線蟲病的療效都較差。伊維菌素是一種廣譜抗寄生蟲藥物,對蛔蟲、鞭蟲、鉤蟲、班氏絲蟲、馬來絲蟲、盤尾絲蟲等線蟲類寄生蟲的殺滅作用較強,已有報告說明對棘顎口線蟲病亦有很好療效。成人劑量為200~250μg/(kg?次),1次/2周,連服3~5次。不良反應較輕,少數病人可出現頭暈、腹痛、胃納減退、疲乏等。嬰幼兒及孕婦不宜服用。眼顎口線蟲病以手術摘除棘顎口線蟲蚴治療為主。藥物治療可加重病情,甚至可導致失明。然而,由於眼顎口線蟲病患者的其他組織常同時存在棘顎口線蟲蚴,因此於手術摘除眼內棘顎口線蟲蚴後仍宜套用一療程藥物治療。

流行病學

1.傳染源棘顎口線蟲的第一中間宿主劍水蚤、第二中間宿主(淡水魚類)、轉續宿主(蛙、蛇、鴨、豬等)和終宿主(貓、狗)等都是棘顎口線蟲病的傳染源。被棘顎口線蟲蚴感染的人只能充當轉續宿主,不會再感染他人,故人不是棘顎口線蟲病的傳染源。

2.傳播途徑人因進食生的或未煮熟而含有棘顎口線蟲第三期幼蟲的淡水魚、蛙、蛇、雞等肉類而獲得感染。

3.人群易感性人對棘顎口線蟲病普遍易感。

4.流行概況棘顎口線蟲病主要流行於東南亞地區和國家,如印度、菲律賓、馬來西亞、斯里蘭卡、印度尼西亞、寮國、高棉、越南、緬甸、日本和中國等。此外,南美洲的某些國家,如墨西哥、厄瓜多等亦有病例報導。有喜歡吃生或未煮熟魚、蝦、肉類習慣地區的居民發病率較高。20世紀60年代後,在東南亞尤其在泰國顎口線蟲病流行十分普遍;80年代以來日本也發生了不少由剛棘顎口線蟲感染病例。據報告中國江蘇洪澤湖區淡水魚中感染嚴重,迄今,中國已報導35例,提示有增多趨勢。

常見疾病

| 疾病的存在,是從痛苦和不適等自覺症狀開始的。疾病,有如健康一樣,從不同角度考查可以給出不同的定義。最常套用的定義是"對人體正常形態與功能的偏離。現代醫學對人體的各種生物參數(包括智慧型)都進行了測量,其數值大體上服從統計學中的常態分布規律,即可以計算出一個均值和95%健康個體的所在範圍。 |