內容

寄生蟲

寄生蟲主要症狀

皮膚幼蟲移行症

皮膚幼蟲移動症

皮膚幼蟲移動症內臟幼蟲移行症

常見的病原體有犬弓首線蟲、貓弓首線蟲、曼森氏迭宮絛蟲、四川並殖吸蟲、廣州血管圓線蟲、棘顎口線蟲及海異尖線蟲。本病的共同病理特徵是蟲體移行部位形成嗜酸性粒細胞性肉芽腫或嗜酸性粒細胞性膿腫,有時可在局部找到幼蟲或童蟲。臨床表現隨蟲種及侵犯部位不同而異,常見症狀有遊走性皮下包塊;侵犯胃腸道時出現腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀;侵犯肝臟時出現肝臟腫大,並有輕壓痛;侵犯肺臟時出現咳嗽、氣喘,胸部X射線檢查肺部可見浸潤性陰影;侵犯眼部時出現眼部腫脹、眼球突出、視力障礙,甚至失明;侵犯中樞神經系統時出現類似腦膜炎的徵象,腦脊液中嗜酸性粒細胞顯著增多。有時也出現全身過敏性症狀如發熱、全身不適、食欲不振、蕁麻疹等。末梢血液中嗜酸性粒細胞數明顯增高,白細胞總數也增多,血沉加快,可見高球蛋白血症。血清免疫試驗對診斷有重要價值,有些病例需要作活體組織檢查確定診斷及病原。一般應根據病因進行病原學治療,病原不能肯定時可用廣譜驅蟲劑如丙硫咪唑或吡喹酮進行試驗治療。

病因

弓首線蟲

弓首線蟲病因有多種,現僅扼要介紹弓首線蟲感染及顎口線蟲感染:

多見於3歲以下兒童,青少年也可發病,常有與犬或貓的密切接觸史。因犬或貓弓首線蟲在人體內不能發育成熟,故幼蟲常停留在肝、肺或腦等臟器內,引起嗜酸性粒細胞性肉芽腫的病變。本病發病緩慢,有發熱、全身不適、食欲不振、噁心、消瘦、腹瀉等症狀;末梢血液中嗜酸性粒細胞數明顯增多。幼蟲侵犯內臟時,出現相應症狀。

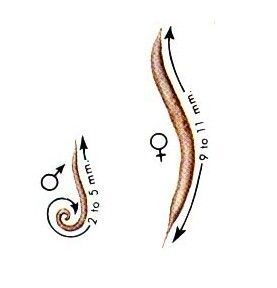

可引起人體感染的主要是棘顎口線蟲,其成蟲寄生在貓、狗、虎等動物的胃壁,形成腫塊。蟲體成熟產卵後,蟲卵隨寄主糞便排出體外,在水中孵化為第一期幼蟲,若被第一中間寄主劍水蚤吞食,幼蟲即在其體腔內發育為第二期幼蟲,劍水蚤被第二中間寄主淡水魚如黑魚、鱔魚等吞食後,幼蟲又在其肌肉內發育為第三期幼蟲並成囊,此時即具有感染性。雞、鴨可作為本蟲的轉續寄主。人食入未熟的受染魚肉後,幼蟲在小腸內脫囊而出,穿過腸壁,在人體內移行。在皮膚內移行時出現線狀匍行疹,在深部組織移行時引起局部腫塊。以面部最常受累,局部腫脹、皮膚發紅、發癢甚至疼痛,並出現發熱、蕁麻疹等現象。腫脹一般在數天內消退,全身症狀則持續稍久。偶可侵犯眼球、中樞神經系統、胸腔、膀胱等處,引起相應的症狀和體徵。