歷史沿革

人文景觀

人文景觀鄉城,因地形得名,是藏語“卡稱”的漢語音譯,其含義是手中之佛珠,因縣境內碩曲河由北而南縱貫全境,像一根絲線把座落在沿河兩岸的白色村寨連在一起,猶如串串佛珠,故名。

鄉城古為白狼羌地,唐屬吐蕃。

元屬吐蕃等路宣慰司。

明屬朵甘都司地,嘉靖三十三年(1554年),屬雲南麗江木土司管轄。

清屬理塘土司轄地;光緒三十三年(1907年),趙爾豐實行“改土歸流”後,於光緒三十四年(1908年)奏準建制定鄉縣,隸屬巴安府。

民國二年(1913年),屬川邊道;民國二十八年(1939年),屬西康省第五行政督察區。

1950年屬西康省藏族自治區。1951年更名為鄉城縣。1955年屬四川省甘孜藏族自治州。鄉城縣城區位於香巴拉鎮。

2004年,鄉城縣轄1個鎮、11個鄉。

2005年4月6日,四川省人民政府批准同意鄉城縣桑披鎮更名為香巴拉鎮。香巴拉鎮藏語意為“神仙居住的地方”。

行政區劃

至2011年底,鄉城縣轄3個片區,12個鄉鎮:香巴拉鎮、尼斯鄉、沙貢鄉、水窪鄉、青德鄉、青麥鄉、然烏鄉、洞松鄉、熱打

鄉城縣

鄉城縣人口民族

2011年末鄉城縣總人口29826人,人口自然增長率為3.22‰,有彝族、藏族、羌族、苗族、回族、蒙古族、土家族、僳僳族、滿族、瑤族、侗族、納西族、布依族、白族、壯族、傣族等民族分布,其中藏族占94%。

地理環境

位置境域

鄉城縣地處中國西南,四川省甘孜藏族自治州西南部,橫斷山脈中北段,金沙江東岸縱谷地區,

屬大香格里拉旅遊圈腹心地帶,東與稻城縣接壤,南與雲南省迪慶州香格里拉縣毗鄰,西靠巴塘縣、得榮縣,北連理塘縣。

鄉城縣地跨東經99°22′—100°04′,北緯28°34′—29°39′,縣城海拔2865米,距州府康定488公里,距省會成都860公里,距雲南省香格里拉縣222公里,總面積5016平方公里。

地形地貌

鄉城縣地勢東北高、西南低。最高海拔為縣城東南面的薩苟峰5336米,最低海拔為南部洞松鄉的仲達村2560米,相對高差懸殊,構成東北高西南低的坡狀傾斜面。

鄉城縣境內依山勢走向的碩曲、定曲、瑪依三條河流由北向南並列縱貫全境,把該縣地貌切割為三谷、四山、六面坡。定曲河以西及其上游和瑪依河上游、碩曲河以東廣大地區為山原地表,約占總面積68%,中部和南部主要為高山峽谷地帶,占29%,平壩分布零散,僅占3%。

水文

鄉城縣主要有碩曲、定曲、瑪依三條河流在縣境內總流長300公里,總流量23.92億立方米,一級支流21條,有72條支溝和眾多衝溝,大小海44個。

自然資源

鄉城縣風景圖

鄉城縣風景圖鄉城縣具有豐富的自然資源,全縣有耕地34912畝,人均1.57畝,其中,一年兩熟5011畝,兩年三熟10081畝,一年一熟19820畝。現有森林面積408.02萬畝,活力木蓄積量1270萬立方米,森林復蓋率21%,植物種共615種,樹木種50餘種。河谷地區出產多種溫帶水果和乾果,是蘋果的最適生長區,鄉城

蘋果色澤艷麗、光潔無繡,香甜可口,是四川省優質蘋果。全縣共種植經濟林木9000萬株,年產各類果品210萬公斤。境內現有草地421.1萬畝,其中牧業用地278.5萬畝,理論載畜量25.678萬個羊單位,全縣各類牲畜存欄11.9萬頭只(匹)。境內動物種類繁多,其中有國家一、二級保護動物品種54種,經濟價值較高的野生藥材有黃芪、雪蓮花、雪山一枝蒿、紅景天、蟲草、貝母等。鄉城以松茸為代表的野生食用菌產量大,質量好,味美可口,遠銷日本等國,由此也使鄉城有了“中國松茸之鄉”的美稱。鄉城屬“ 三江”成礦帶,有金、銀、錫、鎢、銅、鋅銻等多種礦產,具有很大的開發潛力。碩曲、定曲、瑪依三條河流在縣境內總流長300公里,總流量23.92億立方米,一級支流21條,有72條支溝和眾多衝溝,大小海44個,水能蘊藏豐富,理論蘊藏83.94萬千瓦,可開發量為48.91萬千瓦。

社會發展

黨的十一屆三中全會以來,特別是國家實施扶貧攻堅計畫以來,鄉城縣的經濟和各項社會事業發展突飛猛進,取得了顯著的成效,獲了長足的進步。

2002年,該縣國內生產總值8511(現價)萬元,第一、二、三產業產值比為:26.4:32.4:41.2。縣財政收入315萬元,糧食總產量8854噸,農牧民人均純收入908元。全縣共有電站15座,總裝機3413千瓦,年發電量1030千瓦時。

該縣有水利設施161條,長482公里,其中,“三面光”水渠長13.69公里,水池105口,容積8.72萬立方米,其中,保灌耕地2.01萬畝,省道理鄉、中鄉公路(s217線)在縣境內總長150公里,其中,中鄉公路84公里:縣道鄉得公路162公里,鄉道65.5公里,其中,洞松公路9公里、定波公路23公里、白依公路32公里、青德公路1.6公里;村道公路共有44條,長176公里,

該縣100%的鄉(鎮)和86%的行政村通了公路。全縣電話裝機1346部,每千人電話擁有量達4.5部,移動通訊(手機、傳呼)用戶達1406戶,全縣網際網路用戶已達18戶。

該縣於1995年在全省民族地區率先實現了“普六”和“普實”,1999年完成了高標準掃除青壯年文盲任務。共有中學1所、國小42所、幼稚園1所,其中,鄉中心國小11所, 村小30座,全縣學齡兒童入學率90%,在校學生鞏固率96%,普九步伐逐步加快。全縣各級各類衛生醫療機構達47個,其中,縣級醫療機構 4個,鄉(鎮)衛生院11個,村醫療室28個,機關醫務室和個體醫療站點4個,基本形成了縣、鄉、村三級醫療衛生、預防保健網路。全縣廣播、電視復蓋率分別達93.8%和90.3%。人口自然增長率一直控制在12‰以內。

經濟

綜述

2008年,鄉城縣GDP3.04億元,比2007年增長22.2%,2010全年實現地區生產總值4.08億元、增長13.5%,完成固定資產投資16.5億元、增長37.8%,實現地方財政一般預算收入4508萬元、增長29.2%,

第一產業

解放前,鄉城縣經濟十分落後,1949年全縣工農業總產值只有150萬元。解放後,經濟有了較大發展。1990年全縣工農業總產值1191萬元,是1949年的10.8倍。糧食總產量923.7萬噸,主產小麥、玉米、青稞等,農業總產值963萬元。2010年鄉城縣產松茸500噸以上,其它菌類3000噸左右。

2011年,鄉城縣實現農業總產值1.82億元;完成糧食播種2581.6公頃,糧食產量9276噸。牲畜存欄11.48萬頭,牲畜的總增率、出欄率、商品率分別為22.92%、21.52%、29.32%。

2011年鄉城縣24.5萬公頃森林資源得到有效管護,完成公益林建設人工造林100公頃,封山育林1666.67公頃,義務植樹10萬株,森林復蓋率達到52%。

2012年鄉城縣實現農業增加值1.61億元,比2011年增長10.7%;實現農作物播面48510畝,良種復蓋率87.6%,糧食產量達10004噸,連續9年實現增產,牲畜存欄11萬頭,總增率、出欄率和商品率分別達23%、29%、22%。

第二產業

鄉城縣

鄉城縣至2010年底,鄉城縣有全民和集體工業企業17個,主要有電力、採礦、農機、建材、釀酒等,1990年工業總產值228萬元,實現工業增加值3212萬元,規模以上工業增加值2102萬元,與2009年比,分別增長28%、

47.3%。水電開發上交稅收2906萬元。

2010年,鄉城縣引進內資項目6個,比2009年增長20%;協定資金64000萬元,增326.7%,到位資金29928萬元,增258.2%,完成年度任務的199.5%。引進項目的產業結構是:第一產業2個,協定資金2000萬元,到位資金1230萬元,分別占資金總額的3.12%和4.11%;第二產業3個,協定資金19000萬元,到位資金28418萬元,分別占29.69%和94.95%

2012年,鄉城縣實現工業增加值5990萬元,較2011年增長21%。

第三產業

1990年,鄉城縣有各類工商行業476個,全年社會商品零售額1024萬元,商品購進總值168萬元,銷售總值643萬元。1990年全縣城鄉儲蓄存款餘額460.33萬元。

2010年鄉城縣引進第三產業1個,協定資金300萬元,到位資金280萬元,分別占0.47%和0.94%。

2010年鄉城縣完成社會消費品零售總額8512萬元,較2009年增長14.7%,全年接待遊客7.36萬人次,旅遊總收入4785.3萬元。

社會

文化

2011年鄉城縣有線電視工程在香巴拉等4個鄉鎮全面實施,免費放映電影900餘場次,建設完成127個村級活動室和村民活動中心、12個綜合文化站、89個農家書屋。

民生

2010年鄉城縣全面完成就業促進、扶貧解困、百姓安居、民族地區幫扶等“十項民生工程”年度任務,投入民生工程資金14013萬元,人均受益5839元。新增城鎮就業215人,城鎮失業率控制在4.5%以內。

2012年鄉城縣投入9291萬元,全面完成十大民生工程74個項目。投入各類扶貧資金2767萬元,實施扶貧、以工代賑和兩資項目21個,全年完成退牧還草網圍欄建設30萬畝、草場補播9萬畝。兌現綜合直補、退耕還林補助、集體林生態補償基金、草原生態補獎資金2384萬元。

醫療衛生

至2008年底,鄉城縣有衛生機構42個、病床位150張、衛生技術人員147人,各級“新農合”到位資金208.9萬元,門診、住院補償10701人次,報銷醫療費用201萬元;參合農民的住院分娩、白內障和包蟲病手術三項費用率先在甘孜州實現全額報銷。

教育

1949年鄉城縣僅有國小和短期國小3所、教師3人,在校學生100餘人。

至2008年底,鄉城縣有各類學校25所、教職工486人,全年投入718萬元,實施了熱打、白依等5所學校教學樓、學生生活用房續建工程和4個農村體育場地建設;教育救助基金累計救助貧困學生558人次。

橫斷山的隱秘絕境--鄉城縣香巴拉七湖

橫斷山的隱秘絕境--鄉城縣香巴拉七湖2010年鄉城縣完成第一輪民族地區教育發展十年行動計畫,兩基“迎國檢”工作紮實開展,被確定為全省8個、全州唯一的四川省級義務教育均衡發展試點縣。全年投入6860萬元,實施了青德和尼斯兩所標

準化寄宿制學校改擴建工程,完成了縣中學學生宿舍、城小教學綜合樓、熱打第二完小、校舍安全改造等建設任務。

2010年鄉城縣補助寄宿制學生生活費577萬元,資助困難學生資金33萬元。

2012年鄉城縣寄宿制學生達到3437名,較2006年增加897名。五年累計投入資金1.2億元,新建和改擴建學校7所,其中投資6511萬元高標準建成青德、尼斯兩鄉片區寄宿制學校,1290名全縣農村國小高段學生實現集中就讀,512名學生順利就讀“9+3”免費中職學校。

生態建設

2010年鄉城縣依法查處385起超砍亂伐自用材案件,為國家挽回經濟損失5萬餘元。完成了尼丁峽谷、佛珠峽自然保護區的總體規劃,開展申報州級自然保護區的工作。加強護林防火,實現連續22年無森林火災。

交通

鄉城縣的碉樓

鄉城縣的碉樓解放前交通閉塞,只有驛道;解放後,1958年修通了第一條公路中(雲南省中甸縣)鄉

城公路,後又修通了理塘鄉城公路。到1990年,全縣12個鄉鎮都通了公路,通車裡程314公里。並實現鄉鄉通郵路、通電話,基本改變了交通閉塞和信息不靈的狀況。

“十二五”期間,鄉城縣開工建設洞松出境公路與二得公路和國道214線相接,開工建設亞金橋至稻城亞丁與省道216線和亞丁景區相連;力爭改擴建省道217線桑堆至大小雪山段公路。

2010年鄉城縣投資1900萬元,建設通鄉油路15公里,建設重點項目進場公路47公里,新建和改造通村公路26.5公里。

農牧業

全縣糧食播面達到38500畝,全年糧食產量達8800噸,創造了增產新紀錄。大力調整糧、經、飼比例,狠抓了蔬菜、優質油菜、優質豆薯、小水果的種植,全年種植蔬菜680畝,優質油菜200畝,優質豆薯類3668畝,各類經濟作物面積達到3868畝。完成尼斯鄉13.8畝大棚蔬基地建設和正斗鄉5000畝披鹼草種植。進一步擴大土豬、土雞和特產畜禽養殖規模。加大對黑白花奶牛、鄧川黃牛、南江黃羊等優良品種的雜交改良,建成燎原計畫示範戶110戶,示範村6個。牲畜存欄達到12萬頭(只、匹),總增率21.8%,出欄率達到21.5%,商品率達到12.2%,全縣肉類總產量2050噸。大 力發展林果業,進一步加強了邊邊哨千畝核桃示範園和帶頂通“希望之光”項目建設。全縣鄉鎮企業總產值完成2640萬元。

扶貧開發

全縣認真組織實施“五大扶貧工程”,先後在然烏鄉納木村、熱打鄉下窪村等實施26處人畜飲水工程,為農戶安裝自來水管42900米;完成尼斯鄉邊邊哨村、桑披鎮色爾宮村的新村扶貧工程建設,共改灶54戶,修建蓄水池2口,硬化入戶路900米,搬遷安置了貧困戶20戶。實施了青麥和然烏2鄉衛生院改造工程。啟動木雅通、帶頂通、丹研通、布交通和卡心五個壩子的成片移民規劃和項目申報工作,同時轉移和輸出勞務1200人。

生態建設

天然林保護、退耕還林、野生動植物保護及自然保護區建設成效顯著。24.5萬公頃森林得到有效管護,完成公益林建設17000萬畝,義務植樹9.8萬株,完成退耕還林補植任務1.4萬畝,兌現補助資金936萬元。強化資源林政管理,依法查處385起超砍亂伐自用材案件,為國家挽回經濟損失5萬餘元。完成了尼丁峽谷、佛珠峽自然保護區的總體規劃,並積極開展申報州級自然保護區的工作。加強護林防火,實現連續22年無森林火災。嚴格執行環評“三同時”制度,深入開展污染源普查和礦業秩序整頓工作。嚴格耕地保護制度,基本農田保護面積和耕地保有量保持在1879公頃以上,完成9100畝土地復墾整治規劃。城市垃圾處理場和城市供排水改造項目完成招投標工作。流域治理、防汛抗旱、地質災害防治、節能減排降耗等工作進一步加強。

社會事業

教育事業,以實施“兩基”攻堅和“十年行動計畫”為契機,以“普九”為重點,加強學校配套設施建設,積極改善辦學條件,先後啟動水窪、然烏、熱打3所中心校的改擴建工程,完成縣中學、城小的附屬工程建設。10月中旬普及九年義務教育工作順利通過省州督導評估,基本普及九年義務教育,教育事業再上新台階。衛生事業,衛生體制改革繼續深化,熱打中心衛生院“一甲”和康南中心血庫建設通過評審,縣人民醫院“二乙”複審和縣藏醫院製劑室驗收合格。計生事業,認真開展了全國農村計畫生育家庭獎勵扶助制度試點工作,對187戶獎勵扶助對象兌現獎金10萬元。廣電事業,安裝個體單收機25座,全縣廣播電視人口復蓋率分別達到94.38%和90.8%。

文教衛生

1949年全縣僅有國小和短期國小3所、教師3人,在校學生100餘人。解放以來,教育事業發展較快,截止1990年有完全中學1所,國小24所,幼稚園2所,中國小在校生1939人,教職工181人。開辦寄宿制中學班3個,在校生120人,專任教師12人;開辦寄宿制國小班18個,學生125人,專任教師32人。衛生事業發展較快,到1990年有縣醫院、縣中藏醫院、鄉衛生院(所)等有衛生機構43個,病床位150張,衛生技術人員185人。新型合作醫療參合率100%。文化設施人無到有,有文化館1個,公共圖書館1個。文化館大樓建築面積832平方米的,藏書1.2萬餘冊。

旅遊業

加大旅遊宣傳促銷力度,組織參加了海螺溝狂歡節和第四屆康巴藝術節暨中國甘孜首屆香格里國際旅遊節,參演的《鄉城漢子》、《巴姆秋韻》都獲得表演創作一等獎。先後兩次邀請專家對巴姆七湖景區進行考察評估。扶持發展城區10戶民居接待戶,成立遊人接待中心。2004年入境遊客達4.53萬人次,實現旅遊收入2944萬元。

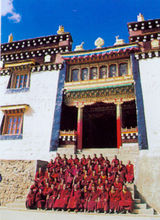

鄉城縣距著名的“香格里拉”僅80餘公里,距稻城“亞丁”80餘 華里,處於大理—麗江—中甸—鄉城—稻城—理塘—康定這條黃金旅遊線的中轉站,集山水自然風光與人文景觀於一體。鄉城縣歷史悠久,具有豐富的康巴文化積澱,古老的民風民俗、悠久的宗教文化、獨特的藏式建築、粗獷豪放的民間歌舞和艷麗多彩的藏家服飾、星羅棋布的高山湖泊、古木參天的原始森林、種類繁多的野生動物、刀砍斧削的高山峽谷、綠草如茵的牧場、皚皚的雪峰、湍急的河流、“小江南”的田園風光,構成了鄉城縣奇異多彩的旅遊景觀。縣內有藏傳佛教派中除黑 教以外的紅、黃、花、白四大教派寺廟27座,其中,東藏最大的黃 教寺廟之一桑披嶺寺;獨具一格的白色藏房;融合了藏、漢、納西三大民族風格,在整個藏區獨樹一幟的鄉城奇異的女式藏裝-“瘋裝”,被稱為“鄉城三絕”。

旅遊資源

巴姆神山

巴姆神山幾乎成了鄉城的標誌,每年夏天,鄉城還要舉行盛大的巴姆神山節。在藏語中,巴姆是“騎虎觀音”的意思,遠看神山就像是一隻臥視群山的老虎。

巴姆七湖景區

巴姆七湖景區現在,巴姆神山已經成了一個大的地域概念,方圓5000平方公里,44個高山湖泊,32座海拔4000米以上的山峰,神山下,有不少溫泉,這也是當地一項重要的旅遊資源。在溫泉洗浴,除了“男女共浴”這古樸的民間習俗,還有“人蛇共浴”。

巴姆七湖景區

景區位於鄉城縣城以東的群山之中,主要景觀由高山冰斗湖泊群、瀑布、溪流、溫泉、原始森林、草甸、雪山、牧場、茶馬古道遺蹟、寺廟、藏寨、奇石等組成。景區面積17865公頃,其中高山湖泊432公頃,林地1961公頃,高山櫟12000公頃,草地3270公頃,其它202公頃。盛產冬蟲夏草、貝母、松茸等名貴山珍。景區海拔2860-5122米,是集秀美自然風光、多種珍稀動植物資源、奇絕人文景觀於一體的生態文化旅遊區。

巴姆七湖景區最具獨特性的主景點——日朗央措七海子,七湖連階,間以瀑布相連,湖周圍生態原始,未遭破壞,飛濺的瀑布與寧靜的海子構成了世間罕見的景致。

景區內長達9公里左右的大果落葉松長廊營造的秋景,規模及觀賞性都極罕見。景區內還生活著白唇鹿、狗熊、馬熊、岩羊、盤羊、蘇門羚、馬雞等國家一、二級珍稀保護動物,七海周邊長期有十餘群數量多達上百頭的岩羊群出沒,總數在一千頭以上。

掃布尤景區

掃布尤景區位於鄉城縣青德鄉和然烏鄉與稻城交界處,距鄉城縣城50公里.“掃布尤”,藏語意為公牛溝,因山形似一頭揚尾飛奔的公牛而得名。該景區從海拔2000米的溝谷到海拔5168米的掃布尤主峰,垂直高差3000多米,形成了亞熱帶至高山寒漠帶之完整的垂直自然靜觀。 海拔2000米至3000米的溝谷內,氣候溫和,是一派秀麗的田園風光。海拔3500米至海拔4000米為原始針葉林和混交林。海拔4500米以上,“務尼措”、“次喬措”等眾多的高原湖泊為雪峰、森林、草甸所環繞,水色一天,煞是迷人。

熱曹考蛇泉

來到距縣城的8公里的熱曹考蛇泉,這是一處很奇特的地方,一半露天,一半藏於洞內,泉水黑白分明,更增加了蛇泉的神秘感。據說,蛇的巢就在洞裡,不時就有蛇滑入溫泉,與人擦身而過。當地人認為能遇上與蛇共浴,是好事,有益健康。

薩苟神山

鄉城的然烏鄉有一座薩苟神山,主峰海拔5278米,如果春天來,湖畔的杜鵑盛開,景色非常美麗。沿著碩曲河走,來到然烏。這裡的溫泉是出了名的。

馬熊溝大峽谷

馬熊溝大峽谷,景區位於鄉城縣沙貢鄉境內,是雲南香格里拉縣到稻城亞丁的必經之地,相傳溝谷內馬熊成群,時常與砍柴人相逢,“馬熊溝”因此而得名。當地也稱為“香格里拉魔鬼死亡谷”,相傳格薩爾王降妖之時,有一個魔頭在鄰軍追殺下逃入此峽谷,不慎從峭壁墜落谷中而亡。

馬熊溝自然風光具有雄、奇、險、秀的特點。

“雄”,馬熊溝溝谷兩畔山勢巍峨,奇峰突兀,壁陡如切;

“奇”,谷中許多奇山異石,珍樹野花,被稱為“自然植物園”;

“險”,理鄉公路倚崖而過,其險無比;

“秀”,溝中有水,溝中有泉,谷中樹林成蔭,其秀色可掬可觸。

這是一個佳景薈萃的神秘幽深的峽谷世界。

這是—個自然純淨、不染世塵的原始畫廊。

這是一個集峽谷、暗河、原始植被、峰叢絕壁、溪流奇石、珍禽走獸為—體的人間仙境。

這是一個在香格里拉旅遊線上令人向望的生態之谷,是探險者自我挑戰的好去處。

當你涉峽谷入口處,四周靜幽之極,舉目有山有水,有橋有徑,一步一景,儼然一幅流動的中國山水畫。看樹木蔥蘢,山色俏絕,聽松濤繞耳,鳥語聲聲,掬一口清香,洗心蕩氣,任何種方式,均令人不忍移步,樂而忘歸。眺望神秘高遠的天空,群峰聳峙,壁立萬仞,層巒疊嶂,松濤徹谷,你仿佛有一種超然物外,登天升空的奇妙感覺。

從山腳沿溪流而上,峽谷內古樹參天,松樹、杉樹、榕樹、楓樹漫山遍野,春去秋來,樹葉綠了變紅,紅了變黃,色彩斑駁鮮艷,如同油畫般美麗。溪水碧綠,隨山澗起伏,或湍急,或舒緩。

然烏鄉溫泉

鄉城是個溫泉分布區,境內有達根、柴柯、其章、熱曹、白果等11處溫泉,而然烏溫泉規模之大,泉眼之多,居鄉城溫泉之首,在0.5平方公里的範圍內分布著108眼泉眼,水溫最高可達85℃,最低為17℃,溫泉所在地群山涌翠,溪澗碧盈,鳥語花香,又有然烏溫泉賦予它們以靈性,慕名而來者絡繹不絕。然烏溫泉還有一個神化了的名字----神泉天池,這和一段悽美動人的故事相連:相傳群山腳下住著一對勤勞善良的母女,她們過著豐衣足食的生活,母親活到200歲便仙逝於然烏的聖谷之中,失去母親的少女天天在母親的墳前啼哭,連綿不斷的淚珠滴落在周圍的草甸,石縫和岩洞中,被淚水浸泡過的地方奇蹟般的出現了熱浪翻騰的然烏溫泉,少女的身軀即化成了青山和翠谷,她五彩的圍裙變成杜鵑,百合和報春花,點綴在青山和翠谷間,可見優美的故事總是和絕妙的自然景觀分不開,它是兩者完美的結合。

鄉城人民視溫泉為“聖水”,從不輕意的褻瀆它,不僅那個少女的淚水匯聚而成的傳說洋溢著一種晶瑩剔透的氛圍,還因文成公主帶來了更加美麗的詩想,據說文成公主遠嫁吐蕃,途經鄉城時曾在此泉沐浴,公主出浴後更加嬌媚動人,曾讓谷底盛開的杜娟花,頓然失色,據說杜娟花為公主的美麗所嘆服,自愧不如,競有三年未曾開放。可見神泉天池是大自然給於人類最神聖的恩賜,最奇的是這裡還有著男女同浴的習俗。每年播種和收割完畢之時,這兒的農民朋友們就在溫泉四周搭上帳蓬,燒上篝火,男女同浴於風清雲淡,牧歌聲聲中,“人心無雜念,方為純淨地”,這也是鄉城人民享受大自然逍遙而美麗的方式。

然烏溫泉還是一個大藥湯,它含有各種碳酸礦物質,能治百病,延年益壽,還有許多人來此美容和減肥,這兩種工效的確十分明顯,不信大家可以一試。今天正在開發建設中的然烏溫泉是一座人氣很旺的休閒度假莊,不僅這裡有美麗動人的傳說,更有水氣裊裊的溫泉大泳池,再用令人心曠神怡的神泉天池洗去塵垢煩囂,定有賽過活神仙之感。

鄉城藏房

鄉城的藏式民居在造型、色彩、裝飾技藝和視覺要素的構成上都體現了自身的藝術特色,而其中又保留著傳統藏式建築的基本特徵,充分體現了個性與共性的有機統一。鄉城藏民居在歷史發展過程中能逐漸形成其特殊性,主要有以下三方面的原因:

第一,特殊的自然環境。鄉城境內群山起伏,北有沙魯里山、無名山、九拐山等,南有大雪山阻擋,南北氣流上山後下沉增溫,河谷地區有較多的焚風效應,是四川全省少雨乾旱的特殊地區之一。氣候乾燥加之地勢高遠,空氣清潔而稀薄,光照強烈,因此坐落在山谷河岸間的民居村寨才得以在其中突顯出白色的亮麗來。善於利用自然資源、就地取材也是鄉城藏房的構築特色。用來構建梁架的木柱來自於當地山林,黏度較強的山地棕壤土質被用於夯築牆體,一般使用年限可達上百年。此外,澆注牆體的白色“阿嘎土”和常用於刷木門窗的紅色顏料都是從山裡直接提取的黏性礦物質,既防日曬又防雨水滲漏。

第二,民族宗教信仰。從屬於藏傳佛教文化的鄉城文化具有藏族文化的本質特徵。然而,康區各地藏傳佛教教派分支較多,各地所信仰的派別對其文化表現形式也產生了直接的影響。民居是精神文化的物質載體,鄉城藏房的門窗和室內裝飾空間大量運用橙黃色系,就體現了鄉城人所信仰的格魯派的象徵色彩的影響。大多數民居,從裝飾圖紋、色彩、技法到風格,都與當地寺院裝飾風格一脈相承,成為寺院藝術在民間居住空間的一種延展形式。同樣信仰黃 教的其他地區民居卻沒有如此純粹而顯著的表現,這足以說明鄉城人對當地寺院裝飾藝術形式的讚賞。

第三,多元文化的交融。鄉城古為白狼羌地,唐時屬於吐蕃,在歷史上有蒙古族、納西族和漢族的融合,又是茶馬古道、藏彝走廊的必經之地,所以多民族文化融合特點顯著。白色藏房在結構上受南方民族乾欄式建築的影響,融合了藏式原有的井幹式結構、碉房造型以及漢族擅長的土築牆體技藝,形成了獨特的土木碉房建築。同時,裝飾技藝的多樣性也反映了各種文化的交融,例如碗櫃藏名叫“甲丹”,是漢櫃的意思,據說是由手藝超群的漢族木匠首創,而後在鄉城流傳下來的,反映了鄉城藏民有著善於吸納不同文化精髓的歷史傳統。

鄉城敬貓習俗

對於都市時尚人而言,養貓是一種消遣,是為了以寵物之身親近動物,打發歲月。對於地處高原邊塞的鄉城人來說,大多數人養貓是為了滅鼠,雖少了幾分閒情雅致,但其目的十分明了。然而在這背後,卻有著一些耐人尋味的敬貓習俗。

在鄉城,貓有著特殊的宗教地位,人們把貓奉為高僧大德的轉世化身加以護佑,嚴禁傷害。若有不法之人殺了貓,就以殺害出家僧尼的罪責加以論處,即使是偷雞盜食的野貓,人們也不敢輕妄打動。更為奇特的是,鄉城人還將貓塑進了灶神圖騰之列。

灶神圖騰是鄉城信奉佛教的人們以泥塑的藝術表現形式,尊奉灶神,祈求人興物豐的一面圖騰之壁。其塑法與種類大致有四、五種,有中間塑財神爺的,有塑長壽佛的,也有塑吉祥八寶圖的,卻尋不著特定的“灶神爺”塑像。泥塑藝人根據雇家的意願,有選擇性、象徵性、祈福性地塑。不管主體塑像怎么變,貓卻是不能少的。貓能牢牢占據灶神圖騰中的一席之地,還有這么一段傳說。

據傳,鄉城原先是沒貓的,在佛教興盛時期,人們奉行“不可殺生”的教義,老鼠卻趁機肆虐,偷盜糧物不止還偷啃經書典籍,已威脅到了佛教的傳承。信徒們無奈,聽聞遙遠的印度有貓能滅鼠,只得遠赴印度,恭請貓來護教。因印度與藏區的氣候相異,在與貓的協商中便應諾了它三個條件:一是準它在溫暖的灶旁睡覺取暖;二是以牛奶為主食奉養它;三是準它以家庭成員之身與貴人們同歡同樂。貓見待遇豐厚,便不辭辛勞來到了藏區。從此,鼠患被除,人們也將貓尊為“護教功臣”護佑有加,也塑在了灶神圖騰之列。

另外,鄉城人還相信貓能聚財。若有對方鄰里的貓到家裡覓食,就會拿出豐盛食物加以款待,以誘惑貓的經常到來甚至永留不離,希望貓能將原主人家的財運之氣也隨之帶來。既然有此一說,當然,每家主人也深懼自家的貓出走他家,照顧起來也就自然殷切。

貓在鄉城藏家雖非嚴格意義上的“寵物”,卻也算得是家畜中的“貴族階級”,源於鄉城人的傳統敬貓習俗,貓在鄉城日子過得也就有滋有味。

水利建設

瑪依河水利工程共完成投資1550萬元,C1標段全長4.556公里的馬鞍山隧洞自2003年4月26日開工以來,到2004年末已雙向掘進1.534公里;C11標段2.965公里的冷龍擁隧洞自2003年9月開工以來,到2004年未也雙向挖進0.38公里,總投資1628.37萬元的城網改造工程已完成投資925萬元;麻拉電站完成投資2584萬元,主體工程基本完成。1.2萬千瓦的瑪依河水利工程一級跌水電站,納入國家發改委缺電縣建設計畫,擬進行引資開發。

農網改造全面完成。水電農村電氣化建設通過省、州評審。交通建設鄉(城)香(香格里拉)路鄉城段改造路基工程並經驗收合格,完成洞松鄉通鄉油路工程路基建設4.1公里,目前75%的通鄉公路。通訊建設上,開通了小靈通業務,開通了白依、洞松、定波3鄉的衛星扶貧電話,拓寬了電話及移動通訊復蓋面。

主要景點

然烏查呈溝,座落在我們眼前的村莊叫做克麥村,穿過村莊到崖山腳下,就是我們今天要去的查呈溝景區的入口處。“查呈”在藏語中的意思比較廣泛,簡單的概括,應該是“海子、森林景觀相連成串”的意思。

“然烏”在藏語中是“銅做的水槽”的意思,由於然烏地形呈狹長的凹狀,裡面溫泉水汽氤氳,遠遠看去,頗似一個盛著熱水的槽子,而當時時值金秋,田野山坡一片金黃,這個“水槽”怎么看怎像一口銅槽。於是“然烏”這個地名就此傳開了。

然烏境內散布著上百眼溫泉,泉溫較高,且富含人體所需的微量元素,極具祛病強身之效。這裡自古民風淳樸,“男女同浴”、“人蛇共浴”等溫泉文化現象至今可得一見。天然溫泉池中最常見的便是男女老少不著衣物共浴一池,且談笑風生言行自如,和周邊的雪山、森林、田野組成了妙趣橫生的圖畫。心無邪念,無須返樸,自然以之,便是歸真。然烏溫泉的“天浴”一說,即緣於此。

鄉城佛珠峽,佛珠峽位於水窪鄉境內,距縣城20公里。佛珠峽之所以有此稱謂,是因大峽谷里一字排著許許多多小峽谷,山連山,溝扣溝,共有108個小峽谷。而“佛主”所持佛珠正好108粒,才有“佛珠峽”的叫法。佛珠峽是高山旅遊的極好去處。主溝位於108條溝的盡頭,長約30公里,始於稻城界內的脫洛亞合山脈,海拔4700米,止於水窪鄉柴柯道班,海拔3000米,落差1700米以上。從脫洛亞合山俯瞰山下,眾多支溝綿延數十公里。溝內生物種群繁雜,森林植被豐富,時常有林獐、熊、鹿、岩羊、猴子、野豬等珍稀動物出沒於峽谷中。

大峽谷位於鄉城縣城西北熱打鄉尼丁村。站在處於尼丁大峽谷中的日照神山之上,東可望亞丁諸峰,南可看梅里雪山,北可見格聶神山。景區內有天然形成的“六字真言”,有古曲披寺遺址,有古時高僧修行的溶洞,還有眾多的溫泉。尼丁峽谷是一塊夢幻之地,對於遊人來說是除了山水秀美,還有難以言傳的內涵。

看點尼丁村尼丁村位於風光秀美的尼丁風景區內。這個依山傍河、純淨自然的村莊,保持著一種古老的風貌。土夯的碉樓、石砌的水磨房,農家院牆上的陳年柴火,散在風裡的炊煙,都給人一種揮之不去的家園的感覺。

疊慶寺遺址位於尼丁大峽谷中的古疊慶寺遺址,本身就是一部藏傳佛教的變遷史,它的興衰和佛教的興衰息息相關。疊慶寺是現熱打曲披嶺寺的前身,原信奉原始苯教,後幾經變故,於公元1357-1419年間改派信奉黃 教,並易名為曲披嶺寺。這裡雖然已是殘垣斷壁、滿目瘡痍,但仍然可以想像其在鼎盛時期信徒絡繹、香火不斷的景象。

溶洞眾多,是尼丁景區的又一個特點。

如“吉祥王母宮殿”、“疊慶頗章縮影”、“空得母溶洞”等,舉不勝舉,各有千秋。

溶洞內的鐘乳石千奇百怪,有的甚至被當地山民當作神物頂禮膜拜。游尼丁溶洞,你會對大自然的鬼斧神工驚嘆不已。

讓我帶您到“吉祥王母宮殿”一游吧。此洞最奇的不是洞內景物,而是生長在洞口的一株香柏樹,樹根裸現於地面,順著蜿蜒的溶洞向里延伸了二三十米,實為少見。相傳此樹乃吉祥王母之生命樹,連樹下的落葉,也被信徒們視作珍寶,常為薰香驅邪之用。

接著讓我們去“地獄三石灶”處瞧瞧。站在這裡朝下觀望,可以看見幽谷深處的三塊巨石,傳說這三塊石頭是地獄裡的牛鬼蛇神用來支鍋的三塊灶石。谷地陰森恐怖,各種奇形怪狀的岩石宛若陰間的刑具,令人不寒而粟。