歷史沿革

涼山彝族,古泛稱“西南夷”,“故邛都國地”。春秋、秦至漢初,美姑屬邛都。漢武帝元鼎六年(公元前111年),邛都為越巂郡,在美姑河畔置卑水縣,轄美姑地區。

東漢、蜀漢、晉至劉宋時期(25~479),卑水縣仍隸屬越巂郡。

齊梁時期,齊高帝建元元年至建元四年(479~482),改越巂郡為越巂僚郡,廢卑水縣。美姑屬越巂僚郡。梁武帝大同三年(537),越巂置巂州,美姑屬巂州。梁簡文帝大寶元年至成武帝永定二年(550~568)後,巂州荒廢。

北周武帝天和三年(568),置西寧州,不久改為嚴州。美姑地區隸屬嚴州。隋文帝開皇六年(586)嚴州改為西寧州,置越巂縣。十八年(598)改西寧州為巂州。美姑隸屬巂州越巂縣。隋煬帝大業三年(607)罷巂州置越巂郡,美姑隸屬越巂郡越巂縣。

唐高祖

美姑縣

美姑縣武德元年(618),改越巂郡為巂州。美姑隸屬巂州越巂縣。唐懿宗鹹通二年(861),巂州為地方政權南詔所據,置建昌府,美姑隸屬建昌府,鹹通十四年(873)起至宋代末,美姑屬彝族阿都部和沙馬部管轄。元代在少數民族地區實行土司制度,土官流官並存。元世祖至元十二年(1275),析建昌府地置總管府,並置建昌路,設里州,美姑隸屬里州,初屬四川,後隸雲南。

明初沿襲元制,在西南少數民族地區仍實行土司制度。洪武十五年(1382),置建昌衛指揮使司,美姑仍隸屬里州。洪武二十七年(1394),在涼山腹地置“涼山夷部”,廢里州,美姑屬“涼山夷部”,分別由利利土司、沙馬土司管轄。

清雍正六年(1728),改建昌府為寧遠府,並置西昌、冕寧、鹽源三縣,美姑屬寧遠府西昌縣。清乾、嘉(1736~1820)時期,利利、沙馬、阿卓土司先後被黑彝家支逐出美姑地區。宣統二年(1910)分西昌縣增置昭覺縣,美姑大部分屬昭覺縣,小部分劃入馬邊、雷波縣管轄。實為黑彝家支割據的地區。

民國時期(1911~1949)美姑實際上無行政機構。由阿侯、阿陸、蘇呷、恩扎、甘、木坡、馬、海來、莫說、阿支、舍培、阿卓、阿素、舍洛、吉覺等大小黑彝家支分割管轄。 1951年4月22日,成立昭覺彝族自治區人民政府,隸屬西康省西昌地區專員行政公署。美姑大部分地區隸屬昭覺縣,部分地區分屬雷波、馬邊縣管轄。1952年4月30日中央人民政府政務院批准建置美姑縣,縣治所牛牛壩,隸屬西康省西昌地區專員行政公署。是年8月,縣治所改設甲谷。1956年5月24日經國務院批准建置洪溪縣,縣治所依果覺,隸屬涼山彝族自治州。1959年6月,洪溪縣併入美姑縣,縣治所遷巴普,隸屬四川省涼山彝族自治州。1990年美姑縣仍隸屬四川省涼山彝族自治州。縣境位於四川省西南部、涼山彝族自治州東北部;介於東經102°53′~103°21′、北緯28°02′~28°54′之間;東西寬46.4公里,南北長94.8公里。全縣實轄區域面積2731.6平方公里(含鄰縣提出有爭議的面積227.33平方公里)。縣域周界是:東北面:自樹窩鄉的阿捏拿比沿大風頂山脊至瓦西鄉的覺都與馬邊縣連界。東面:自瓦西鄉的覺都沿黃茅埂向南經井葉特西鄉、合姑洛鄉、美姑縣畜牧場、柳洪鄉至樂約鄉巴姑村與雷波縣連界。覺都是美姑、馬邊、雷波三縣交界處。南面:自樂約鄉巴姑村向西北經柳洪鄉折向西南經拉木阿覺鄉、洛莫依達鄉、莫尼鄉至洛俄依甘鄉,沿美姑河北上經九口鄉至爾庫鄉合阿覺向西經竹庫鄉抵爾曲合普梁子向北,沿山脊經爾合鄉至卡來依甘鄉石普俄勒的爾曲合普梁子與昭覺縣接壤。西面:自蘇洛鄉沿連渣果峨山向南經侯播乃拖鄉、候古莫鄉至卡來依甘鄉石普俄勒村的爾曲合普梁子與越西縣相連。北面:自龍窩鄉向西經依果覺鄉至阿米特洛與峨邊縣相連。西北:自依果覺鄉的阿米特洛向西至蘇洛鄉的連渣果峨山脊與甘洛縣接壤。阿米特洛是美姑、峨邊、甘洛三縣交界處。

第二節縣名由來美姑縣名由來有兩說:一是“逸聞命名”說,“美姑”即彝語“莫古”的諧音,意譯為“中心”、“腹心”。相傳,彝族先民古侯、曲涅兩大氏族自雲南分道遷來涼山時會合於“莫古”(洛俄依甘鄉境內),建縣時“莫古”轉寫為“美姑”作縣名。二是“以河名縣”說,因境內有著名河流美姑河而得名。美姑河古稱卑水,早在兩千多年前(公元前111年),西漢時期在卑水河畔置卑水縣時,就以河(水)名縣,卑水更名為美姑河始於何時無考。清末民初的歷史資料,即以“美姑”二字記此河流。1913年的《昭覺縣誌稿》和30年代出版的《昭覺概況資料輯要》中,圖、文均有美姑河。洪溪縣名由來是“以山名縣”。因境內大山“惹夫洪基”(大風頂,海拔4042米)有“洪基”二字,初擬譯轉為“紅旗”,經討論上報批准,定譯為“洪溪”,故以此命名。

地理環境

位置境域

美姑縣位於四川省西南部,涼山彝族自治州東北部,大涼山黃茅埂西麓。縣域實轄面積2731.6平方公里。縣

域介於東經102°53′~103°21′,北緯28°02′~28°54′之間,縣境南北長94.8公里,東西寬46.4公里。東鄰雷波縣,西接越西縣,南連昭覺縣,北毗峨邊彝族自治縣,西北與甘洛縣連界,東北同馬邊彝族自治縣接壤。

地貌

美姑地處青藏高原東南部的橫斷山脈與四川盆地西南邊緣交匯處,境內山巒起伏,河流縱橫。大風頂、黃茅埂、連渣果峨、阿米特洛、瓦侯能和等大山分別位於縣境的東部、西部和北部,地勢由北向南傾斜。東北部最高海拔4042米,東南部最低海拔640米。

氣候

境內屬低緯度高原性氣候,立體氣候明顯,四季分明,年均氣溫11.4℃,常年日照充足,年日照1790.7小時。雨量充沛,年均降水量814.6毫米,但降水量北部多南部少,分布不均。冬季長達135天,年均霜期125天。境內自然災害頻繁,主要有冰雹、暴風雨、土石流、乾旱、寒潮霜凍、低溫等。

水文

美姑縣大小河流和溪溝159條,總長287公里。東北部的瓦侯河流入馬邊河,屬岷江水系,河流全長45公里;美姑河(含下游溜筒河)由北向南出境流入金沙江,境內幹流總長142.5公里。

行政區劃

1954年10月,美姑工作團派遣工作隊分赴甲谷、巴普、牛牛壩、哈古以達、井葉特西、侯播乃拖地區開展工作,為設定政區作準備。翌年3月,首建甲谷區,並成立區生產治安調解委員會為過渡政權。是年4月15日,涼山工委直屬工作隊進駐柳洪地區。5月7日,正式劃設巴普、牛牛壩、井葉特西、侯播乃拖、哈古以達、柳洪6個區,並相繼成立區生產治安調解委員會。9月,設甲谷區公所。

1956年1月21日,美姑縣開展民改工作。在民改中分批劃區設鄉,進行基層政權建設,建立勞動人民協會(簡稱“勞協會”),代行區、鄉政權。至1957年10月,全縣共有7個區、38個鄉。現在有彝族、藏族、羌族、苗族、回族、蒙古族、土家族、僳僳族、滿族、瑤族、侗族、納西族、布依族、白族、壯族、傣族等民族分布。1958年3月25日,瓦崗縣古里拉達區所轄莫尼、拉木阿覺2個鄉劃入美姑縣,隸甲谷區。同時將甲谷區所轄瓦古、爾其、尼立覺3個鄉改隸柳洪區;牛牛壩的佐戈依達鄉劃歸甲谷區。是年10月,全縣調整行政區劃,撤銷井葉特西區和三河、侯足、西甘薩、乾哈、小哈姑、毛各、爾哈、哈洛、卡來依甘、爾合、列侯、子威、佐戈依達、尼立覺、尼珠、依所解16個鄉,增設龍門鄉,試辦巴普、牛牛壩2個鄉級公社。鄉村隸屬關係相應變動。至是全縣為6區、23鄉、2公社。1959年6月洪溪縣併入美姑縣,美姑縣原有政區未調整。原洪溪縣的一、二、三、四區分別更名為洪溪、峨曲古、瓦侯、勒烏區。全縣有10個區、35個鄉、3個鄉級人民公社(詳見本志前面《美姑縣行政區劃圖》1958年10月和1959年12月兩圖)。

1960年,巴普、峨曲古區各建為區人民公社,下屬7鄉(公社)改為大隊;覺洛、農作、合姑洛、井葉特西、典補、柳洪、依果覺、九口、侯播乃拖9個鄉建為鄉級人民公社;勒烏區更名為西河區;巴普區的布茲列拖鄉更名為山崗鄉。1961年,全縣各公社停辦,恢復區鄉建制。僅將巴普區公社的巴普大隊改建為巴普公社(鄉級公社)。全縣仍為10個區37個鄉、1個鄉級公社。1962年8月,恢復子威鄉建制,。隸甲谷區。恢復哈洛鄉建制,屬牛牛壩區。全縣有10個區、39個鄉、1個公社。1963年4月1日,撤銷哈古以達區,所轄覺洛、井葉特西鄉劃入巴普區;拖木、龍門2個鄉改隸峨曲古區,全縣為9個區,鄉、公社未變。1964年2月1日,西河區劃歸峨邊縣,減少4個鄉,全縣有8個區、35個鄉、1個公社。

1967年1月,區、鄉政權普遍癱瘓。1968年4—9月,各區、鄉(公社)相繼成立革命委員會(以下簡稱革委會)。

建縣前境內無城鎮,均系農村人口。1952年建縣後,始有政府機關幹部、商貿職工、醫務人員等城鎮人口,隨著地方工業、文化、教育、交通等各項事業的發展,城鎮人口逐漸增加。

1970年12月,牛牛壩區恢復爾合鄉建制,更鄉名為永新鄉;恢復佐戈依達鄉建制,更名為新橋鄉。全縣共有37個鄉、1個公社。1972年春,覺洛、山崗、典補、牛牛壩、佐戈依達、九口、爾庫、拉木阿覺、柳洪、樂約、甘古、蘇洛、峨曲古、龍門、瓦西、依果覺、樹窩共17個鄉改建為公社。是年5月,調整部分行政區劃。恢復卡來依甘鄉,更名為前進鄉,隸牛牛壩區;恢復西甘薩鄉,屬巴普區;新建大橋(洛俄依甘)公社,隸甲谷區;新建團結(哈姑)鄉,隸峨曲古區;重建普及(塔古)鄉,屬洪溪區。是年,全縣有8個區、24個鄉、19個公社。1973年4月,侯古莫、前進2個鄉改建為人民公社。8月,復置阿尼木鄉,建為公社,隸洪溪區。9月,新置聯合(洛莫依達)鄉,隸甲谷區,全縣共23個鄉、22個公社。1974年,全縣“公社化”,實行政社合一體制,公社均設革委會。至年底,全縣共有8個區、45個公社。1981年7月12日,全縣公社革委會統一改稱為公社管理委員會,簡稱管委會。

1984年7月,全縣撤銷人民公社,恢復鄉建制,建立鄉人民政府。是年8月1日,巴普鄉改建為巴普鎮,設鎮人民政府,直隸縣人民政府領導。至1990年底,全縣共有8個區、1個鎮、44個鄉。

2000年,美姑縣轄1個鎮、35個鄉:巴普鎮、覺洛鄉、巴古鄉、農作鄉、合姑洛鄉、井葉特西鄉、牛牛壩鄉、佐戈依達鄉、候古莫鄉、爾合鄉、竹庫鄉、典補鄉、哈洛鄉、九口鄉、子威鄉、依洛拉達鄉、洛俄依甘鄉、拉木阿覺鄉、洛莫依達鄉、柳洪鄉、樂約鄉、瓦古鄉、爾其鄉、候播乃拖鄉、采紅鄉、蘇洛鄉、峨曲古鄉、龍門鄉、拖木鄉、尼哈鄉、炳途鄉、依果覺鄉、灑庫鄉、瓦西鄉、龍窩鄉、樹窩鄉。根據第五次人口普查數據,全縣總人口176214人,其中: 巴普鎮 14456、 覺洛鄉 4317、 井葉特西鄉 6146 、合姑洛鄉 3994、 巴古鄉 5165、 農作鄉 4221 、佐戈依達鄉 6515 、子威鄉 3279 、依洛拉達鄉 3068、 典補鄉 5276 、哈洛鄉 2405 、半牛壩鄉 9540 、爾合鄉 3416 、竹庫鄉 3768 、候古莫鄉 6873、 候播乃拖鄉 6695、 采紅鄉 2893 、蘇洛鄉 3578 、九口鄉 6809 、洛俄依甘鄉 5575、 拉木阿覺鄉 5799 、洛莫依達鄉 4171、 柳洪鄉 5048 、樂約鄉 3020、 爾其鄉 2896 、瓦古鄉 3764、 峨曲古鄉 4189 、炳途鄉 3805 、拖木鄉 3436、 尼哈鄉 1981 、龍門鄉 6607 、依果覺鄉 7018 、灑庫鄉 6791 、瓦西鄉 3477、 樹窩鄉 2284 、龍窩鄉 4029。現在有彝族、藏族、羌族、苗族、回族、蒙古族、土家族、僳僳族、滿族、瑤族、侗族、納西族、布依族、白族、壯族、傣族等民族分布。

2004年,美姑縣轄1個鎮(巴普)、35個鄉(覺洛、巴古、農作、瓦古、爾其、拖木、炳途、瓦西、采紅、蘇洛、竹庫、典補、龍門、灑庫、九口、柳洪、龍窩、子威、爾合、哈洛、尼哈、樂約、樹窩、合姑洛、候古莫、牛牛壩、依果覺、峨曲古、佐戈依達、拉木阿覺、洛莫依達、井葉特西、依洛拉達、候播乃拖、洛俄依甘)。

自然資源

水資源

2006年,美姑縣境內水系分屬金沙江水系和岷江水系,匯集大小河流159條,總長287公里。水能資源在美姑的自然資源中占有重要地位。美姑河、溜筒河、連渣洛河、瓦候河等河流及支流均是山區河流特徵,水量豐富,全縣水資源達29.03億立方米,水能理論蘊藏量為85.4萬千瓦,可開發量達到45萬千瓦,現只開發了7757千瓦。

礦產資源

2006年,美姑縣境內地層除第三系、石碳系缺失和震旦系未出露外,其餘均有出露,出露面積最廣的是中生界的三迭系、侏羅系。地下礦藏種類較多,已初步勘探和開發利用的主要有玄武岩、鐵礦、煤、銅礦、石灰石、石膏、硫礦、鋁礬土、水晶石等。現已探明玄武岩儲量達38282.44億噸,鐵礦儲量達461萬噸,煤儲量達9298.26萬噸。

森林資源

2006年,美姑縣有林地43607公頃,復蓋率達15.8%,林木總蓄量641.41萬立方米。林木種類有冷杉、雲杉、鐵杉、滇楊、歐美楊等21餘種;森林僅蕎木樹種就有50個科,65個屬,180餘個種;經濟林木有女貞、漆樹、油桐、核桃等19餘種。藥用林木有厚朴、黃柏、年夷、杜仲、川桂等10餘種。

動物資源

2006年,野生動物和野生藥材種類繁多。野生動物有187種,分屬62個科。受國家一類保護的動物大熊貓等5種,二類保護的有獼猴、小熊貓、白腹錦雞等27種。

植物資源

2006年,牧草共有79個科,232個屬,374個種;農作物主要有玉米、洋芋、蕎子、麥類等,果品以花椒、核桃為代表;野生藥材達103種,且蘊藏量較大,主要有天麻、木香、黃柏皮、大黃等58種,年產量上萬斤的有33種,名貴藥材麝香、鹿茸、熊膽、貝母、蟲草也具有一定的數量,蠟蟲以質量好,產量高而著稱全川。

人口民族

1949年前,境內人口數

字無記載可查。1949年境內人口總數為85748人,1952年建縣時,全縣總人口為87070人。至1958年,是人口再生產類型由奴隸社會的“高出生、高死亡、低增長”向解放後的“高出生、低死亡、高增長”轉變的過渡時期。此期內,人民從奴隸社會中解放出來,生活條件有所改善,人口出生率從1954年的25.49‰上升到1958年的26.79‰。但因剛結束奴隸社會制度,人民身體素質和醫療衛生條件還較差,加上其它非正常死亡因素,死亡率從1954年的9.53‰上升到1958年的11.91‰。到1958年底,全縣總人口為97824人,9年間增加12076人,年均增長1.37%。

1959年,全縣人口96154人。進入三年困難時期,人口出生率大幅度下降,1961年下降為5.71‰。人口死亡率上升,三年平均年死亡率60.999‰。最高年的1960年達98.59‰。人口自然增長率連續出現負增長,最高的1960年達—86.6‰。1961年全縣總人口下降為83775人,比1958年減少14049人,下降率為14.36%。1963年,人口增長開始回升。

1964年,全縣人口為83393人。此後人口增長較快,1980年全縣人口達129819人,比1964年增長55.67%,年均增長2.24%,年平均出生率為46.56‰,死亡率17.80‰,人口自然增長率為28.76‰。1981年全縣年末人口133040人。是年起,縣內全面開展計畫生育工作,出生率逐年下降,從1981年的41.88‰下降到1990年的24‰。死亡率持續下降,從1981年的18.01‰下

美姑縣

美姑縣降到1990年的10.34‰。人口自然增長率從1981年的23.87‰下降到1990年的13.66‰,人口猛增得到控制。1990年,全縣總人口為151024人。人口增長進入有計畫發展階段,向“低出生、低死亡、低增長”的類型轉變。多孩率由1981年的34.3%下降到1990年的12.78%;計畫生育率由1981年的59.45%上升到1990年的85.35%;節育率由1981年的10.18%上升到1990年的80.92%。境內經濟結構以農為主,林牧業為輔,大致可分為:河谷農業區、中山農業區、高寒農業區。解放前,因冤家械鬥頻繁,低山河谷地區氣溫高,瘧疾等疾病流行,人口在地理分布上居住中山農業區的多,低山河谷地區的少。解放後,隨著縣、區、鄉各級政權機構的設定和社會經濟的發展,人口分布逐步向低山河谷、公路沿線和縣城、區鄉轉移。巴普鎮是全縣人口密度最大地區,1964年人口密度每平方公里122.42人,1982年為281.07人,1990年為318.56人;沿公路幹線的區鄉人口密度每平方公里100人以上的有牛牛壩、洛俄依甘、農作等12個鄉;離縣城較遠、交通不便,人口密度每平方公里50人以下的有合姑洛等13個鄉,距縣城最遠的樹窩鄉人口密度每平方公里8.55人。地區人口密度值差為310.01人。其餘19個鄉人口密度每平方公里50~100人。1990年底全縣人口密度每平方公里55.36人。建縣前境內無城鎮,均系農村人口。1952年建縣後,始有政府機關幹部、商貿職工、醫務人員等城鎮人口,隨著地方工業、文化、教育、交通等各項事業的發展,城鎮人口逐漸增加。境內聚居的彝族歷史久遠。相傳彝族遠祖“古侯”、“曲涅”兩大氏族由“茲茲蒲武”(今雲南昭通或貴州威寧一帶)分兩路北上渡過金沙江,匯合於“林木莫古”(洛俄依甘鄉境內),逐漸發展到涼山各地。解放前,境內除彝族外,其它民族極少。在奴隸主買賣,擄掠的奴隸中,有部分其它民族也逐漸融化為彝族。解放後,境內其它民族逐漸增多,形成以彝族為主體的多民族的民族結構。1964年全縣共有彝、白、回、僮、蒙、漢等民族,彝族占總人口的93.15%。此後,隨著經濟的發展和人口的流動,民族人口結構有所變化。1982年,有彝、蒙、回、藏、苗、滿、畲、漢等民族,彝族占總人口的96.02%。1990年底,全縣有彝、漢族等10個民族,彝族人口占97.1%。

美姑縣

美姑縣美姑縣是最找被國家認定的“141個”貧困縣之一。

美姑縣轄9個區,36個鄉鎮,290個村,1475個村民小組,總戶數45750戶,總人口183000人,彝族人口占全縣總人口的98.8%,是一個典型的彝族自治縣。

截至2004年底,美姑縣鄉村人口180734人,其中110個貧困村。截至2000年有貧困人口93246人,其中70%以上的貧困人口居住在高山和二半山地區。全縣實轄面積2731.6平方公里,常耕面積12824公頃,占全縣幅員面積的4.98%。農村人均占有耕地0.072公頃。仍然處於刀工火種、廣種薄收的原始階段。

經濟

綜述

解放前,境內經濟屬奴隸社會私有制經濟,以農業為主。至1978年,全縣社會總產值為2710萬元,其中工業產值681萬元,農業產值1522萬元,其它產值507萬元。1979年後,隨著農村、城市經濟體制改革的逐步深入,縣內經濟進入歷史以來最好的發展時期。至1990年末,社會總產值達6776萬元(為1978年的4倍,年遞增12.42%),其中工業1368萬元,農業4354萬元,其它產值1054萬元。

2001年,美姑縣國內生產總值(GDP)總量達到28586萬元,較2000年增長7.82%,增幅上升了0.9個百分點,第一、二、三產業分別為16822萬元、3925萬元、7839萬元,同比2000年增長4.7%、2.7%、18.3%。從產業結構看,三次產業增加值占國內生產總值的比重由2000年的60.6:14.4:25調整為58.8:13.8:27.4,第一產業比重下降1.8個百分點,第二產業比重下降0.6個百分點,第三產業比重提高2.4個百分點。從生產角度看,三次產業對經濟成長的貢獻率分別為36.5%、5%、58.8%。

2006年,美姑縣生產總值(GDP)達到63820萬元,比2005年增長1.3%,其中:第一產業實現增加值33925萬元,增長3.9%;第二產業實現增加值11464萬元,下降15.4%;第三產業實現增加值18431萬元,增長9.9%。產業結構進一步調整。三次產業增加值占生產總值的比重由2000年的:51.3:21.6:27.1調整為53.1:18:28.9,第二產業比重下降3.6個百分點,第一產業和第三產業分別上升1.8和1.8個百分點。

第一產業

解放前,境內經濟屬奴隸社會私有制經濟,以農業為主。

1952年,美姑縣農業總產值582萬元(80年價,下同)。其中種植業352萬元,畜牧業171萬元,比重為64:36。1957年農林牧副漁開始全面發展,總產值上升為709萬元。此後,因受農業體制的影響,農業產值長期徘徊不前。

1975年,美姑縣農業總產值1799萬元,種植、林、牧、副、漁業比重為69:8.5:18:4:0.5。1981~1985年,農村推行家庭聯產承包責任制,調整農業經濟結構,農林牧副漁“五業”並舉。

1985年,美姑縣農業總產值3405萬元。種植、林、牧、副、漁業比重為51.8:7.5:25:15.6:0.1。

1990年底,美姑縣農業總產值4354萬元,其中種植業1756萬元,牧業1451萬元,林業358萬元,副、漁業785萬元,種植、林、牧、副、漁比重為40.4:8.2:33.3:18.1

2001年,美姑縣實現農林牧漁業總產值19028萬元,比2000年增長6.65%,其中:農業8832萬元,增長7.45%;林業1624萬元,下降10.62%;牧業8549萬元,增長9.87%;漁業23萬元,與2000年持平;農業、林業;牧業、漁業產值分別占總產值的46.42%、8.53%、44.93%、0.12%。糧食生產再創新高,全年糧食生產總產量達72000噸,比2000年增長1.05%,其中:小春糧食2656噸,增長4.9%;大春糧食69344噸,增長0.91%。

2006年,美姑縣農業總產值實現54994萬元,同比增長3.9%。

2007年~2013年,美姑縣第一產業無專項統計資料。

第二產業

1958年,美姑縣始辦工業,是年工業產值24萬元。

“二五”計畫期間(1958~1962年),經過調整整頓國民經濟,工業總產值59萬元,比1958年增長1.46倍。

“三五”、“四五”計畫期間(1966~1975年),受“文革”影響,增長緩慢。1975年,工農業總產值2051萬元,較“二五”期末上升57.89%,年遞增4.67%,其中工業產值252萬元,年遞增15.63%。

“五五”計畫期間(1976~1980年),經過撥亂反正,整頓經濟秩序,工業產值564萬元,比1975年上升1.24倍。

“六五”計畫期間(1981~1985年),農村實行體制改革,進一步調整農業經濟結構;城市經濟體制改革起步,期末工農業總產值4495萬元,較“五五”計畫期末增長73.75%,其中,工業產值1090萬元。

“七五”計畫期間(1986~1990),加快改革開放步伐,大力發展商品經濟。

1990年,工業產值1368萬元,為1958年的56.8倍,為1978年的2倍。

2001年全部工業總產值達2912萬元,同比增長20.79%;其中:限額以上工業產值1491萬元,同比2000年增長8.2%;實現現價總產值2412萬元,增加值945萬元,增長31.01%。從所有制形式劃分,公有制工業完成產值1536萬元,占工業總產值比重52.75%,比2000年增加7.11%;非公有制工業完成產值1376萬元,占工業中產值比重47.25%,比2000年增長40.70%。從輕重工業劃分,輕工業完成產值440萬元,同比增長7.58%,占工業總產值比重15.11%;重工業完成產值2472萬元,同比增長23.41%,占工業總產值比重84.89%。

2006年,美姑縣規模以上工業實現增加值2353萬元,比2005年同期增長69.2%。工業經濟運行的突出特點:一是經濟效益總體運行質量良好。全縣規模以上工業實現產品銷售收入5637.9萬元,比2005年增長102.9%;實現工業利潤296.4萬元,增長355.0%;實現工業利稅804.5萬元,增長94.1%

2007年~2013年,美姑縣第二產業無專項統計資料。

第三產業

固定資產

2006年,美姑縣固定資產投資完成57539萬元,同比2005年增長20.2%,全縣完成建安工程33999萬元,同比2005年下降2.4%,基本建設投資54540萬元,同比2005年增長21.4%。更新改造734萬元,其他投資432萬元。

旅遊

2006年,美姑縣共接待旅遊者12.74萬人次,比2005年增長200%;旅遊總收入達1500萬元。

國內貿易

2001年,美姑縣市場競爭激烈,消費品市場保持旺銷勢頭。全年實現消費品零售總額6077萬元,比2000年增長24.53%;批發和零售貿易、餐飲業實現增加值1795萬元,比2000年增長10.6%。分城鄉看,城市市場實現消費品零售額2577萬元,比2000年增長12.24%;農村市場實現消費品零售額3500萬元,比2000年增長35.45%;分經濟類型看,國有經濟消費品零售額1287萬元,集體經濟24萬元,個體經濟1704萬元,股份制經濟155萬元,其他經濟2907萬元。分行業看,批發和零售業2655萬元,餐飲業491萬元,製造業24萬元,農業生產者2907萬元,比2000年分別增長65.21%、3.37%、9.09%、4.72%。

2006年,美姑縣實現社會消費品零售總額15480萬元,同比2005年增長15.4%,按銷售地區分,縣的零售額6658萬元,同比2005年增長24.5%,縣以下的零售額8822萬元,同比2005年增長9.3%。按行業分:批發零售貿易的零售額13718萬元,同比2005年增長16.3%,餐飲和住宿業的零售額萬1675.0元,同比2005年增長10.9%,按經濟類型分,國有經濟的零售額2651萬元,同比2005年降5.8%,私營個體經濟的零售額12742萬元,與2005年同期相比增長21.5%,其他經濟的零售額87萬元。

2007年~2013年,美姑縣第三產業無專項統計資料。

社會

教育

2006年,美姑縣在校生25079人。其中:普通中學1所,在校學生1943人,比2005年增長10.12%;國小222所,在校學生23136人,比2005年增長11.26%。全縣專任教師總數1178人,學齡兒童入學達95.46%。

文化

2006年,美姑縣廣播、電視復蓋率分別達到65%和75%。文化藝術事業繁榮昌盛。舉辦各種文藝活動,民眾文化生活豐富多彩,文化“三下鄉”活動有聲有色。

衛生

2006年,美姑縣有衛生機構51個,病床位數228張,擁有衛生技術人員321人,其中:醫生232人。

政治

縣委書記:曲木克古

縣委副書記、縣長:蔡光陽

副縣長:俄木阿遷、蘇乾鐵溢、潘林、曲比依胡、蔣勇、杜春虹

常委:曲木克古、蔡光陽、俄木阿遷、蘇乾鐵溢、潘林、曲比依胡、蔣勇、杜春虹

民風民俗

美姑縣姑娘

美姑縣姑娘美姑是大涼山腹地的一個縣,又被稱為彝族民間文化的寶庫。彝族文化極富特色,而畢摩文化,婚喪民俗更是引人入勝。 美姑彝族年的程式:

美姑彝族過年按時間可分為 “九龍機”(迎過年)、“枯始阿莫(過大年)”、“枯始朵博”(大年初一)、“枯始阿莫普計”(送祖靈)4天,“枯始”即彝語過年的意思,而現今的人們都說彝族年的時間只有3天,因為第1天“九龍機”和背年肉的時間算進去。

美姑彝年與其它縣市不同之處:在美姑,彝族年殺的豬肉要用圈雞草燒,因為這是祖傳,吃起來有特別好的味道,只要是年豬,即使用開水燙,燙好後都要用圈雞草燒一道;在美姑鄉村,每空家每戶都要做百家泡水酒,所謂百家酒泡酒,是因為這酒,至少都要讓百家以上的人償到酒,這說明著酒是主人家豐收的酒,幸福的酒,大家一起來享受主人家的喜悅的幸福,在在從來不用年豬肉來做買賣,過年期間不許拿綠色或青色(像青菜、白菜之類)的東西進屋,過年後一個7天內不能用磨子,過年期間人死了不話哭喪歌,過年期間人不話吵架或打架等。

彝年趣味――彝年之最

彝年最高興最快樂的一天是“枯始朵博”這一天,因為不管是男女老少,都可以自由組合成一隊伍,高聲叫喊“波良”走村闖戶的吃喝玩耍。

環境保護

大熊貓

大熊貓四川省美姑大風頂自然保護區位於縣境東北部,屬青藏高原的東南緣,地處橫斷山脈中段。在地質年代的冰川時期,受北方大陸冰川影響較輕,因而成為第三紀或更古老的生物“避難所”。保護區內有以大熊貓為主的珍稀動物29種,珍稀孑遺植物30餘種,其中珙桐、連香樹等23種,被當今科研工作者讚譽為“很有價值的生物基因庫”。

保護區的地理位置處在東南季風和西南季風的交匯處,雨量充沛,溫涼濕潤。大風頂由於山體高大,立體氣候明顯,每當春末夏初,山下已是鬱鬱蔥蔥,山上仍然白雪皚皚,展現出集春夏秋冬四季景色於一地的奇異風光。優越的地理位置和氣候環境,孕育出獨特的原始狀態自然景觀,成為一座保存較為完好的大自然博物館。

區內生長著華桔竹、玉山竹、方竹、大箭竹、冷箭竹。由於竹種不同,生長發育各異,因此在1983年,當其它自然保護區的竹類普遍開花枯死,大熊貓大量死亡時,這裡的25萬畝竹林只有2萬多畝零星開花,使大熊貓未受到生存威脅。這對探索大熊貓等生物、生態有著特殊的科學價值。

自建保護區以來,各級人民政府十分重視這顆“綠色明珠”,採取一系列特殊政策和紮實的保護措施,收到明顯效果。1984年,保護區管理所和區內的若哈鄉人民政府被省政府授予“保護大熊貓先進單位”稱號。1985年,國家林業部授予美姑縣搶救大熊貓領導小組和美姑大風頂自然保護區管理所先進單位稱號。

風景名勝

四川省美姑大風頂自然保護區

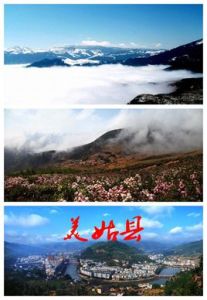

四川省美姑大風頂自然保護區美姑縣境內自然景觀獨特,風景迷人,大風頂國家級自然保護區最為著名,有原始森林7333公頃,主峰摸覺峨覺海拔4042米,保護區內雲蒸霞蔚,景象萬千,在大風頂觀日出、雲海,大有“一覽眾山小之意境,峨眉山在我腳下之豪氣”。

四川美姑大風頂國家級自然保護區位於四川省美姑縣境內,面積21864公頃,1978年經國務院批准建立,主要保護對象為大熊貓及森林生態系統。

本區地處涼山山系東麓,與馬邊大風頂國家級自然保護區連成一片,為大風頂按照行政區域而劃分的兩個自然保護區。本區的自然概況及生物資源分布狀況均與馬邊大風頂基本一致,區內的國家重點保護植物有珙桐、連香樹、水青樹、大王杜鵑等20多種,國家重點保護動物有大熊貓、羚牛、小熊貓等20多種。

此外,美姑縣還有黃茅埂高原風光、納龍風景區、燕子崖、美麗角湖、溜筒河大峽谷、美女峰、龍頭山等景區(點)。

交通

美姑縣城向北經成美公路至成都385公里,沿途有樂山大佛、峨眉山、黑竹溝等風景名勝區;向南直通州府西昌171公里,與108國道相連;向東經雷波與國道213相連;向西經烏金公路與成昆鐵路相通。境內各旅遊景點基本通車。從成都到涼山,美姑是最近的一個縣,公路間距只有385公里,美姑縣距西昌市171公里。美姑的主要公路有成美路、合木路、宜西部、洪普路等,有出境口6處,通車裡程757.6公里。全縣八個區及鄉鎮均通客運班車。

合木公路:起於合江縣,終於木里縣,原名宜西公路(宜賓至西昌)。1956年9月,由四川省交通廳公路局第一、二施工局分段築入美姑縣境。是年底在佐戈依達匯合。該路由雷波縣谷堆鄉翻越黃茅埂海拔2991米處進入美姑縣境,經巴普、牛牛壩、洛俄依甘入昭覺縣境。美姑境段全長66.991公里,原為六級公路,路面寬3米,路基寬4.5~6.5米。後經改造達四級路標準。境段內有石拱橋16座,大小涵洞21個。

成美公路:起於成都,止於美姑。原名峨美公路(起於峨邊縣沙坪,止於美姑巴普,全長157公里,1958年建成通車)。該路在海拔3013米的椅子埡口處進入美姑縣境,經洪溪、峨曲古至巴普鎮峨普村,與合木公路交匯。美姑境段有61公里。1959~1966年經兩次改造為四級路,新建改建石拱橋5座,涵洞10個,防護工程8處,路基寬4.5~7米,路面寬3~3.5米,共有橋樑12座。

甲谷公路:在瓦洛銜接於合木公路至甲谷區公所駐地,全長7公里。1959年修築簡易車路,是年完成,未修涵洞。因並縣,工程暫停。1972年民辦公助續建,路基寬5米,坡度為6~7度,全線有涵洞6座,後經改造為四級公路。

牛侯公路:起點於牛牛壩處與合木公路相交,橫跨美姑河,沿連渣洛河西岸北上,經卡來依甘、候果莫、采紅至候播乃拖區公所駐地,全長22公里。1972~1973年民辦公助修築。有涵洞43座,路基寬5米。 洪普公路(洪溪——越西縣普雄) 起點洪溪,與成美公路相連。經馬洪覺、濫龍、越海拔3665米高的新峰埡口入越西縣境至中普雄,全長115公里。1967年通車,美姑境段58公里。因路質差,水毀嚴重,加之失養,1990年僅有11公里通車。 美抓公路(美姑大橋——雷波縣抓抓岩) 起於合木公路美姑大橋,沿美姑河東行,經柳洪、樂約入雷波縣境,止於雷(波)山(山稜崗)公路36公里(抓抓岩)處,全長75公里。美姑境段42.5公里。1976年動工,1984年竣工通車。