國號

“西周”除了朝代名,還是東周時期的國家名稱,即西周侯國(前367——前256),是戰國末年周王室分裂的產物。在《戰國策》當中有“東周與西周爭”“昌他滅西周”等記載,顯然戰國時代出現的“西周”並不是那個滅亡於公元前771年的西周王朝。 而是西周國。公元前367年周王室內亂,京畿之內分出東周、西周二侯國。兩國以伊洛河交匯處為界,西屬西周都王城,東屬東周都鞏,經東西周一分,天子周郝王失去了養生地,孤居成周城,經濟依賴於西周。秦孝文王於公元前256年破周王城洛陽,攻滅西周國,周郝王及西周君被廢為平民,遷出成周城與王城,不久寄居在西周國的周赧王卒,掛名天子不復存在,秦取象徵天子權力的“九鼎”寶器置於鹹陽。周不在稱王, 史家開始以秦紀年。

歷史

周人起源

開創周朝的周文王

開創周朝的周文王周人是一個後起的姬姓部族,興起於今陝甘一帶,十分重視農業。周人圖騰以熊(大人)為標誌,后稷的父、母系分別為陝甘一帶姬姓有熊氏(堯舜時期有熊氏只是方國,已經失去數百年前黃帝的尊號)和姜姓有邰氏長期通婚之後裔。他們認為后稷(姬棄)是他們的始祖,並把他尊為農神,西周的農官之長便以“后稷”命名。從后稷到到文王中間有若干個王,《史記·周本紀》、《世本》記載有十五代,依次是后稷(名棄)、不窋、鞠、公劉、慶節、皇仆、差弗、毀隃、公非、高圉、亞圉、公叔祖類、古公亶父、季歷、昌,而《漢書》記載有十八代。然而自后稷至文王千餘年,只經過十幾代是不可能的,後人多對此表示懷疑 。

到了不窋時代,周人遷徙到戎狄之間。公劉時為了發展農業又遷至自然環境優異的豳。到達豳地以後,周人開墾田地、建設房屋、並確立了一套舉行祭祀、宴會的禮儀。“京”、“京師”就是源自公劉時代對國都的稱謂。 商王武丁時期,周成為商的封國。古公亶父(後來被追尊為周太王)時,為避免西北戎狄部落的滋擾,周人再次遷都至岐陽周原。這時政治設施有了長足發展,王宮設皋門、應門,國都設宗廟、社稷即始於此時。

太王死後,少子季歷繼位。由於與太伯所建吳國、任姓諸侯保持友好,加之商朝國力衰微,周的力量不斷壯大。商王武乙時期,周開始武力開拓領土,首先花了三年時間征服鬼方。之後,季歷繼續進攻山西地區的戎狄,在攻打燕京戎時受挫,然而接著還是攻克了余無戎。打敗余無戎後,季歷被商王文丁任命為牧師(一種相當於方伯的職位)。由於季歷將周國的領土大大向西北擴展,受到了文丁的猜忌,終於被文丁害死。

季歷死後,其長子昌繼位,是為周文王,他曾被商王冊命為西伯。崇侯虎向紂報告了西伯對處死九侯的不滿,西伯因此被囚禁於羑里,直到西伯的屬下進貢美女和財物後才被赦免。周文王一面殷勤侍奉殷王紂,一面藉口征討叛國四處開拓領土,周的勢力得以大幅度擴張。文王團結諸侯,解決了虞、芮兩國的爭端,先後征服了犬戎、密(密須)。之後又滅掉了山西地區的黎,並攻克盂(又作於、邗)。崇侯虎所在的崇是當時的東方強國,也在激烈的攻城戰之後被周攻占。文王在克崇後遷都到豐(今陝西省西安市西鹹新區灃西新城),仁政愛民,並建立了一套以卿士為首的官制,健全了政治機構,積聚了一大批有才能的貴族,為周王朝的建立打下基礎。

武王伐紂

參見:武王伐紂

討伐商紂王的周武王

討伐商紂王的周武王周族有著悠久的歷史,長期在陝甘一帶活動,後以岐山之南的周原為主要的根據地。至公元前11世紀初,周族的力量日益強大。它一面征伐附近小國,擴充實力;一面把它的都邑從周原遷到今長安區灃水西岸,建成豐京。它不斷向東進逼的勢態,加劇了與商朝的矛盾。商王帝辛(商紂王)一度將西伯昌囚於羑里。周臣用美女、珍寶進獻商王,帝辛才放了西伯昌。西伯昌回到國內後,進一步加緊了伐商的準備。此時,商王朝政治腐敗,內外矛盾空前尖銳。周文王(昌)長子伯邑考先於文王而死(死因未載;《封神榜》稱其被紂所殺),立姬發為太子。文王認為伐商條件已成熟,臨終前囑太子發積極準備伐商。武王即位以後,趁商朝主力征戰在外之際,周武王率軍東征,武王九年,大會諸侯於盟津,(今孟津,為古代重要渡口)。前來參加大會的諸侯和部落首領,據說有八百之多。在大會上,周武王舉行了誓師儀式,這就是歷史上有名的“盟津之誓”。是一次“諸侯所由用命”的重要會盟。出兵車300乘、士卒4.5萬人、虎賁3000人,浩浩蕩蕩地向東進發。庸、蜀、羌、鬃、微、盧、彭、濮等許多小國也率兵配合。

到二月五日,武王的聯軍就在殷都的郊外牧野與紂王的軍隊擺開了決戰之勢。紂王也集合起了十幾萬人與武王相抗衡,可是,因為民心的歸向,紂王的軍隊毫無戰心,反而倒戈幫助武王。所以,沒費太大的力氣,武王就攻進了都城朝歌。紂王眼看大勢已去,就登上花費巨資為自己建造的鹿台自焚身亡。殷商王朝也就這樣滅在了紂王的手中。

周室初立

參見:分封制、三監之亂、周公東征、封邦建國

周公

周公武王克商以後,基本上控制了商朝原來的統治地區,又征服了四周的許多小國。但如何牢固控制東方的大片領土,成了武王面臨的一個嚴重問題。於是,他採用“封建親戚、以藩屏周”的政策,把他的同姓宗親和功臣謀士分封各地,建立諸侯國。一個個諸侯國成為對一方土地進行統治的據點,它們對周王室也起到拱衛的作用。武王把商紂之子武庚封於商都,藉以控制商人; 封其弟管叔、蔡叔、霍叔為侯,監督武庚;又將周公封於魯、姜尚封於齊、召公封於燕。周武王死後,其子繼位。因成王年幼,由周公攝政。管叔、蔡叔對周公不滿,散布流言,說周公意在謀取王位。不久,武庚與管、蔡串通一起,並聯合東方的徐、奄、薄姑等國發動叛亂。周公調大軍東征,用了三年時間,終於平定了武庚與管、蔡之亂,殺了武庚和管叔,流放了蔡叔。東征取得全面勝利,使周王朝的統治得到鞏固。

周武王滅商之後,回到鎬京,深感鎬京與新征服地區相距太遠。他意在夏人活動中心的伊洛河地區建立新的都邑。他的這一想法尚未實現,突然病逝。從寶雞出土的何尊銘文中看到,成王即位後,繼承了武王之遺志,決定在洛陽附近建一新邑,“宅茲中國”。從這裡對新征服地區進行統治,可大大縮短距離。為此,成王曾派召公去洛陽附近“相宅”。不久,洛邑成為西周時期政治、軍事、文化的中心。為徹底剷除殷遺民的復國夢想,成王時還將殷頑民遷至成周。

成康之治

參見: 成康之治

開創成康之治的周成王

開創成康之治的周成王叛亂平定後,周公自幼篤行仁孝,多才多藝。文王在時,他以孝仁而異於群子;武王即位,則以忠誠輔翼武王,一次,武王有疾,群臣憂懼,卜求先王救助。“周公於是乃自以為質,設三壇,周公北面立,戴璧秉圭,告於太王、王季、文王。”願以自身替武王之身,且稱曰:“旦巧能,多才多藝,能事鬼神。”周公作《多方》、《多士》來告誡殷人,對殷貴族採取思想、經濟、政治各方面的安撫政策。周公攝政五年,開始在雒邑建設東都成周,以便更有效的統治東方地區,成王到成周開始親政。召公奭召集各方首領,教導成王以德治國、重用老成人。成周建成後,成王回鎬京即君位,周公則留下治理東都。

開創成康之治的周康王

開創成康之治的周康王成王和後來即位的康王昭的統治時期被後人稱為成康之治,是西周安定時代的開始。周人的分封諸侯雖早於武王時開始,但大量封國是在成康之世才出現的。據《左傳·昭公二十八年》,周初分封共七十一國,其中與周王同姓的姬姓就有四十國,兄弟之國有十五國。而《荀子·儒效》則說姬姓有五十三國。可見周初的分封是以姬姓為主體,而同時兼顧到異姓 。其中季歷之兄太伯、仲雍的後人封於吳(今江蘇蘇州),文王二弟虢仲、虢叔封於西虢(今陝西寶雞)、東虢(今滎陽),文王諸子分別封於管(今鄭州,早滅)、蔡(今上蔡西南)、霍(今山西霍州西南)、衛(今淇縣)、毛、聃(今安徽阜陽)、郜(今山東成武東南)、雍(今修武西)、曹(今山東定陶西)、滕(今山東滕州西南)、畢(今陝西鹹陽西北)、原(今濟源西北)、酆(今陝西西安市長安區西北)、郇(今山西臨猗西南);武王諸子封於晉(始封在今山西翼城西)、應(今平頂山)、韓(今山西河津東北);周公諸子封於魯(今山東曲阜)、凡(今輝縣西南)、蔣(今固始西北)、邢(今河北邢台)、茅(今山東金鄉西北)、胙(今延津北)、祭(今鄭州東北);召公之子封於燕(今北京)。主要的異姓諸侯則有:商貴族微子啟、微仲衍封於宋(今商丘附近),姜姓封於齊、呂,姒姓封於杞(今杞縣),嬴姓封於葛(今寧縣西北),媯姓封於陳(今淮陽),羋姓封於楚等等 。最初的封建主要集中在中原,是建國工作的一部分,在之後並沒有繼續推廣。這些封國以人群為主體,常常遷徙數百里乃至上千里。它們由河南向東、向南遷移,形成了周王室新的屏障。

成康時代,周王實行賑濟貧困民眾、授田於民、明德慎罰的政策,因而農業生產頗有起色、人民生活相對改善、四方外族來朝、政局穩定、人民和睦。然而康王晚期喜好征伐,據小盂鼎銘文,僅在與鬼方間的戰爭中就斬首四千八百多人,俘虜一萬三千餘人,與南方的淮夷和荊楚亦常有衝突,國民經濟陷入困境,為昭王時期的衰落埋下了伏筆 。

由盛轉衰

參見:昭王南征、昭穆嬉遊、國人暴動、周召共和、宣王中興

經過昭穆時代,周朝實力削弱。這一時期,犬戎的勢力逐漸強大,阻礙了周朝與西北各國的往來。穆王西征犬戎,“獲其五王”,並將一批犬戎部落遷到太原,打通了周與西北各國的道路。以後,犬戎仍屢次侵犯周境。周懿王時,出現戎狄交侵,暴虐中國的局面,周人深為所苦。

到周厲王時期,國內矛盾日趨尖銳。厲王橫徵暴斂,虐待百姓,還不讓國人談論國家政事。連年戰亂,給人民帶來深重的疾苦。與此同時,厲王任用榮夷公為卿士,將社會財富和資源壟斷起來。為壓制國人的不滿,厲王命衛巫監視,有謗王者即加殺戮。結果人人自危,終於釀成國人暴動。前841年,國人大規模暴動,厲王被迫出奔到彘。朝中由召公、周公(周定公)兩大臣行政,號為共和(一說由諸侯共伯和攝行政事)。

共和十四年(前828年),厲王死,太子靜即位,是為周宣王,在位共46年。周宣王繼位後,汲取教訓,改變政策;為解除戎狄的威脅,還發動了對戎狄的防禦戰爭,取得了勝利。在對荊楚、淮夷的戰事中,也取得了一些勝利,因而號稱“中興”。但是社會中各種矛盾依然存在,整個社會仍處於動盪之。歷史的發展總是不平衡的。商周時期中原已進入青銅時代的繁盛時期,周邊的一些地區仍相對落後一些。因此,為財富及利益所驅動,周人與其它國族的戰爭幾乎一直不斷。江漢流域是蠻族的根據地。宣王晚年,周王朝重新出現了衰象。宣王干涉魯國的君位繼承,用武力強立魯孝公,引起諸侯不睦。三十六年,征伐條戎、奔戎,慘遭敗績。三十九年,與西戎別支姜氏之戎戰於千畝,慘敗。

走向滅亡

參見:烽火戲諸侯

周幽王和褒姒

周幽王和褒姒前781年,周幽王繼位,任用好利的虢石父執政,朝政腐敗激起國人怨恨;三年(前779年),伐六濟之戎失敗;同時天災頻仍,周朝統治內外交困。幽王,寵愛褒姒,幽王廢掉正後申侯之女及太子宜臼,改立嬖寵美人褒姒為後,其子伯服(一作伯盤)為太子。宜臼逃奔申國,宜臼的母親是申侯的女兒。申侯聯合繒國和西方的犬戎進攻幽王。殺幽王於驪山之下,犬戎乘機掠走大量財寶。西周就此滅亡。宜臼靠諸侯的幫助,登上王位,是為平王,翌年遷都洛邑,從此,歷史進入東周時期。前771年,西周覆亡。

幽王死後,申侯、魯侯、許文公等共立原太子宜臼於申,虢公翰又另立王子余臣於攜,形成兩王並立。宜臼為避犬戎,遷都到洛邑,是為周平王。東周建立。余臣在平王十一年,既晉文侯二十一年(前760年)被晉文侯所殺。

疆域

範圍

周武王滅眾多小國建立較大的侯國,強迫封建制的小邦國接受周朝的分封制,周分公、侯、伯、子、男五等爵位,它是按照諸侯與周王室的親疏關係而劃分的。周王為了鞏固其統治地位,採取了“眾建諸侯、裂土為民”的分封制。

東徵結束後,周公按原來的計畫,在東方修建洛邑,以加強對東方的監督。又在洛邑以西修建王城,以軍隊八師駐守,作為朝會東方諸侯的東都。

西周初期形勢及主要諸侯國

西周初期形勢及主要諸侯國於是,西起岐陽,東到圃田,所有渭、涇、河、洛地帶,都成為周的王畿。關中的鎬京被稱為“宗周”;東都王城被稱為“成周”。

周公為了加強對全國廣大地區的統治,便實行大分封,以作為王室的屏藩。首先,對於殷都舊地,以朝歌為中心,封給武王弟康叔,建立衛國。

東方的商代宗邑,分封給舊殷貴族中反對紂王的微子啟,稱為宋公,使他保持商人的宗祀。

周公自己受封以今天山東曲阜為中心的魯國,命長子伯禽前往。受封時,又分有“祝、宗、卜、史,備物典策,官司彝器”,具備有周王室的各種文物制度。魯國成為代表王室鎮撫東方的大國。

在海、岱之間的薄姑故地,由師尚父受封,在營丘建立齊國。對於違抗王室的侯伯之國,齊國有征伐的特權。

河東地區,是北通太原防禦群翟部落內侵的前哨。為了加強鎮守,封成王同母弟叔虞於唐國故地,建立晉國。

周王室除了加強廣大“東土”的統治之外,又擴展了它的“北土”和“南土”。在北方,為了加強控制燕山南北和遼西一帶的戎翟部落,周王封召公奭於薊,建立燕國。

在南方,為了加強對巴、濮、楚、鄧等部的控制,在淮水上游建有蔣、息等同姓國,在唐、白河流域建有申、呂等姜姓國,還在淮、漢之間建有“漢陽諸姬”,在大江下游的江東地區,在文王以前,就有太王的長子太伯和次子仲雍渡江南下,在太湖沿岸建立吳國。

在周王朝統治下,還有大量的舊國。仍然保持原來的地位不變。

據荀子說,周初分封了七十一國,姬姓之國共有五十三個,占了其中的絕大部分。而在姬姓之國中,屬於文王諸子的有十六國;屬於武王之子的有四國;屬於周公後裔的有六國。這些封國大小不等,有的是畿內的采邑。它們廣泛地分布在中原地區內,與眾多的舊國錯雜在一起,這就直接加強了周王室的統治力量。

分封

東周時期,周考王於公元前425年(周考王15年)封其弟於河南地,建立周公國,是為西周桓公。這是周王朝最後一次分封。自從這次分封后,周王的土地全部分封完畢,連自己也是寄居於此周公國,此時的周天子已與乞丐無異。

周公廟考古

周公廟考古周桓公死,其子威公代立。威公卒,子惠公代立。周赧王時,周惠公封其小兒子於鞏以奉王,號東周惠公。東西周分立,西周都河南舊於王城,東周都鞏。

西周自立國以來,一直採取討好各大強國的政策,尤其是秦國。秦國和周圍列強經常向西周和東周徵收賦稅和兵源。周時,西周和東周常相互傾軋攻伐。

周赧王在位時,周天子地位已經完全徒有虛名,其土地(周天子的王畿)也被韓、趙一分為二,以洛邑之河南王城為西周,仍都洛邑,以鞏附成周為東周,分別由東、西周公治理,周天子由成周遷於王城,依附於西周公。

前256年(赧王59年,秦昭襄王51年),秦兵攻打西周,西周公恐,以西周三十六城、人口三萬降秦,秦盡收其地,歸其君於周,周赧王悲奮而死,秦沒有立新王而取九鼎和禮器置於鹹陽(途中一鼎落於泗水),遷西周公於憾狐,秦莊襄王元年(前249年),東周君欲趁秦連喪昭襄、孝文二王合縱伐秦,秦莊襄王以呂不韋為大將,起兵十萬,執東周君而歸,盡收鞏城等七邑。遷東周公於陽人之地,然諸侯還有韓國、衛國、魏國、燕國、楚國、趙國、齊國,周朝徹底滅亡,至公元前221年秦先後滅韓、趙、魏、楚、燕、齊六國,一統天下。

國野和鄉遂

西周時期,周王直接統治地區和各諸侯國都有國、野。王或諸侯所居都城及其近郊稱為國,郊以外稱為野。居住在國中的是國人,其餘則是野人。國與野各方面制度均有所不同。這種差別的產生可能是由於周朝對各地的征服,占統治地位的周人處於國中,被統治的土著則居於野外。

國中分劃為鄉。周有六鄉,諸侯國大的有三鄉。據《周禮·大司徒》,其組織形式為:五家為比,五比為閭,四里為族,五族為黨,五黨為州,五州為鄉。鄉有鄉大夫,以下各級有長。國人的多數是與貴族有宗法血緣關係的士階層,他們有議政的權利,當國家遭到大的變故時,王或諸侯要徵詢他們的意見;他們之中的才能優秀者,會得到選拔推薦。其丁壯日常有義務參加國家組織的田獵、力役;遇有戰爭,則參加軍隊,或出征,或戍守。

野一部分分劃為遂,其餘封予卿大夫作為采邑。周有六遂,諸侯國大的有三遂。據《周禮·遂人》,其組織形式為:五家為鄰,五鄰為里,四里為酇,五酇為鄙,五鄙為縣,五縣為遂。遂有遂大夫,以下各級有長。野人屬於庶人,戰爭時期只在軍中從事配合性的雜務。

政治

中央官職

周王是封建制國家的最高代表。在周王左右的重要輔佐人物,有太師、太傅、太保,合稱為“三公”或“師保”。如周文王、武王時的重要謀臣太公望,就被尊稱為“師尚父”。成王時,周公為師,召公為保,共同輔政。一直到康王時,召公還擔任太保。師保統轄諸侯百官以奉侍周王,在政治上享有崇高的地位。

與師保地位相當,而直接輔佐周王管理政事的官職,是太宰。成王時,周公以太師而兼為太宰,“相王室,以尹天下”。太宰擁有總攬政務的大權,是政府中的首腦。

太宰以下,有眾多的卿士,其中比較重要的政務官,仍然是司徒、司馬、司寇、司空等諸有司。司徒除管土地的墾闢、井田的劃分和有關奴隸耕作等事外,還要管理諸侯封疆的劃定和軍旅事宜。司馬負責徵收軍賦、管理戰車以及駕車馬匹等軍政事宜。司寇掌握刑法。司空負責管理百工以及興建土木、水利等工程。他們還有很多的僚屬,分管各項具體事務,由中下級貴族擔任,構成相當龐大的統治機構。

西周青銅器

西周青銅器周代的神職官吏在政權機構中大為削弱。一切有關喪葬、祭祀、占卜以及文化教育等事,在《周禮》中都屬於掌禮機構管理,司巫在這一機構中地位是較低的。史官的地位,則有了很大的提高。

太史不僅掌管天文曆法的觀測制訂,文獻典籍的收藏整理和教育貴族子弟等有關文教方面的工作,而且熟悉國家的政令典則,常在周王左右以備諮詢。內史為周王起草詔令,出納王命,成為王室近臣。另外,還有小史、外史等官職。

周王朝的大小官職,有很多是世代相承的,這樣就形成了“世卿世祿”的局面。同時,還出現了不少以官職為氏號的家族。

封建制度

參見:封建制度

封建制也稱分封制,即古漢語“封建”的原始含義;古文獻中之“封建”即“分封制”。封建制在周朝時期是周王室把疆域土地劃分為諸侯的社會制度,在封建制下,國家土地不完全是周王室的,而是分別由獲得封地的諸侯所有,他們擁有分封土地的所有資源和收益,只需向周王室繳納一定的進貢即可盡義務,即相當於中世紀歐洲諸王國與羅馬教廷的關係,即現代意義上的聯邦的基礎。周王是共主性質的(共主是氏族社會遺留的領袖模式,禹為最後的氏族共主)。諸侯的土地理論上在其死後可由周王室收回重新分配,但一般是世襲。

周禮制度

周禮是表示等級制度的典章制度和禮儀規定。它的名目繁多,有吉禮、嘉禮、凶禮、賓禮、軍禮等。它是維護等級制度、防止“僭越”行為的工具。如周禮規定了貴族飲宴列鼎的數量和鼎內的肉食種類:王九鼎(牛、羊、乳豬、乾魚、乾肉、牲肚、豬肉、鮮魚、鮮肉干)、諸侯七鼎(牛、羊、乳豬、乾魚、乾肉、牲肚、豬肉)、卿大夫五鼎(羊、乳豬、乾魚、乾肉、牲肚)、士三鼎(乳豬、乾魚、乾肉)。樂舞數量也有差異。禮樂制度自周公制定後,任何人都不能修改。周王有權懲罰違禮的貴族。

宗法制度

參見:宗法制度

西周的國家實行分封制。即古書中所說的“封建”,而分封制的基礎則是宗法。

宗法是中國古代社會血緣關係的基本原則,其主要內容是嫡長繼承制。宗法制度是在父權家長制的基礎上不斷擴大和發展起來的,由它構成了等級階梯,形成為中國封建社會基本的社會政治制度。商代已有嫡長繼承的雛形,到了西周時期,這一制度得到充分的發展,達到完備的程度。

嚴格意義的宗法,只在卿、大夫、士的範圍內施行。這些階層各家族的始祖,一般是國君的別子。國君的嫡長子立為太子,繼承君位,其他各子即為別子。因為別子也是國君之子,故又稱公子。別子不能與繼承國君的太子同祖,必須分出去自立家族,成為這個家族中嫡長繼承系統的始祖,不再改變,稱為大宗。別子的長子以外各子,長孫以外各孫……,都是庶子,對大宗而言,稱為小宗。其間血緣關係超過五代,就不再宗原來的小宗。由大小宗構成的整個家族中,大宗居於族長地位,稱為宗子。始立這個家族的別子一般有卿、大夫爵位,爵位即由宗子承襲。

東周玉帶飾

東周玉帶飾廣義說來,宗法也適用於周王室。周王的嫡長子立為太子。其他王子多分封為王畿內外的諸侯,其間血緣關係原則頗與卿、大夫、士的宗法相似。周初分封同姓,就體現了這樣的原則。康王之後,周朝疆域大體固定,分封的機會減少,太子以外各子多留在朝中為卿、大夫,但分封並未絕跡。直到周宣王二十二年(前806),宣王還把其弟友分封在鄭(今陝西華縣東)。

小宗圍繞大宗,卿、大夫拱衛國君,諸侯藩屏周王。再加上與異姓間的婚姻聯繫,構成龐大的血緣關係網。西周統治者希望用這種關係維護他們的地位和特權。

依據宗法制度的組織形式,周王既是普天之下最高的統治者,又是全體姬姓宗族的“大宗”,即最大的族長。他既代表社稷,又主持宗廟的祭祀。

天子的宗廟,祭祀自始祖以來的歷代祖先,是全國規模最大、地位最高的祭祀祖先場所,稱為“太廟”。歷代祖先,以始祖為中心,按昭穆排列,都有一定的地位,只有天子才有這種祭祀列祖列宗的特權。

兩京制度

西周政權實行著名的兩都制度,也就是首都和陪都制度。首都“宗周”位於現陝西省西安市灃河兩岸,又分為兩部分:文王作豐邑在河西,周武王作鎬京處河東,之所以名“宗周”是由於這是周族的聚居地,祖先宗廟的所在地。“成周”位於今洛陽附近,在西周青銅器銘文和《尚書》等文獻中,又稱為新邑、新邑洛,又分為王城和城周兩個城邑:“成周”,意味周朝大業已“成”。西周設立兩都架構,是不足為怪的,從地理上講,宗周處於西部邊陲,不僅無法有效的控制從商族手中奪取的中原地區,還時常收到西北方向戎族的威脅(最後鎬京就陷落在犬戎的手裡),所以在地處中原咽喉的洛邑附近建立陪都可有效的統治殷商遺民和周圍少數民族。雖然成周是周公一手興建的,但武王其實早注意到了這點他在滅商返回途中,“宅茲中國,自之於民”。直到周公攝政,輔佐成王登基,平定三監之亂,擊潰東夷聯軍,才正式的開始興建洛邑。

井田制度

井田制度是分封制的經濟基礎,體現了中國封建社會生產關係的主要部分。它與宗法制度緊密相連,在西周時期,得到進一步的發展。

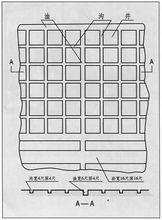

井田溝洫布置圖

井田溝洫布置圖周天子在名義上是全國土地和人民的最高主宰者,所謂“普天之下,莫非王土;率土之濱,莫非王臣”。他以天下宗主身份,將土地和依附在土地上的人民分封給新舊諸侯,諸侯國的國君在封地範圍內又有最高的權力。

由於生產力發展水平的限制,古代封建制國家的墾田是有限度的,主要集中在一些都邑的周圍。特別是王都和諸侯國都的近郊,比較好的熟田大都集中在這裡。這些良田,都是經過精心的疆理,按正南北和正東西的方向,有縱橫交錯的大小道路和灌溉溝渠,整治成十分方正的大小相連的方塊田,這就是標準的井田。

井田的疆理,一般是以每一方塊為一百畝(約合今三十一畝多),作為一個耕作的單位,稱為一田。縱橫相連的九田合為一井,面積約為一平方里。十井稱為一成,百井稱為一同。也有以一田為一夫,十夫為一井,再以百夫、千夫作為計算大田的單位的。

西周實行井田制。每個男性主要勞動力授田百畝(相當於31畝多),每隔3年耕作者之間更換一次分配的田地。當時普遍採用熟荒耕作制,使得農業生產有了很大進步。

也有學者有不同看法,如黃現璠說道:“井田制之有無,古今爭辯眾矣,然其所論多不從大處著想,博而寡。余今否認井田之說的最大理由,即周天子無土地授民是也。周為奴隸社會,封建者何?即天子以土地,封授諸侯,建立國家者也。諸侯有封地,卿大夫有采邑,封地之使用權,非天子所有。即畿內之地,亦分賜卿大夫,亦非天子所有。全國土地、一再分割,所存無幾,而謂天子以土授民,行井田制,寧有是理乎?有論者曰天子雖無土地授民,然周已大一統:“普天之下,莫非王土,率土之濱,莫非王臣。”蓋可頒布法規,通令諸侯施行,不必親以地授民而後可。是又不然,周之中央集權,是相對而非絕對,可能而非必然。天下宗周,固諸侯所承認。然周只能宗之,非真能命之,諸侯亦只能宗周,非真受命於周,所謂“朝諸侯而有天下”是也。諸侯與天子之關係,唯有一朝,不朝即無關係,天子亦即無天下,非如後世有君臣之義。諸侯內政,天子向不過問。事實上,亦無權過問。例如君位傳授,魯多行兄終弟及制,齊晉及其他國,則行父子相傳,各隨其便,皆不同周之傳嫡制,又如到任呈報,齊太公五月,魯伯禽三年亦皆聽之。周無一定法規,諸侯亦不一定用周制,而謂井田之制,周能通令,行諸天下,又寧有是理乎?施行井田制,大前提必須是天子有充分土地,以及中央權力健全集中,而周於此兩點未之能行,則井田制之實施,不知從何說起。”

法律制度

西周在《禹刑》和《湯刑》的基礎上,制定了《九刑》。《九刑》的主要內容,就是在於嚴厲懲治那些所謂“盜”、“賊”的行為,維護奴隸制度的基本法則和奴隸主貴族的根本利益。 據《尚書·呂刑》所記,周代的刑罰,有墨(臉上刺字塗青)、劓(割鼻)、刖(斷足)、宮(男去勢,女禁錮)、大辟(斬首)五刑。此外,還有鞭刑和流放。判處五刑的律條,共有三千條。法網嚴密,遠遠超過了前代。

西周法律有明顯的階級性質。據《周禮·小司寇》,貴族犯罪可受特殊處理,即所謂八議:議親、議故、議賢、議能、議功、議貴、議勤、議賓。即使死刑,也要特別交由甸人執行。只要是有官爵的命夫、命婦,獄訟時不必親自出庭,“不躬坐獄訟”。西周中期的曶記載曶效父間的訟事,曶派遣其下屬代表出庭,取得勝訴,是很好的實例。同一鼎銘還記述在一個荒年,匡氏家眾與奴隸二十人盜取了曶穀物十秭,曶出訴訟,匡季以七田、五人作為賠償,五人成為曶奴隸。這一案例表明,當時的法律目的在於維護奴隸制的所有關係。

周王朝有嚴格刑罰,“禮不下庶人,刑不上大夫”。周禮以父系社會體制之下形成的宗法制為基礎,用以調解和調節統治階級內部的矛盾和關係。刑罰是用來控制、鎮壓平民,有死刑、墨刑、流刑、鞭刑、贖刑等刑罰和一套訴訟審判制度。

奴隸制度

西周的社會中,奴隸制十分盛行。奴隸的來源,出於賞賜或買賣的常稱為臣妾,來自罪人或戰俘的常稱為“隸”。

“臣妾”一詞,周初已經存在。《尚書·費誓》魯公誓辭中,將臣妾(男女奴隸)與馬牛相提並論,均為特定主人的財產,逃跑了要捉住歸還原主,加以隱藏或誘拐的要科以刑罰。約為康王時的復尊銘云:“燕侯賞復冂衣、臣妾、貝”,也說明臣妾和財物一樣為奴隸主所占有。

奴隸可在市場上買賣。《周禮·質人》說:“掌成市之貨賄、人民、牛馬、兵器、珍異。”其中“人民”,注云:“奴婢也。”在同書《大宰》中即稱為“臣妾”。臣妾為私家所有,如曶銘所示,臣妾又可作為賠償來轉讓。而自由人作為賠償,則轉化為臣妾,他們主要是從事家內勞動,但也不排除被主人驅使去從事生產勞動。

“隸”,據《周禮》有“罪隸”與“四翟之隸”兩種。罪隸是由於男女本人被判罪,或者家人犯罪而從坐的,也稱為“奴”。據《周禮·司厲》,罪隸中男的由罪隸之官管理,在各官府中服種種使役;女的則交給舂人、槁人之官,做舂米之類沉重勞動。四翟之隸據說有蠻、閩、夷、貉的分別,從事畜養牛馬禽獸以及把守宮舍。這些奴隸都屬於官府。

主要承擔生產勞動的,是在田野耕耘的庶人。他們的身分表面雖與臣妾和隸不同,但如《詩·七月》所描述,過著貧困苦難的生活,終身為貴族所使役,地位幾與奴隸無異。

軍事

軍制

周王室保持了龐大的軍旅。這種軍旅,用於宿衛宗周的有六師,稱為“西六師”;在成周鎮懾東方諸侯的有八師,稱為“成周八師”。共十四師,達三萬五千人。分封的諸侯國,都有一定的武裝力量。大國一般不超過三軍,小國也有一軍。

諸侯國的軍隊,周王都能調遣,實際上也屬於整個周王朝武裝力量的一部分。

西周的軍隊,名義上是由周王直接指揮和調遣,重大的征伐,周王常親自率兵出征。如果周王不親自出征,則指派重要的卿士統率中軍,作為全軍的指揮者。

軍隊的組成,以戰車為單位,一輛戰車謂之一乘。各級軍官,由地位與之相應的貴族擔任。最基層的甲士,則由最低級的貴族和平民充任。奴隸則在軍隊中服雜役。

軍隊是西周國家政權的又一根重要支柱,它肩負對內鎮壓異己、守衛疆土,對外征伐和擴張的職能。西周軍隊的最大編制單位與商代一樣仍然稱師,西周金文和《詩經》等文獻中屢有提及。《周禮·地官·司徒》云:“五人為伍,五伍為兩,五兩為卒,五卒為旅,五旅為師”。按此,在師之下尚有旅、卒、兩、伍等編制單位。與此相應的軍事將領按《尚書·牧誓》所說有師氏、亞、旅、千夫長、百夫長等。郭沫若先生在《周官質疑》一文中說:“師氏見於彝銘者乃武職,在王之近側,是則師氏之名取諸師戍也”。西周軍隊的統帥是周王,他經常率領軍隊親自出征,《詩·大雅。棫樸》:“周王於邁,六師及之”的詩句以及屢見於史書的昭王南征的事跡即其例子。西周軍隊的各種主要軍官亦往往由周王任命。伯懋父敦銘文記載:“東夷大反,王命伯懋父以西六師、殷八師征東夷”,是周王任命伯懋父為西六師和殷八師的統帥。師克盨銘云:“則唯乃先祖考有爵於周邦,乾害王身作爪牙……今女更乃祖考奡可左右虎臣”,是周王任命禁衛部隊統帥的例子。

武器

西周時期的戰爭主要是車戰,與車配合的有徒兵。兵器種類比商代顯著增多,出現了多種多樣的戈、戟類兵器。據《詩·皇矣》,早在周文王伐崇時,已使用了鉤援、臨沖等攻城工具。戰爭規模日趨擴大,不僅周及其諸侯,一些少數民族也有較強的軍力。如西周晚期多友鼎所載,周派軍與狁交戰,一個戰役俘獲兵車超過一百二十七輛,可見狁有著龐大的車戰隊伍。

經濟

農業發展

銅鏟、銅斧

銅鏟、銅斧首先表現在出現了一些比較銳利的農具,當時一些有關農事的詩篇,都是說用比較鋒利的耜在“南畝”中開展耕作。這些專用農具都是比較鋒利的,當是金屬製造的。從考古發掘的情況來看,鐵制農器的使用始於西周是可能的。

西周時期,盛行耦耕,即二人為一組,合力而耕。這樣,既較省力,動作又快,當是耕作方法的一個進步。

金屬農具的套用和耦耕的推廣,使開墾荒地的規模越來越大了。“千耦其耘”的詩句,反映了成千上萬的人大規模耦耕的景象。

當時人們不僅能進行深耕、熟耘,而且也能使用綠肥和製造堆肥。“荼寥朽止,黍稷茂止”,就是把田間耨鋤的荼寥和雜草漚作綠肥,使黍稷等作物生長得更為茂盛。用火化、土化等方法製成的堆肥,也是常用的肥料。此外,對防治蟲害也非常注意。

由於耕作技術的進步,西周時期的農作物,如稻、粱、粟、麥、菽、稷以及桑、麻、瓜、果之屬,品種和產量都有了增加。《詩經》里保存著一些喜慶豐收的詩句。

耕作井田的農夫,仍然籠統地稱為“庶人”或者“庶民”。民,也作氓。奠(甸)是管理耕作的人,氓和庶人都是耕作人。這些耕作的人都以夫計,周王在分封諸侯和賞賜臣下時,是把這種耕作的人成批地作為物品賜予的。

屬於那些卿大夫之家的采邑,規模比王室或公室的“國中”當然要小得多。為他們所有的“庶民”,其家室往往都集中在這些“公子”的邑里。這些“庶民”,長年在田間勞作,到秋收完畢,才能與妻兒一同過冬。在過冬時,他們還要為“公子”田獵,剝製獸皮,釀造春酒,收藏冰塊以及從事其他各種勞役。他們的妻女同樣是“公子”的僕人,要為“公子”進行採桑、養蠶、織帛、縫製衣裳等勞作。

一般貴族,除了按等級各有封地之外,其中有在王室或公室擔任比較重要的官職的,還要在“國中”的田地里“分田制祿”,即按職位分得一定量的田地作為俸祿。卿大夫之家都要向公室繳納貢稅,而貢稅的徵收,大致是收穫量的十分之一。

在井田制下,卿大夫以下貴族所分得的田地,不經王室或公室的特許,是不得隨意買賣轉讓,即“田裡不鬻”,因而稱為“公田”。

西周時期也有不少的自耕農民。他們多數是各級貴族的疏遠宗族成員,大都在所屬宗子的居邑附近,擁有一小塊耕地,過著比較獨立的經濟生活。但是他們也要向宗子繳納一定的貢物和服一定的勞役,對宗子也存在一定的依附性。他們也被稱為“庶人”,或者“小人”。還有一些逃亡的耕作奴隸,逐漸脫離了貴族的羈絆,取得了自由民的身份。

商業發展

在“工商食官”的制度下,商業由貴族國家壟斷,在較大的都邑中都出現了市場,有管理市場的“質人”。交易的商品,除了比較珍貴的“寶貨”和兵器、牛馬、絲帛等各種物資外,還有奴隸。奴隸的價格,據銘文所記,五名奴隸才值“匹馬束絲”。

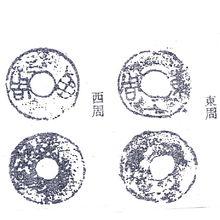

“西周”、“東周”的圜錢

“西周”、“東周”的圜錢在商業交換中,主要的貨幣仍是以朋為計算單位的貝。銅也被用作交換手段。銅本身是一種重要的商品,同時擔負著貨幣的職能,後來就發展為鑄造銅幣。

民間的貿易活動,也在城邑內外展開,但一般數量較小,大都以物易物,相互交換一些日用必需品。“氓之蚩蚩,抱布貿絲”的詩句,反映了一般自由民以家庭手工業產品相交換的情景。

青銅農具使用比商代更為廣泛,排水與引水技術掌握較好,農作物中桑麻瓜果都有栽培種植。手工業部門多,分工比商代更細,有“百工”之稱,商業有了更進一步的發展,在“國”與“都”中,出現了更大的市場。

西周時期,商業發達,有專門從事貿易活動的商人。海貝、海蚌和占卜用的龜甲等,往往都是從遠方貢獻和交換來的。海貝當時也作為貨幣,以朋為單位計算。舟船和馬車是重要的交通工具。

貨幣

西周繼續商代的傳統,使用貝幣,單位為朋。金文常記用貝作為賞賜,最高數額為百朋,只出現四次。這和《詩·菁菁者莪》“錫我百朋”的記載相同。朋數比商代所見為多。

金(銅)作為貨幣,也較商代更為流行。金文常見以金為賞賜,其單位為鋝;還有罰金,數額多的達到三百鋝;曶鼎記贖五人,用百鋝。鋝是重量單位,相當六兩,另一說相當十一又二十五分之十三銖。

土地轉讓

西周中期以下的金文,出現有土地轉讓的事例,有的是交易或互換,有的是賠償。前者如衛盉所記,矩伯以田為代價,從裘衛那裡兩次交換禮玉和皮幣,交換以貝朋為價值尺度,田價分別為八朋一田和六朋多一田;或如五祀衛鼎所載,裘衛以五田換取邦君厲的四田。所謂“田”,均指百畝的一夫之田。後者如散氏盤所述,■王因為攻擊了散氏,被迫割讓一部分土地給散。

為了取得土地轉讓的法律效力,交易者有時要向執政大臣報告,如裘衛的兩次交易,都得到大臣們的允可;有時採取析券的形式;有時採取立誓的形式。土地轉讓時必須由雙方人員到場。大量有關土地,稱為“履”。確定了的地界,用封樹的方法作出表識,加以記錄,有時還要繪成地圖。轉讓的契券,雙方分別保存,並將副本上交官府收藏,以備查考。這種土地轉讓,尚未具備完全自由買賣的性質,但可視為後世買賣的濫觴。

文化

周人在周原建國時,同時也形成了具有很大包容特徵性的文化體系周文化,他們和商人的關係是並存的,可是他的勢力不如商人大,國家不如商人大,人口不如商人多,但是他的文化有接受商人的影響,也有保存自己固有獨特的色彩,同時還接受了草原的影響以及西邊羌人的影響,它本身就是很有包容性的混合體。他以這種混合體的特點,在打敗商人以後,由於人少,要治理這么大的國家是很困難的,所以就建立了許多駐防的點,每個駐防的點到後來都變成了一個國家;從考古學上看最顯著的一個駐防點就是在今北京附近的燕國所在地,從這裡可以看到,裡面有商人文化的地盤,有周人文化的地盤,也有土著民族文化的地盤,三者共存;由此可見周人又採取了所謂包容性極強的政策,對於舊日的敵人商人,採取尊敬、合作的態度,對於土著也採取合作、共存的態度,這種精神是了不起的。

禮樂

參見:禮樂

青銅鼓

青銅鼓西周禮制繼承商代而有所變革。周初,力求扭轉商末流行的奢靡風氣,曾反覆告誡禁止酗酒。從成王時的《尚書·酒誥》,到康王時的大盂鼎銘文,都講到必須遵奉周文王的告誡,不得縱酒。反映到青銅製造的禮器上,商朝常見的許多酒器,西周時逐漸歸於消失。

周禮非常繁縟,據《周禮》有吉、凶、軍、賓、嘉五禮:吉禮指對先祖與各種神祗的祭祀;凶禮指喪葬,還包括對天災人禍的哀弔;軍禮指戰爭,以及田獵、築城等動員大量人力的活動;賓禮指諸侯對王朝的朝見、諸侯間的聘問和會盟等;嘉禮指婚、冠、饗燕、慶賀、賓射等。所有禮制都和法律一樣,體現出貴賤等級的區分。

樂在西周很受重視,有專門職官管理。金文中也記有樂官。例如師嫠簋“命汝司乃祖考舊官小輔(鎛)眔鼓鍾”,即相當《周禮》的鎛師和鍾師。

周代有的樂舞起源很早,如《大武》為周武王克商所作,曾在武王凱旋告於周廟時表演。這一樂舞的歌辭還保存在《詩》中,即《周頌》的《武》、《酌》、《桓》、《賚》等篇。

宗教

周人的宗教觀念,與商代有較大的不同。商代那種尚鬼的神秘色彩,到西周已經淡薄。周代的祭祀對象分為天神、地祗、人鬼三類。天神有昊天上帝、日月星辰、司中、司命、風師、雨師;地祗有社稷、五祀、五嶽、山林川澤、四方百物:人鬼則指祖先而言。

人殉現象在西周不像商代那樣普遍。由於沒有發現相當於殷墟西北岡、武官村規模的大墓,當時人殉數量尚難判定。用人作為祭祀的犧牲,在西周時期亦史無明文記載。

宗教思想的變化也表現在青銅禮器的紋飾上。商代流行的帶神秘意味的花紋,只在周初延續了一個時期。到西周中期,大多數禮器的紋飾都圖案化了,除裝飾作用外,很少再有宗教或神話的意義。

祝宗卜史

周初封周公長子伯禽於魯,曾分以祝、宗、卜、史宗教事務的官員。當時這種人的地位較高,如太史可稱為公。後來他們的重要性逐漸降低,以至在社會中不再有顯赫的身份。

祝管理禱祝,宗管理祭祀,卜職司卜筮,史職司文書記事。由於他們的專業需要特殊訓練,常在家族中世襲。例如陝西扶風莊白一號窖藏青銅器銘文所見史牆一家,從商末到西周中期代代都任史職,說明其職業的封閉性。

殷商時期使用甲骨的卜法繼續流行。已發現的周人甲骨最早有周文王時代的,其形制與殷墟出土的商代甲骨相近,足見商周卜法間有一定的聯繫。西周甲骨也有上刻卜辭的,曾在山西洪洞坊堆、陝西長安豐鎬遺址、北京昌平白浮等地發現,而以陝西周原所出最多。

這一時期使用蓍草的筮法與卜法並用。筮書就是《周易》。當時常先筮後卜,特別在占問國家大事時更要如此。在周人心目中,卜法比筮法更為重要,所問的事越重要,越要採用卜法。這叫做“筮輕龜重”或“筮短龜長”。

學校

西周已有較發展的教育制度。在國人鄉里中設立的學校,稱為庠(一說稱序),教授知識技藝。貴族子弟的教育更為完備,專設有國小、大學。貴族子弟滿八歲入國小,到十五歲成童時入大學。《周禮》有師氏、保氏兩官,從他們的職掌看,教育的內容包括德行、技藝和儀容等方面。技藝兼及文武,有禮、樂、射(射箭)、御(駕車)、書(文字)、數(算術),稱為六藝。

典籍

西周時期文獻流傳至今的為數不多,《尚書》中出於西周的,有《牧誓》、《洪範》、《金縢》、《大誥》、《康誥》、《酒誥》、《梓材》、《召誥》、《洛誥》、《多士》、《無逸》、《君奭》、《多方》、《立政》、《顧命》、《康王之誥》、《呂刑》、《費誓》等篇,內容的時代自武王到穆王,而以成王時占大多數。這十幾篇書記述了周初史事和政治情況,有重要歷史價值。

《逸周書》也有一些篇屬於西周。例如《克殷》、《世俘》、《商誓》、《度邑》、《作雒》、《祭公》、《芮良夫》等篇,都是關於西周的重要史料。

有重大文學價值的《詩經》,包括有很多西周時期的作品。有的是采自民間的民歌,如《豳風·七月》之類;有的則用於朝廷廟堂,收入雅、頌。一些篇有準確作者,例如《大雅·烝民》為周宣王時尹吉甫作。這些詩歌或反映當時社會狀況,或描寫歷史事跡,或對朝政進行頌揚及諷刺。

《周易》本為占筮用書,其經文主要成於西周時期。封辭、爻辭中有些內容與周人歷史有關,如康侯用錫馬蕃庶等。由於占筮必須由卦象推類,逐漸被賦以抽象的意義。有的封、爻辭,如《泰·九三》“無平不陂,無往不復”,即使從字面上也可看出其哲學意味。

天道觀

從西周文獻和金文看,周人的天道觀較之商代有相當大的發展。西周統治者強調天命和德的觀念,認為文王有德,故受天之大命,武王有德,故能克商。德的內涵包括敬天、孝祖、保民,既有宗教意義,也有倫理性質。《尚書》所載周公的許多言辭,都反覆闡述天命與德的聯繫,告誡王和貴族官吏要效法先王,不要失德,否則天命即將失墜,商朝的覆亡是為鑑戒。穆王時大臣祭公謀父繼承了他的先祖周公的見解。據《逸周書·祭公》,他曾以同樣的天命與德的觀點勸誡穆王及其他朝臣,類似思想在某些金文中也有所表現。

這種天道觀到西周晚年遭到動搖。由於當時社會動亂,災禍頻仍,人們對天和祖先的神聖產生了懷疑。這個時代創作的一些詩篇,充滿了對“浩浩昊天”怨恨不滿的情緒,一時形成思潮,為懷疑以至否定神權的進步思想提供了基礎。有樸素唯物主義性質的陰陽五行說開始形成體系。周幽王時臣伯陽父以陰陽之氣解釋地震,史伯也曾提出五行雜和作為比喻,就表明了這樣的趨勢。

科技

手工技術

西周早期青銅禮器——盂爵

西周早期青銅禮器——盂爵手工業技術的提高由於社會經濟的發展和公私需要的浩繁,周王朝很重視手工業生產。周王室和諸侯公室都擁有各種手工業作坊,有眾多的具有專門技藝的工匠,號稱為“百工”。這些作坊和工匠,都由官府管理,所謂“工商食官”。

西周時期,一些主要的手工業生產部門都有比較顯著的進步。

青銅器鑄造仍然是手工業生產的重要部門。西周初年鑄造的青銅器,其形制、紋飾和品種和商末大致相似。康王以後,才逐漸推陳出新,表現出一些新的風格和特色。

西周青銅器鑄造的地域分布,比商代要廣泛得多。周王室和諸侯公室,乃至一般貴族,都擁有規模大小不等的銅器鑄造作坊,乃至影響到比較邊遠的少數民族地區。因此,這個時期的青銅器,既有共同的風格,又在一定程度上顯示出某些地方性的特色。

青銅技術

西周青銅器的數量遠遠超過商代。歷代出土的西周青銅禮器、用具、兵器、工具、飾物,數以千計,更有成批的出土。如1976年3月在陝西臨潼出土一批青銅器,達60件,其中的利簋的銘文載錄了武王伐紂的事,是迄今發現最早的西周青銅器。同年12月又在扶風發現一個青銅器窖藏,內有微史家族的青銅器103件。

西周青銅器的類型比商代有了顯著變化。有些商代常見的器物,如酒器中的方彝、卣、觚、爵等,逐漸減少或絕滅,新器物又不斷出現,如樂器中的鐘,兵器中的戟、劍等。器物紋飾從繁縟趨於簡易,逐漸減少了過去所帶有的神秘色彩,器壁也從厚重而趨於輕巧。

陶器技術

陶瓷器的製作,西周時期有突出的發展。在陝西岐山、長安,河南濬縣、洛陽和

湖北出土西周原始青瓷

湖北出土西周原始青瓷江蘇丹徒等地的西周遺址和墓葬中,都發現了原始瓷器,有簋、豆、罐等。特別值得注意的是在安徽屯溪西周墓出土的原始瓷器,有碗、盂、豆、尊、盤等,數量和種類都超過前代。這些原始瓷器,基本上達到了成熟的程度,是中國瓷器史上的一個重大發展。

西周仍以泥質灰陶和夾砂灰陶為最多,也有少量夾砂紅陶和泥質紅陶。泥質黑陶和白陶,到西周后期已經不見了。西周陶器的器形,作炊器主要有鬲、甑,作飲器的主要有爵、觚等。但已經很少,作食器用的主要有豆和簋,作盛器用的主要有勰、罐瓮、盆、盂等等。在造型上,西周陶器以袋狀足、圈足、平底為主要特徵。紋飾仍以紋理較粗的繩紋為主,另有一些劃線紋、篦紋、弦紋、刻劃三角紋等。這時附加堆紋已很少使用。西周時期燒造陶器的窯爐主要還是饅頭窯,龍窯的使用還是相當少。

造車技術

西周車馬遺骸

西周車馬遺骸西周時期車輛的製造,形制更為精巧,種類也有增多。車的部件和馬的佩飾有幾十種名目。製造一輛車,要有多種熟練工匠的密切協作,構成了綜合性的手工業。

玉器藝術

玉器的套用,在貴族中更為普遍了。不僅用作華麗的裝飾,而且成為典禮中的禮器,如圭、璧等的製作都很精美,具有很高的工藝水平。當時,還有比較發達的煤玉雕刻。

地理

地理知識也有發展。如《尚書·洛誥》記載成王時建洛邑曾繪有地圖;康王時金文宜侯夨簋提到王觀看“武王、成王伐商圖”和“東國圖”,可知不僅有一般地圖,還有軍事歷史地圖存在。

國王列表

參見:周朝君主

| 次序 | 諡號 | 姓名 | 在位時間 | 簡介 | 在位年數 |

| 1 | 周武王 | 姬發 | 前1046年—前1043年 | 武王姬發,父姬昌。即位後大舉伐商,並於牧野,大敗商軍,紂王自焚,商亡。武王建都於鎬京。史稱西周。武王死時54歲。 | 4 |

| 2 | 周成王 | 姬誦 | 前1043年—前1021年 | 成王姬誦,武王子,即位時12歲。由周公旦攝政。之中,平定武庚(紂王子)叛亂,並大封諸侯。成王造東都洛邑。成王死時42歲。 | 22 |

| 3 | 周康王 | 姬釗 | 前1021年—前996年 | 康王姬釗,成王子。康王是一位有作為的周王,史稱"成康盛世"。康王時,周朝較強盛。 | 25 |

| 4 | 周昭王 | 姬瑕 | 前996年—前977年 | 昭王姬瑕,康王子。"昭王之時,王道微缺",周國力開始下降,昭王南巡死於楚。 | 19 |

| 5 | 周穆王 | 姬滿 | 前977年—前922年 | 穆王姬滿,昭王子。穆王時作《呂刑》,是流傳下來的我國最早的法典。穆王是西周在位時間最長的周王。 | 55 |

| 6 | 周共王 | 姬繄扈 | 前922年—前900年 | 共王姬伊扈,穆王子。 | 23 |

| 7 | 周懿王 | 姬囏 | 前900年—前892年 | 懿王姬囏,共王子。懿王時,周室衰弱,外族入侵已無力抵抗。 | 8 |

| 8 | 周孝王 | 姬辟方 | 前892年—前886年 | 孝王姬辟方,穆王的兒子,共王的弟弟。 | 6 |

| 9 | 周夷王 | 姬燮 | 前886年—前878年 | 夷王姬燮,周懿王的兒子。夷王時,周天子與諸侯的矛盾尖銳化,夷王曾烹殺齊哀公。 | 8 |

| 10 | 周厲王 | 姬胡 | 前878年—前841年 | 厲王姬胡,夷王的兒子。厲王是一位暴君,對外戰爭屢敗,國勢日危。在位16年,竟被國人放逐。 | 37 |

| 共和行政(前841年―前827年) | |||||

| 11 | 周宣王 | 姬靜 | 前827年—前781年 | 宣王姬靜,厲王的兒子。即位後針對周王室的內憂外患,進行改革。取得成功,史稱"宣王中興"。 | 46 |

| 12 | 周幽王 | 姬宮涅 | 前781年—前771年 | 幽王姬宮涅,宣王的兒子。貪淫無道,為博寵姬褒姒一笑,竟"烽火戲諸侯",從而亡國被殺。這就是"一笑傾國"的由來。 | 11 |

周朝君主

| 更多歷史知識詳見歷史百科 | |||

| 西周時期周朝君主 | |||

| 諡號 | 姓名 | 在位時間 | |

| 周文王 | 姬昌 | 約前1099年—約前1061年 | |

| 周武王 | 姬發 | 約前1050年—約前1045年 | |

| 周成王 | 姬誦 | 約前1044年—約前1008年 | |

| 周康王 | 姬釗 | 約前1007年—約前982年 | |

| 周昭王 | 姬瑕 | 約前981年—約前963年 | |

| 周穆王 | 姬滿 | 約前962年—約前908年 | |

| 周共王 | 姬繄扈 | 約前907年—約前896年 | |

| 周懿王 | 姬囏 | 約前895年—約前871年 | |

| 周孝王 | 姬辟方 | 約前870年—約前862年 | |

| 周夷王 | 姬燮 | 約前861年—約前854年 | |

| 周厲王 | 姬胡 | 約前853年—前841年 | |

| 共和(一說為皇君姬和攝行天子政) | 前841年—前828年 | ||

| 周宣王 | 姬靜 | 前828年—前782年 | |

| 周幽王 | 姬宮涅 | 前781年—前771年 | |

| 周攜王 | 姬余臣 | 前770年—前760年 | |

| 東周時期周朝君主 | |||

| 周平王 | 姬宜臼 | 前771年—前720年 | |

| 周桓王 | 姬林 | 前720年—前697年 | |

| 周莊王 | 姬佗 | 前697年—前682年 | |

| 周釐王 | 姬胡齊 | 前682年—前677年 | |

| 周惠王 | 姬閬 | 前677年—前675年 前673年—前652年 | |

| 周廢王 | 姬頹 | 前675年—前673年 | |

| 周襄王 | 姬鄭 | 前652年—前619年 | |

| 周頃王 | 姬壬臣 | 前619年—前613年 | |

| 周匡王 | 姬班 | 前613年—前607年 | |

| 周定王 | 姬瑜 | 前607年—<前586年 | |

| 周簡王 | 姬夷 | 前586年—前572年 | |

| 周靈王 | 姬泄心 | 前572年—前545年 | |

| 周景王 | 姬貴 | 前545年—前520年 | |

| 周悼王 | 姬猛 | 前520年 | |

| 周敬王 | 姬丐 | 前520年—前477年 | |

| 戰國時期周朝君主 | |||

| 周元王 | 姬仁 | 前477年—前469年 | |

| 周貞定王 | 姬介 | 前469年—前441年 | |

| 周哀王 | 姬去疾 | 前441年 | |

| 周思王 | 姬叔 | 前441年 | |

| 周考王 | 姬嵬 | 前441年—前426年 | |

| 周威烈王 | 姬午 | 前426年—前402年 | |

| 周安王 | 姬驕 | 前402年—前376年 | |

| 周烈王 | 姬喜 | 前376年—前369年 | |

| 周顯王 | 姬扁 | 前369年—前321年 | |

| 周慎靚王 | 姬定 | 前321年—前315年 | |

| 周赧王 | 姬延 | 前315年—前256年 | |

| 西周文公 | 姬咎 | 前256年 | |

| 東周昭文君 | 姬傑 | 前256年—前249年 | |

![西周[中國歷史朝代] 西周[中國歷史朝代]](/img/0/a1d/nBnauM3X1ATO1ETMxMTOzkDN1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzLzkzLzUzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)