目的

股權收購是指購買目標公司股份的一種投資方式。它通過購買目標公司股東的股份,或者收購目標公司發行在外的股份。或向目標公司的股東發行收購方的股份.換取其持有的目標公司股份(叉稱吸收合併)二種方式進行;前一

股權收購

股權收購收購腔權是購買目標公司的股份.收購者成為被收購公司的股東,可以行使股東的相應的權利,但須承擔法律、法規所規定的責任有鑒於此,在這種股份買賣協儀簽訂以前。收購者必須對該公司債務調查謗楚.收購後若有未列舉的債務.可要求補償。具體的操作方法是:收購者應要求將部分收購價款“定期存單形式放在律師事務所,“備收購後新增的債務補償之用在收購股權的買賣中.負債問題有時確實很難把握,因為有些結果有待於未來不確定事件發生或發生後,才能證實,稱之為“或有負債”。

主要是因租稅爭訟、侵權行為等可能造成的損失,以及對他人的債務提供擔保而可能造成損失的賠償。或有負債發生的可能性有多大,在整個收購過程中是很難估算的。此外,債權問題有時也根難把握,能否回收,可能發生多少壞賬,無法判斷。因此,收購股權的風險大而在收購資產的買賣中不會發生或有負債,收購中只要重視每項資產的清點,使其與契約上所列相符。收購資產當事雙方在買賣完成岳投有續存的法律責任,收購公司無須承擔被收購公司的債務(除整體收購)。一般地說,企業資產出售的是全部資產或部分資產,如果被收購企業將其全部的資產出售,該企業就無法經營,只能被迫解散。

差異分析

一、主體和客體不同

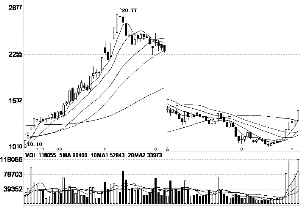

海爾和方正實質性股權收購接觸

海爾和方正實質性股權收購接觸二、負債風險差異

股權收購後,收購公司成為目標公司控股股東,收購公司僅在出資範圍內承擔責任,目標公司的原有債務仍然由目標公司承擔,但因為目標公司的原有債務對今後股東的收益有著巨大的影響,因此在股權收購之前,收購公司必須調查清楚目標公司的債務狀況。對於目標公司的或有債務在收購時往往難以預料,因此,股權收購存在一定的負債風險。(剖析主流資金真實目的,發現最佳獲利機會!

而在資產收購中,資產的債權債務狀況一般比較清晰,除了一些法定責任,如環境保護、職工安置外,基本不存在或有負債的問題。因此,收購公司只要關注資產本身的債權債務情況就基本可以控制收購風險。

三、稅收差異

在股權收購中,納稅義務人是收購公司和目標公司股東,而與目標公司無關。除了契約印花稅,根據《關於企業股權投資業務若干所得稅問題的通知》的規定,目標公司股東可能因股權轉讓所得繳納所得稅。

資產收購中,納稅義務人是收購公司和目標公司本身。根據目標資產的不同,納稅義務人需要繳納不同的稅種,主要有增值稅、營業稅、所得稅、契稅和印花稅等。

政府審批

股權收購因目標企業性質的不同,政府監管的寬嚴程度區別很大。對於不涉及國有股權、上市公司股權收購的,審批部門只有負責外經貿的部門及其地方授權部門,審批要點主要是外商投資是否符合中國利用外資的政策、是否可以享受或繼續享受外商投資企業有關優惠待遇。對於涉及國有股權的,審批部門還包括負責國有股權管理的部門及其地方授權部門,審批要點是股權轉讓價格是否公平、國有資產是否流失。對於涉及上市公司股權的,審批部門還包括中國證券監督管理委員會,審批要點是上市公司是否仍符合上市條件、是否損害其他股東利益、是否履行信息披露義務等。

對於資產收購,因目標企業性質的不同,政府監管的寬嚴程度也有一定的區別。對於目標企業是外商投資企業的,中國尚無明確法律法規規定外商投資企業資產轉讓需要審批機關的審批,但是因為外商投資企業設立時,項目建議書和可行性研究報告需要經過審批,而項目建議書和可行性研究報告中對經營規模和範圍都有明確的說明。若外商投資企業資產轉讓後,其經營範圍或內容有所改變是否需要審批呢?《關於外商投資企業境內投資的暫行規定》第13條明確規定,“外商投資企業以其固定資產投資而改變原經營規模或內容的,投資前應向原審批機關申請並徵得原審批機關的同意”。

股權收購

股權收購值得注意的是,中國至今尚無一部統一的《反壟斷法》對公司收購行為予以規制。僅在不久前開始實施的《利用外資改組國有企業暫行規定》第9條中原則性規定國務院經濟貿易主管部門有權“對可能導致市場壟斷、妨礙公平競爭的,在審核前組織聽證”。但是,因為《利用外資改組國有企業暫行規定》僅適用於外資收購國有企業的情形,對於其他企業的收購行為,政府並無明確的法律依據進行反壟斷審查。

影響

股權收購中,影響最大的是目標公司的其他股東。根據《公司法》,對於股權轉讓必須有過半數的股東同意並且其他股東有優先受讓權。此外,根據中國《合資企業法》的規定,“合營一方向第三者轉讓其全部或者部分股權的,須經合營他方同意”,因此股權收購可能會受制於目標公司其他股東。

資產收購中,影響最大的是對該資產享有某種權利的人,如擔保人、抵押權人、商標權人、專利權人、租賃權人。對於這些財產的轉讓,必須得到相關權利人的同意,或者必須履行對相關權利人的義務。

此外,在股權收購和資產收購中,都可能因收購相對方(目標公司股東或目標公司)的債權人認為轉讓價格大大低於公允價格,而依據《契約法》中規定的撤消權,主張轉讓契約無效,導致收購失敗。因此,債權人的同意對公司收購行為非常重要。

收購風險

收購者成為被收購公司的股東,可以行使股東的相應的權利,但須承擔法律、法規所規定的責任有鑒於此,在這種股份買賣協儀簽訂以前。收購者必須對該公司債務調查清楚.收購後若有未列舉的債務.可要求補償。具體的操作方法是:收購者應要求將部分收購價款“定期存單形式放在律師事務所,備收購後新增的債務補償之用在收購股權的買賣中.負債問題有時確實很難把握,因為有些結果有待於未來不確定事件發生或發生後,才能證實,稱之為“或有負債”。主要是因租稅爭訟、侵權行為等可能造成的損失,以及對他人的債務提供擔保而可能造成損失的賠償。或有負債發生的可能性有多大,在整個收購過程中是很難估算的。此外,債權問題有時也根難把握,能否回收,可能發生多少壞賬,無法判斷。因此,收購股權的風險大而在收購資產的買賣中不會發生或有負債,收購中只要重視每項資產的清點,使其與契約上所列相符。收購資產當事雙方在買賣完成岳投有續存的法律責任,收購公司無須承擔被收購公司的債務(除整體收購)。一般地說,企業資產出售的是全部資產或部分資產,如果被收購企業將其全部的資產出售,該企業就無法經營,只能被迫解散。

財務管理術語2

| 財務管理是在一定的整體目標下,關於資產的投資,資本的籌資和經營中現金流量,以及利潤分配的管理。了解一下吧。 |

財務管理術語

| 財務管理是在一定的整體目標下,關於資產的投資,資本的籌資和經營中現金流量,以及利潤分配的管理。 |