侗族醫藥學

侗族醫藥學醫學發展

侗族由於沒有本民族文字,其歷史、文化、醫藥都靠口傳心授,或以長歌形成代代相傳,有關醫藥的文字記載甚少。

侗族文化

侗族文化侗族古歌《瑪麻妹與貫貢》記載:“相傳古時侗族有個孝子葉貫貢,他母親生病四處求醫,遇醫仙瑪麻妹,給他母親治好了病,二人成親行醫。瑪麻妹能識別很多藥,能治許多病,她教貫貢“翁哽將退,翁嘎將杜給,翁盪將退播賽耿,消醃欲用巴當同”。(漢語意譯:藥苦能退熱,藥澀能止瀉,藥香能消腫止痛,關節痛要用葉對生。)一天貫貢的朋友葉香來訪貫貢,途中見綠公蛇蜥素,欲強姦母蛇蜥嬸,被葉香救了,蜥嬸的丈夫為了感謝葉香,給了治療眼病的亮光草。”這個古歌敘述了侗族醫藥起源的傳說,古歌中將動物蜥素和蜥以人格化,這是傳說起源於古代社會的標誌。

母系社會時期的醫藥遺蹟,在侗族醫藥中還可以見到。如男性血尿、淋濁,在其命名之前冠以“婦男”二字,稱為婦男擺紅症與婦男擺白症;相反,如系女性病人則直呼病名。這種命名法至遲產生於母系氏族社會。又如上述醫仙瑪麻妹就是女性。

(二)早期沖儺醫藥

侗族的圖騰崇拜:侗族信奉的是多神論的原始宗教、山川、河流、古樹、巨石、祖先等等都是崇拜對象。在侗族中有“靈魂不死”之說,認為人死了以後,其靈魂要返回“半邊河水清,半邊河水濁”的地方,或升‘’天界”。在侗族信奉的多神論中,主要是女神,如醫仙、藥仙“瑪麻妹”,傳播天花的“薩多”,製造酒麴的“薩賓”等。而唯一的被普遍敬奉的最高尚的“薩歲”,也是一位女神。

侗族沖儺

侗族沖儺“身病”與“命病”學說起源於何時,難以考證,但從“命歌”中以天干“八字”作為測算的依據,可能是在明代以後,那時大量的外族人進入侗區,帶來了外族文化,促進了侗族醫藥的發展。

(三)近代侗族醫藥

侗族由於沒有本民族文字,關於醫藥的記載甚少。《黎平府志》:“黎平治婦男大小病,山中所采葉,俗名草藥亦頗有效。”,“明洪武十一年,黎平侗族吳勉領導的農民起義軍,他的母親娘化就在軍中行醫。”,明洪武年間,侗族王崇景(1368~1444)就在劍河縣的大廣、小廣、南明一帶行醫。清道光六年(1826),劍河縣凱寨姜念儒,棄文學醫,著有《本草醫方》一書(手稿))姜在序言中寫道:“自幼及壯,幾戰童軍,功名未就,報負不酬,今丙戌,母親沉瘋,符藥之餘,輒取古人之方,及祖傳秘術,按條索釋是為是集,共4卷49類。”凱寨人民為了紀念他,修了一個藥王亭,亭中立有石碑,後因修建公路被毀。清乾隆四十三年至民國二十二年,從江縣侗醫潘文賢家四代行醫,開始施行下腹部切開膀胱取石術及提煉治療頸淋巴結核的丹藥和藥膏,至今仍在榕江縣、從江縣、三都縣等廣泛套用。

診病過程

1.問病:問病是侗醫診斷疾病的主要手段,通過詢問發病的經過、自覺症狀。發病時的情況和發病原因,何時何地怎樣發病,先病何處,後病何處,痛的程度是一般的疼痛還是痛的難忍,痛時出不出汗,痛的部位分頭、頸、胸和肚臍上下及腳七大處。問病時必須掌握病變部位和原因。如因飲食過量,臍眼以下疼痛是犯穀米;臍眼以上疼痛是犯水、酒、魚、肉;胸口疼痛是犯酒、肉和酸。侗醫多以此作為診斷及治療的依據。

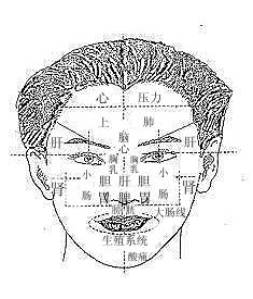

顏面望診

顏面望診3.摸審:摸頭頂及皮膚發不發燒、有汗無汗、是冷病還是熱病。如為外傷,摸其有無傷筋、斷骨、錯位、錯縫。

4.切脈:侗醫診脈有八脈、兩候。八脈為平和脈、粗脈、細脈、長脈、短脈、快脈、慢脈、空脈;兩候為冷病、熱病。

5.脈象主病:

平和脈:不大不小,脈來平和。平和脈是健康人的脈。

粗脈:脈來粗大有力,脈管大易於摸到。粗脈多為熱病。

細脈:脈來細弱無力,不易摸到。表示虛弱病症。

長脈:脈來飽滿而長,但又不快;脈力不大,脈管不粗。表示冷病和久病及勞病。

短脈:脈來很短,無力。表示熱病初起,或熱病將要脫體。

快脈:脈來有力很快。表示熱病或出血過多的疾病。

慢脈:脈來很慢,深沉。表示久病或暗傷勞損多年。

此外,還有三出、三轉、四八虎口脈。

6.治病原則:侗醫是根據疾病發病的原因,疾病性質及診斷來確定治療原則的。常用治則有

熱病:眼藥退火,搜風退火,熱刮退火,洗擦退火。

冷病:發汗除寒,刮散寒氣,熨熱除寒。

水病:水多的眼藥消水,發汗消水:缺水的補體補水,補血補水。

氣病:補血順氣,補體排氣,開導消氣。

虛弱病:補體補血。

毒氣病:補體排毒,消水排毒,順氣排毒。

特色療法

治法主要包括退熱法、除寒法、排水法、補法、刮法、攝七處、手術療法等。

退熱法

搜風退火法:包括滾蛋法和熱刮法兩種。滾蛋療法是用艾葉煎水煮蛋,在全身各個部位,以胸腹部為主,來回滾動。注意溫度要適宜,防止燙傷。熱刮法是以熱退熱,用上法藥物,煎水煮蛋,除去蛋黃將蛋白揉爛,放入銀市或銀扣,用布包好,趁熱在身體各個部位來回滾動,反覆多次,滾後取出銀器,觀察顏色,紅色為火熱,藍色為風熱。

藥水擦洗法:對火熱不退者,用涼寒苦味藥物,煎水擦洗退熱。

桐油

桐油發散寒氣:用桐油加熱後,浸泡草紙,將草紙糊在臍眼周圍。注意溫度適宜,防止燙傷。

熨熱法:用石片或布鞋底擦上桐油,置於火上加熱後,用布包好貼在腹部,冷後重新加熱又熨。注意防止燙傷。

藥浴:除寒使用藥浴。風濕骨痛,骨膜炎、骨折後期以及皮膚病等,均使用藥浴治療。

排水法,發汗法:有內服發汗和外擦發汗兩種。內服發汗,多用熱藥,如尚郎丈(木姜子)、拜亞辣蓼、生薑、紅糖煎水內服;或生薑、辣椒炒牛肉,服後臥床蓋被取汗。外擦發汗,拜亞(辣蓼)、美下孩(八角楓)、生薑煎水擦澡。

搜山法:因水引起浮腫在臍以上者,內服介戈(上搜山);浮腫在臍以下者,內服猛占岑(中搜山,即土知母);下肢浮腫者,內服巴多西(下搜山,即豆鼓葉)。排水法多用於水病,水病屬冷病範圍,採用排水法時,必須注意同時用補法。

補法:凡是因氣、水、血引起的疾病,虛弱病等都用補法。可根據不同病因、氣、血、水選用塊根藥物或清香、味甜肉質藥物,煮或蒸肉類服用。

刮法

刮四大筋(膕龔更龔教):即刮上肢兩肘窩,下肢兩膕窩。用生薑、蔥汁、酒、醋或油,用姜塊或錢幣、湯匙作刮具,刮至皮膚發紅為度。

藥刮:根據病情擬定刮藥用方,將藥煎後取汁進行刮療。順序是從上到下,只能直刮不能橫刮,以防止毒氣入內。

攝七處

七處系肚臍周圍(侗語別略),頭頂正中(悶顆)、兩眉間(案郎)、左右兩耳與兩眼間近發處(阿芒學大)、鼻根(得朗)、下唇正中(得歐)、虎口(登格美牙)。醫者用指攝3~7下。肚臍處用姜蔥、野薄荷、馬蹄香搗爛加白酒輕揉。

手術療法

縫合術:對開放性骨折或皮膚肌肉撕裂等,用普通針線進行縫合,或白血藤熬制的藥膏進行粘合。

骨折復位術:根據骨折部位、骨折情況,對骨折進行手術整復。侗醫對骨折整復,強調功能恢復和減少疼痛,以及減少後遺症。

膀胱取石術:這是榕江縣老侗醫楊希榮老人繼承下來的侗醫古老手術,目前只有他與徒弟會作這種手術。

五位一體思想

天、地、氣、水、人五位一體的思想,是侗醫學術思想的核心。侗歌“古悶冬庚系韭梭,得地長庚系冷垠”,“索冷拱暈庚畏病,庚對董梭轉變冷”,意為“天上生人是股氣,地下養人是水和土”,“氣多氣少人遭病,人死斷氣精化水”。侗醫和沖儺認為,天是看不見頂的龐然大物,是股氣,地是有形之物,即土和水;人是氣所生的,由土和水所養。這就是侗家的“天人”,和“地人”之說。在《人類起源》侗歌中的四個“奶奶”以及他們所生的松恩、松桑就是“天人”的代表;,洪水滔天,人煙絕跡;,十二兄妹只好婚配,便是“地人”的化身。人的起源與五位一體的思想,是侗族先民們通過長期觀察,對人的起源與自然界的關係產生的基本概念。

在生理功能方面,侗歌有“庚寥凡間呃瞑久,全靠枚索和枚冷”,意為“人的生存沒多久,依靠有氣和有水”,說明氣和水在維持人體功能活動方面的重要性。在臨床治療上,侗醫非常重視氣和水的作用,常常使用補氣、補水方法。在用藥上,凡是塊根及甜味藥物,都作補水、補血之用。侗醫對血和水的認識是同意詞,血和水在體內是同一物,統稱“血水”。

在病理方面,侗歌“索冷拱暈庚畏病,庚對董梭轉變冷”,意為“氣多氣少人生病,人死斷氣精化水”。侗醫認為氣和水兩者失去平衡,人就要生病;氣和水由量變到質變,是疾病的病理過程。

穀類養萬物

穀類養萬物侗醫認為飲食是維持生命的能量泉源,但是如果飲食過多,不加以節制,或者吃的過少,都將影響身體健康,甚至造成疾病。侗醫有“犯酒、犯肉、犯谷、犯氣”之說:酒性熱除寒,飲用適度可調人體血脈情志,如果用量過多可傷神傷志,“心神受擾,百病叢生”;肉類補血補體,食用過多反而傷血傷水;穀類養萬物,亦不可過飽,過飽傷身;氣:是生命的根本,不可“犯氣”,不犯氣指兩個方面:一是平時要保持“心平氣和”,為人善良,遇事不可性急;二是不可憂鬱寡言,傷心傷神。“氣與神”是相互聯結的,傷一不可。