治療方法

傣族醫學

傣族醫學芬雅(傣語,研藥或磨藥之意) 在碗內盛適量冷開水或米湯,可根據不同疾病而定。按配方將各種藥物蘸水或米湯在小麻木鹼下研靡成合劑藥汁於碗內,內服或外擦。一般貴重藥品及緊缺藥物多用此法,主要治療因風(佤藥塔)失調引起之疾病、婦科疾病和一些危重病,亦用於藥物及食物中毒。

烘雅(傣語,熏藥之意) 按所需配方取藥物切碎(多用鮮品),置於鍋內(或金屬大盆內)加水煎煮,患者坐於鍋(或盆)之上,借藥物蒸氣熏蒸肌體以達

採取

採取沙雅(傣語,刺藥之意) 將配好方的藥物切碎,乾燥,共研為末,拌入鵝油內浸泡備用。用時醫者用潔淨之銅針(狀如直桿梅花針)淺刺患部皮膚,再塗於配好方藥油。本法亦用於體內風(佤約塔)、水(阿波塔)失調而致之風濕關節疼痛。

果雅(傣語,敷藥之意) 按配方將所需藥物取鮮品,切碎搗爛,視病情分別加入酒、芝麻油或淘米水等拌合均勻,用芭蕉葉包好,置於火中煨熟,趁熱包敷於患處,以不燙傷皮膚為度。主要用於接骨、跌打扭傷、風濕麻木疼痛、頭痛、腰腿疼痛等症。

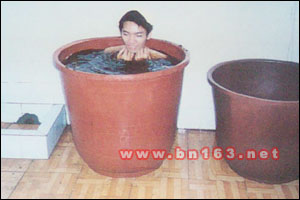

暖雅(傣語,睡藥之意) 按配方將所需藥物(多用鮮品)切碎加少量水煎煮一定時間(或炒,或蒸視病情而定),取出藥渣拌入酒或炒熱之酒糟,拌勻平攤於木板上,上鋪席芭(亦可用布單)。患者趁熱睡於藥床上,上蓋被子,使藥氣熏蒸身體以達到治療目的。本法亦多用於風濕麻木、肢體疼痛各症。

能雅(傣語,蒸藥之意) 此方法有兩種一種是將配好方的藥物切碎裝入容器內,置於甑內蒸一定時間,取藥物蒸餾液內服(芳香類藥物多用此法)。二是將藥物直接放入甑內蒸製一定時間,取出加酒趁外患部。多用於腹痛、肢體痛等各種疼痛症。

傣醫書籍

《羅格牙坦》 為巴利語音譯,傣語稱《坦乃羅》(作者和成書年代不清),記述內容包括三個方面,一是語音學;二是文學藝林;三是醫學、藥物學、氣功等,較集中地闡述了人與自然、季節、氣候的相互關係等。書中記述說:千百萬年前,原始傣族先民通過吃草根樹皮和野生植物的葉、花、果、籽作為充飢時的糧食,在長期的生活實踐中認識到各種植物種類的不同,果實味道的差異,食用後給身體帶來的不同作用(產生各種生理現象上的變化),從而獲得了藥物學的知識,為後世醫家深入探索傣醫學的起源與發展提供了珍貴的史學價值。

《戛牙三哈雅》共分5集,1-2集闡述了人體生理解剖;人體受精與胚胎的形成;人和自然的生存關係,人體《坎塔擋細》即:五個方面的內容,亦為“五蘊”(色、受、行、想、識)和人體的四要素“塔、都、擋、細”(風、火、水、土)的平衡與盛衰等。並闡述了人體內32類體屬及其細胞、臟腑等1500種物質成分及其組織結構;寄生蟲;人體生命的起源、循環、新陳代謝等等。用《坎塔檔細》和“四塔”[爹卓塔(炎),佤約塔(風),阿波塔(水),巴塔維塔(土)]的理論形象地解釋了人體的生理現象和病理變化,論述了人的居住環境與病因,並將一年12個月分為“臘魯檔三”(熱季、冷季、雨季)三個季節,認識到不同季節的發病和特點,提出了合理的用藥方法。釋加牟尼去世之後,傣族又經歷了阿扎撒塔魯王朝560年(公元前544年)、提里加夫王朝622年(公元16年)、阿奴王朝1349年(公元638年)。至今已有2951年的悠久歷史。

《帷蘇提瑪嘎》 是一本講解傣醫人體生理解剖學比較全面的古文獻,由南傳佛教傳入斯蘭卡,公元前2世紀由覺音編著為巴利語梵文經典,後為葉均譯為《清淨道論》。主要講述“塔都檔細”,即“巴他維塔者”(巴利語),傣語稱之為“塔拎”,意即“土”;“啊波塔都” (巴利語),傣語稱之為“塔喃”,意即“水”;“爹卓塔都” (巴利語),傣語稱“塔菲”,意即“火”;“佤約塔都” (巴利語),傣語稱“塔攏”,意即“風”。本書從病理生理變化的角度較系統地論述了體內“土、水、火、風”的動態平衡關係,認為它是促進和構成人體不可缺少的四種物質元素,又謂“四大生機”現稱“四塔”。此外,還專題記述了人類生命的起源和人體的基本結構“夯塔檔哈”,即“魯巴夯塔” 形體蘊;“穩然納夯” 心蘊;“維達納夯” 受覺蘊;“先牙納夯塔” 知覺蘊;“山哈臘夯塔” 組織蘊,現稱“五蘊”。傣醫五蘊與佛經中記述的五蘊(色、受、行、想、識)大同小異,各自都從理論上說明了構成人體的物質世界和精神世界。明確指出了人類生命體的形成是由“眼、耳、鼻、舌、身、色、聲、香、味、觸、男根、女根(實為不同的染色體),命根(維持生命存續的各種物質元素),心所依處(精神意識),身表(指在高級神經中樞的支配下所表現的“動能”現象)、語表(語言)、色柔軟性(軟體器官)、色積集(指形成胚胎的一切物質元素)、色相續(再生、發育成長延續),色老性(衰老、退化)、色無常性(生理機能的異常變化),以及肝、膽、脾、肺、腎、心、發、爪、齒、汗毛、皮、骨、肉、腱、大小腸、胃、尿、蟲類(含細胞)、土、水、火、風等89種物質要素構成的。認為人體約有500萬根頭髮,900萬根毫毛,20枚指(趾)甲,28-32顆牙,900塊肌肉,900根筋(腱),300塊骨頭。闡述了心、肝、肺、脾、腎等重要生命臟器的生理機能活動和病理變化, 人體內10大類,80個支系的1500種“哈滾暖”,傣語即“小蟲”(相當於現代所講的蟲卵和細胞)等。

《擋哈雅龍》 是傣醫藥史料中最著名的一部綜合性巨著,是1323年民間的一個學者帕雅龍真哈(土司的一個武官)轉抄的西雙版納傣文音譯註釋本,原始版本現流失國外。該書中記錄的內容十分豐富,敘述了人體的膚色與血色;多種疾病變化的治療原則;病因及處方;人和自然與致病的關係;論“四塔”相生相剋與處方;藥性與膚色;年齡與藥力藥味;處方及其他等方面的內容。另外還系統地闡述了近100種“風證”(病)、介紹了原始宗教時期最早的複方“滾嘎先思”(價值萬銀方),“雅叫哈頓”(五寶藥散),“雅叫帕中補”(亞州寶丸)等數百個方。這些寶貴的醫藥知識編寫內容大都是選自於《阿皮塔麻幾乾比》這套經書中。從而更加確切地知道,傣醫藥的起源及其基本理論的形成也是2900多年前就有的,為本民族的繁榮昌盛作出了貢獻。

傣醫專家

康朗侖 又名岩侖,男。1904年生

康朗

康朗藥傣:族居住地區,大都屬熱帶、亞熱帶地區,西雙版納正處於太平洋東亞季風和印度洋西南季風暖濕氣流的交匯地帶,北面有高度平降,偏居內陸,沒有較大的北方寒潮和海洋風暴的侵襲。因此,雨量充沛,熱量分布均勻,適宜於各種生物生長繁殖,是熱帶植物(含傣藥)最集中的地區,擁有大量珍貴、稀有的生物種,傣藥資源極為豐富。民族藥800餘種,民間傣藥有228科,372屬,1300多品種,曾用植物藥1858種。這些動、植、礦物藥分布在西雙版納外所轄的景洪、勐海、勐臘三縣(市)的40個鄉鎮的山區、半山區和壩區。

醫學發展

傣族人民千百年來在特殊的環境

藥材記載

藥材記載 |  |

| 傣族文化 | |

|  |

| 傣族文化 | |

診斷方法

經過長期實踐,傣醫藥不僅在理論上

治療

治療望診:醫者用肉眼觀察病人的體態、精神、氣色和全身各體表部位有無異常的變化,藉以了解病情,測知體內四塔的變化。例如正常人的眉毛應分別順兩邊倒的,如果眉毛不經外力而自行豎起,說明患者體內有寄生蟲。若見患者口流唾涎、煩躁欲嘔,則確診的可能性更大;如見顏面赤紅,為火偏盛之熱症;如見肢體浮腫、面色滯暗或黃、行走困難,則為水偏盛之水腫症;舌紅而乾為熱,舌淡白為不思飲食等等。望診亦包括望手指,看左手大拇指可診斷腎、肝、心、肺等臟腑及婦科病症,看右手大拇指可診斷風濕之屬寒屬熱。

問診:是對患者進行有目的之詢問,了解患者的自覺症狀,疾病的發生原因,發展經過及治療情況,對疾病作出進一步的判斷。這種方法是傣醫診斷痛證或一般疾病最主要的方法,也是最常用的方法。在問診中應注意了解患者最主要的症狀,再圍繞主證有目的地進一步詢問有關情況,如病史、家庭家族史、生活習慣、飲食愛好、婚姻等情況,婦女則包括經、帶、胎、產等內容,小兒則包括生長發育史,以便作為診斷時的參考依據。

摸診:是通過觸摸患者肌膚的冷熱,有無包塊和其他異常情況,以幫助診斷(脈診則較為少用)。例如摸鼻尖和耳尖。如果體表摸著發熱、汗出,但鼻尖和耳尖發冷,說明體內有寒,僅體表有熱。如果證見怕冷、發抖,但耳尖和鼻尖摸著發熱,說明僅是體表發冷,而體內有熱等等。總之,傣醫藥理論的望、問、摸三診的診病方法,各有其特點,對不同病症的診察各有側重。在臨床運用時,必須三診結合起來,把所得的資料加以綜合分析,才能找到真正的致病因素,有的放矢,合理投方用藥,提高療效。

用藥特點

根據收集整理的結果,傣族傳統民族藥約有1000餘種,多數為植物藥,亦有部分動物藥和礦物藥,少部分為外來藥。其中許多與漢族中醫藥學中的藥品相同,但在臨床套用上有一定的差別。如蘆子用於提神醒腦;草蔻用於風濕酸痛;益母草用於糞蟲瘙癢、濕疹;射干用於月經過多等等,均與漢族中醫學用藥有異。還有的藥物為國家重點保護動物,藥源較少,如犀鳥、象牙、孔雀毛、

特點

特點發展現狀

隨著社會的進步,傣族醫藥學也得

傣族醫學

傣族醫學病重季節

公曆把一年之12 傣族

傣族為此,根據季節的不同、疾病的差異,每個季節用藥均有偏重,都有一些固定的藥方(傣語稱為雅塔),用來防治不同時期發生的各種疾病。如熱季多用苦味藥物,以清熱、解毒、涼血等。雨季多用澀味藥物,用以收斂、除濕等。冷季則多用辣味藥物,用以散寒、溫中、止痛等等。