中國現今政區

中國現今政區遠古時代

九州:戰國時所著的《禹貢》記載的九州是關於中國疆域最早的文獻記載。雖非禹時實著,然亦體現了戰國時人的天下觀與地理觀。其將中國分為冀州、兗州、徐州、青州、豫州、雍州、梁州、荊州、揚州九州。以今日來看,冀州在今山西及河北、河南兩省的部分地區;兗州則在今河北與山東省部分地區;青州在今天的山東半島;徐州在今山東省南部與江蘇省北部;淮水以南之江蘇省與安徽省則為揚州;荊州在今天的兩湖;豫州指今河南省;梁州指四川省與陝西的漢中地區;雍州包括了今天的關中與甘肅東部。雖然此說分歧很大,傳說性質濃厚,範圍也大於當時中國實際面積。但此為古人天下觀之萌芽與發皇,具有重要的歷史意義。

夏朝疆域

夏朝疆域由於關於夏代的歷史文獻與歷史遺址均極少。因此夏代的疆域難以考證。據顧頡剛考證,中夏以前夏代政治中心似在山東省,其勢力及於河北河南;晚夏則移居到伊、洛流域。

商湯的活動中心最初在河北省中部與南部。在商代極盛時期,其勢力東至山東半島;西到甘肅東部;南在今河南南部淮水流域,較夏代有大擴展。

周起源於今陝西西部甘肅東部一帶。周滅殷後,國土大幅向外擴張,向北已征服肅慎(今遼寧省的朝陽縣一帶),南到漢水中游,東到大海,西至渭河上游,廣封諸侯。也為其後的分裂時期及秦朝奠下基礎。

春秋戰國

春秋時期疆域

春秋時期疆域戰國時期,三家分晉,形勢大亂。各國紛紛向四周開闊疆土。趙國通過胡服騎射,北界由桑乾河推移到河套地區。

燕國擊敗東胡,築長城,疆界也推移到現在的遼東地區。秦國疆域擴張最為顯著。西部達到今甘肅東部洮河流域,並且攻滅了巴、蜀兩國,勢力擴展到四川地區。楚國也向南發展到湘、資、沅、澧流域,向西占領了湘西、鄂西地區。

秦漢

秦朝版圖

秦朝版圖漢朝:東漢疆域漢朝建立後,先是削除異姓諸侯,後又有呂后及七國之亂。國家政治動亂,無暇顧及邊防。河南地復為匈奴所有。南越,閩越,黔中地區亦先後放棄。國土大幅減縮。

漢武帝時期,西漢武功極盛,國土大幅擴展。公元前127年,衛青北擊匈奴,收復河南地、隴西、北地、上郡的北部,置朔方、五原二郡。雲中、雁門二郡的北界也向外擴展。西漢的北部疆界至此推到河套,陰山以北。前121年,漢將霍去病出隴西擊滅居於河西走廊的匈奴部落,以其地設酒泉郡。後又分割為張掖、敦煌、武威三郡。連同在湟水流域設定的金城郡,合城河西五郡。前138年,東甌王迫於閩越王的威脅,舉國內遷到今江淮流域。前110年,漢朝又滅亡了閩越國。前111年,漢朝平南越,又占有了海南島,在該地設十郡。在西南地區,漢朝征服了諸國,邊界推移到雲南哀牢山和高貢黎山。東北地區滅亡了衛氏朝鮮,設定了東北四郡。邊疆形勢蔚為改觀。並設立僮僕都尉控制西域諸國。

西漢晚期,疆域萎縮。東北撤消了真番、臨屯二郡。西南地區由七郡變成五郡,並且放棄了海南島與象郡。東漢王朝末年,中原戰亂不斷。遂放棄定襄、雲中、五原、朔方、上郡、北地六郡。河套、陝北、晉西北、河北北部地區先後放棄。高句麗與林邑兩國蠶食東北及南方國土。只有西南地區擴展至大盈江一帶。

魏晉南北朝

西晉疆域

西晉疆域漠北地區前後有多個遊牧部落興起,在鮮卑入主中原後,最大的勢力即為柔然。北魏與柔然之間戰爭不斷,但疆界大體穩定,少有變化。555年,突厥與北齊夾擊柔然,柔然被攻滅。突厥成為了漠北新霸主。此外中原王朝也喪失了對於西域地區的控制。吐谷渾則在西部地區長期威脅著當時北方各政權的邊境。

三國時期,蜀漢在南中地區設定了不少郡縣。南朝對西南地區控制不力,侯景之亂後,西南地區各民族紛紛反叛獨立。漢族勢力退出寧州。林邑國繼續向北發展,侵占整個日南郡。陳朝的南界北移到北緯18度。

隋唐

隋朝

隋朝唐朝疆域唐朝初年,國土擴張。630年,唐滅亡東突厥,漠南地區為其所有。646年,滅亡薛延陀,大漠南北皆為唐所有,唐設定安西都護府、安北都護府等單位進行管理。682年,突厥復國,唐朝勢力退出漠北。後回紇興起,盡占突厥故地,成為漠北強國。

西北邊界上,唐朝於659年滅亡西突厥,勢力一度伸至波斯,唐朝在這些地區設定都督府州。後來,由於大食勢力擴展,唐朝退回蔥嶺以東。

隋朝曾四次出征高麗,均無功。645年,唐朝開始侵入朝鮮半島。先後滅亡百濟、高麗,設立安東都護府於平壤管理此地。但不久由於當地人民反抗激烈與新羅的興起,唐朝退回遼東。開元之後唐朝放棄遼東,粟末靺鞨部乘機進入,後建立渤海國。

635年,唐朝平定吐谷渾,吐谷渾自此臣服於唐。但最終於663年被吐蕃滅亡。吐蕃於6世紀中開始強大,松贊乾布在位時期遷都邏些,統一西藏。又先後征服蘇毗、羊同、尼婆羅。成為唐朝一大勁敵。

安史之亂後,唐朝國力削弱。周邊國家乘勢進侵唐朝領土。使唐朝領土日縮。回鶻占有漠北地區。後於840年因內亂而亡。契丹在東北地區日益強大,於916年建國。並滅亡了渤海國,占領了幽雲十六州。

周邊

唐朝及其周邊

唐朝及其周邊南詔統一了雲南地區,日益強大。後與唐朝對立,建都太和城。疆域有雲南全省,四川大渡河以南,貴州西部與緬甸北部。902年,為權臣鄭氏所篡,建立長和國,南詔亡。後又經天興、義寧兩國,直到937年政權落於貴族段氏手中,建立大理國。

唐末交州土著勢力興起,938年吳權建立吳朝脫離南漢獨立。自此長期屬於中原國家的越南北部地區完全脫離了中國的統治。

宋朝

北宋

北宋宋朝前期對西夏採取綏靖政策。宋神宗力圖開擴疆土,取得了綏、熙、河、洮、岷、蘭等州。哲宗時又進一步取得了湟水流域,洮河上游與貴德一帶的土地。1121年,西安州、懷德軍又被西夏所取。總體來看,北宋對西夏的作戰效果不大。

宋朝也在西南與大理國交界一帶設定了一些州。包括黎、敘、瀘、黔、邕等州。終宋一代無大變動。

北宋多次與遼作戰,未有斬獲。國界長期穩定在雁門山、大茂山、白溝一線。

1127年,康王趙構在陪都南京應天府(在今河南商丘)稱帝建立南宋;1129年,趙構從建康府逃到臨安府,以之為“行在”(即臨時皇宮所在);自1138年起,趙構常駐臨安府。南宋疆土僅限在秦嶺淮河以南,岷山以東地區。

西夏於1038年建國,其疆域:東據黃河,西至玉門關,南臨蕭關,北抵大漠。

1114年,金國建立,很快攻滅遼國,並占領北宋首都開封。宋室被迫南渡至杭州。疆土僅限於淮河秦嶺以南,岷山以東地區。金國國土廣闊:東至日本海、西鄰西夏和吐蕃、隔鴨綠江與高麗接壤、北到黑龍江流域。

與這幾國並列的還有黑汗、西州回鶻、吐蕃諸部,以及遼滅亡後殘餘勢力建立的西遼。

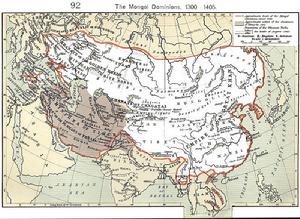

蒙古與元

蒙古帝國

蒙古帝國1271年,忽必烈在中原建立元朝,隨後再次南下進攻南宋,於1276年攻克南宋首都臨安。不過,宋朝殘餘勢力直到1279年崖山海戰後才徹底覆滅。據《元史》地理志載,元朝的疆域“北逾陰山,西極流沙,東盡遼左,南越海表,蓋嶺北、遼陽與甘肅、四川、雲南、湖廣之邊”,超過之前南宋、金、西夏、大理等國的面積之和。

明朝

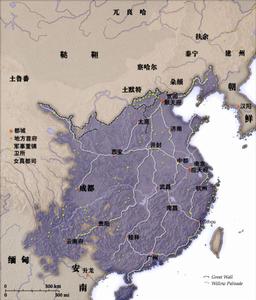

明朝版圖

明朝版圖明朝初年,多次對蒙古用兵,以絕後患。當蒙古勢力北遁後,明在蒙古高原設定了四十多個衛所。明與蒙古的邊界大致沿著陰山、大青山向東北至西拉木倫河一線。15世紀後,由於天氣寒冷,沙地擴大,環境惡化,明的北永退縮到以今長城為界。自永樂後,明開始陸續在與蒙古交界地區修築長城,並設定九邊,加強對蒙古的防衛。

自1403年至1409年間,明陸續在松花江、黑龍江流域和烏蘇里江兩岸設定羈縻衛,並統合為奴兒乾都司控制東北地區,勢力達到庫頁島。後被廢。東北地區漸由蒙古兀良哈和女真勢力控制。1616年,努爾哈赤稱汗,建國後金。後金不斷壯大。1619年,薩爾滸之戰後,遼東都司大部為其控制。

明初西北最遠控制到哈密,並在附近設定七衛。嘉靖時期受到吐魯番、瓦剌等的數次攻擊,被迫全數放棄,退守嘉峪關。1381年,明王朝才將西南全數歸為其中,並在邊境上設定六個宣尉司,分別為車裡、寮國、八百大甸、木邦、孟養、緬甸。後由於明國勢衰落與邊境土司內斗。除了東部的土司外,諸土司先後為緬甸東吁王朝所有。明朝曾於1406年進攻安南,設定交阯承宣布政使司。由於當地人民反抗激烈,被迫於1427年放棄。1624年與1626年,西班牙與荷蘭先後侵入台灣。1642年,荷蘭驅逐出了西班牙殖民者。1661年,鄭成功進軍台灣,結束了荷蘭在台灣的統治。1553年,葡萄牙取得在澳門的停泊船舶權,4年後又取得正式居留權。到清代前期澳門已成為葡萄牙管理經營的中國領土。

清朝

清朝版圖

清朝版圖太祖時代,統一了建州諸部與海西四部,征服了野人女真的主要部分。臣服了蒙古科爾沁、喀爾喀等部。太宗時期,統一了烏蘇里江、黑龍江流域還和海上庫頁島諸部。後蒙古察哈爾部,土默特、鄂爾多斯部等又相繼降附,漠南蒙古十六部到此全入清之版圖。

1620年代後,準噶爾部興起,建立了強大的政治實體。1688年,準噶爾攻清,但在烏蘭布通大敗。其隨後多次發動戰爭,先後奪取哈薩克、西藏。1745年,噶爾丹策零死後,準噶爾陷入內亂,最終被清軍擊潰。其民族也被清軍滅種。清在與準部的戰爭中,陸續將厄魯特蒙古、喀爾喀蒙古、套西、青海蒙古、西藏、回部等陸續納入版圖。清也至此完成了疆土的開擴。

沙俄在15世紀末越過烏拉爾山進入西伯利亞。沙俄進入了黑龍江流域,陸續建立了雅克薩、尼布楚等據點。康熙平三藩後,在1684年與俄作戰,並在1689年簽定了《尼布楚條約》,條約承認外興安嶺以南,庫頁島及黑龍江流域為清朝領土。沙俄獲得貝加爾湖以東至額爾古納河一帶土地。1727年,又與俄羅斯簽訂了《布連斯奇條約》和《恰克圖條約》,確定了清俄正北部邊境的走向。

清朝經過一百多年的征伐,極大地擴張了領土。明朝末年民變前的國土面積約為353萬平方公里,而清朝則達到1300萬平方公里。長期處於中國版圖之外的西藏、新疆、蒙古、青海等地再次與中國本部納入同一版圖之下。清朝的領土擴張奠定了今日中國的國土基礎。

近代

19世紀中葉後,清朝國勢日益衰頹,西方國家在此時海外擴張如火如荼。因此,清朝的國土也在此時日益縮減。

從清朝獲取最廣大面積領土的是沙俄。1858年,逼迫清政府簽訂《璦琿條約》,占領了黑龍江以北、外興安嶺以南60萬平方公里的土地。隨後又簽訂了《北京條約》,不僅承認《璦琿條約》的合法性,還將原先約定共管的烏蘇里江以東和興凱湖地區的40萬平方公里的土地掠奪。到八國聯軍侵華戰爭時,俄又出兵強占江東六十四屯。庫頁島也先被俄日兩國各占島南北兩端,後又全數歸俄。在西北地方,沙俄於1864年和清政府簽定《中俄勘分西北界約記》占領了巴爾喀什湖以東以南的44萬平方公里的土地。1871年,沙俄乘阿古柏占領南疆之機出兵伊犁,但其計畫最終未能成功,不過沙俄還是成功於1881年迫使清政府簽定《伊犁和約》,後又簽定一系列界約,前後又攝取7萬平方公里的領土,以換取俄國從伊犁撤軍。喀什西部分界線,本止於烏孜別里山豁。1895年,俄英私分其地,清雖抗議但無果。

拉達克本為西藏阿里之地,後被喀什米爾所吞,喀什米爾歸英後,該地也連帶屬英。西南的雲南、廣西兩省的茶山、鐵壁、天馬、漢龍等關被英所占。滇南烏得、孟烏二土司被法屬印度支那占領。而原先越南所有的十萬大山以南,分茅嶺以東的土地被劃歸中國廣西所有。東南海疆一帶,香港島、九龍被迫割讓給英國。1895年,甲午戰爭戰敗後根據《馬關條約》將台灣、澎湖割讓給日本。

租借:除上述地區外,還有澳門(葡)、新界(英),而膠州灣(德)、旅大(俄)、威海衛(英)、廣州灣(法)等地也先後租借予各國。此外,內地如上海、天津、漢口、廈門、廣州、重慶、瀋陽、南京、九江、鎮江、沙市、福州、蘇州,以及北平東交民巷等租界林林總總,不一而足。

辛亥革命後

中華民國的行政區劃及領土糾紛

中華民國的行政區劃及領土糾紛1962年,與北韓簽訂界約,將朝鮮民族視為聖山的“長白山”以南劃與北韓。

與俄羅斯的領土糾紛包括東北的黑瞎子島(1945年)、江東六十四屯(1900年)、唐努烏梁海(1944年)。目前,中華人民共和國承認後兩者喪失。並且放棄對清朝時期喪失領土的追回權利。根據2004年《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於中俄國界東段的補充協定》,中國取得半個黑瞎子島的主權,獲地174平方公里,當中第二大的島嶼銀龍島,因位處黑瞎島之西北,故此全部歸屬中國。俄羅斯保留大烏蘇里島(黑瞎子島)東半部份。

外蒙古在1921年曾試圖獨立,但當時的北洋政府未予承認。在唐努烏梁海地區,1924年,宣布成立烏梁海共和國,1926年,改名為圖瓦人民共和國,1944年,正式被併入蘇聯。1945年,根據《雅爾達協定》,當時中華民國政府承認外蒙古獨立。1949年,中華民國政府遷台後,中華民國政府宣布《中蘇友好同盟條約》失效,從而不承認外蒙古的獨立,聯合國對此予以承認,並通過聯合國大會505號決議譴責蘇聯。然而大陸的中華人民共和國政府承認外蒙古獨立,並在1962年簽訂界約,將諾門罕谷地、察哈爾北境、新疆北塔山劃歸蒙古國。

在蘇聯時期,中華人民共和國不承認英俄瓜分帕米爾高原,形成未定界。在蘇聯解體後,與塔吉克斯坦簽約,放棄噴赤河以東帕米爾。並且於1965年簽訂界約,承認阿富汗領有瓦罕帕米爾主權。

1963年,與巴基斯坦簽訂界約,以割讓兩地,換取一地方式解決邊境問題。1961年,與尼泊爾簽訂界約,珠穆朗瑪峰(聖母峰)共享,並將今不丹東南割讓與不丹。由於,1913年英國與西藏在西姆拉會議中,自行劃定“麥克馬洪線”,西藏並承認西北的“阿克塞欽”歸屬英國。印度主張擁有上述兩地全境,因此爆發中印邊境戰爭,而後中華人民共和國自行退兵。目前中印雙方仍就邊境問題在談判中,不過未簽訂界約。

1960年簽訂與緬甸界約,中華人民共和國放棄高黎貢山以西7萬平方公里土地(南坎及江心坡)。1945年抗戰勝利,根據《開羅宣言》,台灣、澎湖、滿洲光復。大連、旅順、威海衛、廣州灣等租界也先後收回。1947年中華民國派人員軍艦接收南海諸島。但今日,南海諸島為多國所有。目前兩岸政府均認為南海諸島全部和釣魚台列島主權歸屬自己,民間也有人士要求收回琉球群島。

總體上說,民國與共和國時期疆域與清朝末年最大的不同是在1946年的外蒙古獨立與1945年的台灣光復。而藏南、江心坡、帕米爾等地的實際控制權在清末民初時已不屬於中國政府。

關於台灣,請參見台灣問題。

實質領土

中華人民共和國的行政區劃及領土糾紛

中華人民共和國的行政區劃及領土糾紛東:黑瞎子島南端對岸(約東經135度41-44分)。

西:新疆烏恰縣以西的帕米爾高原(約東經73度40分)。

南:南海諸島西南部的華陽礁(約北緯8度51-52分)。

北:漠河以北的黑龍江主航道中心線至北點(北緯53度31分)。

中華民國(台灣)實際控制的領土四極為:

極北:馬祖列島連江縣東引鄉西引島北固礁(北緯26°23'08")。

極東:基隆市中正區棉花嶼(東經122°06'25")。

極南:南沙群島太平島(北緯10°23')。

極西:南沙群島太平島(東經114°22')。