概述

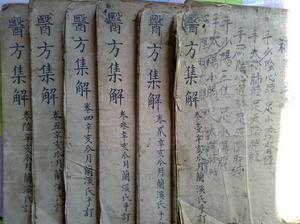

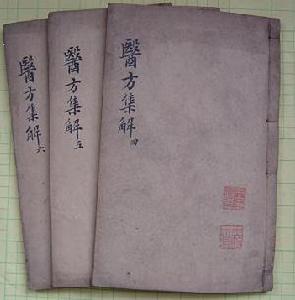

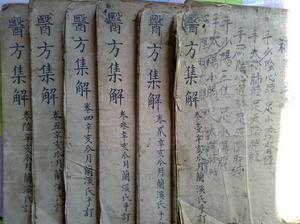

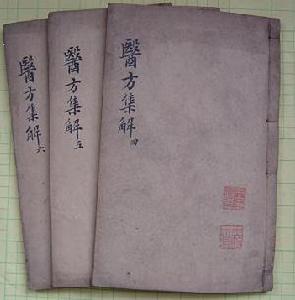

《醫方集解》《醫方集解》中蒐集切合實用方劑800餘首,分列21門。每方論述包括:適應症、藥物組成、方義、服法及加減等。該書主要強調人體的平衡協調,治病重在補偏救弊。強調病因病機,重視治病求本。強調未病先防,注重強身健體。《醫方集解》內容豐富、釋義說明、流傳甚廣、簡明扼要、切中肯綮,有助於讀者掌握制方用方的真諦是一部非常有影響的方劑名著。康熙年間初刻本、清刻本、多種近代刊本,1949年後有排印本。

《醫方集解》《醫方集解》中蒐集切合實用方劑800餘首,分列21門。每方論述包括:適應症、藥物組成、方義、服法及加減等。該書主要強調人體的平衡協調,治病重在補偏救弊。強調病因病機,重視治病求本。強調未病先防,注重強身健體。《醫方集解》內容豐富、釋義說明、流傳甚廣、簡明扼要、切中肯綮,有助於讀者掌握制方用方的真諦是一部非常有影響的方劑名著。康熙年間初刻本、清刻本、多種近代刊本,1949年後有排印本。

簡介

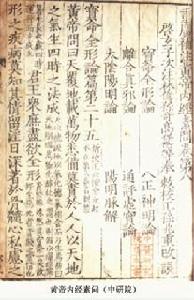

中國清代著名醫家汪昂搜羅古今名方,精心整理編撰而成,書成於清康熙二十一年(1682)。全書共分3卷,以正方及附方的形式選錄古今臨床常用方劑700餘首,其中正方388首。全書按方劑的功用性質分為補養、涌吐、發表、攻里、表里、和解、理氣、理血、祛風、祛寒、清暑、利濕、潤燥、瀉火、除痰、消導、收澀、殺蟲、明目、癰瘍,經產等21類。每方除列述方名、說明主治,介紹組成及附方加減之外,並引錄各家學說闡明方義。書後附有提供倉促救急之用的“急救良方”“及養生參考的”“勿藥元詮”。該書廣搜古今諸家名方,匯集眾說詳加注釋,選方切於實用,文字通俗簡明,流傳甚廣,影響甚大,是一部簡明實用的中醫方劑學專著。本次整理以清康熙二十一年壬戌(1682)刊本為底本,經過精心校勘而成。書前增加導讀,書後附有方劑索引,便於讀者查閱。本書廣泛適用於中醫臨床醫生及中醫愛好者參考使用。

作者簡介

安徽省休寧縣

安徽省休寧縣汪昂,字訒庵,安徽省休寧縣西門人。生於明•萬曆四十五年(1615),卒於清•康熙三十四年(1695),享年八十一歲。 汪氏早年飽讀經史百家,是明代末年諸生。曾寄籍浙江省麗水。明亡後,他不願為清朝統治者效力,順治初年,三十多歲時,便放棄仕官之途,面潛心醫學,以畢生精力從事醫學理論的研究和著作。汪昂所著輯的醫藥書籍有三大特點:

1.從入門書著手,主要著輯的有《素問靈樞類纂約注》、《本草備要》、《醫方集解》、《湯頭歌訣》等。

2.改變了過去沿用的體裁,使前賢著作中沒有闡述透徹的得以充實完善。表達力求盡善盡美。

3.著輯匯集了前賢的醫藥精華,刪繁就簡,縮龍成寸,辯其舛誤,參與己見,由博返約,通俗易懂,朗朗入口,易記易學。汪昂不是一個臨床醫學家,但是他用畢生精力嘔心瀝血,進行普及性醫藥書籍的著輯,用以教人濟世。幾百年來,他的著作風行海內外,一直是初學者極好的基礎入門書。汪昂大器晚成,許多著作是在他高齡時完成的。《醫方集解》著於康熙二十一年(1682),是他六十八歲時寫成的。此書刊行後,流行全國,醫家奉為圭桌。全國中醫院校做為參考教材。《紊問靈樞類纂約注》作於清•康熙二十八年(1689),是經過四十餘年精心研究,到七十五歲才寫成的。《本草備要》刊行十年後,於清•康熙三十三年(1694)汪氏在八十高齡時補充再版。全書八卷,為採集諸家本草筒輯而成,將藥、證、病因,加以聯繫,選取常用藥劑四百七十餘種,附圖四百多個。是一部內容簡要的藥物學。

編纂體例

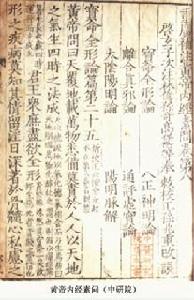

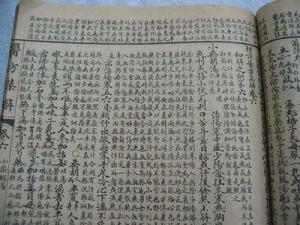

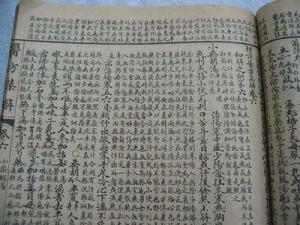

《醫方集解》《醫方集解》是汪昂的代表作,全書共三卷,是一部方劑著作。汪氏慨於古今方書雖,然於方前只注治某病,而未嘗發明受病之因,及病在某經某絡: 一方之中,只注用某藥,亦未嘗發明藥之氣味功能入某經某絡能治某病的原因。庸醫執方醫病,卻不能治癒,甚或害死人,究其原因,當是脈象沒有辨清楚,藥性沒有弄明白,用方只知其然卻不知其所以然。自金代成無己對張仲景著作進行詮證釋方以來,歷年數百竟未有繼踵而釋方書者,至明代始有吳鶴皋采輯古方,因病分門,撰為《醫方考》一書,然而每證不過數方,且吳氏的著作只是一家之說,其在解釋深奧的方劑理論方面,有的還沒有達到透徹詳盡。汪昂於是仿吳氏之意而採集歷代常用之方,分門別類,詳加訓釋,纂為《醫方集解》以備讀者臨證之需。全書精選歷代名方900 余首,計正方387 首,附方517 首,並據其治法分為21 類:首載補養之劑,以立養生保健之道;次載發表、涌吐、攻里之劑,取法汗、吐、下三途;復載表里、和解之劑,申明表里同治、和解之法;再列理氣、理血之劑,闡述調治氣血之法;繼以祛風、祛寒、清暑、利濕、潤燥、瀉火之劑,分治外感六淫之邪;後續除痰、消導、收澀、殺蟲之劑,介紹內傷調治之法;終列明目、癰瘍、經產之劑,以備專科採擇之用。書末並附“救急良方”,以應倉猝之疾;再附“勿藥玄詮”以知未病先防之要。在方劑分類中,一改以往方書按病證列方的編次慣例,採取以法統方的分類編排方式,從而初步建立了較為完備的方劑分類體系。在方論闡釋方面,汪氏先概述本類方劑的基本屬性、功用、主治病證及病機大略,使醫家深知受病有原因,治療有規則;然後再分列正方,選取張仲景及後世常用之方,參閱歷代諸家之說,上溯《內經》、《傷寒論》宗旨,下及明清諸家名言,博採約取,既有全用前人者,亦有出自心裁者,詳細說明醫方所適應的病症、藥物組成、製劑用法,並重點剖析其性味歸經、配伍意義;正方之下則詳列與此方相關的附方,以示前人用藥加減之法。此書名曰方解,實則病源、脈證、臟腑、經絡 、藥性、治法,罔不畢備,使方藥醫理一以貫之,宜用忌用開卷瞭然。

《醫方集解》《醫方集解》是汪昂的代表作,全書共三卷,是一部方劑著作。汪氏慨於古今方書雖,然於方前只注治某病,而未嘗發明受病之因,及病在某經某絡: 一方之中,只注用某藥,亦未嘗發明藥之氣味功能入某經某絡能治某病的原因。庸醫執方醫病,卻不能治癒,甚或害死人,究其原因,當是脈象沒有辨清楚,藥性沒有弄明白,用方只知其然卻不知其所以然。自金代成無己對張仲景著作進行詮證釋方以來,歷年數百竟未有繼踵而釋方書者,至明代始有吳鶴皋采輯古方,因病分門,撰為《醫方考》一書,然而每證不過數方,且吳氏的著作只是一家之說,其在解釋深奧的方劑理論方面,有的還沒有達到透徹詳盡。汪昂於是仿吳氏之意而採集歷代常用之方,分門別類,詳加訓釋,纂為《醫方集解》以備讀者臨證之需。全書精選歷代名方900 余首,計正方387 首,附方517 首,並據其治法分為21 類:首載補養之劑,以立養生保健之道;次載發表、涌吐、攻里之劑,取法汗、吐、下三途;復載表里、和解之劑,申明表里同治、和解之法;再列理氣、理血之劑,闡述調治氣血之法;繼以祛風、祛寒、清暑、利濕、潤燥、瀉火之劑,分治外感六淫之邪;後續除痰、消導、收澀、殺蟲之劑,介紹內傷調治之法;終列明目、癰瘍、經產之劑,以備專科採擇之用。書末並附“救急良方”,以應倉猝之疾;再附“勿藥玄詮”以知未病先防之要。在方劑分類中,一改以往方書按病證列方的編次慣例,採取以法統方的分類編排方式,從而初步建立了較為完備的方劑分類體系。在方論闡釋方面,汪氏先概述本類方劑的基本屬性、功用、主治病證及病機大略,使醫家深知受病有原因,治療有規則;然後再分列正方,選取張仲景及後世常用之方,參閱歷代諸家之說,上溯《內經》、《傷寒論》宗旨,下及明清諸家名言,博採約取,既有全用前人者,亦有出自心裁者,詳細說明醫方所適應的病症、藥物組成、製劑用法,並重點剖析其性味歸經、配伍意義;正方之下則詳列與此方相關的附方,以示前人用藥加減之法。此書名曰方解,實則病源、脈證、臟腑、經絡 、藥性、治法,罔不畢備,使方藥醫理一以貫之,宜用忌用開卷瞭然。學術思想

《醫方集解》一書,比較充分地反映了汪昂的醫學思想。其學術思想主要體現於以下幾個方面:

1 、強調人體的平衡協調,治病重在補偏救弊汪昂認為,人體的臟腑經絡、陰陽氣血、升降出入都應處於相對平衡

《醫方集解》的狀態。但人生天地之間,外有風寒暑濕之侵襲,內有喜怒憂思之煩擾,加上飲食勞逸之失節,常可導致陰陽失調,臟腑虛實,氣血不和,升降失常,從而產生各種疾病。因此,治療應補偏救弊,利用方藥的陰陽偏性糾正人體的陰陽偏盛偏衰,從而使人體恢復平衡協調的狀態。在《醫方集解•補養之劑》中說:“人之氣稟,罕得其平,有偏於陽而陰不足者,有偏於陰而陽不足者,故必假藥以滋助之。使氣血歸於和平,乃能形神俱茂,而疾病不生也。”又在“六味地黃丸”注釋中說:“人之氣稟不同, 故補陰補陽各有攸當,藥者原為補偏救弊而設也。” 中醫治療疾病,無論補虛瀉實、扶正祛邪、正治反治、治標治本、以及發表攻里、理氣理血、祛風散寒、清暑利濕、潤燥瀉火、除痰殺蟲等等,都是為了糾正人體的偏頗,調整人體的功能失調。汪昂還特彆強調五行的生克制化。如在《醫方集解•利濕之劑》“加味腎氣丸”注釋中引何柏齋云:“造化之機,水火而宜平不宜偏,宜交不宜分。火宜在下,水宜在上,則易交也。交則為既濟,不交則為未濟,分而離則死矣。乾始坤成,至其交合變化之用,則水火二氣也。大旱物不生,火偏盛也;太澇物亦不生,水偏盛也。人之臟腑以脾胃為主,然脾胃能化物與否,實出於水火二氣,非脾胃之能也。火盛則脾胃燥,水盛則脾胃濕,皆不能化物,乃生諸病。水腫之病,蓋水盛而火不能化也,導水補火,使二氣和平,則病去矣。” 又引李東垣《脾胃論》云:“人身水火,原自均平,偏者病也。火偏多者,補水配火,不必去火;水偏多者,補火配水,不必去水。”汪昂按:“此即《內經》亢則害,承乃制之義也。”可見,強調治療疾病要補偏救弊,恢復人體的平衡協調,是汪昂的一貫主張。不僅如此,汪昂還十分重視方劑配伍的平衡協調,如在《醫方集解 •補養之劑》“六味地黃丸”注釋中指出:“熟地溫而丹皮涼,山藥澀而茯苓滲,山茱收而澤瀉瀉,補腎而兼補脾,有補而必有瀉,相和相濟,以成平補之功。”以上內容充分體現汪氏強調平衡的學術思想,這一思想不僅揭示了中醫治療疾病的機制,也為後世治療學上的“八法”運用奠定了堅實基礎。

《醫方集解》的狀態。但人生天地之間,外有風寒暑濕之侵襲,內有喜怒憂思之煩擾,加上飲食勞逸之失節,常可導致陰陽失調,臟腑虛實,氣血不和,升降失常,從而產生各種疾病。因此,治療應補偏救弊,利用方藥的陰陽偏性糾正人體的陰陽偏盛偏衰,從而使人體恢復平衡協調的狀態。在《醫方集解•補養之劑》中說:“人之氣稟,罕得其平,有偏於陽而陰不足者,有偏於陰而陽不足者,故必假藥以滋助之。使氣血歸於和平,乃能形神俱茂,而疾病不生也。”又在“六味地黃丸”注釋中說:“人之氣稟不同, 故補陰補陽各有攸當,藥者原為補偏救弊而設也。” 中醫治療疾病,無論補虛瀉實、扶正祛邪、正治反治、治標治本、以及發表攻里、理氣理血、祛風散寒、清暑利濕、潤燥瀉火、除痰殺蟲等等,都是為了糾正人體的偏頗,調整人體的功能失調。汪昂還特彆強調五行的生克制化。如在《醫方集解•利濕之劑》“加味腎氣丸”注釋中引何柏齋云:“造化之機,水火而宜平不宜偏,宜交不宜分。火宜在下,水宜在上,則易交也。交則為既濟,不交則為未濟,分而離則死矣。乾始坤成,至其交合變化之用,則水火二氣也。大旱物不生,火偏盛也;太澇物亦不生,水偏盛也。人之臟腑以脾胃為主,然脾胃能化物與否,實出於水火二氣,非脾胃之能也。火盛則脾胃燥,水盛則脾胃濕,皆不能化物,乃生諸病。水腫之病,蓋水盛而火不能化也,導水補火,使二氣和平,則病去矣。” 又引李東垣《脾胃論》云:“人身水火,原自均平,偏者病也。火偏多者,補水配火,不必去火;水偏多者,補火配水,不必去水。”汪昂按:“此即《內經》亢則害,承乃制之義也。”可見,強調治療疾病要補偏救弊,恢復人體的平衡協調,是汪昂的一貫主張。不僅如此,汪昂還十分重視方劑配伍的平衡協調,如在《醫方集解 •補養之劑》“六味地黃丸”注釋中指出:“熟地溫而丹皮涼,山藥澀而茯苓滲,山茱收而澤瀉瀉,補腎而兼補脾,有補而必有瀉,相和相濟,以成平補之功。”以上內容充分體現汪氏強調平衡的學術思想,這一思想不僅揭示了中醫治療疾病的機制,也為後世治療學上的“八法”運用奠定了堅實基礎。 2、強調病因病機,重視治病求本汪昂認為,凡病必有原因,由於感受的病邪不同,人體的稟受各異,侵犯的臟腑不一,其病機變化也不相同,從而引起各種不同的病證。因此,醫生必須首先明辨病因病機,治病求本,才能明確診斷,提高療效。為此,汪氏在《醫方集解》中,不僅於各類方劑之首,先辨主治病證的病因病機,而且對每方所治病證、藥物配伍意義也詳加解釋。如在“瀉火之劑” 篇首云:“火者,氣之不得其平也。五臟六腑各得其平,則榮衛沖和,經脈調暢,何火之有? 一失其常度, 則沖射搏擊而為火矣。故丹溪曰:氣有餘便是火也。有本經自病者,如忿怒生肝火,勞倦生脾火之類是也;有五行相剋者,如心火太盛必克肺金,肝火太盛必克脾土之類是也;有臟腑相移者,如肝移熱於膽則口苦,心移熱於小腸則淋悶之類是也;又有他經相移者,有數經合病者。相火起於肝腎,虛火由於勞損,實火生於亢害,燥火本乎血虛,濕火因於濕熱,鬱火出於遏抑。又有無名之火,無經絡可

《內經》尋,無脈證可辨,致有暴死者。諸病之中,火病為多,不可以不加察也。”指出火邪有虛實燥濕鬱火之分,多由忿怒、勞倦、肝腎虛損所致,而以臟腑氣機失調為主,臟腑既可自病,亦可相互傳變,故諸病之中以火病最多。又如在“除痰之劑”篇首云:“痰之源不一,有因熱而生痰者,有因痰而生熱者,有因氣而生者,有因風而生者,有因寒而生者,有因濕而生者,有因暑而生者,有因驚而生者,有多食而成者,有傷冷物而成者,有嗜酒而成者,有脾虛而成者。俗雲百病皆由痰起,然《內經》有飲字而無痰字,至仲景始立五飲之名,而痰飲居其一。龐安常曰:善治痰者,不治痰而治氣,氣順則一身津液亦隨而順矣。《證治準繩》云:痰之生,由於脾氣不足,不能致精於肺,而瘀以成者也。治痰宜先補脾,脾復健運之常,而痰自化矣。腎虛不能制水,水泛為痰,是無火之痰,痰清而稀;陰虛火動,火結為痰,是有火之痰,痰稠而濁。痰證初起,發熱頭痛,類外感表證,久則朝咳夜重,又類陰火內傷,走注肢節疼痛,又類風證,但肌色如故,脈滑不勻為異。” 指出多種原因均可導致痰飲,而氣滯水停、脾腎虛損則是形成痰飲的主要病機。再如對本類方劑“二陳湯”所治“一切痰飲為病,咳嗽脹滿,嘔吐噁心,頭眩心悸”等證,汪氏分析曰:“脾虛不能健運,則生痰飲。稠者為痰,稀者為飲,水濕其本也。得火則結為痰,,隨氣升降。在肺則咳,在胃則嘔,在頭則眩,在心則悸,在背則冷,在脅則脹,其變不可勝窮也。”接著又分析本方藥物配伍說:“此足太陰、陽明藥也。半夏辛溫,體滑性燥,行水利痰為君;痰因氣滯,氣順則痰降,故以橘紅利氣;痰由濕生,濕去則痰消,故以茯苓滲濕為臣;中不和則痰涎聚,又以甘草和中補土為佐也。”所釋可謂語簡義明,絲絲入扣。《醫方集解》大多類此,充分反映了汪昂強調病因病機、治病求本的學術思想。

《內經》尋,無脈證可辨,致有暴死者。諸病之中,火病為多,不可以不加察也。”指出火邪有虛實燥濕鬱火之分,多由忿怒、勞倦、肝腎虛損所致,而以臟腑氣機失調為主,臟腑既可自病,亦可相互傳變,故諸病之中以火病最多。又如在“除痰之劑”篇首云:“痰之源不一,有因熱而生痰者,有因痰而生熱者,有因氣而生者,有因風而生者,有因寒而生者,有因濕而生者,有因暑而生者,有因驚而生者,有多食而成者,有傷冷物而成者,有嗜酒而成者,有脾虛而成者。俗雲百病皆由痰起,然《內經》有飲字而無痰字,至仲景始立五飲之名,而痰飲居其一。龐安常曰:善治痰者,不治痰而治氣,氣順則一身津液亦隨而順矣。《證治準繩》云:痰之生,由於脾氣不足,不能致精於肺,而瘀以成者也。治痰宜先補脾,脾復健運之常,而痰自化矣。腎虛不能制水,水泛為痰,是無火之痰,痰清而稀;陰虛火動,火結為痰,是有火之痰,痰稠而濁。痰證初起,發熱頭痛,類外感表證,久則朝咳夜重,又類陰火內傷,走注肢節疼痛,又類風證,但肌色如故,脈滑不勻為異。” 指出多種原因均可導致痰飲,而氣滯水停、脾腎虛損則是形成痰飲的主要病機。再如對本類方劑“二陳湯”所治“一切痰飲為病,咳嗽脹滿,嘔吐噁心,頭眩心悸”等證,汪氏分析曰:“脾虛不能健運,則生痰飲。稠者為痰,稀者為飲,水濕其本也。得火則結為痰,,隨氣升降。在肺則咳,在胃則嘔,在頭則眩,在心則悸,在背則冷,在脅則脹,其變不可勝窮也。”接著又分析本方藥物配伍說:“此足太陰、陽明藥也。半夏辛溫,體滑性燥,行水利痰為君;痰因氣滯,氣順則痰降,故以橘紅利氣;痰由濕生,濕去則痰消,故以茯苓滲濕為臣;中不和則痰涎聚,又以甘草和中補土為佐也。”所釋可謂語簡義明,絲絲入扣。《醫方集解》大多類此,充分反映了汪昂強調病因病機、治病求本的學術思想。 3 、強調未病先防,注重強身健體汪昂在《醫方集解》中首論“補養之劑”,末附《勿藥玄詮》,自始至終強調防

《醫方集解》病保健的重要性。在“補養之劑”中,共選正方42 首,附方54 首,是各類方劑中最多的,足見汪氏對補養健身方藥的重視。在此類方劑中,既有滋陰、助陽、益氣、養血之方,也有培補臟腑之劑,尚有駐容顏、烏髭發、益壽延年之品。在《勿藥玄詮》中說:“人之有生,備五官百骸之軀,具聖知中和之德,所系非細也。不加葆攝,恣其戕傷,使中道而夭橫,負天地之賦畀,辜父母之生成,不祥孰大焉? 故《內經》曰:聖人不治已病治未病。夫病已成而後藥之,譬猶渴而穿井,鬥而鑄兵,不亦晚乎!茲取養生家言淺近易行者,聊錄數則,以聽信士之修持。又將飲食起居之禁忌,撮其大要,以為縱恣者之防範,使人知謹疾而卻病,不猶勝於修藥而求醫也乎?”基於上述思想,汪昂乃徵引《內經》養生之論及儒、釋、道三家修煉之法,以備世人採用。如引《素問•上古天真論》云:“上古之人,其知道者,法於陰陽,和於術數,食飲有節,起居有常,不妄作勞,故能形與神俱,而盡終其天年,度百歲乃去。今時之人不然也,以酒為漿,以妄為常,醉以入房,以欲竭其精, 以耗散其真,不知持滿,不時御神,務快其心,逆於生樂,起居無節,故半百而衰也。”又說:“夫上古聖人之教下也,虛邪賊風,避之有時,恬淡虛無,真氣從之,精神內守,病安從來!”文雖不多,但卻是《內經》養生的精華。人生活在自然界中,必須適應自然界陰陽氣候的變化,隨時避免外來邪氣的侵害,才能保持天人相應的平衡協調狀態。同時,人體本身也是一個小天地,也要維持陰陽的平衡協調,而要達到這樣的境地,就必須做到精神樂觀,飲食有節制,起居有定時,勞逸相結合。這樣自會形體壯盛,精神充沛,既能防病,又能延年。對於養生防病的具體方法,汪氏乃引貫徹三教的“調息之法”、蘇子瞻的《養生頌》、佛門道教的“小周天”、《道經》的“六字訣”以及《一秤金訣》、《金丹秘訣》 、十六事宜等,這些方法簡便易行, 實出於汪氏的良苦用心。另外,汪氏還載列了風寒濕等諸傷以及飲食起居之禁忌,作為縱恣者之防範。如對色慾過度耗傷腎精的危害,指出:“夫精者,神倚之如魚得水,氣依之如霧覆淵,不知節嗇,則百脈枯槁,交接無度,必損腎元。外雖不泄,精已離宮,定有真精數點,隨陽之痿而溢出,如火之有煙焰,豈能復返於薪哉!”這一告誡至今仍有一定的現實意義。《醫方集解》問世後,曾多次翻刻刊行,據《全國中醫圖書聯合目錄》所載,現存版本共有79 種,影響很大,流傳極廣,成為臨證習方者的必備醫籍,後代如《成方切用》等諸多方書均仿其體例編次,現代方劑學教材亦參照其分類法編纂章節。《中國醫籍通考》謂:“是書既出,遂為後世方劑學之圭臬。” 總之,《醫方集解》選方廣博而精當,內容豐富而實用,並引錄大量著名醫家論述予以詮釋,實為後學之重要參考。正如汪氏在《醫方集解•凡例》中所云: “醫書浩瀚,泛覽為難。是用裒合諸家,會集眾說, 由博返約,用便搜求,實從前未有之書,亦醫林不可不有之書也。”

《醫方集解》病保健的重要性。在“補養之劑”中,共選正方42 首,附方54 首,是各類方劑中最多的,足見汪氏對補養健身方藥的重視。在此類方劑中,既有滋陰、助陽、益氣、養血之方,也有培補臟腑之劑,尚有駐容顏、烏髭發、益壽延年之品。在《勿藥玄詮》中說:“人之有生,備五官百骸之軀,具聖知中和之德,所系非細也。不加葆攝,恣其戕傷,使中道而夭橫,負天地之賦畀,辜父母之生成,不祥孰大焉? 故《內經》曰:聖人不治已病治未病。夫病已成而後藥之,譬猶渴而穿井,鬥而鑄兵,不亦晚乎!茲取養生家言淺近易行者,聊錄數則,以聽信士之修持。又將飲食起居之禁忌,撮其大要,以為縱恣者之防範,使人知謹疾而卻病,不猶勝於修藥而求醫也乎?”基於上述思想,汪昂乃徵引《內經》養生之論及儒、釋、道三家修煉之法,以備世人採用。如引《素問•上古天真論》云:“上古之人,其知道者,法於陰陽,和於術數,食飲有節,起居有常,不妄作勞,故能形與神俱,而盡終其天年,度百歲乃去。今時之人不然也,以酒為漿,以妄為常,醉以入房,以欲竭其精, 以耗散其真,不知持滿,不時御神,務快其心,逆於生樂,起居無節,故半百而衰也。”又說:“夫上古聖人之教下也,虛邪賊風,避之有時,恬淡虛無,真氣從之,精神內守,病安從來!”文雖不多,但卻是《內經》養生的精華。人生活在自然界中,必須適應自然界陰陽氣候的變化,隨時避免外來邪氣的侵害,才能保持天人相應的平衡協調狀態。同時,人體本身也是一個小天地,也要維持陰陽的平衡協調,而要達到這樣的境地,就必須做到精神樂觀,飲食有節制,起居有定時,勞逸相結合。這樣自會形體壯盛,精神充沛,既能防病,又能延年。對於養生防病的具體方法,汪氏乃引貫徹三教的“調息之法”、蘇子瞻的《養生頌》、佛門道教的“小周天”、《道經》的“六字訣”以及《一秤金訣》、《金丹秘訣》 、十六事宜等,這些方法簡便易行, 實出於汪氏的良苦用心。另外,汪氏還載列了風寒濕等諸傷以及飲食起居之禁忌,作為縱恣者之防範。如對色慾過度耗傷腎精的危害,指出:“夫精者,神倚之如魚得水,氣依之如霧覆淵,不知節嗇,則百脈枯槁,交接無度,必損腎元。外雖不泄,精已離宮,定有真精數點,隨陽之痿而溢出,如火之有煙焰,豈能復返於薪哉!”這一告誡至今仍有一定的現實意義。《醫方集解》問世後,曾多次翻刻刊行,據《全國中醫圖書聯合目錄》所載,現存版本共有79 種,影響很大,流傳極廣,成為臨證習方者的必備醫籍,後代如《成方切用》等諸多方書均仿其體例編次,現代方劑學教材亦參照其分類法編纂章節。《中國醫籍通考》謂:“是書既出,遂為後世方劑學之圭臬。” 總之,《醫方集解》選方廣博而精當,內容豐富而實用,並引錄大量著名醫家論述予以詮釋,實為後學之重要參考。正如汪氏在《醫方集解•凡例》中所云: “醫書浩瀚,泛覽為難。是用裒合諸家,會集眾說, 由博返約,用便搜求,實從前未有之書,亦醫林不可不有之書也。”學術特點及臨床指導意義

2.注重實用,尊古而不非今《醫方集解》選方,以“諸書所共取,人世所常用”為宗旨,用藥以簡明專一、正中和平為首選,即使有一二攻堅瀉熱的“厲劑”,也必須是病情所必需者。對於藥味幽僻,採制艱難,及所治屬奇症怪病,以及未經後人實踐驗證的古方、藥味龐雜超過20味者,則概不選錄,總之以簡明實用為原則。這就保證了《醫方集解》所載之方,大多是用藥平實、療效確實,臨床上用得上、用得起的好方。汪氏尊古而不非今,對於後世醫家所創製的新方,只要理論上有一二新意,實踐上證明有效,也多方採擷,加以選錄。諸如《局方》之藿香正氣散、李東垣的益氣聰明湯、羅謙甫的秦艽鱉甲散、邵應節的七寶美髯丹等等,至今仍是廣大臨床醫生的習用方。

3.獨抒己見,按語別出心裁汪氏認為,古今方書,至為繁多,然立法制方、藥性配伍、製劑方義,鮮有發明,不便於醫者理解其制方之原理,更好地掌握和運用。因而在《醫方集解》每首醫方之下,專列集解一節,選擇諸家方論,專題加以評說。汪氏的《醫方集解》簡明扼要,切中肯綮,有助於讀者掌握制方用方的真諦。如大補陰丸方集解云:“此足少陰藥也。四者皆滋陰補腎之藥,補水即所以降火,所謂壯水之主,以助陽光是也。加豬脊髓者,取其能通腎命,以骨入骨,以髓補髓也。”短短几句話,把大補陰丸的方義闡述得清清楚楚、明明白白。除一般的正面評述之外,汪氏還以“昂按”的形式,對有關方劑中特別需要說明的問題獨抒己見。汪氏的按語,大多注重反思,別出心裁,對於讀者正確理解方義,同樣具有重要的價值。

學習和套用

學習《醫方集解》1.全面學習,重點掌握《醫方集解》作為一部中醫臨床人才必讀的方劑學專著,需要全面系統地進行學習,並在全面學習的基礎上重點掌握。全書所載700餘首方劑中,388首正方應當是需要著重掌握的要點。而每首方劑中,其主治、來源、適應證、藥味組成、炮製方法、方義和附方,都是需要全面學習的內容。利用歌訣幫助記憶,一直被認為是學習中醫方劑的一條捷徑。汪氏曾編有《湯頭歌訣》一部,可以參考使用。如果方便的話,在全面學習、重點掌握的基礎上,自編一套《醫方集解》歌訣,以便套用。

學習《醫方集解》1.全面學習,重點掌握《醫方集解》作為一部中醫臨床人才必讀的方劑學專著,需要全面系統地進行學習,並在全面學習的基礎上重點掌握。全書所載700餘首方劑中,388首正方應當是需要著重掌握的要點。而每首方劑中,其主治、來源、適應證、藥味組成、炮製方法、方義和附方,都是需要全面學習的內容。利用歌訣幫助記憶,一直被認為是學習中醫方劑的一條捷徑。汪氏曾編有《湯頭歌訣》一部,可以參考使用。如果方便的話,在全面學習、重點掌握的基礎上,自編一套《醫方集解》歌訣,以便套用。 2.旁搜博採,由博反約《醫方集解》是一部理、法、方、藥緊密結合,辨證論治相互貫通的方書。“雖名方解,然而病源脈候、臟腑經絡、藥性治法,罔不必備。”所以有人總結“此書之長,在於辨證論方。”汪氏的辨證論方,上自《黃帝內經》、《傷寒論》之旨,下逮金元四大家諸賢之論,匯集數十家方劑研究之精髓,並參與己見,博觀約取,從而達到了裁議精當、融會貫通的境地。借鑑汪氏旁搜博採,由博反約的方法學習《醫方集解》,應當是把握《醫方集解》精神實質的一條重要途徑。

3.驗證臨床,發展創新理論聯繫實際,注重臨床實用,是《醫方集解》的最主要的編撰特色。學習《醫方集解》的主要目的,就是要正確把握中醫基本方劑的制方規律、藥性方義、套用要點,發展創新中醫的方劑理論,提高中醫的臨床療效。學習套用前人的方劑,重要的是學習其方法,把握其規律,緊密結合臨床脈證,巧加化裁,靈活運用。切忌膠柱鼓瑟,不知變通,“拘執死方以治活病”,以致貽誤病情,“誤世殃人”。此外,近代以來,乃至當代,中醫方劑套用和研究的成果不斷湧現,《醫方集解》中所涉及方劑的文獻研究、臨床研究、實驗研究、劑改研究的報導數以萬計,這些都需要及時了解和借鑑,從而不斷促進中醫方劑學的創新和發展。需要指出的是,中醫方劑博大精深,《醫方集解》中所載,畢竟只是各科各門的代表方而已。個別醫方的選錄與評按,也還存在有不盡妥當或不合時宜的內容,讀者在學習和套用的過程中,應注意加以鑑別和摒除。

古代中醫基本典籍(十一)

| 祖國傳統醫學典籍是中國科技遺產中保存最完整的一部分,中醫藥典籍又是中國文化傳統的重要載體之一,隨著科學的進步和現代通訊技術的發展,進一步認識和開發利用中醫藥典籍具有重大的現實意義。 |

《醫方集解》

《醫方集解》 安徽省休寧縣

安徽省休寧縣 《醫方集解》

《醫方集解》 《醫方集解》

《醫方集解》 《內經》

《內經》 《醫方集解》

《醫方集解》 學習《醫方集解》

學習《醫方集解》