簡介

作者鑒於當時世醫對傷寒、溫病分辨不清,以致誤治甚多,故著重將傷寒、溫病的病情及治法予以明辨。卷一傷寒、溫病證治,主要參考《傷寒論》和《溫病條辨》。卷二為內科雜症、五官科、婦、兒、外科等多種病證治法,並集有作者驗方、古方、時方,及民間簡易方。

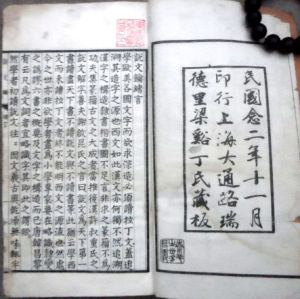

版本

本書現有清光緒刻本,後本書收入《古歡室醫書三種》中。

作者

曾懿,字伯淵,又名朗秋。清鹹豐二年(1852)出生於四川華陽縣(今屬成都市)一個官紳家庭。十歲時其父曾詠卒於江西鄙陽任所,其母左錫嘉帶著子女返回了四川老家。為了讓子女受到更好的教育,左錫嘉把家搬到了成都城附近的浣花溪一帶,這個新家和唐代大詩人杜甫的故居近在咫尺。在左錫嘉淳淳教誨下,曾懿自幼研讀經史,擅長丹青、文辭。許多患者由於醫治無效而喪生。曾懿既憐鄉民之無辜,更恨庸醫不識寒溫,泥執古方之無能,乃廢寢忘食地苦讀家藏醫藥典籍,上始漢、唐,下迄清末,凡精闢之論述,嚴謹之方劑,都一一摘錄下來,悉心鑽研。

曾懿作為一個自學成才的醫生,在醫學理論上並不執一家之言。她認為:漢代張仲景固為醫中之聖,其所著《傷寒論》,後世醫家奉為圭皋,不無道理。金元四家也各布勝處,當為效法。主張今之業醫者不可一概泥於古方古法,而應“潛心體察,掇其精英,摘其所偏,自能豁然貫通,變化無窮”。如此,方能收到更好的效果。由於她目睹瘟疫肆虐,荼毒鄉民之慘狀,故對葉天士、吳鞠通等瘟病學家甚為推崇,認為這些醫家“皆能運化古方,以治今人之病。”她尤服膺吳氏之《瘟病條辯》,稱此書“妙在顧人津液,不專攻伐。”並說“懿身經四次溫症,得以轉危為安,皆得力於斯書這居多”。

辨證相當仔細

曾懿辨證是相當仔細的,比如治療瘟病,她不單重視瘟病傷津,而且也考慮到病後傷陽(氣)。她指出:瘟病癒後,面色萎黃,舌淡,不欲飲水,不食,陽氣虛也,小建中湯主之。“溫熱病毒之邪屬火、屬陽,傷陰的後果是顯而易見的,但病後陽虛卻往往被醫生忽視。由此可見,曾懿對瘟病治療的認識是很全面的。

曾懿運用成方,並不拘於原書所規定的主治條文,常擴大其套用範圍。如《金匱要略》之葶藶大棗瀉肺湯,本治“痰水壅肺,喘不得臥,或支飲不得息”。而曾懿卻謂“此方(對)濕、飲、腰肋疼不可忍等症有其效”。並舉例說:“外子酒濕黃疸,每必先右肋痛且肢冷,醫用辛溫服少許更甚,服此方即愈,此經驗良方也”。曾懿往往自己配製方藥,用藥十分精當,配合非常巧妙,有的還是親身經歷過。比如她32歲時,曾得了陰症喉痹,十分危險,她將上桂心、炮姜、甘草各1.5克,放入茶碗中,用開水沖入,又將有藥的茶碗隔水蒸後,將茶碗中的藥含上一口,慢慢咽下,總算脫離了危險。後來她就用這個方子治好了不少病人。

重視民間經驗

曾懿十分重視民間經驗。她在院北某地聽到一個士兵說,以前他從軍到一個地方,得了噎病,能飲不能食,一點辦法也沒有。過了數日,他到一個集市遊蕩,走得口渴,又沒有茶水可買。只見一個小販,用一大鍋煮雞十幾隻現賣、這個士兵實在口渴得厲害,就與小販協商,買了點鍋中雞汁飲以解渴。不料這雞汁又濃又鮮,食下即到了下焦,不象從前飲水進食,往往阻於上焦而不入。於是,此兵就連買幾大碗雞汁飲服。以後他常用雞湯煮粥作為主要飲食,胃膈漸開,毛病也慢慢好了。言者無心,聞者有意。曾懿聽了以後,用心記住,以後凡遇到這類噎膈症,她就用濃雞汁,略加薑汁治之,都獲得了很好的效果。

曾懿生活在晚清,時西風東漸,不少守舊者對西方醫學知識尚不認識,一味反對。然曾懿卻能廣收博採,加以利用。她常告訴病人要“節勞以保腦力”,“時吸新鮮空氣以保肺”,還要加強“運動使血烙(脈)流通”等,尤其是對婦女,她認為“昔者女人,幽囚深閨之中,不能散悶於外,非但中懷鬱結不舒,即空氣亦不流通,多病之由,職是故也”。可見,曾懿的思想是較為進步的。

曾懿二十歲與江南才士袁學昌(號幼安)結為連理。袁為江蘇武進人,才學出眾,曾懿與之結合後,曾宦遊閩、皖、浙、贛等省凡二十餘年,其間夫妻間朝夕講求,風雅唱和,使曾懿在文學和醫學方面皆有長進。

著書成就

醫學篇

她不忘當初學醫之艱難,決心將自己的心得體會告訴後來者,乃發奮著述。終於在光緒三十二年(1906)她五十四歲時,著成《醫學篇》,並於次年在湖南長沙刻板問世。《醫學篇》一共有兩冊,是木刻本。上冊共4卷。第一卷有脈論、舌色論、溫病、傷風,傷寒病論等,第二卷為溫病傳入中焦治法,第三卷為溫病傳入下焦治法,第四卷為傷寒治法。下冊也有4卷,第一卷為雜病,第二卷為婦科,第三卷為小兒科,第四卷為外科。書中將傷寒、瘟病兩類疾病的病情及治法詳加辨析,分為數章加以介紹。並將《瘟病條辯》、《溫熱經緯》諸書各方,摘錄成帖,明澈顯要,使人一目了然。曾懿曾得過四次溫病,全賴著名溫病醫家吳鞠通的理論指導方轉危為安。因此,她十分崇拜吳鞠通的《溫病條辨》。在她自己的著作中很多地方都採用吳鞠通的學說和醫方。她又將生平經歷醫效古方、時方及自製諸方,選其靈驗素著者,分成傷寒、瘟病、雜症、婦科、幼科、外科等類,一併附於書中,使學者能從中獲益,不致受庸醫之誤。是書出後,不脛而走,醫者甚為重視。1933年,蘇州國醫書社將該書重輯為《診病要訣》、《雜病秘笈》、《幼科指迷》、《寒溫指迷》、《婦科良方》、《外科纂要》6種,名為《曾女士醫學全書》(六種)鉛印發行,使該書之流傳更廣,影響更大。

女學篇

曾懿在完成《醫學篇》之後,接著又完成了《女學篇》和《中饋錄》各一卷。《女學篇》是曾懿與袁幼安宦遊東南諸省,目睹清王朝腐敗無能,西洋列強“夾我屬國,踞我港灣,攘我主權,乾我內政”的社會狀況,為救國圖強而力倡女學之作。曾懿認為,國家興亡,首在教育,而占四萬萬人口半數的“陶融女子,還以讀書明理為第一”。在《女學篇》中,曾懿提出了女學教育的三項主張。一是“教育子女,各盡義務,所以培植國民之基礎”。二是“勤儉勞苦,家給人足,所以籌劃家政之根本”。再就是“醫學衛生,以保康強,所以強大種族之原理”。雖然曾懿提倡的女學並非救國救民之良策,但她關心國事,憂國憂民的思想在當時是有一定進步意義的。

中饋錄

《中饋錄》具有家政學的性質。曾懿在《中饋錄》中明確地提出,她寫此書的目的和意義。她認為:“昔藻詠於《國風》,羹湯調於新婦。古之賢媛淑女,無有不嫻於中饋者。”她為了使新婦和尚未進入烹飪門庭的新手都來提高自己業務素質,“茲將應習食物製造各法筆之書。”其目的,“庶使學者有所依歸,轉相效傲,實行中饋之職務。”《中饋錄》集中地介紹了江南一帶民間常用食品的製作方法和保藏方法,詳細的記載了:宣威火腿、香腸、肉鬆、魚鬆、五香熏魚、風魚、醉蟹、皮蛋、糟蛋、辣豆瓣、豆鼓、腐乳、醬油、泡鹽菜、冬菜、甜醪酒、酥月餅等20種常見的食品製作方法。在製作過程中如何選擇主料、配料份量,各種佐料的配用、操作方法,以及製作適宜和不適宜的季節、注意事項等,都闡述得極為周到、詳細、具體,且簡便易行。中國商業出版社將《中饋錄》列入《中國烹飪古籍叢刊》編排出版,並指出該書有一定的科學道理,至今仍為人們採用。

總結

《醫學篇》、《女學篇》、《中饋錄》三書雖然內容有所不同,但因皆出自女醫家之手,故清光緒32年木刻時,其子袁勵準取曾懿之書齋名將上述著作合輯為《古歡室全集》刊印於世。其子袁勵準為宣統皇帝溥儀的老師,現“新華門”匾額為其親筆手書。

1907年以後,曾懿隨其夫入京,晚年仍為人診病,暇則以詩、畫自娛。1927年冬,曾懿卒於北京,時年75歲。

古代中醫基本典籍(十一)

| 祖國傳統醫學典籍是中國科技遺產中保存最完整的一部分,中醫藥典籍又是中國文化傳統的重要載體之一,隨著科學的進步和現代通訊技術的發展,進一步認識和開發利用中醫藥典籍具有重大的現實意義。 |