《政治經濟學概論》(Traitéd'économiePolitique),資產階級庸俗經濟學的代表作

《政治經濟學概論》

《政治經濟學概論》內容介紹

《政治經濟學概論》

《政治經濟學概論》作者簡介

薩伊生於法國里昂一個商人家庭,少年時代就開始學習商業。

《政治經濟學概論》作者

《政治經濟學概論》作者內容提要

歷史背景

從1805年起,薩伊從事工商業活動——開辦新型紡紗廠。到1813年才恢復研究工作。並於1817年發表《政治經濟學精義》——這是上述《政治經濟學概論》一書的縮本。在1828-1833年間,薩伊又把他的講稿編成了六卷本的《政治經濟學教科書》。

讓•巴蒂斯特•薩伊

讓•巴蒂斯特•薩伊薩伊在《政治經濟學概論》中,首先提出了政治經濟學的研究對象,把政治經濟學劃分為生產、分配和消費三個部分,這就是被後來經濟學家採用的所謂的“三分法”。這是一種首創,而且是對社會經濟生活領域的科學劃分。事實上,除了後來的經濟學家詹姆斯•穆勒在薩伊的劃分之外又添加了一個交換之外,此後人們對這種劃分再沒有提出什麼突破性的補充見解,更不必說否定性的意見了。時至今日,薩伊的這個“三分法”和後來的“四分法”仍然有其合理性和生命力。

書目結構

《政治經濟學概論》一書中,除了緒論以外,分為財富的生產、分配和消費,共3篇42章。

本書的基本結構是:第一篇是“討論進行生產所需的生產要素”,第二篇是確定“價值是根據什麼規律在各個成員中間分配,成為個人收入”的,最後一篇所討論的是“財富生產的相對物”,即消化掉生產的成果。在這裡,生產表現為中間環節。於是,生產、分配、消費形成一個嚴整的邏輯聯繫。

文章節選

如果我們肯費點心機研討在人類所過的生活是社會生活的場

《政治經濟學概論》

《政治經濟學概論》財富和上述價值成比例;組成財富的階值的總計越大,財富便越大,組成財富的價值的總計越小,財富便越小。

一種東西的價值,未經人們承認之前,總是不明確的,任意估定的。一個人如果對他所擁有的東西。任意估很高的價,他並不因此變得更富裕。但當別人想要這東西,顋把一定數量同樣有價值的其他東西來交換它時,這東西便具有等於後一種東西的價值。

人們毫不猶豫地願意拿出以交換一件東西的一定數量的貨幣叫做價格。在某一時刻和某一地點,一件東西的所有者,如果願意賣掉它一定可換得到的錢,叫做該東西的時價。

理論體系及貢獻

薩伊在他的《政治經濟學概論》等書中闡述了他的賦稅理論。主要包括這幾項內容:

(1)賦稅定義。

他認為,“所謂賦稅,是指一部分國民產品從個人之手轉到政府之手,以支付公共費用或公共消費”。並進一步解釋說,課稅是納稅人繳納的貨物的價值,“納稅人付出賦稅就是損失了貨幣。賦稅一經被政府或其官員消費,對整個社會來說,價值便消失了”(這兩段話均出自《政治經濟學概論》商務印書館1982年第501~502頁)。因此,薩伊認為,政治經濟學應該研究賦稅的性質、賦稅的來源及賦稅對國家和個人利益的影響。薩伊不同意租稅的負擔會促進生產的觀點,認為課稅是向私人提取他們的一部分財產充作公用,這些公共支出不用於社會的再生產。

(2)課稅原則。

薩伊認為國家“最好的財政計畫是儘量少花費,

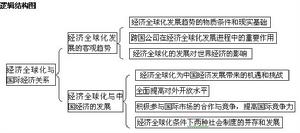

《政治經濟學概論》邏輯關係圖

《政治經濟學概論》邏輯關係圖(3)稅負轉嫁與歸宿。

薩伊用“供需彈性”的理論來分析稅負的轉嫁與歸宿問題。認為課稅客體的負稅比例與該課稅客體的供給與彈性成比例,課稅客體的需求彈性越大,租稅的歸宿越趨向於賣方;課稅客體的供給彈性越大,租稅的歸宿越趨向於買方。

《政治經濟學概論》

《政治經濟學概論》對於財富的來源,薩伊不同意斯密的勞動價值論。他認為,物質是一個既定的量,不能增加也不能減少,並非人力所能創造。人力能夠做的,只是改變已經存在的物質形態,使之提供以前所不具有的效用,或者擴大原有的效用。效用作為物品滿足人類需要的內在力量,是物品價值的基礎,人們之所以承認某些東西有價值,完全是由各種具有效用的物品組成,因此,創造效用便是創造財富。

既然生產就是創造效用,那么,在生產過程中對效用作出貢獻的,不僅有勞動,還有資本和土地。因此,物品的價值,是由資本、土地和勞動這三種生產要素協同創造的。在此基礎上,賽伊得出了他的分配理論:既然價值由三種生產要素共同創造,那么,三要素的所有者理應取得相應的報酬,即工人得到工資,資本所有者得到利息,土地所有者得到地租。因為工資是勞動創造效用的收入,地租是土地創造效用的收入,利息是資本創造效用的收入,所以這三種收入便是效用的生產費用,生產費用是對生產三要素進行生產性服務所支付的代價,是它們各自貢獻的合理報酬,至於生產費用的價格,則由市場供求決定。這樣,賽伊建立了他的三位一體公式:資本—利息;土地—地租;勞動—工資。

薩伊認為,資本、土地、勞動都是生產必需的要素,這些生產要素的所有者,按照各自的動機把要素投向企業進行生產,實際上是以損失該要素的其他用途作為代價的,如資本所有者推遲自己的消費,而將資本交與企業處置,其所得到的償付便是利息;地主放棄土地的直接經營,因而他應得到補償,即租金;勞動者為工作割捨了休閒,所以他有權利獲取工資,等等。因此,每個生產要素的所有者,當他把其擁有的生產要素投入價值生產過程,實際上就有理由憑藉要素所有權,參與產品和價值分配,彌補其損失。同時,薩伊明確指出,利息與利潤是兩個不同的概念,利潤是企業主承擔企業資本經營的風險所得,是對他的事業心、才幹、甘於冒險的精神品質及高度熟練勞動的報酬;而真正使用資本所付的租金,則才是利息。

通過薩伊的這一番描述,人們便看到了如下的畫面:以“三分法”為特徵的政治經濟學體系;以“生產三要素”為核心的財富生產理論;以“三位一體公式”為準則的財富分配理論。這些,就是被尊為“政治經濟學王子”的賽伊的經濟學說。

薩伊對西方經濟學所做的最大貢獻,是他創立的按生產要素分配理論。他所提出的工資是勞動的報酬、利息是資本的報酬、地租是土地的報酬以及利潤是企業家才能的報酬這一整套分配理論,至今仍是西方經濟學的信條,並在實踐中得到廣泛深入的實施。