圖書簡介

《經濟發展理論》

《經濟發展理論》《經濟發展理論》一書是約瑟夫 • 熊彼特早期成名之作。熊彼特在這本著作里首先提出的“創新理論”,當時曾轟動西方經濟學界,並且一直享有盛名。此書最先以德文發表於1912年,修訂再版於1926年,越數年又重印了德文第三版。1934年,以德文修訂本為依據的英譯本,由美國哈佛大學出版社出版,被列為(哈佛經濟叢書)第46卷。現在的中譯本,據此英譯本譯出。被譽為:西方經濟學界第一本用“創新”理論來解釋和闡述資本主義的產生和發展的專著

歷史背景

熊彼特

熊彼特熊彼特寫這部著作的年代,正是資本主義工業迅速發展,國民生產總值持續增長,資本主義從自由競爭階段向壟斷過渡的時期。該書從各個不同的側面,概括了資本主義產生和發展的主要經濟現象,在描述歷史發展過程的同時,作了開創性的深刻論述,將歷史敘述和理論論證融為一體,體現了熊彼特卓越的文體風格。他在這本著作里首先提出的“創新理論”,當時曾轟動西方經濟學界,為其贏得了廣泛而持久的聲譽。

基本觀點

熊彼特的《經濟發展理論》以“對於利潤、資本、信貸、利息和經濟周期的考察”作為副標題,涉獵範圍可謂極其廣泛。但是書中最具特色和最引人注目的,還是他所提出的“創新理論”。

書目結構

全書共分為六章。

《經濟發展理論》

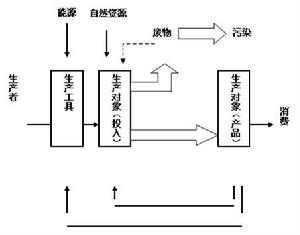

《經濟發展理論》第一、第二兩章最為重要,從靜止狀態的“循環流轉”到經濟發展的根本現象,特別是第二章 ,對經濟發展,包括從“企業家”的特點和功能、“生產要素的新組合”、“創新”的涵義和作用,直到資本主義的產生,熊彼特都作了開創性的精闢的論述,既是理論上的探討,也是歷史發展過程的概述。

第三、四、五各章則進一步分別闡述了信貸與資本,企業家利潤,以及資本的利息。我們可以概括地說,“創新理論”就是熊彼特“經濟發展理論”的核心。

理論體系

《經濟發展理論》

《經濟發展理論》然後,熊彼特從“動態”和“發展”的觀點分析了“創新”和資本主義。他在這裡通過引進“企業家”和“創新”而導出了資本主義。這些內容就是書中第二章所闡述的“經濟發展”的根本現象,也是熊彼特“創新理論”的本體。

按照熊彼特的觀點,所謂“創新”,就是“建立一種新的生產函式”,也就是說,把一種從來沒有過的關於生產要素和生產條件的“新組合”引入生產體系。在熊彼特看來,作為資本主義“靈魂”的“企業家”的職能就是實現“創新”,引進“新組合”。所謂“經濟發展”也就是指整個資本主義社會不斷地實現這種“新組合”而言的。

《經濟發展理論》

《經濟發展理論》熊彼特所說的“創新”、“新組合”或“經濟發展”,包括以下五種情況:(1)引進新產品;(2)引用新技術,即新的生產方法;(3)開闢新市場;(4)控制原材料的新供應來源;(5)實現企業的新組織。按照熊彼特的看法,“創新”是一個“內在的因素”,“經濟發展”也是“來自內部自身創造性的關於經濟生活的一種變動”。我們認為,這種觀點有一定的合理成分。

熊彼特認為,“資本主義在本質上是經濟變動的一種形式或方法,它從來不是靜止的”。他借用生物學上的術語,把那種所謂“不斷地從內部革新經濟結構,即不斷地破壞舊的,不斷地創造新的結構”的這種過程,稱為“產業突變”。並說“這種創造性的破壞過程是關於資本主義的本質性的事實,應特別予以注重。”所以在熊彼特看來,“創新”、“新組合”、“經濟發展”,都是資本主義的本質特徵;離開了這些,就沒有資本主義。在這裡,熊彼特雖然強調了生產技術革新對資本主義經濟發展的作用,並在一定程度上引用了“變動”和“發展”的觀點,但卻抽掉了資本主義的生產關係,掩蓋了資本主義的基本矛盾。

在熊彼特看來,所謂資本,就是企業家為了實現“新組合”,用以“把生產指往新方向”、“把各項生產要素和資源引向新用途”的一種“槓桿”和“控制手段”。資本不是具體商品的總和,而是可供企業家隨時提用的支付手段,是企業家和商品世界之間的“橋樑”,其職能在於為企業家進行“創新”而提供必要的條件。但是我們知道,資本是一種生產關係,是為資本家帶來剩餘價值的價值。這裡,熊彼特卻完全歪曲了資本的實質,掩蓋了資本家對僱傭工人的剝削關係。

接著,熊彼特又分析了“企業家利潤”及“利息”的產生。按照熊彼特的觀點,只有在實現了“創新”的“發展”情況下,才存在企業家,才產生利潤,才有資本和利息。這時,企業總收入超過其總支出;這種“餘額”或剩餘,就是“企業家利潤”。在熊彼特看來,這是企業家由於實現了“創新”或生產要素的“新組合”而“應得的合理報酬”。

貢獻

《經濟發展理論》

《經濟發展理論》第一,利息實質上來自“剩餘價值”或“餘額價值”。在正常的經濟生活里,除了上述“餘額”或“剩餘”外,沒有別的東西能產生利息。而這種“餘額”或“剩餘”,如前所述,乃來自“創新”所引起的“經濟發展”。因此,在“循環流轉”的情況下。也就是在沒有“經濟發展”的情況下,就不會有利息。

第二,“發展”帶來的“餘額”或“剩餘”價值,一般分為兩類:一類是企業家利潤;一類是同“發展”本身相聯繫的結果。顯然,利息不能來自後者,因此,利息只有來自也必須來自“企業家利潤”。利息便是從這種報酬中支付的,如同對利潤的一種“課稅”。

第三,在一種通行“交換經濟”也就是“商品經濟”的社會裡,利息不是暫時的,而是一種永久現象。值得一提的是,在利息理論上,熊彼特的“創新”和“制度”利息論則與他的老師龐巴維克的“時差”利息論大相異趣。他們師生二人,也曾為這一問題有過多次為經濟學界所注目的爭論。姑不論兩人的論點誰對誰錯或兩者皆錯,這種爭辯的精神卻頗有可取之處。

這裡,熊彼特所謂的“企業家利潤”,實際上只不過是一種“超額利潤”。但即使是這種利潤,也還是相對剩餘價值的一種表現形式,是企業資本家的一種剝削收入,而不是什麼“應得的合理報酬”。利息是從“企業家利潤”中支付的,不言而喻也是一種剝削收入。

《經濟發展理論》

《經濟發展理論》在本書最後第六章中,熊彼特運用他的“創新理論”分析了經濟周期的形成和特點。熊彼特認為,由於“創新”或生產要素的“新組合”的出現,不是象人們按照“機率論的一般原理”所預料的那樣連續均勻地分布在時間序列之上,而是時斷時續、時高時低的,有時“群聚”(ingroupsorswarms,即“成組”或“成群”),有時稀疏,這樣就產生了“商業循環”或“經濟周期”。同時,在資本主義的歷史發展過程中,“創新”是多種多樣、千差萬別的,因而對經濟發展的影響就有大小、久暫之分,這就形成了周期的升降起伏波動。

從附錄“經濟變動的分析”一文可以看出,熊彼特的“多層次”經濟周期理論,是綜合了前人的論點、加上自己的見解而融貫形成的。他首次提出在資本主義的歷史發展過程中,同時存在著長、中、短“三種周期”的理論。

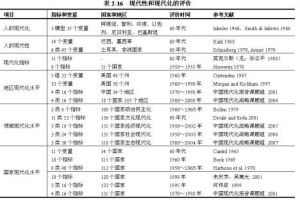

第一種是經濟“長周期”,或稱“長波”,又稱“康德拉季耶夫周期”,由俄國經濟學家尼古拉•D•康德拉季耶夫於1926年首先提出,所以以他的名字命名。每一個周期歷時50年或略長一點。在這裡,熊彼特沿襲了康德拉季耶夫的說法,把近百餘年來資本主義的經濟發展過程進一步分為三個“長波”,而且用“創新理論”作為基礎,以各個時期的主要技術發明和它們的套用,以及生產技術的突出發展,作為各個“長波”的標誌。

“長波”I——從大約1783年到1842年,是所謂“產業革命時期”。值得注意的是,這是專指第一次“產業革命”。

“長波”II——從1842年到1897年,是所謂“蒸汽和鋼鐵時代”。同樣值得注意的是,這裡所提到的蒸汽是與上一時期的技術發明有連貫性的。

《經濟發展理論》

《經濟發展理論》第二種周期就是通常所說的平均大約9年到10年的資本主義經濟周期,又稱“尤格拉周期”,由法國的克萊門•尤格拉於186O年提出。在三種周期中,這一種是提出最早的。

第三種是平均大約40個月(將近三年半)的所謂“短周期”或“短波”,又稱“基欽周期”,由美國的約瑟夫•基欽於1923年提出。

熊彼特還宣稱,上述幾種周期並存而且相互交織的情況,正好進一步證明了他的“創新理論”的正確性。因為在他看來,從歷史統計資料表現出來的這種周期的變動,特別是“長周期”的變動,同各個周期內的生產技術革新呈現著相當密切的關聯。概言之,一個“長波”大約包括有六個“中程周期”,而一個中程周期大約包含有三個“短波”。熊彼特本人也認識到,除了“長波”外,很難就“中程周期”,更不能就“短波”,具體地指出,某一個周期的上升波動是和某一種工業的發展或某一種生產技術的革新有關聯的。

熊彼特的關於經濟周期的思想觀點和各個周期的具體內容,在1939年出版的他的兩大卷《經濟周期》一書里,有更加廣泛的描繪和詳盡的發揮。

總的說來,熊彼特的《經濟發展理論》,可以說是西方經濟學界第一本用“創新”理論來解釋和闡述資本主義的產生和發展的專著。