歷史發展

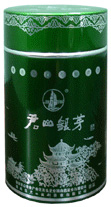

鹿苑毛尖

鹿苑毛尖鹿苑茶品質獨具風格,芬芳馥郁,滋味醇厚,被譽為湖北茶中之佳品。

早在清代乾隆年間,就選為貢茶。

清代光緒九年(公元1883年),高僧金田來到鹿苑巡寺講法,品茶題詩,稱頌鹿苑茶為絕品。詩云:“山精石液品超群,一種馨香滿面熏,不但清心明目好,參禪能伏睡魔軍。”

品質特點

外形條索環狀(環子腳),白毫顯露,色澤金黃(略帶魚子泡),香郁高長,滋味醇厚回甘,湯色黃淨明亮,葉底嫩黃勻整。

鹿苑茶品質獨具風格,芬芳馥郁,滋味醇厚,被譽為湖北茶中之佳品。早在清代乾隆年間,就選為貢茶。相傳乾隆皇帝飲後,頓覺清香撲鼻,精神倍振,飲食大增,即封鹿苑茶為“好淫茶”。清代光緒九年(公元1883年),高僧金田來到鹿苑巡寺講法,品茶題詩,稱頌鹿苑茶為絕品。詩云:“山精石液品超群,一種馨香滿面熏,不但清心明目好,參禪能伏睡魔軍。”古今流傳的“清漆寺的水(今湖北當陽縣),鹿苑寺的茶”,正是對鹿苑茶的贊語。

沖泡方法

沖泡鹿苑毛尖,第一杯當倒掉,喝第二杯、第三杯時,其香味即沁入心脾。另外,如用正宗紫砂茶具沖泡鹿苑毛尖,品時啜會更得其味。

紫砂茶具

紫砂茶具

紫砂茶具今天紫砂茶具是用江蘇宜興南部及其毗鄰的浙江長興北部埋藏的一種特殊陶土,即紫金泥燒制而成的。這種陶土,含鐵量大,有良好的可塑性,燒制溫度以攝氏1150度左右為宜。紫砂茶具的色澤, 可利用紫泥澤和質地的差別, 經過“澄”、“洗”,使之出現不同的色彩,如可使天青泥呈暗肝色,蜜泥呈淡赭石色,石黃泥呈硃砂色,梨皮泥呈凍梨色等;另外,還可通過不同質地紫泥的調配,使之呈現古銅、淡墨等色。優質的原料,然的色澤,為燒制優良紫砂茶具奠定了物質基礎。

宜興紫砂茶具之所以受到茶人的鍾情,除了這種茶具風格多樣,造型多變,富含文化品位,以致在古代茶具世界中別具一格外,還與這種茶具的質地適合泡茶有關。後人稱紫砂茶具有三大特點,就是“泡茶不走味,貯茶不變色,盛暑不易餿。”

紫砂茶具屬陶器茶具的一種。它坯質緻密堅硬,取天然泥色,大多為紫砂,亦有紅砂、白砂。成陶火度在1100—1200攝氏度,無吸水性,音粗韻長。它耐寒耐熱,泡茶無熟湯味,能保真香,且傳熱緩慢,不易燙手,用它燉茶,也不會爆裂。因此,歷史上曾有“一壺重不數兩,價重每一二十金,能使土與黃金爭價”之說。但美中不足的是受色澤限制,用它較難欣賞到茶葉的美姿和湯色。

目前我國的紫砂茶具,質量以產於江蘇宜興的為最,與其毗鄰的浙江長興亦有生產。經過歷代茶人的不斷創新,“方非一式,圓不相同”就是人們對紫砂茶具器形的讚美。一般認為,一件姣好的紫砂茶具,必須具有三美,即造型美、製作美和功能美,三者兼備方稱得上是一件完善之作。

宜興紫砂

宜興紫砂宜興紫砂壺,始於明代正德年間。從此蔚然成風。宜興紫砂壺是藝術品,它形制優美,顏色古雅。 另一方面,它又是實用品,明清兩代,伴隨著瓷器的興盛,宜興紫砂器藝術也突飛猛進地發展起來。邵友蘭,清道光年間人,是當時的制壺名家之一。也是當代紫砂大師顧景舟先生祖母的前輩人。邵友蘭善做仿古器型,尤以“配泥精緻,質堅如玉為一絕”。所用印章有橢圓式帶邊紋的“陽羨邵友蘭制”,還有帶邊的方章“友蘭秘制”,小印楷書“友蘭”二字,銘刻一般署名“二泉”所作。由於紫砂藝人的印章材料堅固,一般可以沿用若干年,甚至終生都在使用,因此印章款的鑑別是判斷紫砂壺作者的一個直接依據。

生長環境

鹿苑毛尖品質優異,與其茶樹生長的自然環境有關。鹿苑寺山清水秀,景色宜人,有古傳的青獅、白象兩山為該寺天然衛士,又有雲門山麓的錦屏一峰巍巍矗立,頗為壯觀,為古剎之天然屏障。登上雲門山麓,俯瞰群峰,潺潺龍泉河,猶如玉帶迴轉七曲,逶迤寺前。兩岸傍山,茶園分布在山腳山腰一帶,滿山峽谷中的蘭草、山花和四季常青的百年楠樹,伴隨茶樹生長。這裡終年氣候溫和,雨量充沛,紅砂岩風化的土壤,肥沃疏鬆,良好的生態環境,對茶樹生長十分有利。

鹿苑寺

鹿苑寺鹿苑寺山岩地質屬典型的丹霞地貌,山巒險峻,鳥鳴空山,蘭香幽谷,苦竹婆娑,溪曲秀美,風光十分迷人。鹿苑寺奇山、異水、珍木、仙竹、花草組構成“玉帶七曲”、“錦屏一峰”、“苦竹幽溪”、“松亭呼風”、“石柱沖宵”、“法華古台”、“羅漢點頭”、“危岩招仙”自然絕妙八景。有詩曰:“玉帶瀠迴繞碧流,天開一幅錦屏幽;溪邊竹葉雲垂幕,亭畔松蘿月掛鈎。石柱果然千氣象,華台哪復記春秋;峰前座擁阿羅漢,笑向招仙日點頭。”

鹿苑寺除自然絕妙“八景”外,另還有“青獅白象”、“觀音岩”、“象尿泉”、“牛鼻洞”、“袈裟堰”、“銀子窩”等眾多景點點綴其間。鹿苑寺一步一景,景景別致新穎,惟妙惟肖,栩栩如生;鹿苑寺一景一圖,景景都有一個美妙的傳說,或文人墨客、或雲遊高僧配以詩詞歌賦,令人回味悠長,遐想不已,流連忘返。

就先從鹿苑寺東面谷口“袈裟堰”說起吧。現今,一道混凝土澆鑄的堤壩鎖住鹿溪河水,蓄積的碧綠潭水通過南北岸兩條渠道流入下游農田澆灌稻梁。可在古代,農人築壩沒有水泥,只能用石頭、沙土構築。相傳清嘉慶年間,有幾年連遇大旱,稻田無收,鹿溪河下游的農人們自發組織到此谷口築壩,由於勞動方式、生產資料原始落後,加至水流較急,累築不成。就在農人們萬般無奈、沮喪之時,鹿苑寺了機和尚來到這裡,要農人們停工歇息一會兒,陪他說說話,待會兒他來幫忙築壩。農人們心想,一個十指泥土不沾的和尚,除了念經還能勞動?況這築壩不同一般!因此,沒有人理他。見此,了機和尚再不言語,自顧好笑。農人們再築不成,只得停歇下來,與了機和尚閒聊。聊過一陣,看天色不早,了機和尚起身用袈裟兜來一些泥土,順壩基慢慢散落開去。說來奇妙,了機和尚所過之處,堤壩相應而成。正在農人們驚奇不已之時,了機和尚又將其袈裟脫下,向南岸石壁蓋去。偌大的石壁頓時光芒四射,袈裟嵌鑲其間,堤壩更固,潭水蓄起,農人歡呼。古人有《袈裟堰》詩一首為證:“中流砥柱孰能支,惟有了機道法奇。亂石橫潭攔不住,袈裟捧土築成基。一村人戶無荒歲,兩岸田園少旱期。始信禪功同宇宙,名垂萬古莫狐疑”。人們為了紀念了機和尚,將該堰取名為“袈裟堰””。而今,來到鹿苑寺谷口,你第一眼就會發現,在南岸偌大的石壁上,了機和尚的袈裟還清晰了目呢。

還有趣的是,在“袈裟堰”的潭面上,生有酷似一對牛鼻的石洞,據說是神牛在此飲水。

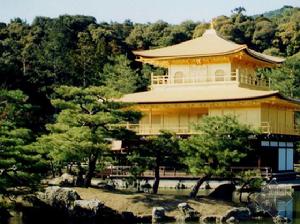

鹿苑寺金閣

鹿苑寺金閣白象山的鼻樑上生長有一株罕見的百年楠樹,樹桿雖被雷擊半邊,但仍枝葉繁茂。據考,楠樹一般只在四川、雲南等地才適應生長,而鹿苑寺這株珍貴楠樹,也許是得享天賜山精石液的滋潤,才這般蔥鬱。

白象山的頭頂,古時建有“觀景台”。山頂二餘方丈地盤,四周全用丹岩條石砌圍。站在台上環視觀望,鹿苑寺全景盡收眼底。四周山體的奇特組構,動感中的幻化演繹,啟智者思想徹悟,令樂者心曠神怡。

與白象山僅一水之隔而雄峙的是另一巨獸——青獅山。站在白象山嘴觀看這頭“青獅”,它威風凜凜,似在很遠之處奔獵而來,奔獵中倏地發現了道旁白色巨象,本來狂馳而東的身軀驟然打住,鬃毛齊豎,扭頭昂首怒峙。“白象”毫不示弱,捲動長鼻迎戰,定格成一幅“青獅白象”天然對峙圖。

令人遺憾的是,在清鹹豐年間,“青獅”的口被人為鑽鑿而破壞了。而今尚存的是一個丈余長,寬深約一米的大洞口。相傳事情的起因是,當時鹿苑寺院裡共有百名和尚,佛事很甚,終年香客朝拜,香火不絕,百名和尚及遠來香客的食糧全在“青獅”的口裡而出。一日三餐,有多少和尚及香客,獅口裡就流出多少米,但從不多流。而就在其間,四川長江一帶運送大米的船隻經常無故翻沉。一陰陽先生不辭勞苦,千里循跡來到鹿苑寺,認準四川江中的米船翻沉系這頭“青獅”所為,遂暗下決心,要將其獅口鑿破,剷除禍患。一日,這一陰陽先生來到寺院,誆騙眾僧說,你們日日餐餐要涉河去拿米,酷冬水寒,如此煩苦,何不讓我來幫你們鑿開這畜生的口,讓其暢流,屯倉積米,免此辛苦呢。僧人們一聽也是,就眾口答應了。這陰陽先生請人搭起台架,弄來錘鑿,急急地就鑿鑽起來,他邊鑿邊念道:“對準獅子的口,畜生乖乖服貼首;鑽破獅子的口,九十九個和尚往外走。”只幾天功夫,就將獅口鑿鑽成了現今這般模樣。至此,獅口裡再也流不出一粒米來,陰陽先生也悄然不知去向。寺院裡的眾僧方知受騙,大呼上當。可惜晚矣,由於斷了食糧,百名和尚除留一人看守寺院外,九十九名只好走出鹿苑寺另投他處去了。從此,寺院冷落,香火斷絕。

沿“青獅”臨水的一溜溪岸系八景之一“苦竹幽溪”處。可惜的是,此景以及“松亭呼風”遭到人為破壞而現已無存。先說“松亭呼風”。原來,在寺院屋後的山嘴上,有一株虬龍古松,松旁還建有一涼亭。由於迎風,這株古松日夜濤聲陣陣,尤其在月明風清的夜晚,更是酣暢淋漓。有詩喻曰:“松亭影罩梵王宮,千古不凋伴大雄;常會清風明月客,難逢衲子手摩東。”這日夜濤聲使居住在寺舍里的茶場職工日不能靜,夜晚難眠,而嫌擾人被

鹿苑毛尖

鹿苑毛尖“青獅”臨寺的身面是絕壁危岩,半岩上有一月牙形門洞,曰“招仙洞”,八景之一“危岩招仙”是也。“招仙洞”右側下有一段山岩皺褶直通溪底,皺褶里積儲的泥土上長滿荊棵雜草。順皺褶攀爬至頂,你會發現有一斜上窄窄的人鑿棧道可通“招仙洞”。“招仙洞”人是可以上去的,但也相當危險,若稍有不慎,就會跌落懸崖,粉身碎骨,據鹿苑寺茶場一青年職工講,每年暑天他都要上去一回。進得洞裡,除外間大廳外,裡面還有人工鑿出的四間石屋,每間可容擺一張桌宴,大廳還可擺兩張桌宴。令人驚奇的是洞裡還有一常年不竭的清泉,其清澈甘涼無比。茶場這一青年職工每年上去都要灌上幾壺,拿回家裡人享用。據說長飲此水,有病者能夠得到康復,健康者更是百病不生,故又曰“神來之水”。古人有詩曰:“危岩洞口吐雲煙,招得了機成道仙;昔日家風今尚在,後生有志續前緣。”

“招仙洞”的對面是與雲門山毗鄰的羅漢山。羅漢山的迎面系“觀音岩”,正對寺院大門而雄峙矗立。據說沒有生育和望子盼女的人,面對“觀音岩”跪拜焚香祈禱,可得到子女和獲得賜福。緊鄰“觀音岩”的右側有兩處勝景,即“八景”中的“羅漢點頭”和“石柱沖宵”。

“羅漢點頭”系一直立在溪邊的十餘丈高的石佛。那圓圓的碩大微傾的腦袋,光禿禿的腦頂,說他似是“羅漢點頭”,我看“似是”不夠,應借用現今流行語言形容:酷斃了!這才恰如其分。傳說這位點頭羅漢本是天台五百羅漢之一,性情懶散,厭煩頻赴例行的齋會,因此偷閒來到這裡,觀看遠近而來寺院的萬千香客、芸芸眾生跪拜焚香、許願、懺悔、祈禱……覺得煞是好笑,樂得頻點頭。有詩云:“懶入天台五百流,閒依鹿苑度春秋。趕齋應供無心去,識透禪機暗點頭。”此詩正是對這位點頭羅漢的來路和性情的真實寫照。

“石柱沖宵”系一根拔地而起的巨型沖天石柱,白雲纏繞,直指藍天。據說這根沖天石柱與天庭相連,天庭的神仙可沿石柱往返人間。鹿苑寺的僧人若潛心修煉,獲得正果圓寂,靈魂經石柱可到天庭,冊封為神仙。因此,石柱又曰“升仙橋”。有詩為證:“石柱光芒沖漢宵,玄門號曰升仙橋。釋迦也赴蟠桃會,免得往來向別邀。”

鹿苑寺里的僧人圓寂後,屍體皆要運到“法華古台”焚燒。“法華古台”是一個獨立的饅頭形的小山包,位於寺院左側,並構成寺院的自然屏障。山頂我未上去過,但聽現今居住在寺院的茶場職工介紹,山頂面積有半個籃球場大,地勢平坦。但叫人奇怪的是,山頂四周都是紅色岩石,唯獨中間是深厚的土層。寺院的和尚、尼姑圓寂後,屍體坐用一把圈椅,被抬上山頂,放至中央,架上柴火,在眾僧齊聲誦經中,燒焚超度靈魂西去。從寺院至山頂很有一段距離,抬運屍體中途還要打歇一次。打歇處的岩壁上,至今還嵌有一塊四字碑刻,曰:“井堂遺愛”。現存有描繪僧人圓寂後法壇佛事的詩一首為證:“梁世法和避亂來,委身此地脫塵埃;大乘講罷歸西去,空把芳名寄古台。”

越過“法華古台”山腳邊的溪水,向前西去百米,有一道山埡,再沿道道石梯上行百步,就到了埡頂。這道兩山突兀夾峙的山埡,名“銀子崗”。在崗頂左側斜坡石壁上,有一草帽大的圓窩,曰“銀子窩”。據傳說,這“銀子窩”為一樂濟好施窮人的財神掌管,心地善良的窮苦人爬上坡壁可在窩裡拿到銀子,盤剝窮人的富人則拿不到,而心存不良的歹人不僅拿不到,而且會從岩壁上滾下來,摔得他頭破血流。還傳說,不管窮人亦或富人,只要心地善良,未做過傷天害理之事,上去摸一把“銀子窩”,就會交上財運,日後必發。可是,通往“銀子窩”那坡壁上幾個淺淺的腳蹬,也是不好上去的喲,即使你上去了,而下來卻比上去更難哩。

鹿苑寺

鹿苑寺鹿苑寺,地理得天獨厚,占據兩大寶地,即佛教聖地及絕品黃茶生產地。山因鹿名,寺隨山名,茶隨寺名,名山名寺名茶,天設地造,一脈相承。鹿苑茶的種植起源,相傳在建寺之初有一僧在寺邊發現一株茶樹,采後品嘗,馨香濃郁,回味無窮,驚呼神茶!頓時寺院傳開,僧徒紛紛種植,當地民眾也競相引種。後來,又在寺後的岩坡上發現三株罕見的白茶樹,色白芽壯,品質超群,因此又有“白茶鹿苑寺” 之稱。據清同治縣誌記載:“安邑侯憩此,問及茶艾,僧言:土人採伐,鮮有存者。”至清乾隆年間,鹿苑茶被選為“貢品”,乾隆皇帝飲後,頓覺清香滿口,精神倍增,夜寢難眠,龍顏大悅,御名鹿苑茶為“好淫茶”。清光緒九年,臨濟正宗四十五世僧人金田雲遊此寺講經,品飲鹿苑茶賦詩云:“山精石液品超群,一種馨香滿面熏。不但清心明目好,參禪能伏睡魔軍。”鹿苑茶系我國黃茶之珍品,色澤谷黃,白毫滿披,條索環狀,蘭草香味持久,滋味醇厚甘涼,葉底嫩黃勻整、純淨,在全國33種名茶中,鹿苑茶占據第30位。

鹿苑寺,是大自然的造化與賜予,是鬼斧神工的集成與展示。人們期待著鹿苑寺景區能夠早日開發,到那時,盡情遊覽鹿苑風光,品嘗絕品“貢茶”,領略佛教文化的神秘魅力。

製作工藝

鹿苑毛尖的鮮葉採摘時間在清明前後15天,採摘標準為一芽一、二葉,要求鮮葉細嫩、新鮮、勻齊、純淨,不帶魚葉、老葉、茶果。採回的鮮葉,先進行“短茶”,即將大的芽葉折短,選取一芽一葉初展芽尖,折下的單片、茶梗,另行炒制。習慣是上午採摘,下午短茶,晚間炒制。

鹿苑毛尖的製造分殺青、二青、悶堆、揀剔、炒乾五道工序。

一、殺青:鍋溫要求160℃左右,並掌握先高后低,每鍋投葉量1~1.5公斤。炒時要快抖散氣,抖悶結合,時間6分鐘左右。炒至五、六成乾起鍋,趁熱悶堆15分鐘後散開攤放。

殺青

“殺青”一詞來源先秦時代,人們在竹簡上寫字,但是竹簡表面是油質的,不容易刻字,而且容易被蟲蛀,所以

殺青

殺青1.古代制竹簡程式之一。將竹火炙去汗後,颳去青色表皮,以便書寫和防蠹。《太平御覽》卷六○六引 漢 劉向 《別錄》:“殺青者,直治竹作簡書之耳。新竹有汁,善朽蠹。凡作簡者,皆於火上炙乾之。”《後漢書·吳佑傳》:“ 恢 欲殺青簡以寫經書。” 李賢 註:“殺青者,以火炙簡令汗,取其青易書,復不蠧,謂之殺青,亦謂汗簡。”

2.古人校書,初書於竹簡上,改定後再書於絹帛。後因泛稱繕成定本或校刻付印為“殺青”。 南朝 梁武帝 《撰〈孔子正言〉竟述懷》詩:“刪次起實沉,殺青在建酉。” 唐 劉知幾 《史通·敘事》:“夫 班 馬 執簡,既五經之罪人,而 晉 宋 殺青,又三史之不若。” 梁啓超 《新中國未來記》緒言:“既念欲俟全書卒業,始公諸世,恐更閱數年,殺青無日。”一說,古人著書,初稿書於青竹皮上,取其易於改抹,改定後再削去青皮,書於竹白,謂之“殺青”。參閱 明 姚福 《青溪暇筆》。

3.古時造紙方法。參閱 明 宋應星 《天工開物·殺青》。

挑剔

挑剔5.影視劇製做。"殺青"一詞現在多用於影視作品的製作上,經常會看到"某某片於今日殺青"的說法,這實際上是一部影視作品完成了前期的拍攝工作,開始步入到後期製作階段的說法,和"殺青"一詞是茶葉的初制過程中的關鍵步驟是非常有關聯的.

二、二青:炒二青鍋溫100℃左右,炒鍋要磨光。投入濕坯葉1.5公斤左右,適當抖炒散氣,並開始整形搓條,要輕搓、少搓,以防止產生黑條,時間約15分鐘,當茶坯達七、八成乾時出鍋。

三、悶堆:悶堆是鹿苑毛尖品質特點形成的重要工序。茶坯堆積在竹盤內,拍緊壓實,上蓋濕布,悶堆5~6小時,促進黃變。四、揀剔:主要剔除扁片、團塊茶和花雜葉,以提高淨度和勻度。

五、炒乾:炒乾溫度80℃左右,投葉量2公斤左右,炒到茶條受熱回松後,繼續搓條整形,套用螺鏇手勢,悶炒為主,藉以保持茶條環子腳的形成和色澤油潤。約炒30分鐘,達到足乾後,起鍋攤涼,包裝貯藏。

悶堆研究

通過4因素3水平正交試驗,研究了揉捻時間、茶葉含水量、悶堆溫度和悶堆時間對鹿苑茶品質的影響。結果表明,茶葉含水量、悶堆溫度和悶堆時間對茶多酚和葉綠素含量影響達到極顯著水平,而悶堆溫度和悶堆時間對蛋白質、胺基酸和可溶性糖的含量影響不顯著;茶葉含水量、悶堆溫度和悶堆時間之間兩兩互動作用對葉綠素含量影響較大;茶多酚和葉綠素含量隨茶葉含水量、悶堆溫度和悶堆時間的增加呈下降趨勢。套用L*a*b*表色系統描述乾茶和茶湯色澤,隨著茶葉含水量、悶堆溫度和悶堆時間的增加,乾茶和茶湯a*為負值,均呈上升趨勢;乾茶和茶湯b*均為正值,茶湯b*呈增加趨勢,乾茶b*變化趨勢不明顯。結合感官審評結果、品質成分和色澤分析,鹿苑茶最佳悶堆條件為:茶葉含水量40%左右,悶堆溫度35℃左右,悶堆時間7h左右。

鹿苑毛尖

鹿苑毛尖黃茶因鮮葉原料嫩度差異而有黃大茶和黃小茶之分 ,但無論何種黃茶 ,悶堆都是形成其黃湯黃葉、醇厚鮮爽品質的關鍵工序。在黃大茶悶堆過程中 ,茶葉內含成分發生很大變化 ,葉綠素含量因熱化而引起的氧化、降解、置換等被破壞近 6 0 %,使綠色減少 ,黃色顯露 ,同時兒茶素類在悶堆中大量減少 ,而水溶性多酚類化合物含量變化並不大 ,胺基酸含量有所增加。黃小茶因原料嫩度較好而在悶堆時間、方法上與黃大茶有較大區別 ,而且 ,相同工藝、相同悶堆條件下 ,不同悶堆時間對黃茶滋味物質的影響 ,尚未見過報導。

主要品種

鹿苑毛尖,屬黃茶類,產於湖北省遠安縣鹿苑寺。

黃茶是我國特產茶類,生產歷史悠久,唐朝時就成為貢品,但真正大量生產發展是一九五四年以後。

黃茶屬輕發酵茶類,從炒青綠茶中發現的。黃茶的製作與綠茶相似,但多一道悶堆工序。由於悶堆,茶葉發酵,故屬於發酵茶類。其得名於由於殺青、揉捻後乾燥不足或不及時,而葉色變黃,因此具有黃湯黃葉的特點。有代表性的黃茶具有茶身黃,湯色黃,味甘鮮爽的特點。黃茶製造歷史悠久,有不少名茶都屬此類。

黃茶按制茶原料老嫩分為:

黃茶

黃茶“黃小茶”:湖南岳陽的北港毛尖、湖南寧鄉的溈山毛尖、浙江平陽的平陽黃湯、湖北遠安的鹿苑毛尖

“黃大茶”:安徽金寨、六安黃大茶、湖北英山黃大茶和廣東大葉青茶、安徽的霍山黃大茶

君山銀針

產地湖南、屬芽茶,因茶樹品種優良,樹壯枝稀,芽頭肥壯重實,每斤銀針茶約2.5萬個芽頭。君山銀針風格獨特,歲產不多,質量超群,為我國名優茶之佼佼者。其芽頭肥壯,緊實挺直,芽身金黃,滿披銀毫,湯色橙黃明淨,香氣清純,滋味甜爽,葉底嫩黃勻亮。根據芽頭肥壯程度,君山銀針產品分特號、一號、二號三個檔次。用潔淨透明的玻璃杯沖泡君山銀針時,可以看到初始芽尖朝上、蒂頭下垂而懸浮於水面,隨後緩緩降落,豎立於杯底,忽升忽降,蔚成趣觀,最多可達三次,故君山銀針有“三起三落”之稱。最後豎沉於杯底,如刀槍林立,似群筍破土,芽光水色,渾然一體,堆綠迭翠,妙趣橫生,歷來傳為美談。且不說品嘗其香味以飽口福,只消親眼觀賞一番,也足以引人入勝,神清氣爽。根據“輕者浮,重者沉”的科學道理,“三起三落”是由於茶芽吸水膨脹和重量增加不同步,芽頭比重瞬間變化而引起的。

蒙頂黃芽

產地四川,其品質特點是外形扁直,色澤微黃,芽毫畢露,甜香濃郁,湯色黃亮,滋味鮮醇回甘,葉底全芽,嫩黃勻齊,為蒙山茶中的極品。

北港毛尖

北港毛尖,以註冊商標“北港”命名,屬黃茶類,產於湖南省岳陽市北港。

毛尖茶採制工藝:北港毛尖鮮葉一般在清明後五六開開園採摘,要求一事情毛尖原料為一芽一葉,二、三事情毛尖為一芽二、三葉。搶晴天采,不採蟲傷、紫色芽葉、魚葉及蒂把。鮮葉隨采隨制其加工方法分鍋炒、鍋揉、拍汗及烘乾四道工序。

北港毛尖的品質特徵:外形呈金黃色,毫尖顯露,茶條肥碩,湯色澄黃,香氣清高,滋味醇厚,甘甜爽口。

君山銀毫

君山銀毫銀針茶的採制工藝:每年清明前三、四天開採鮮葉,以春茶首摘的單一茶尖製作,制1公斤銀針茶約需5萬個茶芽。其製作工藝精湛,對外形則不作修飾,務必保持其原狀,只從色、香、味三個方面下工夫。經攤青、殺青、初包、復烘、攤涼、復包、足火等到工序,歷時72小時。製作特點為殺青、烘焙均以較低溫度進行;殺青動作須輕而快,既適度又避免斷毫脫;烘包發酵時用桑皮紙包裹,歷時長達60小時。近幾年來改“殺青”為“蒸青”,提高了芽頭在杯中的豎起率。

君山銀針,獨具韻味,其成品外形芽頭茁壯,堅實挺直,白毫如羽,芽身金黃髮亮,素有“金鑲玉”之美稱;內質毫香鮮嫩,湯色杏黃明淨,滋味甘醇甜爽,葉底肥厚勻亮。

如若以玻璃沖泡,則別有一番奇美景象;當以沸水(稍待落滾)注入杯中時,芽頭開始沖向水面,幾分鐘後,茶芽徐徐下沉,由橫臥漸漸懸空豎立,沉浮起落,往復三次,趣稱“三起三落”;所泡偶爾留於芽尖,如譽喙含珠;最後茶芽豎於杯底,似鮮花筍萌發,刀槍林立,茶形與激發色交相輝映,茶香四溢,麗景飄然。

溈山毛尖

溈冊毛尖,產於湖南省寧鄉縣水溈山的溈山鄉。

溈山毛尖的製作工藝:採摘一芽一葉或一芽二葉,無殘傷、無紫葉的鮮葉,經殺青、悶黃、輕揉、烘焙、熏煙等工藝精製而成。其中熏煙為溈山毛尖的獨特之處。

成茶品質:外形微捲成塊狀,色澤黃亮油潤,白毫顯露,湯色橙黃透亮,松煙香氣芬芳濃郁,滋味醇甜爽口。葉底黃亮嫩勻。

鹿苑毛尖

鹿苑毛尖

鹿苑毛尖鹿苑毛尖的工藝與茶質:於每年清明前數日至穀雨間採茶,標準為一芽一、二葉,要求鮮葉細嫩,勻齊、純淨、不帶魚葉、老葉。經殺青、炒二青、悶堆、揀剔和炒乾等工序。其中悶堆是形成鹿苑茶特有品質的重要工序,茶坯堆積在竹盤內,拍緊壓實,上蓋濕布,悶堆5至6小時,促其色澤黃變。其成品外形色澤金黃(略帶魚子泡),白毫顯露,條索環狀(環子腳),內質香氣持久,滋味醇厚甘涼,湯色綠黃明亮,葉底嫩黃勻整。

蒙山黃芽

蒙山黃芽,以蒙山牌註冊商標名世(蒙山黃芽與古今名茶蒙頂黃芽為同一品種,因生產廠家註冊商標不同,故茶名有“山”與“頂”之別),產於四川省名山縣蒙頂山山區。

蒙山黃芽的採制工藝:以每年清明節前採下的鱗片開展的圓肥單芽為原料,經過一殺青、兩色黃、一堆放、三復鍋、二烘焙等製作工藝。

蒙山黃芽的品質特徵:芽條勻整,扁平挺直,色澤黃潤,全毫顯露;湯色黃中透碧,甜香鮮嫩,甘醇鮮爽;葉底全芽嫩黃。是黃芽類名茶極品。

霍山黃芽

霍山黃芽,產於安徽省霍山縣,因用細嫩芽葉、經悶黃工序製成,故此得名。屬黃茶類極品名茶。產地分布於該

縣大化坪金雞山的金剛台、金雞‘土+當’、烏米尖、漫水河與金竹坪等地,以金剛台所產品質最佳。採制工序:每年穀雨前3至5天揀山開園,採摘期10多天,專采最細最嫩幼芽,並保持新鮮。經炒青、做形、初包、初烘、攤放、復火等工序而成。

霍山黃芽的品質特徵:芽葉挺直勻齊,色澤黃綠,細嫩多毫,形似雀舌;湯色明亮黃綠,帶黃圈,葉底嫩黃;滋味濃厚鮮醇,甜和清爽,有熟板栗香,飲後有清香滿口之感。

聽曲品茗

鹿苑毛尖

鹿苑毛尖唐代以前,我國已有以宮、商、角、徵、羽五音調和心、肝、脾、肺、腎五臟的音樂治療理論,正如《晉書·律歷》中所說:“是以聞其宮聲,使人溫良而寬大;聞其商聲,使人方廉而好義;聞其角聲,使人側隱而仁發;聞其徵聲,使人樂善而好施;聞其羽聲,使人恭儉而好禮。”《辟經音辨》也記載:“樂,治也。”據說在古代,真正好的中醫不用針灸或中藥,用音樂一曲終了,病退人安。

音樂可以通過心理效應而達到養生保健作用。人有五臟——肺、肝、腎、心、脾,不同的臟器有不同的特徵,按照中醫的理論分屬金、木、水、火、土;古代音樂分商、角、羽、徵、宮來對應上面所說的五行(金木水火土),不同的臟器可以用不同的音樂來調理。

養肝:商音羽音加綠茶肝喜歡爽朗、豁達,如果長期生悶氣,容易產生肝鬱氣滯。

推薦曲目: 《胡笳十八拍》,肝順需要木氣練達,這首曲子中屬於金的商音之素稍重,剛好可以克制體內過多的木氣,同時曲中婉轉地配上了較為合適的屬於水的羽音,水可以很好地滋養木氣,使之柔軟、順暢。

最佳聽曲時間:19時~23時。這是一天陰氣最重的時間,可以克制肝氣,利用旺盛的陰氣滋養肝。

相伴茶品:綠茶,可以稍加一點白茶(如銀針白毫;白牡丹;貢眉;白牡丹;壽眉等)。

養心:徵音羽音加紅茶

心是人體中最勞累的器官,一刻不停地搏動,向全身運送血液。

不適的症狀:失眠、心慌、憋氣、胸痛、煩燥等。

推薦曲目: 《紫竹調》,心氣需要平和,這首曲子中運用屬於火的徵音和屬於水的羽音配合很獨特,補水可以使心火不至於過旺,補火又可使水氣不至於過涼,利於心臟的功能運轉。

最佳聽曲時間:21時~23時,平心靜氣最好的時候。

養脾:徵音宮音加黃茶

脾是人體造血器官,也是分泌消化液的器官,所有的能量來源。

推薦曲目: 《十面埋伏》。脾氣需要溫和,這首曲子中運用了比較頻促的徵音和宮音,能夠很好地刺激我們的脾胃使之在樂曲的刺激下,對食物進行消化和吸收。

最佳聽曲時間:進餐時或餐後一小時內。

相伴茶品:黃茶(君山銀針;蒙頂黃芽;北港毛尖;鹿苑毛尖;霍山黃芽等),加少量紅茶。

鹿苑毛尖

鹿苑毛尖推薦曲目: 《陽春白雪》。肺氣需要滋潤。這首曲子曲調高昂,包括屬於土的宮音和屬於火的徵音,一個助長肺氣,一個平衡肺氣,再加上屬於肺的商音,可以通過音樂把你的肺從裡到外徹底梳理一遍。

最佳聽曲時間:15時~19時。

養腎:五音俱全加黑茶

腎是排泄器官。

推薦曲目: 《梅花三弄》。腎氣需要蘊藏,這首曲子舒緩合宜的五音搭配,不經意間運用了五行互生的原理,反覆地、逐一地將產生的能量源源不斷輸送到腎中,一曲聽罷,神清氣爽,倍感輕鬆。

最佳聽曲時間:7時~11時。

相伴茶品:黑茶(湘尖、湖南黑茶;老青茶;四川邊茶等),加少量白茶。