文獻描述

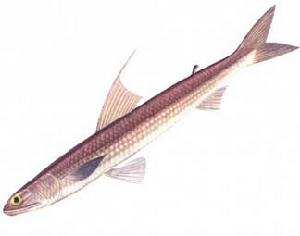

長條蛇鯔.

長條蛇鯔.文獻信息:TemmincketSchlegel1846

命名人:TemmincketSchlegel

命名年代:1846年

原始屬名:Aulopus

別名:長絲蛇鯔(成慶泰,1959);絲鰭蜥魚(陳兼善,1986)。

中文俗名:大丁,九棍,,九貪

SauridafilamentosaOgilby,1910,Proc.R.Soc.Quensland,23:88(昆士蘭灣);Norman,1935,Proc.Zool.Soc.London,(1—2):133(南昆士蘭);成慶泰,1959,海洋與湖沼,2(4):278—283(南海);王文濱,1962,南海魚類志(動物研究所等主編):150,圖120(汕尾、三亞、清瀾);王文濱,1963,東海魚類志(朱元鼎等主編):129,圖101(廈門);陳兼善,1986,台灣脊椎動物志:321(台灣);陳素芝,1987,中國魚類系統檢索(成慶泰等主編)(上冊):84,(下冊):圖299(南海、東海);莫顯養,1993,台灣魚類志(沈世傑主編):157—158,圖版34—7(台灣海峽)。

SauridawaniesoShindoetYarnada,1972,Uo.Jap.Sci.Ichthyol.,11:5,fig,8(中國東海、南海、台灣、香港);陳兼善,1986,台灣脊椎動物志:321(台灣);許成玉等,1988,東海深海魚類:116—117,圖91(東海)。

形態特徵

長條蛇鯔.

長條蛇鯔.體長筒形,兩端細、中部較粗,尾柄兩側具嵴棱。體長為體高的6.21—7.29倍;為頭長的3.98—4.32倍。頭長為吻長的4.234.86倍;為眼徑的4.26—5.56倍;為眼間距的3.36—4.37倍。尾柄長為尾柄高的2.06—2.68倍。體被大圓鱗,頭後背部、頰部和鰓蓋均被鱗,鱗易脫落。鱗片的前部有3—4條輻射線,環紋細,後部光滑。胸鰭和腹鰭的基部有細長的腋鱗。側線鱗54—57;側線上鱗5.5,側線下鱗6.5。側線直,後部鱗片凸起。尾柄兩側有嵴棱。幽門肓囊17—22。脊椎骨數51—52。尾柄長圓形,微平扁,尾柄長為尾柄高2倍以上。幽門盲囊數17—22。肛門位於臀鰭的前方。

頭

頭中等大,長形,平扁,其長人於寬。吻短,前端鈍,吻長略大於眼徑。眼中等大,側E位,距吻端較距鰓蓋後緣為近。脂眼瞼發達,前後脂眼瞼約能掩蓋1/2眼部。、眼間距中間微凹,不粗糙。鼻孔每側1對,距眼前緣較距吻端為近,前鼻孔有短的皮質鼻瓣。口火,口裂長,末端達眼的遠後方,其長超過頭長1/2。頭背部縱列鱗20—21;頰部鱗3—4。兩頜等長,上下頜口緣密布長短不的可倒性犬齒,上頜齒3—4行;下頜齒4—5行,兩頜內側齒較外側齒長和大。齶骨每側有齒帶2組,外組齒前部2行,中部3行,略比內組齒長和大,排列為長條狀;內組齒排列為塊狀,齒頻寬,數多。犁骨和舌上也具細小齒。舌小,不發達。鰓蓋邊緣光滑,無棘。鰓蓋骨透明,很薄。鰓孔大。鰓蓋膜不與峽部相連。假鰓發達。鰓耙短而密,呈鋸齒狀。鰓膜骨條12—13。腹膜白色。

鰭

背鰭11—12;臀鰭l0—11;胸鰭14—15;腹鰭9;尾鰭19。背鰭始於腹鰭基的後上方,背鰭第二或第三鰭條較長、或兩者同時延長為絲狀,在體長20cm以上的標本可伸達脂鰭,其長大於頭長。背鰭起點至吻端約等丁或大於至脂鰭起點的距離。脂鰭小,位於臀鰭基中後部的上方。臀鰭位於體的後部,起點距尾鰭基為近,其基底長短於背鰭基底長。胸鰭側中位,向後延伸到腹鰭起點的下方。腹鰭鰭條比胸鰭鰭條長,其外側鱔條長於內側鰭條。尾鰭義形,上葉長於下葉。

生活習性

為底棲性兇猛魚類,喜在底質為泥沙的海區中生活。一般分布在水深30—100m處,以60—70m深處的較多。以小型魚類和浮遊動物為食。生殖季節由外海游至近岸,在沙石底處產卵。為南海底拖網的經濟魚類之一,每年秋季為捕撈的旺季。

分布地帶

分布於中國東海、南海,日本,朝鮮,太平洋中的澳大利亞等海區。

魚類,燈籠魚目

| 燈籠魚目 Myctophiformes, 硬骨魚綱的1目,許多種類體上具各種形狀的發光器,在夜間或幽暗的深水中發出各種不同顏色的光澤,鮮艷奪目,因形似燈籠而得名。 |