概況

柳氏民居

柳氏民居景致

柳氏民居

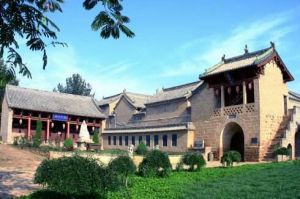

柳氏民居柳氏民居,座落在西文興村東一條南北走向的山樑上,依山勢高低,座北朝南,依山傍水而建,占地面積30餘畝。始祖食邑為中條道中百頃良田,奴僕百餘……。它依託北山之起勢“鳳凰單展翅”,座落後灣為“二龍戲珠”,左靠東山名“三台左抱”,右倚西嶺為“九崗右環”,面壁歷山近帝家,近傍洞水繞府行。四周青山綠野,林木森森,雜花吐芳,清新秀麗,為典型的明清莊園古建築。藏龍臥虎,豪門旺族,一派氣吞山河之氣勢。由於歷史、地理、交通、自然等諸多原因限制,歷經多代未造成大的破壞,至今仍保存有明代以來的六個完整府第。每院均為四大八小的四合院式建築。內府區為全封閉式,只留有西南角的府門樓和東北角的磚拱門可進出,且府區中建有球環形路可通大府。外府第為半封閉式,西部敞開出入。 該民居東靠西文興河,南臨山谷,其東部的南北兩端,因地勢低築有高大防護牆,牆下是磚窯式建築,面朝村外。窯門外是走廊,約三米深,兩米寬。上部為磚房,面朝西,建有木柱花欄、鏤雕過亭、脊獸祥物。中間緩坡處往東走向為出村通道。莊園南臨山谷處石牆高築,西、北部為磚牆高築。柳氏

民居建築在東南高牆之上、西北高牆之下之間的大平台之上。柳氏民居建築共分三部分。村東端為外府區,包括柳氏詞堂、虞帝廟、文廟、紙帛樓、天子殿、聖廟、柴房和左、右過亭等;村北端為內府區,包括府內環形小街、小戲台、司馬第、中憲第、武德第、承德第、因秀樓、地道口、賞景亭、觀河亭、後花園、府門樓等;中間區為內外府相接處,主要是文昌閣、校場、府外門樓和兩個高大壯觀的石牌坊構成的內街。、

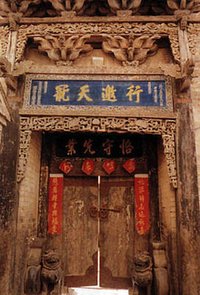

內府設有鐵絲網、警鈴、地道、防火牆等,防護設施,至今猶存。外府依據高牆建築和過亭作防禦。內府的八個府匾“行邀天寵”、“承德第”、“武德第”、“司馬第”、“中憲第”、“河東世澤”、“青雲接武”、“中憲大夫”,古痕斑斑,至今猶存。另外,在距西文興村北約一公里處的老墳溝,便是規模宏大的柳氏祖墓陵。如今,柳氏族人遍布九鄉十八村,更顯旺勢。

文化

柳氏民居

柳氏民居柳氏民居中現存字畫也有獨到之處,除朱熹、王陽明、鄭觀洛等名人碑刻手跡40多通外,還有唐代著名畫家“吳帶當風”之稱的吳道子的墨跡畫碑,其<聖人十哲圖>取材孔子向十大弟子講述堯舜故事的場面,堪稱絕世之作,尤其在北方極為罕見。

除此之外,柳氏民居中尚有家傳祖訓,世代名人傳記等。值得一提的是,當時就有柳遇春與吏部尚書王國光,內閣大學士田宜庵同遊歷山舜王坪的記載。

讀史明志、知古通今。柳氏民居作為一個集南北風韻於一體的明清文化奇觀,不僅是一部研究地方民風極有價值的歷史資料,而且在建築、碑刻、書法藝術和倫理道德等方面也具有較高參考價值。

背景

柳氏民居

柳氏民居由於仕途蒙難,加之二王先貶後殺的遭遇,“眾黨人中罪狀最甚者”柳宗元深感前途未卜,為避“滅絕九族”之禍,他被貶臨行前即命河東柳姓世家分散外遷,因“中條道中,皇恩食邑”,故而柳氏之一大系便”棄府始徒至沁,隱居中條道中歷山一帶。恪守祖訓,耕讀為本,隱姓埋名,歷經宋、元,門庭不宣。

明永樂4年,柳氏後人柳琛殿試三甲,治文賜進士出身,又與河東楊府千金喜結良緣,為光宗耀祖,便大興土木,選址建宅。明嘉靖25年,柳氏第6代後人柳遇春中進士,皇賜“青雲接武”金匾,柳家再興土木,歷經28載,建13院府邸,吏部尚書王國光親題楹聯“屏障插文峰百世書香飛驥足,樓台圍帶水九天春暖出龍頭”。

藝術價值

柳氏民居

柳氏民居碑碣見證

碑碣是歷史的見證,書畫烙滿歲月的印痕。文風撲面、墨香宜人,本應是令人無法抗拒的誘惑。然而在這裡,卻讓我們感覺到了一種與光彩照人的建築外貌不太協調的內在體現。這份遺憾,讓我有些心痛。仿佛間,我感受到了這位美貌“佳人”的內心深處竟有著一份憂鬱,一份傷情。

明清復興

柳氏民居

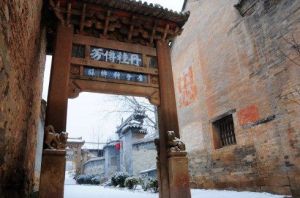

柳氏民居明永樂四年,柳氏後人柳琛殿試三甲,治文賜同進士出生,為光宗耀祖,大興土木,建宅於西文興村。始修祠堂,繼修文廟、關帝廟等。西文興柳氏第三代族人柳(馬錄),沁水廩膳生,明成化十六年(公元1480年)中庚子科進士,授正四品官承德郎;第五代族人柳大武,明嘉靖七年(公元1528年)入國子監,嘉靖十一年中壬辰科武狀元;柳大夏,明嘉靖十年賜進士出身,進京任醫學訓科;第六代族人柳遇春,明嘉靖二十五年(公元1546)年中丙午科進士,任山東寧海知州,補陝西同州知州。正是由於柳遇春和他的祖父柳(馬錄)的功德,所以在嘉靖二十三年和嘉靖二十九年由當時的沁水知縣程南、縣丞楊言,隨同欽差提督楊守儀、巡按山西監察御史齊宗道等親赴西文興村為他們祖孫二人各立一座“丹桂傳芳”和“青雲接武”的石牌坊。柳家再興土木,建造了規模宏大、門庭森嚴的一進十三院府邸。這次修建歷經二十多年。直到明隆慶四年才基本完成。吏部尚書王國光親筆為柳府提寫了“屏障插文峰百世書香飛驥足,樓台圍帶水九天水暖出龍頭”楹聯,至今仍保存完好。

廣置田產

柳氏民居

柳氏民居明末,西文興村遭兵禍,受到了一定的破壞。不過,到了乾隆年間,該村再次興旺起來,此間柳家出了兩位理財大師——柳春芳和柳茂中,父子二人在經營鹽業和典當業中獲得了暴利。重修了祠堂、文昌閣、文廟、關帝廟,並在關帝廟的東西兩側新建了魁星閣和真武閣,建造了富麗堂皇的“中憲第”宅院。西文興村出現了前所未有的興盛局面。富不過三代。又過了150年,滄海桑田。柳宗元的後裔們淪為山民。他們的思想、觀念、生存方式,與周圍山村的百姓,已沒有多大的區別。詩書傳家的風氣一旦發生斷層,他的吏治思想、文學成就、人格力量和人文精神就變成了虛無縹緲的東西,他的後人無法理解,也無法傳承。但柳氏宅第的建築,是家族興衰的見證,顯示著幾百年來的不同凡響,仍向現代人展示著它的文化價值和藝術價值。

柳氏民居四周青山綠野,風光秀麗。依山而建,西高東低。舉目南眺行屋拱翠,揮手東指三台左抱,側身西觀九崗右環,回首北望鹿台挺秀,是謂之“環山居”。平面設計為萬字形的皇家圖案,整體布局為“福祿雙全”。

柳氏民居為典型的明清城堡式莊園建築。它依託北山,起勢作“鳳凰展翅”。原建築面積98畝,一派氣吞山河之勢。整個建築大體分三部分。村南端為外府區,包括柳氏祠堂、關帝廟、文廟、柴房和左右過亭等。文廟內又設有聖殿、國小堂、紙帛樓;中部區為東西走向的村內小街和街東端的文昌閣、校場以及兩個高大壯觀的石牌樓等;村內小街往北,便是柳氏民居的內府區,為全封閉式。其四角有小戲台、觀河亭、賞景樓、府門樓。進入內區只有兩門可通。一是西南角的府門樓,座北朝南,門臨村內小街;另一側是東北角觀河亭下的磚拱門樓,可走出村外。在內府區的北四府與南兩府之間,有一條可通遍六府、走出兩門的府內環形街。另外,柳氏民居至今保存著完整的明清古街道、小巷還有18條之多,總長約1.5公里。

由於歷史、自然等諸多原因,柳氏民居原建築已大部分塌毀,現存完整的還有七座院落,仍具規模的明清殘院12座。這些庭院建築形制大致相仿,皆為四合院式。院門偏於一角,多為坤、巽、艮門。完整宅第的大門均有牌樓裝飾和石獅石鼓相鎮。院內東、西、南、北四面為兩層樓閣式建築。其中北房為高階台,寬走廊。每院四角又另有一小院,房屋兩間。這種建築形制俗稱“四大八小式”。

如果說建築是凝固的音樂,那么精美的工藝便是它流動的鏇律。柳宅建築在整體上採用了中國傳統的均衡與對稱法則,於統一中求變化,變化中又求統一。其局部卻多汲江南之靈氣,而漸成一番嬌巧雋秀的格局,置身其中,給人以藝術佳境的感覺。

在柳氏民居信步漫遊,你會被那無處不在的木雕石刻所吸引。每一道門楣、窗欞、欄桿、扇、飛檐,每一塊裙板、匾額,每一根梁枋,每一級斗拱,無不雕刻著精美的紋飾。千姿百態,氣勢恢宏,令人嘆為觀止。其中僅窗花圖案就達40餘種,故事木雕板塊百餘方,石雕(包括柱、瓦、斗、拱、脊獸、鼓、獅、礎、碾、磨、臼、下馬石、練功石等)有上千塊之多,構欄、華板、裙板近千,且圖案幾乎無有雷同者。 : 柳氏書香門第,受其美學情趣和價值觀念的影響,柳府建築工藝風格在意境創造、藝術造詣以及文化的蘊含上都達到了很高的水準。柳氏民居集南北風韻於一身,窗欞、耍頭以典雅大方為先,雀替、欄桿以玲瓏精巧為主。題材多樣,內容豐富,構圖縝密,雕刻精美,並通過諧音、成對、顧盼、呼應、迴旋等表現手法,用傳統吉祥圖來喻事、抒情。僅一個“行邀天寵”的門樓,就已讀出近30種含義。例如:以雲紋、蝙蝠來表“天降鴻福”,以蓮花、桂枝來表“連生貴子”,以一根繩子串三個銅錢來表“連中三元”,以五蝙蝠展翅圍繞一個壽字來表“五福朝壽”,以萬字紋、菊花、蓮花來表“萬年連舉”,以慈姑、祥雲來表“慈祥”之意。還有四藝(琴、棋、書、畫)暗八仙(八仙所持之寶)……我們不得不驚嘆古人的聰明才智和無限的創造力。

修建牌坊

柳氏民居

柳氏民居離開這8頭含義深刻的石獅子,我們走進了百世書香、為官幾代的柳氏民居院落。柳氏第六代柳遇春曾修建了13個院落,可惜大部分毀於明末戰亂。現存6個完整院落,為中憲第、司馬第、河東世澤、行邀天寵、香泛柳下、磐石長安。

如果把村落比作是佳人,那么建築就是她的容貌和身材,而深藏在建築里的豐厚內容就是這位佳人的靈魂了。漫步柳氏民居,無處不在的木雕古刻,體現著柳氏家族的審美情趣和價值觀念。每一座大門前的石獅都有一對元寶形的耳朵,標誌著柳氏家族的富足和不可一世。院內每一道門楣、窗欞,每一根梁枋、斗拱,都蘊含著柳氏族人超凡脫俗的想像。僅各大院落的窗花圖案就達40多種,故事木雕板塊有百餘方,各種石雕有上千塊之多,竟無有雷同之處。這裡的雕刻沒有太多的規矩和束縛,一切等級尊卑的限制在這裡蕩然無存,龍鳳圖案隨處可見。

印象最深刻的是,司馬第院落門頭上的九層斗拱,層層相疊、美不勝收,在我國民居中是最高的門樓;行邀天寵院落的門廊木雕,形色各異,爭奇鬥豔,共有30種含義;河東世澤院落的大門內置12道門栓,就是身處院內的人,若不知情也是斷然打不開的,院內上空還布有鐵絲網,地下有地道和各院相連,可謂“天網地道”,可見此院的防禦功能之強。

置身這精美的藝術寶庫,仿佛走進了一個美艷絕倫,又心靈獨秀的佳人心中,我用自己的視角、自己的感觸,與她進行著心靈的對話。可是我視線所觸及到的,不過是她露出的一絲神采;我費盡心機所能領悟到的,也僅僅是她內心的一角。想讀懂她的內心又談何容易。

而在這位“佳人”的身上,還有更讓人驚嘆的豐富寶藏。柳氏民居現存的名人書畫碑在國內堪屬一絕。南宋朱熹、明代王陽明、王國光、、文徵明、方元煥等均在此留下了手跡。更讓人驚奇地是,這裡還保存著“畫聖”吳道子及一代山水畫宗師荊浩的幾通畫碑,這可以算作是“國寶”了。

在一處院落里剛剛裝修好的兩間廂房內,我們見到了這些珍貴的歷史遺蹟。讓我們不能理解的是,這些珍貴的石碑都被擺放在牆壁下角,石塊砂礫將它們堆砌在一起,不僅沒有任何裝飾,甚至連應註明的名稱和解析也沒有。望著它們,竟讓我們有點不知所措。若不經人指點,根本分不清碑刻分別出自誰人之手。走進此房內的遊人無不嘆息,這樣珍貴的“寶貝”怎么會遭受如此的冷遇?

山西名勝拾遺

| 山西作為中國的文物大省,不僅在數量上居全國前列,而且以品類全、內涵博、價值高享譽海內外,山西複雜多變的地質、地貌、水文、氣象條件,造就了許多雄偉壯觀、引人入勝的自然景觀,文物古蹟遍布全省,這些得天獨厚、古今兼備的旅遊資源,是發展山西旅遊事業的基礎。 |

運城市主要旅遊景點

| 概況 | 運城位於山西省西南端,總面積14236.5平方公里。黃河中游北幹流以東,與河南,陝西隔河相望,北靠臨汾,東鄰晉東南。古稱“河東”,河東大地外濱澎湃的黃河,內有綿延的中條山,自古就有“表里山河”的美譽,歷史悠久,源遠流長,是中華民族最早的發祥地之一。 運城地區歷史悠久,山川壯麗,文物古蹟星羅棋布,風光名勝遍布各地,旅遊資源十分豐富。境內有歷山,孤峰山,呂梁山,五老山,尤門天險,王官峪瀑布,閆家池峪谷瀑布和溫泉等自然景觀;有著名流口大禹渡,津渡和風陵渡。有聞名華夏的古文化遺址和古建築,如:南海峪岩洞遺址,西候渡遺址,禹王城遺址,司馬光祖墓,晉文墓,晉南雲墓,關帝廟,永樂官,普救寺,飛雲樓等。這些自然景觀和古文化具有極高的觀賞,遊覽價值和藝術欣賞價值。河東先後培育出商代中興賢相傅說,春秋霸主晉文公,戰國縱橫家張儀,蜀漢名將關羽,晉代文學家郭璞,隋代哲學家、教育家王通,唐文學家王勃、柳宗元、唐代名相裴度、名將薛仁貴、宋代名相、史學家司馬光等等。 |

| 景點 | 廣仁王廟 | 合河遺址 | 黃河大禹渡 | 開元黃河大鐵牛| 蒲津渡 | 茅津渡 | 普救寺 | 棲岩寺塔 | 芮城古文化遺址群 | 芮城永樂宮 | 風陵渡 | 聖壽寺舍利塔 | 萬固寺 | 五老峰 | 西侯度遺址 | 洞賓故里 | 九峰山 | 王官谷| 白胎寺 | 碧落碑 | 東嶽廟 | 法王廟 | 飛雲樓 | 福勝寺 | 古城新絳 | 稷王廟 | 稷益廟 | 絳守居園池 | 絳州大堂 | 絳州三樓 | 青龍寺 | 秋風樓 | 薛仁貴寒窯 | 禹門口 | 常平關帝廟 | 池神廟 | 春秋樓 | 堆雲洞 | 泛舟禪師塔 | 解州關帝廟 | 歷史古都夏縣 | 臨猗雙塔 | 裴祠石刻 | 司馬光墓 | 太平興國寺塔 | 聞喜文廟 | 夏縣溫泉 | 禹王城址 | 運城鹽池 | 中國宰相村 | 柳氏民居 | 運城濕地自然保護區 | 東下馮遺址 |龍門激浪 | 蒲州故城遺址 | 馬村磚雕墓 | 太陰寺 | 鸛雀樓 |中條山國家森林公園 | 運城天鵝自然保護區 | 鶯鶯塔 | 中國死海 | 堆雲洞 |西侯度遺址| 福勝寺| |