信息

柳氏家族人生禮俗省級Ⅹ-1

簡介

.

.沁水縣土沃鄉西文興村是一個有著上千年歷史的古村落。這個村子有56戶人家,220多口人,這些人全部是一脈相承的唐代大文學家柳宗元的後代。柳氏族人自從唐朝末年遷居到西文興村以後,世代遵訓守禮,延續了河東柳氏獨特的人生禮俗,並逐漸形成了一個以血緣聚居的柳氏家族獨有的一種民間民俗傳統文化。

柳氏家族人生禮俗

柳氏家族人生禮俗要想具體了解柳氏家族的人生禮俗,我們首先要了解一下柳氏這個家族的淵源,據現存的金石碑記和《河東柳氏族譜》考證,西文興村的柳氏後人來源於河東柳氏家族。河東柳氏最早起源於春秋時期的柳下惠,原本就是一個百世書香門弟,信守中華虞舜忠孝美德,傳頌儒家的禮義仁智信,隋唐時期這個家族發展尤其興盛。每代都有聲名顯赫的人出現。到了柳宗元時期,因為他積極參與了中唐永貞革新,被貶為永州司馬,後來流放到柳州任刺史,家敗身殘,柳宗元預感到河東柳氏前景未卜,於是巧妙地留下遺訓,讓後人隱居在了沁水的西文興村。

採訪柳氏後裔柳庭才:

柳宗元的母親,帶著柳宗元的老婆,隱蔽在歷山一帶,他(柳家)在歷山一帶,就停留了兩個朝代,宋朝、元朝,從歷山到翼城,翼城到歷山,來來回回搬了兩個朝代,後來搬到了西文興,住在窯洞,一直到清朝,用了十年,後來柳姓中了狀元了,又返回西文興才建西文興,在西文興落了戶,柳姓到西文興,大概到現在是六百來年,他在西文興繁衍了22代。

故事概述

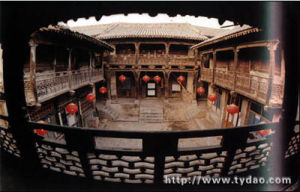

西文興村的柳氏後人遵守古訓,耕讀傳家,書香相繼,在明朝永樂年間柳宗元的第18世孫柳琛,終於再次入仕發家,從而開始再造西文興村“香泛柳下”。明朝成化年間又進行了擴建,修建了柳府十三院,規模宏大,十分壯觀,這就是今天的柳氏民居。

.

.到了明朝降慶年間,柳宗元的第23代孫柳大夏為了上承祖宗美德,下傳子孫孝賢,重新修建了柳氏宗祠,並且立了柳氏祠堂儀式碑記,重新振興了柳氏家族,他們的人生禮俗也得以世代相傳至今。

2004年4月,柳氏族人在西文興村舉行了一次盛大的祭祖活動。來自五湖四海的柳氏後人們聚集在柳氏民居,用最莊嚴、最周密的儀式,向他們的列祖列宗們三跪九叩,表達念根懷祖之心,顯示了這個名門望族有別於普通百姓家庭的獨特的人生禮俗。

採訪沁水縣黨史辦主任王良:河東的柳氏祭祖,他也和一般家族的祭祖方式大致相同,但是它有一個嚴格的規定,每年清明是最隆重的一次,清明的前三天一直到正清明這一天,這三天之內全族不能吃葷的,全部吃的是素的,這是一條,第二條這三天每天早上的第一頓飯,第一頓飯的第一碗,必須獻祠堂,到祠堂獻一下然後這一天才能吃飯,這是獻三天,所以頭一天各家到各家的墳上,第二天呢,咱們是一個老祖宗,咱們到祖宗墳上,第三咱們全村是一個大祖宗,回到祠堂上,這三天都有三天的禮數,那么這個獻的東西,就是那個三神,就是用面蒸的羊呀、牛呀,就是這些,獻三神,獻鍋,這些都是乾乾淨淨的,進祠堂都是穿的乾乾淨淨的,進祠堂不能隨便進,進去的時候按順序、按輩分,你不要看年齡小,人家輩分高,人家先進,一輩一輩拜完以後,最後才拜,獻的東西都是有嚴格的規定,有三旗,七旗,十二旗,獻的東西,這是一個,第二個呢還有一些在外地的,要回來祭祖來,在外地的也是在清明的這一天回來,所以說正清明的這一天,是祭祖的最高峰時期。

柳氏家族的人生禮俗

柳氏家族的人生禮俗,除了祭祖以外,還包括生子、行冠、婚嫁、喪葬以及家訓等各個方面。在這裡,要想具體了解柳氏家族的人生禮俗,我們首先要了解一下柳氏這個家族的淵源。

這是西文興村一戶柳姓人家嫁女我的情景。姑娘的家人迎接新女婿時,一定要步行走到村口去迎接。在送姑娘走的時候,要由家裡的男性長輩背到村口的汽車上。迎親隊伍到達男方家以後,姑娘要下車自己跑進婆家。這些都是柳氏家族比較獨特的作法。除此之外,在婚禮舉行的前七天,家裡的長輩一定要到祠堂里祭拜一番,以告慰列祖列宗。

.

.採訪沁水縣黨史辦主任王良:柳氏從唐朝的時候就來到這地方,一直延傳著柳氏家族的人生禮俗,柳氏家族的人生禮俗,就一直是效仿著、傳承著,河東柳氏家族的人生禮俗文化,柳氏家族從來沒分過家,資產是全家族的,相當於咱們現在的共產主義社會,是家族的,但是呢,各家都有些私房錢,比如說辦婚事,或者是娶媳婦呢,或者嫁姑娘呢,祠堂備酒席,祠堂備酒席待賓朋,至於說你家裡面再給你女兒,陪嫁點什麼東西,量入而出,這是不在這個大夥的支出範圍內。

除了婚嫁、祭祖之外,生小孩、孩子成長、家教等方面,柳氏家族的作法也很有特點。

採訪村民:這是娘娘每年保護孩子,保護孩子的安全成長,這是我們柳氏家族的風俗習慣,這個風俗習慣就是,從小孩生下,從零歲起,他就開始戴這個架,就是讓娘娘們保護他,就是安全,農村信這個,如果零歲的時候,他不能戴的時候,就是讓鄰居的小孩替他戴出來,從零歲戴到13歲,每年都是戴這么一個,到13歲上的時候,就是各種各樣的顏色,戴13個,表示娘娘已經謝完了,滿13年就不再獻了,小孩子,就不再保護他了,只保護他13年,就是個這。

在柳氏家族的生活當中,無論是哪一種禮俗,都有一整套程式和各種儀式。除了參與者的言談舉止、衣冠裝束、獻食祭品、敬告時日等,都有嚴格的要求和規範。對於不同禮俗的禮節,都有銘文定律,千百年來,這些有章有節的作法,不只使自己家族受益匪淺,而且在周邊四鄉五鄰的家族中廣為效仿延續至今。總地起來,柳氏家族無論是哪一種禮俗,都與祠堂密不可分。柳氏祠堂有三間大小,中間供奉的是柳氏鼻祖柳下惠,兩邊樹立著柳氏家族兩千多年以來的祖宗牌位,四季香火不斷,這一切都顯示了這個大家族的源遠流長。柳氏家族的人生禮俗,是我國民族傳統民間文化的典範,是一種非常珍貴的非物質文化遺產。它不只是屬於柳氏家族的,同時也是屬於全民族的。

保護

柳氏民居為全國重點文物保護單位,位於沁水縣西文興村。這是一處保存完整的河東柳氏族人世代聚居的千年古村落。目前該古村落依舊保留著柳氏明、清時期,具有封建宗法制度特徵的種類齊全的古建築群,它典型地反映了柳氏民居的歷史文化真締,更為重要的是,此地還沉澱了我國優秀的民間民俗文化傳統,該古村落迄今仍居住著56戶人家,220餘口一脈同宗的柳氏後人,別無外姓。據現存金石碑記和《河東柳氏族譜》考證:該古村落的柳氏後人,均為唐代政治革新家、思想家、文學家柳宗元的後裔。柳宗元後裔自唐末隱居沁水歷山,世居西文興村,世代遵訓守禮,傳承了河東柳氏家風和柳氏先祖美德,延續了河東柳氏獨特的人生禮俗,並立石永記於西文興柳氏宗祠,為子孫傳世至今,形成了一個以血緣聚居的柳氏家族獨有的一種民間民俗傳統文化,並在周邊四鄉五鄰的家族中廣為效仿。 .

.柳氏家族的人生禮俗,包括生人、行冠、迎娶、嫁女、喪葬等,都有一整套完整的程式和儀式。對於參與者的言談舉止、衣冠裝束、獻食祭品、感告時日等,都有嚴格的要求和規範。對於不同禮俗的禮節、宴請,都有明文規定。2006年,柳氏家族人生禮俗被公布為“山西省級非物質文化遺產”。