概況

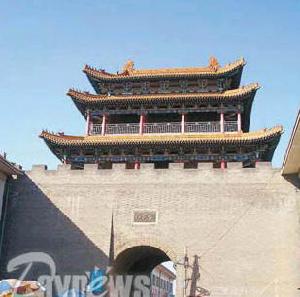

偏頭關城樓

偏頭關城樓偏頭關城形狀不規則,東西長1100米。東、西、南三道城門均建有瓮城。城高10米處砌磚石,南門至西門一帶,磚石大部猶存。西牆、北牆多為夯土牆,東部城牆已毀。明代除設定“偏頭關”外,在重山峻岭的長城沿線及重要通道上建起了城22座,有樺林堡、老牛灣堡、草垛山堡、老營堡等。這些堡城的邊牆現多僅存夯土,唯地處黃河岸邊的樺林堡地段,約30公裡邊牆保存較好,全部包磚,高聳於河岸,甚為壯觀。

歷史

偏頭關城樓

偏頭關城樓偏關與寧武關、雁門關,合稱外三關。此三關鼎峙晉北,互為犄角,是北疆之門戶,京師之屏障。

偏關的故事涉及到了明武宗。明武宗是一個非常有趣的皇帝,具體就不展開說了,這裡只說他喜歡打仗,可是明朝是歷代以來把儒教禮數等傳統思想貫徹得最徹底的一個王朝,是一個純粹的文人統治社會。皇帝也只是一個擺設,要不然萬曆在位五十四年中有二十五年沒上朝,社會也正常運轉呢。所以武宗就很不舒服,怎么辦呢?武宗想了個著兒,虛擬了一個叫朱壽的大將軍,並下詔封官:總督軍務威武大將軍總兵官朱壽,統領六師,掃除邊患,累建奇功,特加封鎮國公,歲支錄五千石,著吏部如剌奉行!不久又加封朱壽為太師。這著兒好啊,以後想打仗或者乾點啥事,就以影子武士的名義來操辦,事情辦砸了也好推卸責任,同時還拿到了一份兒工資。明武宗二次西巡的時候曾在這裡小住過。

布局

偏頭關匾額

偏頭關匾額黃河邊堡牆的具體位置在老牛海至寺溝黃河沿岸。現為山西省重點文物保護單位。據民國四年(1915)《偏關志》記載,為明成化二年(1468)總兵王璽建,嘉靖萬曆年間均進行增築。北自老牛灣與外長城相連,南經寺溝渡口退至河曲縣石梯口隘。偏關境內長40公里。此段長城多有黃河懸崖天險屏障,多數地段未築牆體,只在溝口崖頭築寨據守,沿岸多建望台設防。只有寺溝至黑豆埝,關河口至尖刺灣建石城牆,紅色粘土夯築,外牆條石、城磚包之。100——200米築馬面或敵接。其走向均建於黃河崖頭、溝豁。數百年來雖有自然及人為破壞,僅存土牆,但氣勢不以當年。土牆平均底寬七米,頂寬五米,殘局五到七米。是山西黃河邊上的重要文化景觀之一。

景觀

偏頭關城樓

偏頭關城樓偏關縣的長城遺蹟,還有黃河邊堡屆,又稱“西河石邊”,俗稱“黃河邊”。這條明代長城,北接偏關縣老牛灣,沿黃河岸邊蜿蜒而行,南經山西河曲縣石梯口隘,全長約100公里。

此邊地處晉陝峽谷之中,黃河充當:“天塹”。長城建築因地制宜,通道豁口之處,又築石邊、土牆,陡峭的崖壁山上僅築烽火台,連綿不斷,構成嚴密的軍事防禦體系。

偏關城歷經明清兩代興建,規模大展,儘管四面環山,地處盆地,但隨著東高西低的山勢,象一隻頭枕塔梁山,臥於關河川的巨犀,又稱“犀牛望月”城。城內主大街縱貫南北,樓房林立,商賈雲集,街市一新。明清建築古民居,青瓦房舍,各抱地勢,一展古樸古香的風韻。城中央的鐘鼓樓,石基磚拱,紅牆青瓦,飛檐歇山頂,雄姿穩健,十分氣派。古時關城內有寺廟108座,建築宏偉。“雄關鼎寧雁,山連紫塞長,地控黃河北,金城鞏晉強。”明山西巡撫何喬新對軍事重鎮—偏頭關給予高度評價。

軍事

偏頭關涵洞

偏頭關涵洞偏頭關城建於黑駝山的山坳內,城周近3公里,四面環山,形若覆盆。關外有四道邊牆:第一道稱大邊,在關外60公里處,東起平魯縣崖頭墩,西抵黃河,長150公里,無牆而有藩籬。第二道稱二邊,在關外30公里,東起老營鴉角墩,西至黃河岸老牛灣,南至河曲縣石梯隘口。這道邊牆實際上是外長城的一部分。第三道在關東北15公里,東接老營堡,西抵白道坡,長45公里。第四道在關南1公里處,東起長林鷹窩山,西達教場。今在黃河岸邊樺林堡地段,尚存邊牆約30公里,全部磚砌,高聳於河岸之上,甚為壯觀。其餘大部分夯土猶存。明時這關的防備嚴密性,比寧武、雁門二關有過之而無不及。

明代這關實際上已處在北界。北接蒙古高原,西隔黃河與鄂爾多斯高原相對,內外長城在關東老營堡處相接。初時,蒙古勢力不斷侵犯邊界,稍後又深入鄂爾多斯內部,屢犯晉西北,這關首當其衝。《偏關志》稱:“宣大以蔽京師,偏頭以蔽全晉。”這話一點不錯。

偏頭關

偏頭關明弘治年間,蒙古韃靼部達延汗統一了蒙古後,經常率兵南犯。嘉靖年間,其孫俺答數次入侵偏頭關。隆慶初,蒙古兵再由偏頭關西北侵入,進犯岢嵐、嵐縣,並深入晉中地區,所到之處,殺掠殆盡。由此可知在明代中期,偏頭關成了蒙古兵和明軍較量的重要場所。

偏頭關人民具有抗禦外侮的光榮傳統。在抗日戰爭時期,偏頭關是晉西北根據地。1938年,日本侵略軍集中萬餘人,分兩路圍攻該抗日根據地:一路從井坪向偏關、河曲進犯;一路從原綏遠清水河向偏關方向進犯。八路軍359旅北上阻擊敵人,但南下的敵人乘機先占領了寧武、偏關等縣城。八路軍120師根據上級的指示集中力量首先打岢嵐、五寨的敵人。岢嵐的敵人受到連日困擾,水源斷絕,向北撤退。偏關的守敵也只好向東撤退。八路軍迅速奪回了偏關。

旅遊攻略

偏頭關城牆

偏頭關城牆偏關河朔州、寧武、神池等地有班車來往,但車次不多。從內蒙古往太原的班車也經過偏關。朔州每天7:00和12:30有兩班車發往偏關,票價12元,3小時左右到達。

住宿:

偏關縣招待所:幾乎是不二的選擇。房間分為8等,從5元/床的地下室到280元/套的套間。15元/床的四人間最實惠,房間寬敞,床單漿洗得很白,陳設簡單但很乾淨。

飲食:

大約是流動人口不多的緣故,縣城內像樣的飯館很少。人們影劇院前是個夜市場,有烤肉、麵食。燒烤品種單調,主要是烤羊肉串和火腿腸。羊肉串0.2元/串,又細又小,一嘴咬下去,多半會先咬到竹籤,肉也不新鮮。夜市場東側有家土豆粉頗有特色,用牛雜湯煮熟,1元/碗,要是吃厭了麵食,不妨換換口味。