病因

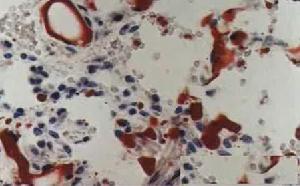

外傷後腦脂肪栓塞病理圖

外傷後腦脂肪栓塞病理圖發病機制:

一般脂肪栓塞首先是引起肺部血管的機械性阻塞,隨後因脂酶的作用而分解成游離脂肪酸,後者對血管內皮細胞造成損害,使血管壁的通透性異常增加,從而促成出血性間質肺炎

外傷後腦脂肪栓塞

外傷後腦脂肪栓塞及急性肺水腫。進入腦血管的脂肪栓子常使腦內多數小血管栓塞,在大腦白質及小腦半球造成廣泛的點狀瘀斑和出血性梗死灶,腦水腫反應亦較一般為重,故病人常有病情加重或有新的神經功能損害對創傷後脂肪栓塞綜合徵的主要病變究竟是在腦還是在肺尚有分歧。Sevitt認為主要病變在腦強調組織病變的產生與脂肪栓子的大小數量、引起缺氧的時間小血管有無側支以及器官對缺氧的敏感程度等等均有密切關係。腦組織對缺血、缺氧敏感而且耐受性極差,容易引起損害。臨床上以神經系統損害為主又先於肺部症狀的病例時有發現腦栓塞是導致死亡的主要原因。Peltier則認為主要病變在肺部,強調脂肪栓塞的原發病變在肺由於肺脂肪栓塞之後所造成的呼吸功能不全及低血氧症是使腦組織產生繼發性缺氧的主要原因,這種腦缺氧屬缺氧性缺氧而不是缺血性缺氧。由此看來孰輕孰重則需看何者病理改變更為嚴重,故每個病人不盡相同。

臨床表現

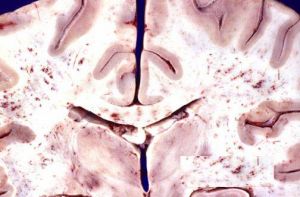

外傷後腦脂肪栓塞CT圖

外傷後腦脂肪栓塞CT圖併發症:

可能發生延及全身的脂肪栓塞病變如間質性肺炎、急性肺水腫和腦水腫。

診斷

外傷後腦脂肪栓塞CT圖

外傷後腦脂肪栓塞CT圖鑑別診斷:

在複合性損傷病人,病情平穩或好轉後又出現新的腦部症狀,在考慮到顱內血腫的同時,應想到腦脂肪栓塞的可能。CT掃描有助診斷。

檢查:

尿、痰、腦脊液中可見到紅細胞增多,伴脂肪球。病人動脈血氧張力進行性降低(60mmHg或8.0kPa以下),血紅蛋白下降(低於100g/L),血小板減少,血沉增高,血清脂肪酶增高(傷後3~4天升高7~8天達高峰)。

其它輔助檢查:

1.X線平片 肺部可見廣泛的“暴風雪”樣絮狀陰影。

2.CT和MRI掃描 CT掃描及演變規律同腦梗死。但有以下兩特點:

(1)常為出血性梗死。

(2)不同動脈供血區顯示多處皮質區梗死。MRI在T1和T2加權圖像上,均可見腦白質中多數高信號病灶。

治療

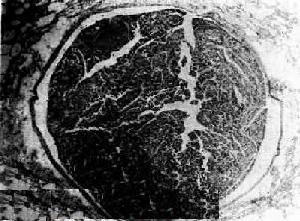

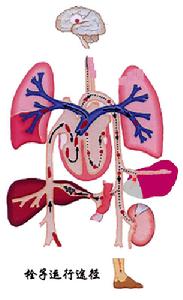

栓子運行途徑

栓子運行途徑1.糾正休克,補充有效循環血容量 休克可誘發和加重脂栓征的發生和發展,必須儘早糾正。在休克沒有完全糾正之前,應妥善固定骨折的傷肢,切忌進行骨折的整復。否則不但會加重休克,而且將誘發或加重脂栓征的發生。在輸液和輸血的質和量上須時刻注意避免引起肺水腫的發生,應在血流動力學穩定後,早期達到出入時的平衡。

2.呼吸支持 輕症者有自然痊癒傾向,而肺部病變明顯的病人,經適當呼吸支持,絕大多數可自愈。因此,呼吸支持是基本的治療措施。一般輕症者,可以鼻管或面罩給氧,使動脈血氧分壓維持在70~80mmHg(9.3~10.6kPa)以上即可創傷後3~5天內應定時血氣分析和胸部X線檢查。對重症病人,應迅速建立通暢的氣道,短期呼吸支持者可先行氣管內插管,長期者應作氣管切開。一般供氧措施若不能糾正低氧血症狀態,應作呼吸機輔助呼吸。

3.減輕腦損害 由於腦細胞對缺氧最敏感,因此腦功能的保護十分重要。對有因腦缺氧而昏迷的病人應作頭部降溫,最好用冰袋或冰帽,高熱病人尤應如此。頭部降溫可以大大降低腦組織的新陳代謝從而相應減輕腦缺氧狀態和腦細胞損害。脫水有利於減輕腦水腫,改善顱內高壓狀態和腦部的血液循環。有條件的病人可用高壓氧治療。

4.抗脂栓的藥物治療 ①右鏇糖酐40(低分子右鏇糖酐):有助於疏通微循環,還可預防和減輕嚴重脂栓征所並發的彌散性血管內凝血。但對伴有心衰和肺水腫的病人,應慎用。②腎上腺皮質激素:效果較好有減輕或消除游離脂肪酸對呼吸膜的毒性作用從而降低毛細血管通透性,減少肺間質水腫,穩定肺泡表面活性物質的作用,並減輕腦水腫用量宜大,如氫化可的松1.0~1.5g/d,用2~3 天,停用後副作用很小。③抑肽酶:其主要作用可降低骨折創傷後一過性高脂血症防止脂栓對毛細血管的毒性作用;抑制骨折血腫激肽釋放和組織蛋白分解,減慢脂滴進入血流速度;可以對抗血管內高凝和纖溶活動抑肽酶治療劑量為100萬u/d可獲良好作用,副作用不大。④白蛋白:由於其和游離脂肪酸結合使後者毒性作用大大降低,故對肺脂栓有治療作用。

預後

栓塞嚴重者意識障礙加重,深昏迷,顱內壓增高,可能導致死亡。症狀較輕的脂栓(亞臨床型)早期處理,預後較好,暴髮型預後不良。清醒期很短即進入昏迷的患者表示病情十分危險。病死率很難統計,發生症狀的脂肪栓塞病死率約為10%~20%。死亡原因多為脂栓分解,釋放游離脂酸,導致出血性肺炎。因此肺脂栓被認為是脂肪栓塞死亡的主要原因。

脂肪栓塞治療後,有的病例可有癲癇性精神症狀、性情變化、去皮質強直、尿崩症視力障礙、心肌損害、腎功能障礙等後遺症但發生率不高。有的病例在外傷局部可形成骨化性肌炎。

預防:患者傷後應妥善固定骨折以防脂肪栓子進入靜脈血流而引起栓塞。預防感染及防治休克對預防脂肪栓塞的發生均很重要創傷後發生休克者,特別是休克時間長程度重者,發生脂栓時症狀嚴重。對這種病例應注意糾正低血容量,輸血應以新鮮血為主。

此外維持血液正常pH糾正酸中毒給氧,並可使用蛋白酶抑制劑。抑肽酶(trasylol)是蛋白分解酶的阻滯藥,可抑制激肽系統的活性,並可影響脂肪代謝,穩定血壓對脂栓有預防作用,重病者每天可用40萬KIE(抑肽酶單位)靜滴6~10h。