簡介

回馬嶺

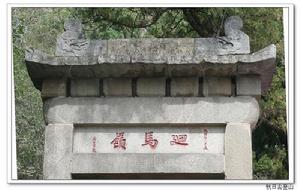

回馬嶺泰山上有很多名勝古蹟,來歷頗為複雜,比如“回馬嶺”、“無字碑”泰的由來,至今莫衷一是。不過,細細考察一番有關歷史,倒也頗有意思。回馬嶺位於泰山登山中路的中段,壺天閣之上,中天門之下,海拔800米,古名石關、瑞仙岩。這裡山重水複,峰迴路轉,景色十分優美。現有石坊一座,額刻“回馬嶺”三字,東西崖勒刻清乾隆帝愛新覺羅·弘曆《回馬嶺》詩三首,是泰山風景區著名景點。

來歷

關於這“回馬嶺”之名的來歷,歷來眾說紛紜,至今仍是一個難解之謎。最主要的有三種說法。宋真宗趙恆回馬說流傳最廣,與清乾隆在乾隆十三年(1748年)登泰山時在此賦詩題刻有關:“瞳日照紫芙蕖,石登盤行路轉徐,傳是真宗回馬處,當年來為奠天書。”至今摩崖石刻仍保存完好。可是,從歷史記錄來看,宋真宗趙恆來泰山封禪並不是騎馬上山的。宋大中祥符二年(1009年)立於泰山腳下岱廟的《宋真宗封祀壇碑》中記述:“上乃乘輕輿,陟絕嗽,臍日觀,出天門。”這裡的登山是指攀盤道石階,“輕輿”應是指山轎而不是馬車,也就談不上回馬。明蕭協中著《泰山小史》(1932年版)和1986年山東人民出版社出版的《泰山導遊》認為,“回馬嶺”之名是唐玄宗於開元十三年(公元725年)騎馬登封泰山時,至此山勢高峻陡拔,馬不能上而得名。還有人認為,東漢光武帝劉秀於建武中元元年(公元56年)登封泰山時,在此回馬,遺名“回馬嶺”。

回馬嶺的傳說

回馬嶺

回馬嶺乾隆皇帝來游泰山,來到之後,就叫縣知事做好登山的準備。縣知事不敢慢待,這時把所用的東西準備齊全。皇帝問縣知事:

“預備好上山用的了嗎?”

縣知事說:

“都準備好了!只是泰山要飯的多,聖上要一路施捨小錢,恐怕錢不夠開支。”

皇帝一聽,氣憤地說:

“我是一國之主,難道幾個要飯的還難住我了嗎?好!你用麻袋裝上幾袋,看夠捨得吧?”

縣知事只好遵令預備。

第二天,乾隆皇帝出了城,到了岱宗坊。向北一望,路兩旁要飯的,真是無邊無際。無論如何得邊走邊舍錢,好幾個人忙不過來。不久,錢就快舍光了,接著隨舍隨運。不管怎么運,總是不夠舍的。末了,縣知事只好報給皇帝。乾隆聽了,再往北一望,路旁要錢的一個挨一個,真是寸步難行。只好嘆了一口氣,拔馬而回。

縣知事覺得很奇怪:為什麼今天要錢的這么多呀?他挺納悶,一夜未睡。天剛亮,他親自跑去查訪。到了北山坡一看,一棵草上頂著一個制錢。這時,縣知事才明白,這是泰山老母嫌皇帝高傲自大,叫泰山的草都變成要飯的,看看皇帝有多大本事,哪能比上泰山老母的本領?因此,乾隆被迫拔馬而回。從此,這個回馬的地方,就叫“回馬嶺”。

講述人:李伯洋

採錄者:陶陽

選自《泰山區民間文學集成》

乾隆所作《回馬嶺》

回馬嶺①

乾隆

昔人回馬地, 進馬跋岩扃②。

夫子有明訓, 功毋一簣停③。

【說明】這是一首五言絕句,鐫在泰山回馬嶺西的山崖上。詩寫於乾隆二十二年。詩謂宋真宗騎馬登山至此回馬,而自己騎馬登山,卻從此繼續躍上,諷刺宋真宗是功虧一簣,半途而廢,殊有躊躇滿志之感。

【注釋】①回馬嶺,在泰山壺天閣上,傳為宋真宗登封泰山時,騎馬至此而馬不能再上,故此處曰回馬嶺。

②昔人兩句:昔人,指宋真宗。跋,登。扃,門戶;岩扃,指陡峭如門的山崖。言昔人騎馬只至此地,而我卻騎馬從此繼續升上陡峭的山崖。

③夫子兩句:夫子,指孔夫子。一簣停,簣(kuì愧)盛土的筐。《論語·子罕》:“子曰,譬如為山,未成一簣,止,吾止也。譬如平地,雖復一簣,進,吾往也。”言孔夫子有過明訓,譬如築山,不能差一筐土,差一筐土完不成就是功虧一簣。

泰山上的文化景點

| 泰山位於山東中部泰安城北。古稱岱山,又名岱宗,春秋時改稱泰山。泰山是中國山嶽公園之一,又是天然的歷史、藝術博物館。泰山不僅是國家重點風景名勝區,而且已被聯合國確定為世界文化和自然遺產之一。從古至今,登山路線有六條,山前山後各三條。從泰山腳下沿古登山中路直上岱頂,共10多公里,有石級可登,沿途根據遊覽區的分布和山勢,修建了茶亭、餐廳、賓館等休息場所。遊人可根據自已的體力,量力而行。 |