結構

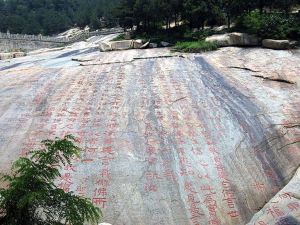

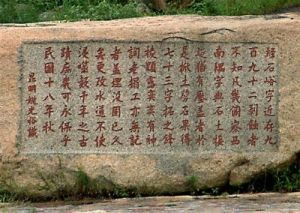

經石峪

經石峪歷史

經石峪

經石峪這就是被佛家所說的“四大法難”之一,因此經石峪的經刻被迫中斷。在這裡我們還可看到最後第15行的十幾個描紅雙勾字,只勾勒出了主體輪廓。因此,整個刻石沒有落款,給後人留下了千古疑案。

泰山上的文化景點

| 泰山位於山東中部泰安城北。古稱岱山,又名岱宗,春秋時改稱泰山。泰山是中國山嶽公園之一,又是天然的歷史、藝術博物館。泰山不僅是國家重點風景名勝區,而且已被聯合國確定為世界文化和自然遺產之一。從古至今,登山路線有六條,山前山後各三條。從泰山腳下沿古登山中路直上岱頂,共10多公里,有石級可登,沿途根據遊覽區的分布和山勢,修建了茶亭、餐廳、賓館等休息場所。遊人可根據自已的體力,量力而行。 |