中國歷史時期城市分布和交通路線的變遷

正文

國內交通路線和城市分布的演變 中國境內各地區之間交通道路的開闢和城市的興起為時很早。商代幾次所遷的都城和周代天子和各諸侯所建的都城,都是各地區的重要城市。為了政治控制和經濟交流的需要,各城市之間有了相當發達的水陸交通路線。甲骨文中已出現了“車”、“舟”二字,說明已具備了一定規模的水陸交通。《詩經》中所稱頌的“周道如砥、其直如矢”,“周道倭遲”,反映了周朝境內已經有了坦直而綿長的陸路大道。 中國歷史時期城市分布和交通路線的變遷

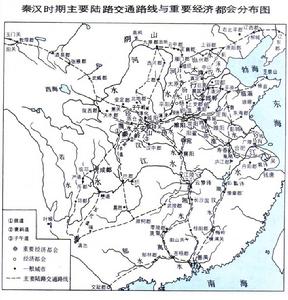

中國歷史時期城市分布和交通路線的變遷秦始皇統一後,將戰國以來零亂錯雜的交通道路進行統一和改建,如大修馳道,形成了以鹹陽為中心輻射向全國各地的水陸交通網。漢代興起,又在此基礎上加以擴展和延伸。主要有下列幾條幹線:

① 西北幹線。由長安往西,沿渭水河谷或涇水河谷,踰隴山、六盤山,貫通河西走廊,通往西域各地。

② 北路幹線。有2條: 一條是秦始皇為抵禦匈奴所開的直道。自鹹陽北面淳化為起點,北由子午嶺上,進入鄂爾多斯草原,至今包頭市西南秦九原郡治所。今尚有斷續遺蹟可尋。漢時仍被利用。一條是從長安(或鹹陽)東出,沿著渭水至蒲津渡河,沿汾水河谷而上,經平陽、太原,以至雲中、代郡。戰國時秦晉交通多由此道。

中國歷史時期城市分布和交通路線的變遷

中國歷史時期城市分布和交通路線的變遷④ 南路幹線。由長安東南出武關,經南陽盆地出襄陽,下漢水至江陵,由荊江溯湘水經靈渠下灕水、郁水至番禺(今廣州)。由此入海,再往南海諸國。另外還有從長江溯湘、贛等水而上,從五嶺上幾條山道如橫浦關(今梅嶺關)、陽山關、湟溪關等,進入嶺南地區。

⑤ 東路幹線。從長安東出函谷關至洛陽,東經成皋、滎陽,循濟瀆抵定陶,以達東方大都會臨淄。這條路線是戰國以來中原東西交通的幹線,也是秦漢帝國的動脈。

⑥ 東北幹線。從長安至洛陽,再自洛陽渡河,沿著太行山東麓,經鄴、邯鄲,以通涿、薊,復向東北至遼東地區。

⑦ 東南幹線。由洛陽東經成皋、滎陽至陳留,沿戰國時魏國開鑿的鴻溝南下,由潁入淮;逾淮由肥水、巢湖以抵長江,渡江由胥溪運河進入太湖地區。另一條支線,由濟瀆經定陶出荷水,由泗入淮,復沿吳王夫差所開的邗溝抵達江乾,渡江而至太湖流域。

⑧ 長江幹線。這是唯一一條不是由首都出發的水運幹線。公元前308年秦司馬錯率巴蜀眾10萬,大船萬艘,米600萬斛,浮江伐楚。前210年秦始皇自雲夢一帶浮江而下,過丹陽,至錢唐(今杭州)。這些說明長江幹流是長江流域水運的主要幹線。

以上是秦漢帝國境內以首都為中心通向四方的主要交通幹線,其間還有許多支線相連,難以備述。這一全國性水陸交通網是先秦以來長期形成,而又由秦漢帝國統一經營的結果,不僅在當時起著加強各地經濟文化交流和鞏固統一帝國的積極作用。並且為後代長期沿用。直至近代鐵路出現以前,仍然是我國境內主要交通幹線。

隨著各地區間經濟交流的加強,在這些主要交通幹線上先後湧現了一批重要的工商業城市。如橫貫東西幹線上有鹹陽、長安、洛陽、滎陽、濮陽、定陶、臨淄等,通往北方幹線上的溫、軹(今河南濟源西)、楊(今山西洪洞東南)、平陽(今臨汾西南)、鄴(今河北臨漳西南)、邯鄲、涿、薊(今北京城西南隅)等,通往東南幹線上的大梁(今河南開封市)、睢陽(今商丘縣南)、彭城(今江蘇徐州市)、壽春(今安徽壽縣)、合肥等,通往南方幹線上的陽翟(今河南禹縣)、宛(今南陽市)、以至南海的門戶番禺(今廣州市)。還有長江幹線上代表上中下游的3個大城市──成都、江陵、吳。 以上這些城市都是兩漢時代一方的經濟都會。

東漢明帝時王景修治了從滎陽至徐州彭城入泗水的汴渠以後,逐漸替代了鴻溝成為中原地區南北水運的幹線。建安年間曹操主持興修了白溝、 利漕渠、 平虜渠、泉州渠、新河以後,河北平原上又增添了一條貫通南北、直達今天津並東抵灤河的水運路線。特別引漳水入白溝以通漕的利漕渠的開鑿,使從白溝上游來的漕運,可由此渠折入漳水,西溯鄴城。使原來已處在南北陸路交通要道上的鄴城,更添了水運的方便,遂使其地位日顯重要,終於替代了邯鄲,成為河北平原上的第一都會。曹操稱魏公都此,以後的後趙、前燕、東魏、北齊均在此建都。在長江流域,成都作為蜀漢的都城仍居長江上游的首位,江陵和建業成為長江中下游的兩大政治經濟中心。

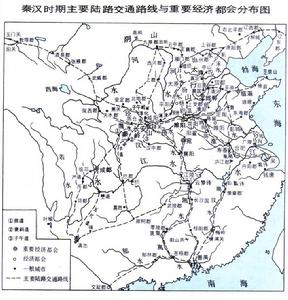

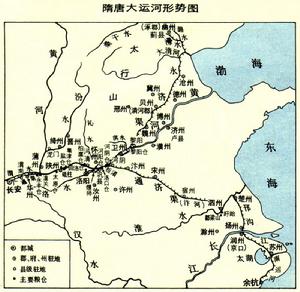

西晉以後,南北分裂,戰爭頻仍,在交通事業上無多大建樹。隋唐統一帝國的出現,又為全國水陸交通的重新布局提供了條件。隋代開鑿的廣通渠、通濟渠(汴河)、永濟渠、邗溝(山陽瀆)、江南河等一系列運河,溝通了黃、淮、海、江、 錢塘五大流域, 形成了長安、洛陽一線為主軸,向東北、東南輻射的南北大運河。唐代繼承了隋大運河而稍有改建。宋代又以首都開封為中心開鑿了蔡河、五丈河、金水河等運河,與汴河合稱漕運四河。唐宋二代在運河河道整治工程和航運管理上均較前有較大進步,隋唐以後造船工業又特別發達,水運費用低廉,所以唐宋時代黃河流域水運交通十分發達,而長江流域幾乎“無不通水,故天下貨利,舟楫居多。”(《國史補》)。當時一些重要工商業城市無一不在水運的沿線或樞紐處。如揚州地處長江下游,位於運河和長江的交會點上,為唐代全國第一工商業大都會。其次是長江上游的成都。再次有永濟渠沿岸的魏州(今河北大名)、貝州、(今清河)、通濟渠(汴河)沿岸的汴州(今河南開封市)、宋州(今商丘),古汴河和泗水交會的徐州,邗溝和淮河交會的楚州(今江蘇淮安),江南河沿線的潤州(今鎮江)、蘇州、杭州,以及長江及其主要支流沿岸的荊州(今湖北江陵)、鄂州(今武昌)、潭州(今湖南長沙)、岳州(今岳陽),江州(今江西九江市)、洪州(今南昌)等等。陸路交通方面,唐代略有擴建,如開元年間開大庚嶺,貞元年間開藍田至內鄉新道七百里等,但對整個陸路交通的布局影響不大。

中國歷史時期城市分布和交通路線的變遷

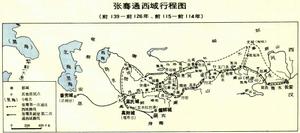

中國歷史時期城市分布和交通路線的變遷域外交通的歷史發展 中國與域外周邊各國的交通,開始也很早。大致可分為陸上和海上兩路。陸上的交通路線,最著名就是從河西走廊通往西域的道路。中國的絲和絲織品多由此西運,故後世稱為“絲綢之路”。自公元前2世紀張騫通西域後,使者、商人相望於道,對東西方經濟文化的交流起過很大作用。兩漢時期這條道路自河西走廊西出,於塔克拉瑪乾沙漠分為南北2道,北道沿著天山山脈南麓,南道沿著崑崙山脈北麓,均越過帕米爾高原,經中亞各地,最遠至地中海東岸。

魏晉以後至隋唐時期又發展為南北中 3條幹道。中道即兩漢的北道,南道仍舊。在天山山脈北麓又開闢了一條新道,稱為北道。這三道越過帕米爾高原後,與兩漢有所不同。南道折西南至印度洋,中道至波斯灣,而北道西抵地中海。近年來這幾條道路上都發現了古代絲綢織物,反映了東西方絲綢貿易的盛況。

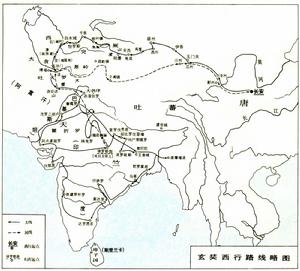

此外,中國還有幾條通往域外的陸路交通線。一條是由西南通往印度的陸道,即川滇緬印道。大致從四川成都為起點,經西昌,渡金沙江,至雲南大理一帶,再西南至緬甸伊洛瓦底江上游,越過親敦江和那加山脈,至阿薩姆沿布拉馬普特拉河谷,至印度平原;或由伊洛瓦底江航行出海至印度。 從公元前2世紀張騫在大夏(阿富汗)看到蜀布和邛竹杖以及印度孔雀王朝 (前321~前185)的著作 《政事論》、《摩奴法典》中已有支那帕塔(China捘atta,意即支那成捆的絲)一詞的出現的事實來推測,這條西南絲路開創實早於西北絲綢之路。東漢開哀牢夷,置永昌郡(治今雲南保山東北),成為西南域外交通的重要孔道。唐時川滇通緬印的交通更為發達,據賈耽《邊州入四夷路》和樊綽《蠻書》的記載,基本上沿襲了這條道路。宋元時大理、雲南與緬甸的交往更多。元時曾6次派使者到緬甸。 明清時八莫為中緬陸路交通上的重要商埠。這條路線與近代滇緬公路基本吻合。抗戰期間曾為中國唯一對外交通線。

中國歷史時期城市分布和交通路線的變遷

中國歷史時期城市分布和交通路線的變遷中國有著綿長的海岸線,眾多的港灣,提供了海上交通的方便。春秋戰國時代中國東部沿海齊、吳、越等國都有在海上航行的記載。兩漢時代發展為國際交往的重要路線。

中國北部的海上交通,如由山東半島渡渤海、趨遼東,沿朝鮮半島西、南岸抵日本,是中、朝、日之間海上交通最早航路。但當時日本、朝鮮經濟比較落後,這條航路的經濟意義不大。南部海上航路在西漢時已遠至孟加拉灣西岸。據《漢書·地理志》記載,自日南障塞(今越南順化)或徐聞、合浦出海,經馬六甲海峽,沿途停泊各港口,最終到達黃支國。黃支國一說今蘇門答臘西北部,一說今印度馬德拉斯西南。東漢時中印海上交通暢通不衰。羅馬帝國東部也有商人遠洋來華通商。三國時魏、吳二國東臨大海,都注意發展海上交通。曹魏時曾二次遣使渡海前往日本。孫吳政權也曾遣使航海往林邑(今越南南部)和扶南(今高棉)以及南洋群島中若干島嶼。這條航路在兩晉南北朝時是中、印高僧往來的必由之路。那時的廣州為中國海外交通的第一大港。

中國歷史時期城市分布和交通路線的變遷

中國歷史時期城市分布和交通路線的變遷隋唐時期隨著海上交通和對外貿易的發展,中國沿海地區出現了一些港口城市。在北方的有登州(今山東蓬萊)、萊州(今掖縣),南方的有楚州(今江蘇淮安)、揚州市、明州(今浙江寧波市)、溫州市、福州市、泉州市、潮州市、廣州市、交州(今越南河內)和蘇州的華亭(今上海市松江縣)等。

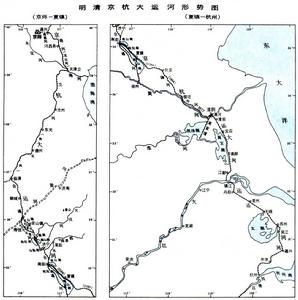

宋代因西北有西夏的阻隔,中西陸路交通衰微,再加上指南針的套用,海上交通較前更為發展。宋元時不僅發展了與馬來半島、印度支那半島、印尼群島、菲律濱群島、印度半島和巴基斯坦各地港口的交往,還遠至波斯灣沿岸、阿拉伯半島以及東非的索馬里、馬達加斯加一帶和地中海區域的西班牙南部。元代大陸沿海的航運也很發達,當時的南北漕運多走海路,其路線從劉家港(今江蘇太倉瀏河)放洋北上,繞成山角以達天津。宋元時與日本、高麗之間官方和民間貿易十分繁盛。1976~1977年,在南韓木浦附近海底發現載有大批金屬器皿和銅錢的中國沉船,時間大約為元代後期,是當時海上貿易的物證。

中國歷史時期城市分布和交通路線的變遷

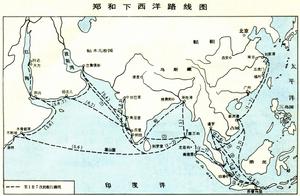

中國歷史時期城市分布和交通路線的變遷明清時代海上交通更為發展,海舶所至遍及歐亞非一些主要港口。明初永樂、宣德年間(1405~1433)鄭和領導的遠航船隊7次下西洋,經37國, 向南到了爪哇島,向西到波斯灣、紅海,最遠到了赤道以南的非洲東海岸,在世界航海史上是一件偉大的壯舉。

16世紀以後,西歐殖民主義者開闢了通向印度、遠東、美洲的新航路。從此遠洋航路遂為其所壟斷。鴉片戰爭後,中國的沿海航線亦被控制,港口被迫開放,甚至喪失了內河航行權。直至中華人民共和國成立後,航海事業才開始了新的篇章。