概念

國際人口遷徙是指人口跨國界並改變住所達到一定時間(通常為1年)的遷移活動。國際遷移在歷史上曾不斷發生,其中規模最大的是15世紀地理大發現以來從舊大陸向新大陸的遷移高潮。近代國際遷移的主要方向為:

①歐洲繼續向新大陸遷移;

.

.②非洲黑奴被迫販往美洲;

④古希臘向海外的遷徙。

第二次世界大戰後,國際遷移的特點發生變化:持續了數百年向新大陸的遷移已近尾聲;由開發中國家遷往已開發國家的外籍工人越來越多;因區域性政治衝突頻頻爆發而不斷產生國際難民。

特點

二戰前:由舊大陸遷往新大陸,集團性、大批量;

二戰後:由開發中國家遷往已開發國家,短期流動。

國內遷徙

國內遷徙較為經常和普遍,主要形式包括:

①邊疆墾殖遷移。因地區間經濟發展不平衡,資源枯竭地區人口相對過剩,人口遷移伴隨新土地的開發而產生。近代美國西部、蘇聯西伯利亞和中國東北等地的開發,都吸引了相當規模的移民並持續了一段時間。因各國國情不同,墾殖遷移有時自發進行,有時採用有計畫的或軍隊屯墾方式;

②鄉村人口向城市集中。是現代國內遷移中更為普遍和顯著的一種。其實質是農業人口轉變成非農業人口,與工業聚集、商品經濟的發展有著密切聯繫。18世紀產業革命後,西歐、北美的城市成為大工業所在地,大量鄉村人口湧入城市。第二次世界大戰後,向城市的遷移浪潮遍及全世界。已開發國家因農業現代化所需勞動力減少而引起,且鄉村與城市的發展水平日益接近;開發中國家現代城市發展較晚,農業人口多,城鄉差別大,故帶來失業增加、城市環境惡化等問題。

③大型公共項目占地。比如近期因三峽工程而向其他地區遷徙。

特點

古代:由自然條件差的地方遷往自然條件好的地方,大批遷移;

現代:建國到80年代中期,由東部遷往西北和東北部分有計畫、有組織;

80年代後:由西部遷往東部,由農村遷往城市,自發遷徙,量大。

中國歷史上的遷徙

人口變遷

歷史時期地理環境的變遷,從某種意義上說,就是人類活動和自然環境之間相互作用、相互制約的結果。在古代,自然環境在很大程度上決定人口的數量、分布和遷徙,反之,人口條件又積極地影響著自然環境的變化。因此,歷史時期中國人口數量的變化、地域分布和遷徙,是歷史地理學的重要分支歷史人文地理的研究課題之一。

中國是世界上最早進行人口調查的國家之一。《國語·周語》記載,周宣王三十九年(公元前789)“料民於太原”。可知西周末年就舉辦過人口調查工作。秦末劉邦進入關中,蕭何首先收集秦朝的戶籍地圖,“所以具知天下阨塞,戶口多少”。說明秦帝國已經有了比較完整的戶口統計簿籍了。可惜秦代以前的人口資料沒有保存下來。現存最早的人口統計數字,是《漢書·地理志》記載西漢平帝元始二年(公元2年)的版籍,以後歷代正史地理志、全國總志、地方志大多繼承了這個傳統,保留了人口數字(戶數或口數)的記錄。這就為研究歷史人口地理提供了最基本的資料。不過應該指出:歷代封建王朝編制戶籍的目的是為了徵收賦稅和兵勞役,所以由於歷代賦役制度的不同,以及中央和地方統治階級內部利益的矛盾、社會各階層的對抗,戶口的隱匿、漏報、逃亡、流徙的情況屢見不鮮,政府所掌握的戶籍與實際數字相差甚遠。儘管如此,中國歷史文獻上保留下來的歷代人口數字,仍然是世界上最豐富、最完備的人口調查資料。

兩漢時期

兩漢時期漢代的人口調查皆為戶數和口數並列。口賦(算錢)是國家的主要收入,戶賦則指定為列侯、封君的收入。《漢書·地理志》記載了西漢末元始二年103郡國戶口數總共為戶1235.6490萬,口5767.1401萬。如以秦嶺淮水為南北界線,北方人口占4/5弱,南方人口占1/5強。如以漢武帝時所置14個監察區來劃分,戶數超過百萬,口數超過5百萬的有司隸和豫、冀、兗、青、徐五州,都在黃河中下游地區,大致相當今陝西關中平原和黃河下游的冀、豫、魯和皖、蘇的淮河以北地區。人口總數占全國的55%。關中平原人口最集中的是長安附近,密度約達到每平方公里千人,為全國之冠。其次是太行山以東平原地區,除了魯中山地、膠東半島和濱海地區外,人口密度估計也在每平方公里百人以上。由此而形成二條人口比較密集的帶狀地區。東西向的是自京兆(長安)—河南(雒陽)—陳留—濟陰(定陶)—山陽—東海;南北向的是自清河—魏郡—河內、河東—河南—潁川—汝南。這種分布顯然與交通路線有關。長江流域人口集中在成都平原、南陽盆地和太湖平原,這無疑是由優越的自然環境所促成的。

西漢末年的戰亂,中原人士開始向長江流域遷徙,更遠的還到了嶺南地區。同時南方經濟進一步得到開發,人口顯著增加。據《後漢書·郡國志》所載永和五年(140)的版籍,全國有戶933.6665萬,口4789.2413萬。秦嶺淮河以北人口占3/5,以南占2/5。戶數超過百萬,口數超5百萬的有豫、荊、揚、益4州,除了豫州外,其餘3州均在長江流域,其戶數占全國的42.2%,口數占全國的37.26%。可見經過了138年,南北人口的分布起了顯著變化。與西漢末年人口相比,揚州增加了1/4,荊州和益州都增加了一倍。其中增加最顯著的南陽郡(南陽盆地),人口從194萬(尾數不計)增至244萬,零陵郡(湖南南部湘、資、瀟水流域)從14萬增至100萬,長沙郡(湘、資水中下游流域)從23萬增至105萬,豫章郡(今江西省)從35萬增至166萬,巴郡(四川東部)從70萬增至108萬。可見南方人口的增加除了北方人口南移外,還由於原來中原王朝勢力不及的地區深入開發的結果。而黃河流域除了少數幾個郡國外,人口普遍減少。

魏晉南北朝時期東漢末年開始,中國進入了長期分裂和戰亂時期。黃河流域屢經兵燹,關中地區經董卓之亂,“長安城中盡空,並皆四散,二三年間關中無復行人”。“洛陽附近,無辜而死者不可勝計”。從洛陽至彭城(今徐州)的黃淮平原上,經曹操和陶謙之間戰爭,“墟邑無復行人”。除了戰爭中死亡外,大批中原人民向相對安定的地區遷徙。三輔、南陽人民多遷往益州。徐州一帶人民多避亂江東。江淮之間十餘萬戶皆渡江而東,“江西遂虛,合肥以南惟有皖城”。還有不少士大夫甚至渡海遠徙交州。在蜀漢、東吳政權內任職的不少是黃河流域遷來的士大夫。此外,還有不少中原人士逃往幽州、遼東,甚至去鮮卑境內。如東漢末劉虞為幽州牧,“青徐士庶,避黃巾之難歸虞者,百餘萬口”(《後漢書·劉虞傳》)。

三國和西晉時期

三國鼎立局面穩定後,遷往遼東的往往復歸故土,而遷往南方的大多定居下來。以後魏蜀吳三家為了充實各自統治區內的實力,利用政治手段強迫人民遷居其統治中心的周圍。如建安末曹操討張魯,進入巴東、巴西郡(今川東),勸誘當地人民8萬餘口遷至鄴、洛陽;繼而曹既平張魯,遷漢中民數萬戶以實長安、三輔。曹丕建都洛陽,徒冀州5萬戶士家以實河南。魏滅蜀後將蜀人3萬家遷往洛陽和關中。東吳孫權在建安年間連續西征盤居在長江中游的江夏太守黃祖,虜掠男女數萬口遷至江東。劉備入蜀帶去了大批荊州人士,以後幾次北伐南征,也遷民於成都平原。此外,東漢末年,北方烏桓、鮮卑逐漸入居中原,散布於沿邊諸郡。匈奴入居汾水流域的就有3萬餘落。東吳征服山越後,也將越人從山區遷至平原,總數約有10餘萬人。

經三國時期屢年戰爭,人口死亡、逃亡、隱匿的數字是相當高的。所以據西晉太康初年(3世紀80年代)的戶籍,全國僅246萬戶,1616萬口。黃河流域仍占56.72%,長江流域占34%。黃河流域集中在可、冀2州,約占全國人口的32.12%。全國郡級人口分布第一位是河南郡,即曹魏政權首都洛陽的所在地,有11萬戶,以下依次為與河南郡接界的河內郡、東吳舊都建業所在地的丹陽郡、今冀南與魯接界的陽平郡、蜀漢舊都成都所在地的蜀郡,戶數都在5萬以上。可見是由三國時代人口遷移的結果。

西晉末年永嘉之亂,中原人民在階級和民族的雙重壓迫下,紛紛越淮渡江,相率南下,出現了中國歷史上第一次大規模的人口遷徙。此後中原每一次較大的政治變動,如祖逖北伐、淝水之戰、劉裕北伐、北魏南侵等等,都有一次較大規模的人口南徙。據研究,截至劉宋為止,南渡人口約共有90萬,占當時劉宋全境人口共五百幾十萬的1/6。西晉時北方諸州,包括淮河以北地區共有140萬戶,約700餘萬口。南渡的90萬口占其1/8強。換言之,即北方3個人中有1人南徙,而南方6個人中有1人為北來僑民。北來的僑民集中在長江上游的成都平原、江漢流域的襄陽、江陵、武昌以及長江下游的今江蘇省境內,而以淮陰、揚州、南京、鎮江、常州一線為最多,並在此設了大批僑州郡縣。僑置在今鎮江的南徐州,僑民多於當地土著人口。

唐宋元時期

唐宋元時期唐初貞觀年間開始人口直線上升,至天寶年間到達了頂峰。全國有戶9百萬,口5200萬。秦嶺淮河以北占3/5,而河北、河南二道,相當今冀、魯、豫三省之地,又占北方人口的2/3。可見黃河下游平原是當時人口最稠密的地區,也是全國經濟重心所在。秦嶺淮河以南人口最集中的是長江下游和寧紹平原。江南道(今蘇南、皖南和閩、浙、贛三省)有1000萬人口,大部分集中在上述地區。再依次是關內道(今陝西)460餘萬,劍南道(今四川)400萬,河東道(今山西)370餘萬,山南道(今陝、豫、鄂交界各一部分)250餘萬,淮南道(江淮之間)220餘萬,最少的是嶺南道(今兩廣和越南北部)91萬和隴右道(今甘肅)53萬。

安史亂後,黃河中下游經過長期戰亂,大批人口南遷。“天下衣冠世庶,避地東吳,永嘉南遷,未盛於此”(《李太白全集26》)。人口普遍下降。加之藩鎮割據,中央法令不行,戶口隱匿不報。所以唐代後期人口資料殘缺不全,難作全面估計。現以元和年間(806~820)南方幾個州與天寶年間戶數相比,襄州(治今襄樊市,領縣7)增加120%,鄂州(治今武昌,領縣5)100%,蘇州(治今吳縣,領縣7)30%,洪州(治今南昌,領縣7)65%,泉州(治今泉州,領縣4)50%,廣州(治今廣州,領縣13)75%。足以說明唐代後期南方人口普遍有所增加。

北宋元豐年間(1078~1085)全境有戶1600餘萬,崇寧元年(1102)有戶2000萬。每戶以5口計,11~12世紀初北宋境內約有1億人口。現以後來宋金界線(基本上以秦嶺淮河為界)分為南北兩區。北方有戶580餘萬,南方有戶1100餘萬。這反映了從唐代後期至北宋中後期,由於北方人口南遷和南方經濟發展而帶來的人口滋長,使南方人口的絕對數字開始超過了北方,這是中國人口南北分布的轉折時期。南方人口主要集中在兩浙、江南東、西和福建四路,相當今蘇南、皖南和閩、浙、贛三省。元豐時有戶520萬,崇寧時有戶570萬。其中兩浙路(即今蘇南太湖流域和浙江省)人口最多,元豐時178萬,崇寧時198萬。其餘依次是江南西路(除江、信、饒3州外的今江西省)、江南東路(今皖南、大茅山以西蘇南和江西省東北部)、福建路(今福建省)。兩浙路自唐以來即為南方最富庶地區,江南西路在北宋時湖濱平原和吉泰盆地得到了充分開發,山區又有發達的工礦業,故人口大增,其戶數雖低於兩浙路,而口數卻超過兩浙路而居全國首位。

北宋末年,女真南侵,黃河流域出現了中國歷史上第二次大規模的人口南遷。南渡人口最集中的是兩浙路,因為是南宋政治中心所在。“四方之民雲集兩浙,百倍常時”(《建炎以來系年要錄卷158》)。現以北宋崇寧元年和南宋紹興三十二年(1162)的戶數比較,兩浙路增加26萬戶,福建路增加32萬戶,成都府路增加21萬戶,潼川府路增加24萬戶。總之,南宋時代南方人口普遍增加,按復旦大學吳松弟教授的估計,建炎到紹興年間北方南下人口有500多萬(《中國移民史》第四卷)。

金末元初,北方人口損失慘重,估計在金朝滅亡初期,北方人口約300萬戶(參考王育民《中國人口史》),1800萬口。蒙古滅南宋,南宋人口也有一定損失,1280年約有戶1180萬(胡祗遹的《紫山大全集》),6370多萬口,考慮到北方人口的增長,此時北方約有戶400萬,2400萬口。1280年全國統一時北方人口占全國人口約27%。

明清時期

明清時期明初政府採取移民措施,如將江南人北徒淮域,西徙雲貴;遷山西人於河北、豫北,遷浙西及山西民於滁、和、北平、山東、河南,遷北平、山後(今河北省太行山北端、軍都山迤北地區)民散居北邊諸衛,以為軍籍等等。以後社會相對穩定,政府又鼓勵人民從狹鄉遷往寬鄉,經過自然的調整,到了萬曆初年,南北人口的分布漸趨均勻。今以萬曆六年(1578)的記載為例:①北五省:北直隸(今冀、京、津)、晉、魯、豫、陝(今陝甘2省)的人口為2500萬。②中五省:南直隸(今蘇、皖、滬)、浙江、江西、湖廣(今兩湖)、四川的人口為2900萬。③南五省:福建、廣東、廣西、雲南、貴州人口為670萬。各地人口分布比較均勻,這是因為南方可耕種的平原畢竟較少,人口增加到一定程度,必然要進行自我調整。明清時期平原地區基本開發完畢。失去土地的農民為謀生計往往奔向人口相對稀少、尚待開發的地區。這就決定明清兩代人口遷徙大致表現為三種形式:

一是向海外移民。臨海的粵、閩等地因山多田少、人稠地(平原)狹,多出海謀生。以去台灣和東南亞各島嶼為最多。鴉片戰爭以後,廣東人口大量外流。據調查,從1850年到19世紀末,僅台山一縣移居海外的就有20萬人。

二是向山區進發。明代自宣德至成化年間,從北直隸、山東、河南、山西、陝西各省逃流亡的農民遷徙至豫、鄂交界的荊、襄地區的大約有一二百萬人,以後又向秦嶺、大巴山區遷徙。清代嘉慶年間川、陝、鄂、豫、甘5省白蓮教起義,就是各地遷往這五省交界山區的流民大起義。東南地區的無田農民多向閩浙皖南山區進發,湖南流民的目標是湘西山區,而閩、粵流民甚至遷往荒嶺僻壤的贛南山區。由於明代後期玉米、甘薯的傳入,使大批流民進入山區成為可能。

三是向邊區遷徙。清代幅員遼闊,邊疆地區人口稀少,為內地流民遷徙提供了條件。東北長白山區為滿族“龍興之地”,定為封禁區,任何人不得入內定居、墾田、採伐、掘捕(人參、貂)。但仍不斷有人或從長城隘口、或渡海趨遼東半島以至松花江流域,以資謀生,俗稱“闖關東”。晉、魯、豫、冀4省人均有,尤以魯、冀為多。河北、山西人由古北口、張家口、獨石口、喜峰口等處進入草原,稱為“跑口外”;晉陝墾荒者則去歸化(今呼和浩特)一帶或河套地區進行耕種。隴東貧民多進入銀川平原。陝甘人移居新疆的也不少。光緒年間為平定阿古柏政權而進入新疆的湘軍,就在哈密、巴里坤等地進行屯田,屯丁中凡是娶有妻室願留新疆者,均借給牛具籽種,指撥土地令其承墾,故有一部湖南人由此進入新疆。

清朝我國歷史上第一個人口增長的高峰期出現,為緩解日益嚴重的人口壓力,人口遷移趨勢呈現出新的特點及趨勢,由人口稠密地區向人口稀疏地區,如向西北邊疆等待開發地區遷移。1.清朝人口遷移的狀況清朝人口遷移分為兩類,一類是往邊疆地區和內地偏僻地區遷移,另一類是往經濟發達的城市遷移。第一類遷移主要是指流向邊地和山區,開墾土地,務農為生計的人口遷移。這類遷移是清朝人口遷移的主流,它在全國大範圍內持續多年。其中山東、直隸、山西、河南等省的遷移人口,主要流向地廣人稀農耕條件良好的關外東北和外蒙古地區。

新中國建國後

根據遷移規模,可將建國後的30餘年劃分為3個階段。

【第一個階段】是1954~1962年。期內各年人口遷移率均在30‰以上,1960年還創下了年遷移3300萬人,遷移率達50‰的最高記錄。雖然這些數據與以後各年份是否完全可比尚有疑問,但期內人口遷移比較活躍確是不爭之事實。一方面50年代國民經濟發展迅速,全國職工總數由1953年的1856萬人激增到1960年的 5969萬人,其中大部分來自農村。期內國家組織了一系列大規模的人口遷移,典型的如1955年冬青海省設立“移民墾荒局”,翌年即從河南、山東、安徽等省遷入約7萬人。另一方面50年代國家對城市人口規模尚未嚴格控制,戶口管理也相對寬鬆,故各地自發性人口遷移規模也不小。進入60年代,受多種因素影響,中國經濟形勢急轉直下,龐大的職工隊伍和城鎮人口同連續大幅度下降的糧食產量形成極大反差,政府不得不大規模精簡職工隊伍,下放城市人口,再加上不少地區因食品極度匱乏導致大量非正常死亡,所有這些都造成了人口遷移上的一次大退潮。

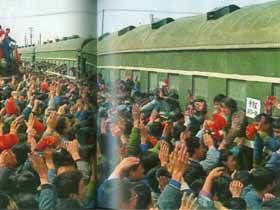

【第二個階段】是1963~1970年。期內人口遷移率由前一階段的30‰以上驟然跌落到僅略高於20‰,表明國內人口遷移規模顯著縮小。這一階段全國性的人口遷移事件主要有兩個。一是“大三線”和“小三線”建設陸續展開,在國家的統一調配下,大批工廠、科研機構和高等院校從沿海遷往內地,從而帶動了一次大規模的人口遷移,期內僅遷入青海省的職工及其家屬即達10餘萬人,遷入貴州省的達8萬餘人,遷入四川省的職工多達40萬人。二是“無產階級文化大革命”開始後,全國範圍內掀起了一陣陣人口大遷移的政治風暴,如遣返“五類分子”,下放城鎮人口,幹部下放勞動,興辦“五七幹校”等,而其中規模最大的“知識青年上山下鄉運動”,把大約1700萬一二十歲的中學生拋到了全國各地農村,成為世界人口遷移史上絕無僅有的獨特事件。期內廣大農村經濟蕭條(1969年全國人均農業國民收入比1957年低12%),農民生活艱難,儘管戶口管理趨嚴,向著邊疆地區的自發性人口遷移仍相當活躍,僅流入黑龍江省的人口每年即達20萬人之多。

【第三個階段】是1971年以後。除1979等個別年份外,遷移率均在20‰以下,與60年代相比,人口遷移的規模又有所減小。70年代初,前一階段由國家組織的“遣返”、“下放”、“上山下鄉”、“三線建設”等名目繁多的人口遷移漸入尾聲,到1973、1974年,全國遷移率降至極低。“無產階級文化大革命”結束後,前一階段被“遣返”、“下放”或“上山下鄉”的人員紛紛返回,形成一股勢不可擋的大退潮,充分表明“文化大革命”中花費了國家大量財力、人力進行的這些人口遷移在很大程度上均非出自當事人的自願。與此同時,一些“三線建設”中存在的問題也日趨表面化,國家不得不重新加以調整,於是不少在前一階段內遷的工廠、科研機構、高等院校又遷回到原遷出地或其它生產布局條件較好的地區,僅在四川省,遷入又遷出的高等院校就有北京農機學院、北京礦業學院、上海化工學院、清華大學四川分校等多所。由於以上情況,本階段人口遷移的方向與前一階段正好相反。期內農村經濟漸趨繁榮,以往那種逃荒覓食型的自發遷移大大減少,而隨著中國共產黨的一系列改革開放政策的頒行,以及戶籍管理方面的某些鬆動(如允許農民自理口糧進城落戶,某些新開發區採取控制常住戶口,適當解決暫住戶口,短期工作人員不辦戶口等措施),務工經商等類型的人口遷移有很大發展。以1990年普查與1987年1%抽樣調查作對比,可以看出近年來中國人口遷移規模有較大幅度的增長,但這一現象在戶籍登記機關的統計中反映得不夠明顯。

中國近現代大規模人口遷徙

永嘉之亂

這斷歷史我一直比較模糊,因為實在太亂,什麼八王之亂,五胡亂華,五代十六國全發生在這一時期,大概就是在西晉永嘉年間,匈奴人攻破首都洛陽,西晉政權被迫南遷至江東健康(南京),史稱東晉.這一時期,大量北方漢人中的精英不堪忍受異族的非人統治,紛紛南遷,形成中國歷史上的第一次人口大遷徙.使得江南與南下的中原人士有了更多的交流機會,促進了社會文化的發展。閩南話,閩北話,客家話,甚至南通話,基本上都是在這一歷史時期形成的.

安史之亂

這個我們就要先說說唐朝的兵役制度,唐初的兵役制度是府兵制,古代最基本的行政單位是州,府是軍事單位,幾個相臨的州叫府,相當與現在的軍區,但比軍區要小,府兵是指從府所轄的州中徵集21~60歲的成年男子,每3到6年一次,,定期上番服役,冬季農閒參加軍事訓練,即為府兵。府兵衣糧、馬匹、武器都是自己家為他準備的,所以唐初的兵員戰鬥力都很強,因為府兵的家人都給自己的子弟最好的裝備,這些都是關係到自己身家性命的東西,可是到了後來,因為唐朝實在太有錢了,很多子弟都不願意去當兵,就花錢僱人代替自己去當兵,本國人雇不到就雇外國人,這就變成了募兵制.安祿山就是這樣被雇來的,這個人是雜胡,也就是說是個雜了N雜的外國人,據說最早是在現在的遼寧省朝陽市邊境牛養交易市場裡的混混,因為曉通數國語言,人又機靈,從軍之後居然混成一個節度史,所謂節度史,就相當於現在的軍區司令(管的地方沒有現在軍區大),是真正掌握兵權的人物,其實土皇帝一個,這個傢伙大概不甘心做土皇帝,於是造反,做了大燕皇帝,他和他的部下史思明前後兩次攻破長安,前後歷時8年,史稱安史之亂,後來被李光弼鎮壓,順便說一下,這個李光弼也是個外國人.安史之亂之後,中國徹底進入藩鎮割據時代,發展為五代十國,北方為各少數民族政權所控制,漢人不堪忍受,又紛紛南逃,形成了中國歷史上的第二次人口大遷徙.這次人口大遷徙根本上改變了中國人口地里分布的格局,使南方人口第一次超過了北方地區,中國人口地理分區的中心首次由黃河流域移到了長江流域。

靖康之難

我們還是先回到五代十國,公元938年,契丹幫後晉皇帝石敬瑭打退後唐軍隊,石敬瑭把燕雲十六州割給契丹人,趙匡胤陳橋兵變之後,北宋建立,但這一塊地還是被契丹人占領著,他死後,他弟弟趙光義繼位,對燕雲十六州還是念念不忘,於是出兵攻打,一度打到北京城下,,不過這傢伙運氣不好,被契丹人射了一箭,沒多久就死了,從此以後,宋朝在軍事上就採取保守的防禦態勢,整個兩宋319年間,再也沒有奪取過一寸土地.因為開國皇帝是武官造反出身,他怕自己的部下學他發動軍事政變推翻自己的政權,所以在一開始就採取杯酒釋兵權的辦法讓自己的部將交出了兵權,並實行文官帶兵制度,加之當時中國能產馬的燕雲十六粥為契丹人占領,宋朝的騎步兵比例大概為2:8,整個軍隊戰鬥里非常低下,到了靖康二年(1127),已經取代契丹人(遼)的金攻陷卞京,徽、欽二宗被俘,北宋覆亡,這就是“靖康之變”。康王趙構逃到臨安(今杭州)建立南宋。北方廣大淪陷區的人民不堪忍受金朝貴族的統治和民族壓迫,被迫舉族遷移,南方相對安定的社會環境和大量尚未墾種的可耕地吸引了渴望安居樂業的各地人民,大批王族、官員、士民湧向南方,是為中國歷史上的第三次人口大遷徙。

三峽移民

10年移民路,從秭歸、興山到巴東,一個又一個“水田壩”在峽江兩岸湧現:“線上一條路,沿路一排房,房後一片園”的農民一條街模式,“靠路安居城鎮化,靠山樂業基地化,靠遊興村特色化”的城鄉一體化模式,“一戶一個院,一人一畝田,統一水電路,自然連成片”的庭園模式……三峽人的偉大創造力在緊鑼密鼓的大移民中得到淋漓盡致的發揮。三峽庫區人多地少,後靠方式安置的農村移民,耕地分配不足,一度出現新的坡改梯運動,造成新的水土流失和生態破壞。為此,1999年,國家進一步調整三峽工程移民政策,把本地安置與異地安置、集中安置與分散安置、政府安置與自找門路安置相結合,庫區13萬多移民分別被安置到11個省市。其中,我省出縣外遷安置25000人,分布在省內宜昌、荊州等地28個安置點。在宜昌伍家崗區靈寶村9組外遷移民安置點,移民李自淑告訴記者:“交通方便不說,找工作的機會多多了。”靈寶9組的成員是86戶移民,清一色的兩層預製結構樓房,形成了一條長達500多米的街道。組長王鮮和說,從長遠看,靈寶的發展前景肯定要比老家強。

南水北調

淅川移民是因中國南水北調中線工程形成的丹江口水庫淹沒土地後,在上級的動員下被移出原住地的部分淅川人民。淅川縣因南水北調中線工程的修建進行了兩次大規模的移民。其中,1958年初期工程淅川移民達20.5萬人;2009年至2011年淅川移民達16.2萬人,移民強度超過三峽工程移民。

【第一次移民】1959年至1978年,受丹江口水利樞紐工程影響,淹沒淅川縣城1座,大型集鎮(李官橋鎮)1個,一般集鎮(區所在地:埠口、三官殿、宋灣、滔河、馬蹬)5個,小集鎮(下寺、雙河鎮、關防灘、下集、龍城、凌樓、黨子口、泉店)8個,20.2萬人被迫移民。對於移民問題,當時中央的政策是當地政府自己解決。南陽政府從1959年4月開始將22342名移民送往青藏高原三個貧困縣,當地幹部對待移民兇殘,完不成勞動任務的移民會遭打,不給飯吃,在不到一年的時間裡有數千移民死亡。在這樣殘酷的環境下,移民決定回遷河南淅川,但青壯年勞動力被強迫扣留,其他老弱病殘的移民依靠沿路乞討離開了青海。1961年,丹江口大壩蓄水,庫區124米以下的居民需全部遷走,淅川有2萬6千多移民。1964年,淅川有6萬8千多移民遷往湖北荊門和鍾祥,其中4.9萬人被安置在鍾祥柴湖鎮,柴湖原本是一片沼澤之地,條件惡劣,無人居住。柴湖地下水中的鐵、錳及細菌總數嚴重超標,搬遷到這裡的居民食道癌發病率極高。移民開墾的土地,經常被當地人霸占,移民與當地人之間的衝突時有發生,移民的人身安全受到嚴重威脅,在種種惡劣環境下,有多達7900多名移民回遷淅川,但他們卻沒有了賴以生存的土地和房屋,成為遊民,處境相當困難。

【第二次移民】2005年9月26日丹江口大壩加高工程開工,大壩從162米加高至176.6米,正常蓄水位由157米提高到170米,淅川縣增加淹沒面積143.9平方公里,占庫區總淹沒面積302.5平方公里的47.6%,淹沒涉及11個鄉鎮、185個行政村、1312個組,共有16.2萬淅川人從2009年8月到2011年陸續搬離自己的家園。按照政府的安排,這次移民全部被安排在河南省內,移民的房屋由政府統一建設。

從這幾次人口大遷徙中,我們可以看到起因是因為戰爭或政治經濟的結果,所以說人口遷移在一定程度上促進了社會歷史的發展。

人口大遷徙

中國人是依戀故土的。

《漢書》里說:“安土重遷,黎民之性;骨肉相附,人情所願也。”然而,縱觀兩千餘年的歷史,幾乎在各朝各代,中國人都有過規模相當大的遷徙。對於那些背井離鄉的人們來說,遷徙的目的其實很簡單:為了更好地生存。而從大的歷史社會背景來看,人口大遷徙主要有以下三種原因:一是為戰亂、天災所迫;二是因為政治原因及人口膨脹的壓力,政府有組織的移民;三是由於人們對美好生活的嚮往與追逐。

直把他鄉作故鄉

中國人口的遷徙,在近代以前,其大方向主要是由北至南。北人一次次南遷,造就了南方文化與經濟的繁榮,其中最具代表性的就是客家人。

戰火中的南遷

從秦漢到宋元,幾乎每一次大的社會動盪,都會導致大規模的人口南遷。西漢末年的戰亂,讓中原人口大量南遷至長江流域。到了東漢末年,軍事征服與懷柔政策,使得西北的少數民族內遷,而北方中國人也繼續南遷,中國的經濟重心由此開始南移。歷史的車輪轉到唐末,安史之亂引發的人口大遷徙,從根本上改變了中國人口分布的格局:長江流域首次取代黃河流域,成為全國人口分布的中心。而到了宋代,忽必烈1273年的大舉南侵,更是將戰火引至長江中下游地區,南方人被迫向更南的珠江流域尋找安居的樂土。

四海為“客”

客家人的歷史,就是北人南遷史的縮影。據考證,客家人的先民有過6次大規模的南遷,分別是在秦朝、魏晉南北朝、唐末、南宋、明末清初及太平天國時期。南宋末年,客家人參加了抗元起義,失敗後為逃避追捕,只得上山入林,形成了“逢山必有客,無客不住山”的格局。而在19世紀中葉,以客家人為主體的太平天國運動失敗後,大批客家人逃往東南沿海一帶,並進一步遷徙至東南亞、澳大利亞、南北美洲等地,開始了四海為“客”的生活。

久客戀異鄉

“客家”是漢族民系的稱謂,只是一個文化的概念,而非種族的概念。顧名思義,“客家”是一群異鄉客。客家人以“客家”或“來人”自稱,以區別於本地人,同時表明了他們保存自己族群特性的心態。與此同時,客家人還是開放的,能夠入鄉隨俗。客家民系以漢人為主體,同時融合了一小部分畲族、瑤族等土著居民的血統。“久在異鄉為異客”的客家人,在多年的漂泊生涯中,也逐漸有了自己的聚居地,如廣東梅州、惠州,以及江西贛州、福建長汀等。(福建龍巖永定地區的客家人將夯土技術與木構架建築巧妙地結合在一起,創建了被譽為“世界山區建築奇葩”的土樓。)重建的天府之國政府有組織的移民,對中國人口的分布也有著深遠的影響。“天府之國”四川的復興,便得益於此。

衰落的天府

中國官方的強制性移民,在三國時便已出現。明朝初年,政府的強制性移民,曾使中國的人口分布更為均勻。而在歷代政策性移民中,最有代表性,影響最深遠的,是元末明初以及清代進行的長期移民運動:湖廣填四川。四川在唐代位居全國經濟文化的最前列。宋朝時,人口占全國總人口23%左右的巴蜀地區,其財賦收入與供應的軍糧卻占了全國的1/3,時人因此有“蜀亡則宋亡”之嘆。然而,南宋末年與元明時期的戰亂,讓巴蜀人民遭遇了歷史上最殘酷的浩劫。據官方統計,1668年成都只剩下7萬人,整個四川省則僅餘60萬人左右。

湖廣填四川

元末,紅巾軍中以湖北人為主體的明玉珍部率十多萬軍隊入川,不少農民也隨之入川,拉開了“湖廣填四川”的序幕。到了明朝,政府也曾有意安排湖廣移民入川。

真正的移民高潮出現於清代。鑒於四川的殘破不堪,康熙皇帝頒布了《康熙三十三年招民填川詔》,下令從湘、鄂、贛、粵等地大舉向四川移民,這次移民持續了100多年,100多萬人湧入四川。在成都及川西平原各縣,外地移民占總人口的90%以上,而整個四川的移民人數則占總人口的70%左右。

大量移民入川,不僅帶來了充足的勞動力,還帶來了豐富的生產技術與文化。天府之國由此開始復興,並在經濟文化上更加具有兼容並蓄、海納百川的特點。

(四川的三絕——川劇、川酒、川菜,都是在清代融合了外省移民帶來的文化技術後發展起來的。大範圍的吸收與融合,使得四川的經濟文化如鳳凰涅槃般獲得了新生。)

闖關東,走西口,下南洋

中國人口在清乾隆時期突破了3億,隨著人多地少這一矛盾的尖銳化,以及自然災害、社會動亂的逼迫,大量人口開始向邊遠地區及海外遷移。闖關東、走西口、下南洋,由此成為近代三股最大的移民浪潮。

突破禁區闖關東

關東指山海關以東的地區,也稱關外。清軍入關後,長期對東北實行封鎖,嚴禁漢人進入,使得土地肥沃的東北人丁零落,甚至形成大量的無人區。

19世紀,黃河下游災難頻發,成千上萬逃荒的農民為了生存,冒險進入東北,這成為“闖關東”的開始。1860年,沙俄侵入東北,清政府被迫開禁放墾以增強防衛,河北、山東等地的農民大量湧入東北墾荒。到1931年,闖關東的山東人就已達1000多萬。

背井離鄉走西口

走西口的主要是河北、陝西、山西人,而山西人所占的比例最高。清代以來,土地貧瘠加上天災不斷,使得成千上萬的晉北貧民與商人背井離鄉。他們或向西遷移,經殺虎口進入蒙古,或向東進發,過大同後經張家口進入蒙古。走西口直接導致晉文化傳播到了內蒙古中西部地區,使得當地單一的遊牧文化變成了農耕並舉的多元文化。

有夢就敢下南洋

中國人移民東南亞的歷史,可以追溯到漢代。從漢朝到明清時期,每當新老政權交替之時,不堪戰亂的百姓與沒落的權貴都會紛紛移居海外,東南亞因為易於到達而成為中國移民出國的首選之地。

鴉片戰爭後,近代中國人下南洋則是為了改變個人或家族的命運。當時英荷殖民統治下的南洋諸國為吸引華工,推出了許多優惠政策,比如給移民免費土地、臨時住所、交通工具,甚至免費的食物,許多中國人,尤其是華南各省的老百姓,或拖家帶口,或單身一人,滿懷著希望與夢想來到南洋。

(位於山西朔州右玉縣的殺虎口是“走西口”的“西口”之一。殺虎口不僅是通往蒙古,還是通往俄羅斯的重要商道。走出殺虎口,晉商們就迎來了一片新天地。)

“圍”城

計畫性移民在我國當代歷史上發揮了重要作用,而計畫性移民之後的農民進城,則掀起了中國未來的人口遷徙大潮。

移民與“被移民”

1949年以後,中國大規模的人口遷移都帶有強烈的計畫烙印。國家有組織的計畫性移民,對於邊疆建設、資源開發都起到了重要作用,而三峽工程引發的浩大移民工程,則將中國的計畫性移民推向了一個高峰。

與“被移民”相比,儘管受到限制,但上世紀50至80年代,自發性移民依然活躍。據統計,在1949年之後的短短30年裡,自發性省際移民總數就超過了1000萬人,其中黑龍江因為荒地、森林、煤礦較多,勞動力相對缺乏,吸引了至少500萬移民。

城市包圍農村

上世紀50年代中期開始,國家對城市人口實行了嚴格的控制,不僅農村人口不能自由遷入城鎮,連中小城市的人口也不能自由遷入大城市。改革開放之後,人口管理政策的鬆動,使得中國城市人口從1.73億起步,在短短30年內猛增到5.7億人,其中湧入城市的農村人口占了絕大多數,創造了世界移民史上的奇蹟。據勞動和社會保障部的調查研究,中國農村人口向城鎮轉移的規模還在繼續增加,估計平均每年進城的農民在1500萬人左右。城市人口與城市規模的不斷擴大,無疑將是21世紀中國最引人矚目的現象之一。