中國城市地理

正文

中國城市隨政治、社會、經濟、文化等的發展,在數量、職能、規模和分布上也不斷發展和變化。中國城市歷史地理的變遷 可分為下列3個時期:

封建社會以前 中國最早的城市是在奴隸主的封地中心──邑(農村居民點)的基礎上發展起來的政治、防衛、手工業和交換中心,如殷商(公元前16~前11世紀)早期都城西亳(今河南省偃師縣二里頭)、中期都城商城(今鄭州市市區)、晚期都城殷墟(今河南省安陽市小屯村)及周(公元前11~前5世紀)都城豐京、 鎬京(均位於今西安市西南灃河西、東西岸)、洛邑(王城)、成周(均在今洛陽市)等。

春秋戰國之際,城市的數量和規模有很大發展。戰國後期(公元前3世紀)的七國首都──秦鹹陽、 魏大梁(今河南省開封市)、韓鄭(今河南省新鄭縣)、趙邯鄲、楚壽春(今安徽省壽縣,其都多徙,壽春為其中之一)、燕上都薊(今北京市城區西南部)、齊臨淄等都十分繁榮,這些城市大多興起於黃河中下游地區。

封建社會時期 中國封建時代的城市按其性質可分為都城、地方各級行政中心城鎮、工商業交通城鎮、集鎮和軍事城鎮等。

①都城。是封建時期全國的政治、文化、軍事和經濟中心,是國家最高統治者──帝王和其他封建統治階級的居住地。中國歷史上的七大首都中,長安、洛陽和北京是連續幾個王朝作為統一政權的首都,開封和南京作為統一政權首都的時間較短,杭州僅作過較大的偏安地區政權(南宋)的首都,而安陽則為中國歷史上最早的古都。

長安位於今西安市附近地區。秦都鹹陽(公元前221~前 206)是中國歷史上中央集權的民族國家成立後的第一個大都市。西漢末年(公元1~5年)長安人口約40萬,城區面積較西方的羅馬大3倍,在世界城市史上居重要地位。唐代(618~907)長安是中國封建社會全盛時期的政治、文化中心,也是全國最大商業都市和國際商人聚居地,有30多萬戶,100多萬人,集中了中國封建前期城市建設的最高成就,在當時世界上是少見的。

北京自元初(1276)起成為全國政權的首都。明成祖奠都北京(1421)後,發展更為迅速,人口最多時超過百萬。明清的北京城代表了中國封建後期城市建設的最高成就,在世界歷史上享有崇高聲譽。

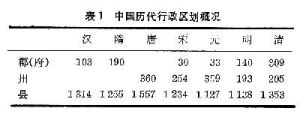

②地方各級行政中心城鎮。是中國封建時代城鎮中數量最多的一類。各朝代城市在數量上、等級上、分布上都有很大不同(表 1)。其中較著名的有太原、濟南、蘇州、福州、南昌、成都、重慶等數十個,它們是較大地區的封建統治的政治、軍事、經濟、文化中心,有一定規模的手工業和商業。

中國城市地理

中國城市地理③工商業交通城鎮。中國以手工業為主的城鎮約始於宋,至明以後更見增多。如明清兩代著名的中國四大鎮──佛山鎮、漢口鎮、景德鎮和朱仙鎮等,人口曾多達30~40萬;商業性和交通性城鎮,如無錫、蕪湖、淮陰、臨清等。廣州、揚州、泉州、明州(今浙江省寧波市)則為海外貿易的重要港口。

④軍事城鎮。是中國封建時代的一類重要城鎮。如漢武帝時為抗擊匈奴、開發西域,在沿進軍路線上興建了一系列城鎮,在軍隊駐地則形成一些小的軍市。

在中國長期封建時代中,城市的地區分布變化很大。如據《史記·貨殖列傳》記載,西漢時23個重要“都會”,大部分布在黃河中下游一帶農業經濟最發達的關中、三河、燕趙、齊魯地區,小部分在長江中下游地區;東漢時期,隨南方地區逐漸開發,北方人口漸趨南移;三國至南北朝時,長江三角洲漸為中國經濟重點地區,到了宋代,40多個10萬戶以上城市中,大部分布在這一地區;明嘉靖年間(16世紀中葉),農業、手工業和商業全面發展,全國45個大工商業城市主要分布在江南、東南沿海和運河沿岸等地區,蘇、松、杭、嘉、湖五府的小城鎮大多發展於這一時期(見中國歷史時期城市分布和交通路線的變遷)。

近代以來 1840年以來,中國淪為半殖民地半封建社會,曾被迫先後將77個沿海、沿江城市闢為商埠,如上海、天津、武漢、廣州、大連、哈爾濱等城市由此興起;一些封建性質的城市出現了資本主義工商業,如北京、濟南和蘇州等城市;在運輸條件較好或礦產資源豐富的地區,出現了交通運輸業和工礦業城市,如唐山、焦作、無錫、南通、鄭州、徐州、石家莊、蚌埠、浦口和四平等。而一些傳統手工業、商業城市和原有交通要道上的城市,因種種原因,地位相對衰落,如大運河沿線的濟寧、臨靖、淮陰等。內地城鎮變化不甚顯著;廣大邊疆地區和少數民族地區基本上保持原有落後狀態,城鎮發展非常緩慢。

抗日戰爭前夕,全國擁有5萬人以上的城鎮共190個,3101萬人,僅占全國總人口的6.7%;全國百萬人口以上的城市僅6個(上海、南京、北平、天津、武漢和廣州),50~100萬人的3個(杭州、青島、瀋陽),兩者合計占城市數的4.7%;20~50萬人的19個,10~20萬人的48個,兩者合計占城市數的40.5%;5~10萬人的115個,占城市數的54.8%。這一時期,在經濟較發達的沿海地區共有城市94個,占49.5%,經濟落後的邊遠地區14個,僅占7.3%,介於兩者之間的82個,占43.2%。總之,中華人民共和國成立前,少數大城市畸形發展,大量中小城市發展停滯,城市的地區分布極不平衡。

中華人民共和國成立後的40多年中,舊中國遺留下來的大部分城鎮都得到不同程度的改造和發展;同時,新建了大量城鎮,因而使城鎮在地區分布上發生了很大變化。截至1990年底,中國設市的城市有464個,共有市鎮人口(不包括市轄縣)29651.2111萬人,占全國總人口的26.23%。其中市的總人口為21123.0050萬人,占全國總人口的18.69%;鎮的總人口為8528.2061萬人,占全國總人口的7.54%。

中國城市的性質 中國城市按其性質可分為 6個大類。

綜合性城市 具有多種職能、而又難以確定其主要職能的,在全國或省以上較大地區範圍內具有重要地位與作用的城市。這類城市規模較大,在全國為數不多。如北京、天津、上海3箇中央直轄市,各省省會和自治區首府(28個)。

工業城市 以工業生產為主,工業職工和工業用地占有一定比重。這些城市中的大部分,在1949年之前多為地區中心城市,1949年之後發展為工業城市,如邯鄲、新鄉等;小部分為1949年之後新建的,如伊春、攀枝花、六盤水等。工業城市具有多樣化性特點。中國目前大多數工業性質城市,按工業構成情況又可分為4類:

①多種工業城市。工業部門較多,重工業和輕工業產值占工業總產值的比重均在40~60%,而且沒有任何部門的產值占總產值的30%以上者,如重慶、大連、常州、徐州等。

②重工業城市。工業構成中以重工業為主,占工業總產值的60%以上,如撫順、本溪、唐山、淄博、洛陽、株洲等。

③輕工業城市。工業構成中以輕工業為主,占工業總產值60%以上。現在50萬人口以上的城市中,除綜合性城市中的廣州、 鄭州、石家莊、福州等外, 僅青島、蘇州可列為輕工業城市。此外,還有輕工業產值占工業總產值雖不及60%,但以輕工業產品聞名全國甚或世界的城市,如無錫。

④單一工業城市。所謂單一工業城市,實際上都是著重發展了某一重工業部門的城市,這類城市為數較多,且多屬礦業城市。如玉門、茂名為石油化工城市,伊春、牙克石為森林工業城市,雞西、大同、淮南為煤礦工業城市,鞍山、 包頭、攀枝花、 馬鞍山為鋼鐵工業城市。基於開採某種礦產而相應發展的加工工業城市,是中國基礎工業的主要基地,特稱為礦業城市,如撫順。

交通城市 往往由於交通運輸條件優越而發展,是中國交通運輸網的重要組成部分。分為鐵路樞紐城市(如寶雞、鷹潭、懷化等)、海港城市(如秦皇島、連雲港、湛江等)和內河港埠(如淮陰、裕溪口等)。

地區行政中心城市 地區(自治州、盟)領導機關所在地,除政治上的職能外,往往有一定規模的工業,並為該地區(自治州、盟)的商業、交通、文教中心,具有承上系下的作用。1949年後已有一部分發展為中等城市。這類城市也為今後發展成中等城市的主要對象。1990年全國共有151個地區(自治州、盟)級行政單位,其駐地除少數為工業、交通、特殊職能城市和建制鎮外,多屬地區行政中心城市。

縣城(鎮) 縣城在中國城鎮中數量最多,1990年共有1903個縣級(其中包括自治縣、旗、自治旗、特區、工農區、林區)行政單位,其駐地約200個設在地區中心城市,設鎮的約1700個。這類城鎮中的縣屬鎮是縣內某一片(一個區或幾個鄉)的中心集鎮。縣鎮分布廣而較均勻,是連線各級城市和廣大農村的紐帶,亦為一縣或縣內某一片的政治、經濟、文化中心,是中國小城鎮的主要建設發展對象。

特殊職能的城鎮 具有特殊職能、在中國起著有異於上述5類城鎮的特殊作用。 分為革命紀念地(如延安、遵義、井風山茨坪鎮、瑞金等)、風景遊覽城市(如承德、北戴河、從化等)和邊防軍事城鎮(如伊寧、二連、滿洲里等)。

小集鎮 中國尚有部分縣的駐地未設建制鎮,另有4萬多個鄉駐地小集鎮(其中約4000個設在上級行政中心城鎮)。縣駐地未設建制鎮的均在邊遠地區,往往僅數百人,是縣的政治中心,經濟上的功能很小;鄉駐地的小集鎮廣泛分布於沿海和內地,多數有1000~2000人,聯繫著500多萬個村莊居民點。

中國城市的規模 中國城市的規模通常分為4級:特大城市,人口(指非農業人口、下同)在100萬以上;大城市,人口50~100萬;中等城市,人口20~50萬;小城市,人口20萬以下。

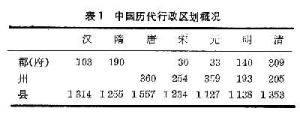

特大城市 1990年中國的特大城市有31個,居世界第1位。其中,包括3箇中央直轄市、19個省會(自治區首府)和重慶、大連、青島、鞍山、撫順、淄博、齊齊哈爾、吉林、唐山等9個工業城市和港口城市。 特大城市的數量占中國城市總數的比重雖不高,但地位卻很重要。(表2)。

中國城市地理

中國城市地理中等城市 共117個。包括1個自治區首府(銀川)、3個港口城市(秦皇島、連運港、港江)、2個特區城市(深圳、廈門),其餘多屬工業城市和地區中心城市。

小城市 共291個。根據國務院規定,如僅以人口規模衡量,超過10萬人方能定為城市。 這類城市有149個,包括1個自治區首府(拉薩)和1個特區城市(珠海)。這些城市絕大部分屬工業城市,部分屬地區行政中心城市。人口在10萬人以下,因其他需要定為城市的有142人,絕大部分屬地區中心城市,部分屬交通、邊防、革命勝地等。

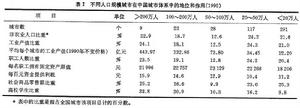

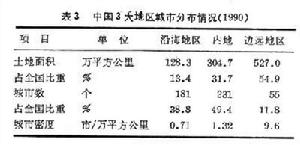

中國城市的地理分布 中國各地自然條件差異極大,人口和城市分布很不平衡。 1949年後, 初步改變了過去城鎮畸形集中在沿海地區的局面。沿海地區的城市數從1950年的55個增至1990年的181個, 占全國的比重從45.8%降為38.8%;內地城市數從55個增至231個,占全國的比重從45.8%上升到49.4%;邊遠地區的城市數從10個增至55個,占全國的比重從8.4%上升到11.8%。大城市和特大城市的分布變化更大,50年代初期,中國15個50萬人以上的城市中,10個在沿海地區,5個在內地,邊遠地區均系小城市,人口20萬以下;至1990年,中國59個50萬人以上的城市中,沿海地區增為27個,內地增至26個,邊遠地區也出現5個(表3)。

中國城市地理

中國城市地理中部地區 包括黑龍江、吉林、山西、陝西、河南、湖北、湖南、 安徽、江西、 四川、貴州、雲南等12省,土地面積占全國31.8%,人口占52.25%,城鎮密集程度不及沿海地區,平均每1.32萬平方公里有一市,主要沿交通幹線呈線狀分布,特別是長江(以武漢、重慶為中心)、京廣鐵路(以石家莊、鄭州、武漢、長沙為中心)、隴海鐵路(以鄭州、西安為中心)、成渝鐵路(以重慶、成都為中心)沿線集中了這一地區的大部分大城市和中等城市。小城市和建制鎮的分布較廣泛和均勻。

邊遠地區 包括內蒙古、寧夏、甘肅、新疆、青海、西藏等6省區,土地面積占全國45.8%,但人口僅占6.2%;城鎮的數量少、規模小,55個城市呈點狀散布區內,平均每9.6萬平方公里有一個,除蘭州、烏魯木齊、呼和浩特、包頭、 西寧為大城市外(彼此相距200~2000公里),其他均為地區行政中心城市。西藏自治區是中國城市發展最薄弱、城鎮分布最稀疏的省區,土地面積達122萬平方公里,占全國的12.8%,僅設2市,全自治區城鎮人口僅19萬人,城市化程度僅8.9%,占全國城鎮人口的比例極低,僅為0.08%。

中國城市發展和布局的展望 隨中國的“四化”建設進程,將不斷湧現大批新城市,進一步改造、發展老城市,較均衡地建設和發展不同性質、不同規模的合理的城市分布體系,使城市的作用愈來愈大。

首先,中國的城鎮化程度將有較大幅度的提高。1990年全國第四次人口普查時,中國城鎮化程度為26.2%。據預測,到公元2000年,中國城鎮人口將達4億左右,約占當時全國總人口12億的1/3。

其次,城鎮類型將更為多樣。1982和1986年國務院先後批准中國62個有重大歷史價值和革命意義的城市為歷史文化名城,並對其中的一些城市和杭州、蘇州、桂林等明確為風景旅遊城市,以充分發揮其獨特作用。但更多的城市仍將作為不同區域範圍內的經濟中心而進行建設。

第三,正確貫徹“控制大城市規模,合理髮展中等城市,積極發展小城市”的方針,全面合理地安排中國社會主義城鎮的等級體系。

控制大城市的規模是為了妥善處理人口規模與大城市經濟發展的關係,一方面必須充分發揮大城市在“四化”中的作用,另方面必須注意避免不顧客觀條件的發展。中等城市是中國城市體系中的中間環節,具有承上系下、帶動全局的紐帶作用。現有中等城市中條件較好、尚有潛力者可有較大發展。應擇優利用現有的小城市和建制鎮,在大城市尤其是特大城市的郊區和周圍地區,在內地和邊遠地區發展新的中等城市,以增加其數量,擴大其分布範圍,從而廣泛地帶動廣大地區經濟的發展。積極發展小城市(包括更多數量的鎮),具有多方面的意義。中國目前的小城鎮多數基礎較差、力量較弱、工業生產水平較低,除一部分條件較好的小城市將發展為中等城市外,多數小城市會有不同程度的提高,而發展數量眾多的縣城則為更重要的關鍵。

最後,隨中國生產布局的進一步合理化,作為其反映的城市分布面貌也將相應地更趨合理。內地和邊遠地區將出現大量新城市。到公元2000年,中國將發展成為具有中等城市化水平、城鎮性質類型多樣、大中小城鎮協調發展、城鎮布局均衡合理的社會主義國家,城鎮在國家的政治、經濟、文化生活中將發揮更大的作用。

台灣省城鎮概況暫未包括在本文內。