簡介

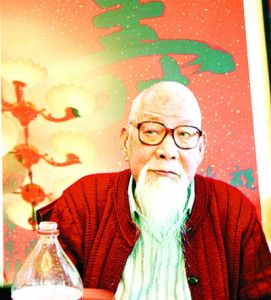

李石根

李石根由91歲高齡的中國音樂史學家、西安鼓樂研究泰斗級人物李石根所著的《西安鼓樂全書》在西安首發。

西安鼓樂又稱長安古樂,主要流傳於西安城區及長安、周至、藍田等地。它脫胎於唐代燕樂,至今仍完整地保存著傳統古樂演奏的形式、結構、曲牌及譜式。

《西安鼓樂全書》由北京文化藝術出版社出版,共300餘萬字,收錄了729首(套)唐代流傳下來的各類曲目(牌)。這部西安鼓樂研究里程碑式的著作,在西安音樂學院、陝西省音協和中國非物質文化遺產保護中心共同資助下問世。

2006年,西安鼓樂被列入首批《國家級非物質文化遺產代表作名錄》。西安鼓樂又成為聯合國教科文組織的《人類非物質文化遺產代表作名錄》入選項目。

內容簡介

“西安鼓樂”被學界公認為是唐宋音樂的遺緒,是以打擊樂和吹奏樂結合演奏的一種大型民間樂種,她不僅在樂制體系、音樂風格以及審美觀念方面有其獨特的一面,還因其所保留的自唐宋以來的大量曲牌以及古老的樂調、譜式體系,堪稱研究中國古代音樂史的“活化石”。

本書著者李石根先生窮其一生、嘔心瀝血,致力於“西安鼓樂”的研究,積累了大量一手材料以及研究成果,匯集在該全書中,包括文論、譜例洋洋千萬餘言,是迄今為止有關“西安鼓樂”研究最為全面、最富權威性的理論著述。

背景

為西安鼓樂奮鬥了一生的李石根先生於2010年4月21日去世,那天正是他92歲的華誕;他那部400萬字的巨著《西安鼓樂全書》於2010年9月出版之日,正是西安鼓樂入選人類非物質文化遺產代表作名錄之時;他是與死神抗爭過多次的心臟病患者,2000年病危時心跳每分鐘不到30下,可安裝過兩次心臟起搏器後,竟然多活了10年。去世前一日,女兒春雲給他讀報,當念到北京召開《西安鼓樂全書》出版座談會的訊息時,他竟然笑著發問:“為啥沒有通知咱去?”他生前看準了西安鼓樂採用近似宋代姜夔俗字譜寫譜、讀譜的歷史價值,痴心專注,奮鬥一生,終於完成了《西安鼓樂全書》這部書稿,為保護民族文化貢獻了自己的智慧和力量。

由此,回想到李老為探索西安鼓樂奧秘那艱難、坎坷而漫長的人生旅程,不由得感嘆:已經離我們而去的李先生,是一尊西安鼓樂的保護神,後來者都會為他燒香祭拜的。

李石根先生於1919年4月21日生於西安古城一個書香人家。他從1951年起步,開始收集整理具有極高學術價值的西安鼓樂。

時年,先生32歲。

從此,他廢寢忘食,日以繼夜,幾乎一天工作十五六個小時。我與他相識,是在1961年西安北城牆根的陝西音協。他的辦公室與我斜對門,我常去他那裡請教,見四處堆滿了各類書籍、樂譜資料,桌上架著鋼絲錄音機,成天伏案,哼呀、哈呀地聽讀記譜。由於他眼睛高度近視,雖戴著眼鏡,還幾乎是貼著稿紙寫字。冬天一爐火,夏天一把扇,陪伴他度過了漫長的日日夜夜,一晃就是數十年。我調到音協時,正是他整理、油印西安鼓樂資料的當兒,這要經歷多少個下鄉採風、記錄整理、編輯校對的艱苦歲月。後來才知道,從1951年之後的十年間,他跑了周至南集賢、西安都城隍廟、長安何家營及東倉、西倉、大吉昌等8個樂社,採訪藝人200餘人,錄音40多個小時,收集民間祖傳樂譜100多本,還有大量的藝人口述筆錄、照片等資料。自1959年到1965年,印出了一套五卷約200多萬字的《陝西鼓樂譯譜彙編》資料集,集有千餘首鼓樂曲牌。他與我閒談中,不斷談起使他學到鼓樂知識的15位藝師,足見他那深重的敬師之情。接著是研究工作的開始,他陸續寫了《唐代樂舞史話》、《西安鼓樂志(提綱)》等文稿。

時年,先生46歲。

1966年至1976年的十年間,這一工作由於“文革”而中斷。這十年是李石根先生最感痛惜的十年,但他始終沒有忘記那樁神聖的事業,“其志未滅,其心不死”。1980年春,他又開始了自己艱難的長途跋涉。他起草的《關於建立唐代燕樂陳列館的構想與建議》,終於被陝西省文化主管部門相關領導所採納,正式成立了唐代燕樂研究室,撥了專款,併購置了錄音器材和辦公用品。當我聽到他任研究室主任的訊息時,慶幸他把擱淺了15年之久的鼓樂研究之船又搖了起來。

時年,先生62歲。

1981年至1991年的十年,除重新編輯、油印了八卷九冊約300多萬字的《西安鼓樂曲集》外,他又寫出並油印了20多萬字的專著《西安鼓樂藝術傳統淺識》,還在《音樂研究》、《交響》等報刊發表了《唐大曲與西安鼓樂的體式結構》、《隋唐燕樂述要》、《西安鼓樂俗字譜的研究與解讀》、《關於日本雅樂與西安鼓樂的比較研究》、《泛論工尺譜的產生及其形成過程》等著作及論文,在國內外產生了重大影響。他在某稿件上寫的“獻給我的故鄉――古城長安”,使我感受到他熱愛祖國、熱愛家鄉、熱愛中國民族音樂的濃情。

這期間,他終於寫出了《西安鼓樂全書》的初稿,經他親手一筆一畫寫出的稿紙,竟有兩尺多厚。每個字、每行譜、每幅圖、每張表,都浸透著他的汗水,凝聚著他的心血,看著它,令人敬仰,也頗為心酸。1992年,我為這部書稿寫了《跋》,多么期望這部書能很快出版。

時年,先生73歲。

先生的苦學、博學,是朋友皆知的;他的辛勞與成就,也是有目共睹的。然而,訊息傳來,出版方有了變故,《西安鼓樂全書》的出版被擱置起來。2003年後,國家日益重視保護非物質文化遺產,這給《西安鼓樂全書》的出版帶來了希望。隨著西安鼓樂於2004年被列入中國民族民間文化保護工程第二批專業試點項目,政府加大了對西安鼓樂保護的力度,不久,《西安鼓樂全書》的出版被納入省文化主管部門的議事日程,但不知何故,一直沒有進展。這使李老悲嘆不已,發出“不見此書,死不瞑目”的呼喊。一日,他讓我和陝西省藝術研究所的李世斌、李恩魁去見他,要我們協助他整理、修訂《西安鼓樂全書》的校對稿。我們日夜重編、重印、重校對,幹了一年有餘,基本理出了《西安鼓樂全書》稿件的頭緒。此時,幸遇中國知名音樂史學家李玫女士,在她的支持、周鏇、奔波下,得到中國藝術研究院、西安音樂學院、陝西音協、文化藝術出版社等單位的鼎力支持。經過3年苦戰,終於在2009年9月出版了這部得之不易的《西安鼓樂全書》。

時年,先生91歲。

而後就是2010年4月21日了!他說的最多一句話是:“這下我可以死而瞑目了!”這是令人心靈震顫的一句臨終遺言,既道出了他一生對西安鼓樂的執著與奮鬥,又以他終生不悔、研究有果的平靜心態與我們告別。

音樂學專家張振濤和李玫都說,李老是“一輩子乾一件事、一件事幹了一輩子的人”。而我在李老墓前對他說:“您這一生,是坎坷的一生,也是光輝的一生。”還得加上一句:您是為後人所敬仰的一尊西安鼓樂的保護神!

創作經歷

中國音樂學界積幾十年之功而成的著作不多,楊蔭瀏從1942年開始撰寫《中國音樂史綱》到1982年《中國古代音樂史稿》成書,焚膏繼晷,倏忽40年,完成了中國音樂史的奠基之作。繆天瑞的《律學》從1947年初版到1996年最後增訂,整整跨越了半個世紀,打造出一門學科的標誌性教科書。以生命代價換來的往往是後人對一門學科與一位學者的必然聯想,他們的名字與人類追求的某項偉大事業相聯,其人其書具備一份特殊的憑信和權威。2009年,李石根《西安鼓樂全書》問世,這部皇皇五卷本、包括記錄翻譯的700首曲譜、70餘萬字研究論文、數十幀珍貴圖片的著作,如同上列傑出學者的著作一樣,從1952年步入門逕到2009年成書,從作者30多歲到90高齡,耗盡了作者半個世紀的生命,成為音樂學領域又一部窮畢生之力而為的著作。

李石根在資料整理與學術研究方面的建樹,音樂學界從未有過爭論,《西安鼓樂全書》不是那種非要等時間老人去偽存真、淘汰剔除幾十年甚至上百年才能認識的著作,但作者卻是要經歷幾十年磨練直到生命最後時段才被歷史定位和造型的人物。一個人從開始具備一種強烈使命感和歷史意識去完成時代賦予的工程,就會自覺不自覺地採取一系列永不停止的行動,像起跑的過山車,啟動之後就要一衝到頂。這是知識分子的自覺,沒人要求他這樣做,可他卻覺得必須做,因為他知道,只有他能做。

楊蔭瀏、李石根等一代學者所做的事,就是從民間遺存的音響中重構一部活態的盛唐音樂史。他們在西安找到了被歷史遮蔽和遺忘的人群,這些人繼承著曾經存在過而且代代沿襲的知識。在官修正史和宏大敘述中,他們的身影以及其身影意味的知識都被抹去了,事實上他們從來沒有放下笙管,也從未忘卻笙管中儲存的知識。楊蔭瀏、李石根及時地趕在像馬踏飛燕一般飛馳而過的歷史腳步,鋪開了譜紙。歷史的聲響,沒有留下空白。

這次採訪建立了一個新的領域,成就了一批20世紀中國音樂學最踏實、最傑出的樂種研究成果。李石根從此再也沒離開過西安鼓樂,西安音樂界也從此成了該領域的專攻之地。老人家俯身民間,請疑問難,發誓要把這件事弄出個眉目來。他披覽史籍,造訪民間,心織筆耕,編目不輟,抄寫翻譯,聽辨修訂,這是一項需要像母親對待孩子一樣沒日沒夜、沒完沒了的工作,尤其那些根本無從對照的樂律學知識,無疑加劇了疑難的複雜瑣碎,也是考驗學者的耐心與能力的試金石。在寂寞中掙扎的著書人,“絕賓客之知,亡室家之業”,執著於對歷史和真相的譯譜與還原,如此俯身,一晃就是半個世紀。

樂譜是種極為特殊的也是唯一保存音樂傳承真實性的媒介,比之文字的保留更鮮活的是,它可以通過音響直抵原創者的心靈“現場”,“解壓”當事人的心聲。沒有掩飾也無法掩飾,沒有改造也無法改造,沒有造假也無法造假(造假者絕不會從事這項絕無好處的行當)。追溯事發現場,就是樂譜作為傳承媒介的天賦使命。超量的譯譜與記譜,無疑是《全書》的最大篇幅,也是這部以保存歷史真聲為旨的著作最有價值的地方。作者把各種民間抄本,一一寓目,蝟集諸事,不假他手,力所能及地親自翻譯了幾乎所有單曲(起、拍曲、耍曲、歌章)、套曲(套詞、北詞、南詞、大樂、賺、鼓札子等)。套曲蘊藏的歷史信息等待有心人的解讀與發現,不需加添任何成分就凝重異常的曲調,將源自盛唐氣象的莊嚴肅穆,毫無保留地賦予生長在八百里秦川的西安人。

幾十年來,李石根一口氣發表了幾十萬言令學界信服的論文,代表了自西安鼓樂作為一門學科分支建立以來的最高研究水平。研究西安鼓樂的學者已有幾代,然而代表人物李石根,永遠具有無法逾越的地位。沒有人如此痴迷了,再也難找花上半個世紀專心致力於一件事的心思了。他頂住了一次次足以讓人精神分裂的反覆重來的折磨,“文革”十年的禁絕,研究經費的蹈空,台灣投稿的退回,出版無望的嘆息,他甚至動了像隋代大音樂家萬寶常一樣把終生撰述付諸一炬的念頭。他那句“不見到成書死不瞑目”的話讓人心疼!大概還是應著那句老話,“苦其心志,勞其筋骨”,不折騰到這個份上,歷史就不讓你成就最後的大功!

2009年9月最後一天的最後幾小時,正當國人都在談論觀看國慶60年閱兵式時,“西安鼓樂”成功申報聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄的訊息傳了回來,也在此時,90高齡的李石根老人耗盡畢生精力編著的《西安鼓樂全書》在文化藝術出版社裝訂成書。對於世界上最古老的樂種“西安鼓樂”以及熱愛這項文化遺產並從事傳承、保護、研究的人來講,這真是個喜氣臨門的日子。

一輩子做一件事,一件事做一輩子!你說值不值?或許真用得上張愛玲那句話:“愛就是不問值得不值得。”

審視一個學者、一部著述的歷史就是審視學科史,關懷投入生命的學者就是關懷我們自己,它有助於後人理解一個特殊時代學術道路的艱難並獲得某種歷史感。《全書》中的幾篇序言,就是這種關懷的體現。呂驥、黃翔鵬、饒宗頤、劉恆之、趙季平的序言,5篇相隔18年的序言,把翻開書頁的人帶到了同一空間中的兩個時段中,也把一位學者的命運放入了兩種運勢中,人們不僅看到了個體生命與一門學科的興衰隆替,而且看到文脈的傳承與國運的高漲。從楊蔭瀏、李石根等幾位學者初涉寶藏到一大群學者相互支撐的西安鼓樂研究隊伍,從油印考察報告到皇皇五大卷的論文和譯譜,從當地百姓的首肯到聯合國教科文組織的認定,其間的經歷都能從擺在面前的《西安鼓樂全書》中品味出來。後人閱讀“常思奮不顧身,以殉國家之急”的學者花費數十年完成的著作,都會投以尊敬的目光。今天,我們把這樣的目光投向李石根先生。

出版座談會

2010年4月11日上午,由中國藝術研究院音樂研究所、西安音樂學院、文化藝術出版社共同主辦的“生命為鼓樂燃燒——《西安鼓樂全書》出版座談會”在中國藝術研究院隆重舉行。出席會議的有中國藝術研究院副院長劉茜、音樂研究所所長田青、文化藝術出版社社長張子康、文化藝術出版社總編輯查振科、西安音樂學院黨委書記安寧、西安音樂學院副院長羅藝峰、以及中央音樂學院、中國音樂學院、上海音樂學院、南京藝術學院等院校的眾多專家學者60餘人。

西安鼓樂是流行於陝西西安市區及南部終南山一帶的民間古老的鼓笛系樂種,以西安城隍廟、東倉、西倉、周至南集賢東西村、長安何家營等樂社最為著名,演奏風格可分為道、僧、俗三大流派,表演形式有“坐樂”和“行樂”兩種類型。無論從樂隊的組合形式、曲調的豐富來源、樂譜的古老傳統,還是宮調體系的複雜多樣等方面看,西安鼓樂都無愧為傳統音樂的瑰寶,是中華民族幾千年音樂史存留至今的“活化石”。

正是西安鼓樂的學術及審美價值,使其很早便走進研究者和藝術家的視野,成為學術研究與音樂創作取之不盡、用之不竭的源泉。20世紀50年代,楊蔭瀏先生據西安鼓樂俗字譜成功譯解《白石道人歌曲》,已成為音樂學研究的經典範例;箏曲《香山射鼓》、琵琶曲《新翻羽調綠腰》、民族管弦樂《驪山吟》等眾多以西安鼓樂為基本素材的作品,也在當代音樂創作中留下了濃墨重彩的一筆。所有這些成果的取得,都離不開創作者對西安鼓樂全面深入的了解,更離不開諸多學者長年對西安鼓樂的發掘、整理與研究。

回首中國百年來的音樂學發展歷程,能夠讓人們將某個樂種與研究者名字自然聯繫起來的學者並不多見。就像我們提到蘇南吹打和阿炳的音樂便想到楊蔭瀏,提到新疆的維吾爾木卡姆便想起萬桐書和周吉一樣,李石根(1919—)這個名字也早與西安鼓樂連在一起,堪稱西安鼓樂學術價值與社會影響的代言人。

早在新中國成立之初,李石根便開始了對西安鼓樂的採訪、錄音、整理與研究,半個多世紀以來從未間斷,足跡遍及西安及周邊所有樂社,總計採訪二百餘位民間藝人,收集古樂譜100多本,鼓樂曲譜1200餘首(套),錄音40多個小時,此外還有大量採訪記錄、照片等。在廣泛收集整理資料的基礎上,李石根對西安鼓樂進行了艱苦的記譜、譯譜工作,並對這一具有悠久歷史的古老樂種展開研究。20世紀80年代以來,已過花甲之年的他以驚人的毅力和速度,發表了《唐大曲與西安鼓樂的形式結構》、《中國古譜發展史上一次重大改革——泛論工尺譜的產生及其形成過程》、《論西安鼓樂的宮調特徵》、《日本雅樂與西安鼓樂的比較研究》、《法曲辯》等一系列富有卓見的論文,涉及傳統樂種、隋唐燕樂、日本雅樂、工尺譜、俗字譜及宮調理論等音樂史學和民族音樂學領域諸多課題,在海內外學術界產生廣泛影響,為深化西安鼓樂及中國音樂史研究做出了突出貢獻。

在整理、研究西安鼓樂的過程中,李石根與同事曾幾次將鼓樂資料和研究成果結集:1959年至1965年,編印《陝西鼓樂譯譜彙編》資料集,約二百多萬字;80年代初重新編印《西安鼓樂曲集》,收集一千多首鼓樂曲譜,約三百多萬字;油印專著《西安鼓樂藝術傳統淺識》……鍥而不捨,金石可鏤。李石根半個多世紀的學術積累,至1990年終於匯成今天人們所見洋洋大觀的《西安鼓樂全書》初稿。書稿即成,如何能讓它早日公諸於世,以傳揚西安鼓樂、惠及學林,便成為石根先生和廣大鼓樂社藝人最大的心愿。然而天公不作美,在一切以“經濟”建設為中心的當代社會,這個質樸而美好的夙願卻遭到商品經濟浪潮的無情衝擊。匵中之玉鮮人問津,無情的現實竟讓當時年逾古稀的石根老人,苦等到了鬚髮皆白的鮐背之年!

步入21世紀,國家非物質文化遺產保護的春風,讓人們再次感到《全書》出版的希望。2004年,西安鼓樂被列為“中國民族民間文化保護工程第二批專業試點項目”,古老樂種逐漸成為各路媒體報導的焦點,知名度不斷提高,《全書》出版也得到越來越多人的關注。2005年底,去西安調查鼓樂的中央音樂學院博士後李玫女士的到來,使《全書》出版獲得了實質性進展。通過她此後幾年的辛勤奔走和多方聯繫,《全出》出版事宜得到中國藝術研究院·中國非物質文化遺產保護中心及西安音樂學院、陝西省音樂家協會的專款資助。2009年,這部飽含著李石根先生畢生心血的皇皇巨著終於問世,成為西安鼓樂研究史上具有里程碑意義的事件。

《全書》共分兩部五卷,共380萬字。第一部包含“鼓樂概論”、“資料彙編”、“西安鼓樂俗字譜的研究”、“西安鼓樂俗字譜的解讀”、“散論”等五編,並附有“鼓樂曲(牌)名索引”,在展現作者西安鼓樂研究成果的同時,也為我們提供了不可多得的第一、二手調查資料。透過這部分內容,我們可較全面地了解西安鼓樂的研究現狀和有待解決的問題。

《全書》後四卷為第二部“譯譜總編”,彙輯了西安鼓樂各類體裁的近千首曲目(牌),按體裁分三編排列:第一編為“單曲”,依次為起、拍曲、耍曲、歌章;第二編為“套曲”,依次為套詞、北詞、南詞、外南詞、經套、大樂、法鼓段、別子、賺、打札子、鼓札子、念詞;第三編為“總譜”,依次為坐樂、行樂、開壇鼓。各部分均按釋文、影印件、曲譜三大類編輯,共收錄50多冊較完整的抄本,集中展現出西安鼓樂俗字譜的全貌,為學術研究提供了極大便利。此外,《全書》還錄有樂譜、樂器等圖片200多幅,並附音響資料CD(3張)及DVD,可謂西安鼓樂的“百科全書”。

值得一提的是,幫助李老整理編校書稿的幾位學者也多已過花甲之年,他們為《全書》出版付出了難以想像的辛勞。誠如《全書》“後記”所言,這部塵封多年的文稿早已散亂不堪,約占《全書》三分之二的樂譜需重新核校,原印刷件中的諸多錯誤需仔細訂正,再加上古譜的生僻符號及大量圖表所帶來的排版困難,所有這些都成為出版工作中十分棘手的問題。《全書》篇幅之巨、編纂工作之繁、出版難度之大,在當今音樂出版界也是不多見的。

如今,我國非物質文化遺產保護運動方興未艾,西安鼓樂也已成功入選聯合國教科文組織第四批“人類口頭與非物質遺產”名錄,這一古老樂種正獲得前所未有的生存契機。讓我們衷心祝願李石根老人健康長壽,祝願西安鼓樂代代相傳,祝願我們的傳統音樂文化青春永駐,傲然於世界民族藝術之林!

特色

經歷半個世紀,以一人之力,花了三十年才得以出版的《西安鼓樂全書》,近日在西安音樂學院舉行了出版新聞發布會。本書由著名西安鼓樂研究專家、已經90歲高齡的李石根先生著作,北京文化藝術出版社出版,著名作曲家、陝西省文聯主席、音樂家協會主席、西那音樂學院院長趙季平任主編,著名音樂學家李玫任執行主編,音樂學家羅藝峰、張振濤任副主編。王紅任責任編輯。

《西安鼓樂全書》的出版,是中國音樂界一件大事,是西安鼓樂研究的標誌性成果,也是目前所見最完備的西安鼓樂研究著作。該書五巨冊,約600萬字規模,包括了700首鼓樂曲,70多萬字的研究論文,數百禎極富歷史價值的照片和傳世古譜影印件,歷史價值、文獻價值、科學價值之高,為此前西安鼓樂研究所不見。

《西安鼓樂全書》,由已故中國音協主席呂驥、已故著名音樂學家黃祥鵬、香港著名中國文化史學家饒宗頤、前任西安音樂學院院長劉恆之,現任西安音樂學院院長趙季平作序,作序諸老已有兩人駕鶴西去,期間經歷了艱難的出版過程,石根老人也已進入期頤之年,書後所附雷達先生的跋語,記載了李石根鼓樂研究的心路歷程,殊為動人!

《西安鼓樂全書》,由西安音樂學院、陝西省音協、中國非物質文化保護中心聯合投資出版,該書裝禎華美莊重,也富收藏價值。是中國音樂學界近期最重要的出版信息,也將獲得國際音樂學界的重視,前日在西安音樂學院閉幕的《漢唐音樂史國際會議》各國專家給予極高評價,引起與會學者轟動。

第二屆中國出版政府圖書獎

| 本任務盤點第二屆中國出版政府圖書獎獲獎的相關圖書。 |