內容簡介

作者簡介

侯永祿(1931——2005),曾用名侯永學,陝西省合陽縣路井鎮路一村五組農民。他6歲時去私塾讀書,1944年高小畢業後進入合陽縣簡易師範,1949年畢業回鄉務農。1954年路井農業合作社成立,擔任會計。1957年5月加入中國共產黨。“文化大革命”開始後,曾任生產隊政治隊長、大隊毛澤東思想大學校負責人、民辦教師、大隊合作醫療站負責人、大隊支部副書記兼革委會副主任等。1981年12月任路一大隊管理委員會主任。1984年至2001年,擔任路一村義務郵遞員。相關評論

1. 2012年月11日《渭南日報》發表了該報記者張曉玲、張莉娜的文章《也說侯永祿的“農民五部曲”》,其中寫道:侯永祿是一位普通農民,面朝黃土背朝天,60多年如一日,一手拿鋤頭,一手握筆桿,留下了數百萬字真實記錄中國農村發展變化的珍貴史料——“農民五部曲”,從不同文體、不同角度、不同側面表現了渭北高原的歷史畫面,在歷史學家和社會學家眼裡具有第一手原始資料的寶貴价值。“農民五部曲”,真實地記錄了陝西關中農村一百多年來所走過的風雨歷程,客觀地敘述了中國農村在現代史上經歷的曲折道路;真實地記錄了身處社會最底層的中國廣大農民所經歷的苦難生活,生動地刻畫了他們勤勞質樸、堅強隱忍的性格特點;真實地記錄了一個農村的普通家庭從貧窮走向富裕的奮鬥過程,熱情地歌頌了改革開放以來中國農村的巨大變化;真實地記錄了農村廣大草根民眾的喜怒哀樂,直白地說出了農民們掏心窩子的大實話。

2. 2013年月8日《渭南日報》發表了原陝西電視台副台長,高級編輯張書省的文章《他,讓我們汗顏——讀<一個農民的“五部曲”>》,其中寫道:

面對這樣一位農民,我肅然起敬,甚至感到自己有點愧對人生!

面對這樣一位農民,我們還有什麼資格、還有什麼臉面說我瞧不起農民!

侯永祿的農民五部曲,讓人感動、感慨,讓人感奮、感思。此前我們認為中國最偉大的農民或是陳永貴,或是申紀蘭,或是吳仁寶,但我現在真真確確地感到侯永祿才是中國最偉大的農民。

首先,他是最樸實最淳厚的始終如一的農民。從生下來到離開這個世界,他作互助組組長、團支部書記、農業社會計、公社化大隊會計、民辦教師、合作醫療站負責人,大隊麵粉廠長、村革委會副主任、村管委會主任,又是大隊黨支部副書記,還被評為陝西省首屆青年社會主義建設積極分子,直到去世前還多年堅持做村上的義務郵遞員,他一步也沒有離開過他腳下的土地。因為樸實淳厚,他才撐起了自己的家,他才養育著四兒兩女,他才始終受大家信任而為大家服務。

其次,他是最執著最堅守自己信仰的農民,最活得滋滋有味的農民。他進私塾、上國小、讀師範,又當會計又當教師,應該是村里最有文化的農民,但他沒有想著怎樣離開土地離開農村,而是執著地日復一日寫日記、記賬目、寫筆記、寫家書。

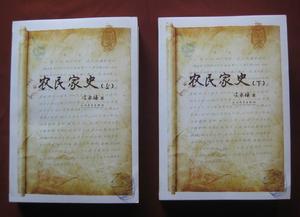

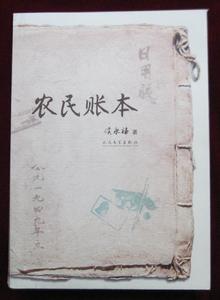

他最文化,最智慧,用日記、筆記、家族史、賬目等多中國形式把中國文化的魅力發揮到了極致。他寫這些並不是要出版,要出名,而是要承先啟後,要薪火傳承。他在寫日記記賬目的同時還寫筆記,寫家史,筆記短的百十個字,長的竟達一萬六千多字,757篇隨筆竟達75萬字。20多年寫家史,因為他大量閱讀,特別是對中國四大名著的《紅樓夢》《水滸傳》《三國演義》《西遊記》讀得爛熟於心,於是就用章回小說形式寫出了145回95萬字的《農民家史》,由人民文學出版社以上下兩冊出版。於是,誕生過《史記》的土地上,又誕生了五千年中國第一部完整的《農民家史》!他的《農民日記》由中國青年出版社出版至今已印刷六次,印數4萬2千冊,《農民家書》53萬字也由人民文學出版社發行,被媒體譽為農民版的《傅雷家書》,國家新聞出版總署評其2011年大眾喜愛的50種圖書之一,又被中國新聞出版報評為2011年十大暢銷書之一。這樣的農民,這樣的中國農民,又有幾個?!

他最傳統,最文明,最懂得把目光放眼未來,最懂得用最優良的家風陶冶後代,最懂得一個國家一個民族的細胞是一個個小家庭小家族的最佳化傳承,所以,孩子在路上撿的麥穗他讓送回到生產隊的碾麥場上去;所以,鄰居家刮落的未成熟的青杏被孩子藏在麥秸堆里,他以為是偷的訓了一頓;所以,兩個小兒被熟人放進露天影場看了一場電影,第二天叫拿上一角錢送到電影隊售票處;所以,小孩們在玉米地玩,有孩子偷折玉米桿當甘蔗吃,他帶著兩個兒子在社員大會上做檢討……

侯永祿對兒孫的要求是清清白白做人,認認真真做事。言傳身教,一絲不苟,忙時撲在地里揮汗如雨,稍瑕即讀書寫作孜孜不倦,中國幾千年的“耕讀傳家”,被他實踐到了極致……

3. 合陽縣網站在2012年12月19日發表了成三順的文章《解讀一位農民“五部曲”的傳播之路》,其中寫道:

他是中國農村的一位最普通平凡的農民,他沒有上過任何高等學府,他生前也是和普通的農民一樣沒有什麼名望,然而,因為農民“五部曲”的橫空出世,他一鳴天下知,九泉之下的他,一位地地道道的農民可以瞑目了,安慰了。

這個人就是遠在天邊、近在咫尺的合陽縣露井鎮路一村5組的農民侯永祿,如果不是認真拜讀了《渭南日報》2012年11月27日、12月4日、12月6日、12月11日《特別關注》欄目4篇“一個農民的“五部曲””和“也說侯永祿的“農民五部曲””,恐怕身在咫尺的我們也不會知道的那么詳細,那么具體、那么真實、那么感人。

4 .一個農民的“五部曲”(上)

在喜迎“十八大”勝利召開的凱歌聲中,人民文學出版社隆重推出了反映中國農民真實生活狀態的紀實文學《農民家史》、《農民賬本》。這兩部書的作者,是我市合陽縣路井鎮路一村五組的農民侯永祿。至此,和之前出版的《農民日記》、《農民家書》、《農民筆記》一起,侯永祿的“農民五部曲”已全部出版,同廣大讀者見面。為此,記者來到了合陽、韓城、西安等地,採訪了侯永祿的妻子兒女和其他親人,並同路一村的有關幹部和村民進行了交談,品讀一個平凡農民的人生。

農民侯永祿其人其事

隨著“農民五部曲”陸續問世,農民侯永祿的知名度越來越高,不管是從報紙上還是網路上,廣播還是,都能獲得有關侯永祿的信息。

侯永祿是渭北高原上一位普通的農民,他和中國千千萬萬淳樸勤勞的中國農民一樣,面朝黃土背朝天,日出而作,日落而息。他又是一位極不普通的農民,早年上過合陽簡師,解放後擔任大隊幹部,一手拿鋤頭,一首握筆桿,利用學習、工作、勞動之餘,寫日記,記賬目,撰家史,做隨筆,存家書,剪貼報刊,60多年如一日,留下了數百萬字的文字資料,詳細記錄了一個農民及其家庭走過的艱辛道路,為我們提供了一部不可多得的了解中國農村發展變化的珍貴史料。

11月9日上午,記者從渭南出發,去路井鎮路一村五組侯永祿的老家採訪。採訪車沿108國道一路北上,行了150多里路,就來到了路井鎮。下車後先給鎮政府和路一村村委會打了個電話。一聽說要採訪侯永祿的事跡,幹部們十分熱情。到了村里,聽說侯永祿的老伴趙菊蘭已去西安小兒子爭勝那裡過冬,便來到路一村六組侯永祿的小女兒侯西玲家裡。這是一個典型的農家院。見到我們,她拿出了自己珍藏的“農民五部曲”。看到那六本摞在一起足有十五六公分高的出自一個農民之手的作品,記者深感震驚與感動。

一直生活在這裡的侯西玲清晰地記得,小時候,沒有吃的,她提著個小籠,撿紅薯蔓、紅薯葉當飯吃。夏收時她在路上撿的麥穗,父親硬讓她放回生產隊的碾麥場,說不能拿集體的東西。至現在她也不能明白,麥穗又不是從生產隊的地里撿的,為何不能拿回家。有一次,鄰居家未成熟的青杏,經風一刮,落到了家裡。西玲和弟弟侯豐勝撿了十幾個,藏在後院的麥秸堆里。沒想到父親整理麥秸堆,發現了青杏,以為是姐弟倆偷的,便狠狠地教訓了她和弟弟一頓。在侯西玲的記憶中,父親除了大隊工作、下地幹活,就是寫,不停地寫。早上她上學時,父親點著煤油燈爬在小炕桌上寫,晚上她睡覺醒來,父親還在寫。日子在一天天流逝,父親寫的東西也在一天天增多。現在出的五部書,只是父親所寫東西的一部分。

侯西玲告訴記者:“父親一生愛學習,真的是‘活到老,學到老’。1984年父親54歲,因年齡原因不再擔任村幹部。這年8月,縣上進行會計招聘考試,他也去報考,是全縣700多名考生中年齡最大的一個。不久,就拿到了合陽縣農工部發的一個‘二級會計技術職稱證’。全村6個人考試,只有3個人拿到了職稱證,而拿到二級證書的只有他一個人,其他兩個人都是三級的。”

聽說來了《渭南日報》的記者,幾個好奇的村民也來到侯西玲家。提起侯永祿,大家交口稱讚。和他一起工作過的路一村原黨支部書記、村長侯樹卯說:“他愛看報,愛學習。他管財務時,我是會計,他非常認真,原則性強,對我影響很大。以後他當了義務送報員,更是風雨無阻。只要有報有信,他就按時送,從不馬虎。媒體上曾多次刊登過他的先進事跡。你遲早去他家,他都爬在炕上的小桌桌上,戴著個眼鏡,總是寫哩,。”

下午3點多,記者來到了司馬故里。在民興里的一個單元房裡,我們見到了侯永祿的大兒子侯勝天和大女兒侯引玲。侯勝天曾擔任韓城礦務局第一中學校長,現已退居二線;侯引玲曾在韓城礦務局運銷處財務科任會計、現已退休多年。

面對記者,侯勝天滿懷深情地說:“父親在我們兄弟姊妹6個的心中威望特別高。和他同時代那些不識字的農民不同,父親是一個有一定文化知識的農村基層幹部,文學功底深厚,能夠把他的所見所聞、所思所想客觀地記錄下來。他喜歡讀書,尤其喜歡讀《紅樓夢》《水滸傳》《三國演義》《西遊記》。他寫的家史採用章回體的形式,就是受了這中國古典四大名著的影響和薰陶。讀了《苦菜花》、《鋼鐵是怎樣煉成的》,他用詩歌的形式概括出各章節的主要內容,是一種別具一格的讀書筆記。”

說到侯永祿的清正廉潔,侯勝天說:“做為一個農村基層幹部,他的清正廉潔在路井鎮是非常有名的,也是一般人做不到的。他擔任大隊幹部,從會計到大隊長,再到黨支部書記,從不多吃多占,以權謀私。我們兄弟姊妹從小上學,沒有用過公家一張紙,一根鉛筆,一瓶墨水。上世紀60年代農村放電影,一般在公社露天廣場,一張票五分錢。家裡窮,沒有錢買電影票,兄弟幾個經常站在廣場外面“聽電影”。直到電影快要放完了,收票員才放我們進去,讓看個電影尾巴。有一次我和大弟豐勝又去“聽電影”,剛好看門收票的人是村裡的狗娃叔。他見我倆等在場地外,便沒要電影票就讓我們進去了。看完電影回到家,父親問清了事情的原委,非常嚴厲地批評我們占公家的便宜。第二天一早,便讓我倆拿上一角錢,交到了公社電影放映隊的售票處。1966年我考上了國中,卻交不起學費。當時一學期的學費也就兩三元錢。我向班主任寫了困難補助申請,學校給了3元錢的助學金。可是到了第二學期,生產隊決分時給家裡分了十幾塊錢,父親就讓我又寫了份申請,退掉了助學金。”

說到侯永祿對子女的教育,侯勝天說:“父親對我們的要求非常嚴格,他堅信知識改變命運。在他和母親的培養下,我們才能在各自的崗位上前進。小時候,每到放寒暑假,他首先要看通知書,看學習成績怎么樣,看操行評語怎么樣。參加工作後,他經常寫信,要我們努力學習,積極工作,尊重領導,團結同志。在學校,我先後擔任過教導主任、副校長、校長、書記等職。每次職務變動,父親都不止一次地給我說,一定要清清白白做人,認認真真做事。他教育子女,包括第三代孫子輩,有他自己獨特的方法。到了晚年,父親年齡大了,空閒時間多了,便給孫輩們編一些兒歌,讓他們背誦,讓他們在潛移默化中受到教育……”

說到侯永祿寫作“農民五部曲”,侯勝天說:“父親是一個有著頑強毅力、做事堅持不懈的人。平時他要參加勞動,掙工分養家餬口;他還是大隊幹部,要開會學習,處理繁雜事務。但無論生活多艱苦,身體多勞累,他都堅持寫日記,寫家史,寫隨筆,寫家用賬,剪貼報刊。即使在“三年自然災害”時期,也是如此。1940年12月13日,年僅9歲、正在上國小的父親開始寫日記,每天一篇,從未間斷,一直寫到2004年12月24日,整整寫了64年。民國三十七年,也就是1948年,正在合陽簡易師範上學的父親開始記家用賬。每筆收支,都要入賬,一直記到到2004年12月21日,整整記了57年。上世紀80年代初,父親開始寫家史,一直寫到2004年12月,整整寫了20多年,共145回,總計95萬多字。父親喜歡寫“隨筆”,他寫的“隨筆”,短的不到100字,長的竟達1萬6千多字,共寫了757篇,約70多萬字。父親喜歡寫家書,他保存著和子孫們的往來信件,共1000多封。上世紀60年代以來的家書放在書箱裡,整整珍藏了40多年。父親喜歡剪貼報刊,遇到自己認為有價值的文章便收集起來。他積攢的“報刊剪貼”本,總共有100多本,裝了滿滿的一大箱子…… ”

提起父親,侯引玲滿含熱淚,她說:“改革開放前我父親把苦下扎咧!受了半輩子的苦。他親身經歷了中國農村是怎么樣從貧窮落後走向繁榮富強的。父親1931年出生,經歷了軍閥混戰、抗日戰爭、解放戰爭、新中國成立、土地改革、‘三反’‘五反’、互助組、合作化、人民公社、三年自然災害、文化大革命、改革開放等重要歷史階段。可以說,他把中國農村的發展變化看在眼裡,記在筆下。他深切感受了解放前廣大農民的苦難生活,對解放後農民翻身做主人感到由衷的高興。而對大躍進、低標準、十年動亂,他又是那么地迷茫、彷徨、無奈和擔憂。改革開放後,父親才又有了喜悅。閱讀《農民家史》,上冊里展現的痛苦比較多,下冊里記敘的快樂比較多。”

記者又電話採訪了已是延安大學副教授、代數教研室主任的侯永祿的三兒子侯萬勝。說起父親的嚴格教育,他記憶猶新。小時候家裡窮,灶火沒煤燒,父親讓他和二哥豐勝、弟弟爭勝,利用星期天去撿“藍炭”,也就是拾煤渣。他們撿的“藍炭”,基本上可以夠家用,這在村里遠近聞名。就是兄弟幾個上了大學,放了寒暑假,回到老家也要運土挑糞,拽耬拉耙。11歲的時候,他和弟弟爭勝以及其他幾個小夥伴在生產隊的玉米地里玩。有的小孩折玉米桿當甘蔗吃,被人反映到大隊部。父親以為他和弟弟爭勝也折了玉米桿,便讓他倆在社員會上做檢討。其實他倆根本就沒有折。直到過了幾十年,在一次春節大團圓的閒談中,他才和弟弟向父親說明了真相。根據時間推算,記者翻開了《農民筆記》,果然在第163頁,看到了侯永祿寫的一篇《帶子檢討》,記的就是萬勝、爭勝作因玉米桿做檢討的事。

5、一個農民的“五部曲”(中)

歷經12年“農民五部曲”全部問世

出書的說法,始於2001年6月1日,陝西電視台記者第一次對侯永祿的採訪。

《農民筆記》里有這么一個章節,正在西安交通大學上大三的長孫侯亮帶著記者前來採訪他爺爺。侯永祿寫道:“肖記者與我作了長時間的交談。我說了自己的經歷:自幼喪父、母子相依、簡師上學、喜結良緣……然後,肖記者齊齊地翻閱了我寫的日記、家史、隨筆、賬本、來往信件、剪貼報刊以及保存的照片等。這些東西摞在一起,足足有一人多高……”

“晚上,肖記者又和老兩口交談。他建議我從現在開始,對過去寫的一些文字資料進行整理,在適當的時間可以出版。他詼諧幽默地笑著說,我們不能讓一部偉大的作品而明珠暗投了。他認為,文字整理工作可以先從家史開始,然後是書信、隨筆、日記、賬本,一步一步來。必要的時候,他可以幫幫忙。”

在這篇筆記的後面,侯永祿的大兒子侯勝天這樣批註:“從這天起,父親滿懷喜悅的心情,集中精力開始整理。但遺憾的是,肖記者後來留學德國,父親的這些文字資料沒能在他手裡問世。”

2000年春節的時候,侯永祿感冒高燒不退,子女們急忙把他送往西安。西京醫院診斷為腦動脈硬化。經治療雖有好轉,但記憶力大不如從前。回家後,他繼續為村民義務送信送報,也乾一些農活,且筆耕不輟。後來手指出現震顫,直接影響寫作。2003年1月13日,侯永祿在筆記本上寫下了最後一篇不到200字的《愛看錄像》,再也無力寫出長篇的“隨筆”。雖然如此,他還是在老伴趙菊蘭的幫助下堅持寫日記,記賬目,並掙扎著繼續家史的撰寫。

介紹到這兒,侯勝天說:“父親得病的時候,侯亮正在北京電影學院上研究生。利用課餘時間,他拿著他爺爺寫的日記、家史、隨筆、賬本等文字資料的照片、光碟和複印件,向好多個出版社推薦。有個出版公司,答應出版《農民家史》,還預付了2400塊錢的稿費。2004年9月,侯亮從北京回到老家路井,專門把稿費給了他爺爺。”

到了2004年年底,侯永祿手指哆嗦得已經拿不起筆了。12月21日,他顫巍巍地記下了生前最後一筆賬目:“吃飯買菜,15.5元。”24日,他歪歪扭扭地寫下了生前最後一篇詞不達意的日記:“早上羊肉,永祿新錄各吃羊肉,上午勝天韓城老家電話…… ”2005年3月,因肺部感染,侯永祿的生命快要走到盡頭。彌留之際,他微弱地說:“我親手寫的家史、日記、筆記、賬本、摘抄以及往來信件、報刊剪貼等,千萬不要輕易燒毀丟棄。可由專人保存……”為了不留下遺憾,子女們找了一本厚厚的書,套上一張列印著“農民家史”四個大字的封面,送到父親手裡,趴在他的耳邊流著眼淚說:“您看,您的《農民家史》出版了!” 13日5時3分,在老家門房的土炕上,侯永祿靜靜地躺在他平時寫字用的炕桌旁,走完了人生的最後一程……

採訪到這兒,侯引玲又是熱淚盈眶:“給父親說《農民家史》出版了,這只是一個美麗的謊言,只是為了讓父親在離開這個世界之前少一點遺憾。父親去世後,全家人非常悲痛,為父親舉行了隆重的葬禮。當地政府也格外重視,對父親的一生給予了高度評價。路井鎮的黨政領導親自到家弔唁,參加葬禮。路一村村長主持追悼會,村黨支部書記致悼詞,村委會成員扶著靈柩去墓地安放父親的遺體。”

談到“農民五部曲”的出版經過,侯勝天說:“《農民日記》是“農民五部曲”的第一部,出版有些周折。料理完父親的後事,兄弟姊妹六人和侯亮把父親留下的文字資料整理了一下,確確實實感覺到,父親留下的是一部十分珍貴的歷史資料,是一筆寶貴的精神財富。大家商量著怎么讓它儘快與讀者見面,以完成他老人家的遺願。可是原先同意出版《農民日記》的那家公司,卻因領導班子換屆,沒有履行已簽訂的出版契約,讓人十分失望。在北京,侯亮只得聯繫其它出版社了。”

為此,記者電話採訪了現居北京、已是導演和編劇的侯永祿的長孫侯亮。侯亮說:“爺爺每天都會記下當天發生的事情。他的日記、筆記、家史、賬本等就放在門房裡間臥室的炕桌上。上了一年級,我剛認識了幾個字,就開始翻看爺爺寫的這些東西。爺爺寫的字,一筆一划,很規範,很工整,很好認。小時候看,是無意識的,只覺得好玩,裡面寫的都是身邊的人,都是每天發生的事。上高中時看,是有意識的,因為我也喜歡文學,那裡面的很多細節,是我不了解的。上大學時放了寒暑假,我都會主動去看,這時不再是為了熟悉那些生活,而是用裡面的材料印證我學的東西,看它和書本上的歷史有什麼不一樣。”

關於《農民日記》的出版,侯亮說:“2002年7月,我於西安交通大學畢業,應聘於中國科學院軟體研究所,後來考上了北京電影學院碩士研究生。從到北京的那一天起,我就尋找機會聯繫出版社。最開始,找到某個出版社,但該社覺得出版有風險。後來,又聯繫了一些書商,談了幾次,又怕書商‘不靠譜’,歪曲了爺爺日記的原意,於是作罷。再後來,直到2005年,才通過朋友聯繫上了中國青年出版社的謝慈儀編輯。謝編輯非常喜歡這本書,但又擔心它沒有市場。正在兩難的時候,有一天,謝編輯拎著一袋《農民日記》的複印資料,在北京一處公交站場等車。車遲遲不來,她就拿出複印件中的一本,邊看邊打發時間。她看得入神,旁邊的一名等車者也湊過來,目不轉睛地看著,一直看到他的車開到跟前。就在這一刻,謝編輯下了決心,隨後便打電話告訴我說,她決定出版這本書。2006年12月,《農民日記》與讀者見面,好評如潮。”

作為一個青年導演,侯亮已有《囧探佳人》《大廚小兵》《終極遊戲》《血色清河》等多部作品和觀眾見面,深受好評。當記者問侯亮,會不會拍一部描寫爺爺生活的電影或電視連續劇。侯亮說,這是一代人的精神和生活。中國電影集團公司已經購買了《農民日記》的電影改編權。2008年,著名導演吳天明和著名編劇蘆葦曾兩次親赴路井老家,進行實地採訪和外景考察。蘆葦的《活著》《霸王別姬》《白鹿原》等觀眾很熟悉。他以爺爺為原型,創作了電影劇本《歲月》,反響強烈。“農民五部曲”中,最適合拍攝電視連續劇的首推《農民家史》。也許在不久的將來,自己會有這個機會。

記者同侯勝天談起了《農民家書》的出版過程。2006年12月《農民日記》出版後,大家又在電話和網上談到父親其它手稿的史料價值及出版事宜。2007年5月4日是“五四”青年節,也是全家人商定的為侯永祿舉行逝世三周年紀念的日子。大家庭的20多口人從北京、蘭州、西安、延安、韓城等地回到老家路井。在家期間,大家進一步討論了《農民家書》的出版事項,決定逐步整理所有的信件,為以後的出版做好前期準備工作。

這年8月11日,侯亮從北京傳來好訊息:人民文學出版社同意出版《農民家書》,希望在一兩個月之內儘快拿出初稿。兄弟姐妹6人隨即投入了書信的打字錄入、整理挑選等工作。到10月上旬,每個小家庭已將自己和父母親的全部往來信件錄入了電腦,製成了電子版,並挑選出可收入《農民家書》的有關信件。大家將各個小家庭挑選出來的信件匯總在一起,按時間順序排列,《農民家書》的初稿基本形成。從10日開始,勝天、豐勝、萬勝、爭勝兄弟4人又開始對初稿進行系統的審閱、複查、校對。《農民家書》的初稿發給了出版社。負責這部書的責任編輯廉萍精益求精,努力打造“精品工程”。2011年7月,歷經3年,《農民家書》付梓出版,再獲讚譽。

談到今年出版的《農民筆記》《農民家史》《農民賬本》,侯勝天表達了對出版社領導、編輯以及其他工作人員的敬意。2011年12月,中國青年出版社立項,將《農民筆記》列入2012年度的出版計畫。今年年初,人民文學出版社又將《農民家史》、《農民賬本》列入2012年度的出版計畫。編輯告訴侯亮,三部書都將作為獻給黨的“十八大”的厚禮,力求在10月國慶之前和讀者見面。由於組稿任務繁重,時間緊迫,在侯勝天的建議下,這個大家庭成立了“農民五部曲”編輯領導小組,由母親趙菊蘭為組長,引玲、勝天、西玲、豐勝、萬勝、爭勝、侯亮為成員,整個組稿工作由侯勝天負總責,統一安排。隨後,給每個家庭成員分配了具體的工作任務。

侯勝天告訴記者,父親《農民筆記》的原稿約70多萬字,《農民家史》約95萬字 ,《農民賬本》約100多萬字。三部書稿的電腦錄入、訂正校對,全部由家人完成,異常辛苦。為了方便電腦錄入,大家把父親三部書稿的原件全部用數位相機拍攝下來。其中《農民筆記》941張,《農民家史》2193張,《農民賬本》1217張。另外,《農民筆記》的“點評批註”、《農民賬本》的“簡要說明”、三部書的《前言》《後記》,也全部由兄弟姐妹6人撰寫。為了做到圖文並茂,從各家收集的數千張照片中,精選出500多張,送交出版社。工作量之大,勞動強度之高,前所未有。每天眼望螢屏、敲擊鍵盤的時間,往往達10多個小時以上。

經過將近一年的辛勤工作,8月,《農民筆記》由中國青年出版社正式出版;10月,《農民家史》、《農民賬本》由人民文學出版社重點推出。

6、一個農民的“五部曲”(下)

“農民五部曲”還在續寫著

250多萬字,匯聚了一個農民的畢生心血;250多萬字,記錄著一個農家的發展變遷;250多萬字,凝結成一部震撼人心的“農民五部曲”。

時光在流轉著,歷史在延續著。250萬字,還只是“農民五部曲”其中的一部分,250萬字,在流金歲月中由其兒女續寫著。

在侯西玲家座談採訪結束後,記者出門向西,拐了兩個彎,走了六七分鐘,來到路一村五組侯永祿的家。這是一所土木結構的宅院,有三間門房,土色牆,黑木門,大門緊鎖。侯永祿的小女婿侯新錄一邊打開大門一邊說:“自我大去世後,每年一到天氣冷了,我媽都要去兒女家過冬。等到天氣暖和了才回來。前些日子,她去了西安小兒子爭勝那裡。”村上的人告訴我們,路井地區的方言裡,把“爸”叫“大”。而現在年輕人,已經不這樣叫了。

一進大門,記者發現門房過道的左邊牆上掛著一條長長的紅色橫幅,上面印有幾十個金色大字:“祝賀侯永祿家孫子輩一年考上兩個重點大學生,一個公費研究生。”右邊牆上掛有一個大大的玻璃匾,上面用紅筆寫著“祝賀侯永祿之家連捷之喜:清廉家風育良材”,落款為“路一村黨支部村委會”。侯新錄介紹說:“2008年,大哥勝天的女兒侯晶考上了北京電影學院研究生,三弟萬勝的兒子侯雲騰考上了西北工業大學的飛行器設計與製造專業,四弟爭勝的兒子侯照爍考上了北京電影學院動漫專業。橫幅是前來採訪的記者送的,玻璃匾是村上送的。”

這三間門房,是侯永祿的父親1935年蓋的,至今已近80年。一間為過道,其餘兩間為侯永祿和老伴的住處;外間是客廳,正中間掛著幾個鏡框,裡面貼有《中國日報》、《華商報》、《陝西日報》、《華盛頓郵報》等關於《農民日記》的報導,每篇報導都幾乎占了整整一個版面;裡間是臥室,土炕上,有一張黑色的磨的發亮的小炕桌。侯新錄指著說:“這就是我大天天寫字用的炕桌!”記者連忙拍了幾張照片。

庭院的西邊種著花草,因為已是初冬,稍稍有些凋零了。一株高大的槐樹佇立在那裡,樹身筆直,枝幹傲然。在和鄰居的界牆上,寫著“老當益壯”四個藍色隸書大字,每個字約兩米見方,遒勁有力。新錄告訴記者,這是他大侯永祿生前親筆寫成的。

庭院的東邊是5間土木結構的廈房。5間廈房是“陝西八大怪”中的“房子半邊蓋”那種獨特的形式,隔為4個房間,是侯永祿4個兒子的“媳婦舍”,從南到北依次為萬勝、豐勝、勝天、爭勝。平日裡,這個擁有近30個人的大家庭,以侯永祿夫婦居住的這所老屋為中心,分布在全國各地。只有在幾年一次的春節或暑假的大團聚中,大家才歡聚一堂,享受天倫之樂。六個小家庭中,最近的為本村小女兒西玲一家,同屬路一村,相距僅數百米;較近的為韓城大女兒引玲一家、大兒子勝天一家,相距一百多里;遠一點的為西安小兒子爭勝一家,相距二三百里;再遠一點的為延安三兒子萬勝一家,相距六七百里;最遠的為蘭州二兒子豐勝一家,相距達一二千里。孫子輩的,有的在北京,有的在西安,有的在成都,有的在合肥。這個大家庭的所有成員,都出現在侯永祿“農民五部曲”中。他們的成長進步,他們的喜怒哀樂,都記錄在侯永祿“農民五部曲”中。從書中記者得知,侯永祿的4個兒子,都考上了大學,均取得了高級職稱;9個孫子、孫女和外孫子、外孫女,也全部考上了大學,其中5個人考上了研究生。

11月11日,是個星期日,記者驅車來到西安,來到侯爭勝的所在單位西安熱工研究院,見到了住在這兒過冬的老人趙菊蘭。老人雖已82歲,但精神矍鑠,思維清晰。她告訴記者,四兒子爭勝遠在上海出差,聽說記者要來,專門打來電話,詢問情況,安排接待。說起老伴侯永祿,她侃侃而談:“自我1947年陰曆5月16日和他成親,來到後新莊,就看到他寫,一有空就寫,寫個不停。早上天不明就起來寫,晚上開完會也在寫,不把一天的事記完都不睡覺,有時還叫我幫著他記。他寫完了念給我聽,看對不對,看哪裡還有遺漏的。有時候到兒女們家裡去住,總要帶上他的本本,帶上他的鋼筆,帶上他的黑皮包,走到哪裡寫到哪裡:到韓城寫到韓城,到西安寫到西安,到延安寫到延安,到蘭州寫到蘭州。”

說到侯永祿的認真勁,老人感受頗深:“他擔任大隊會計,賬上多了一分錢或少了一分錢,也要起三更熬半夜地找出來。他的家用賬,我過門時就有。記起來從不馬虎,分分厘厘都要記在上面。”老人還告訴記者,兒女們都像“他大”,學習努力,工作認真。也像“他大”一樣記日記,寫家用賬。說話間,也在熱工研究院工作的四兒媳鄧碧蘭拿出了放在西安的侯永祿的一大堆“隨筆”和日記給記者看。這些筆記本形狀各異,顏色不一。由於年代久遠,有的紙質已經發黃。翻開一本,最後幾頁的下面有點殘缺,好像是讓老鼠噬齧過。記者又看到了爭勝的日記本,厚厚一摞,字跡工整,一絲不苟,和他父親一個樣。

鄧碧蘭說:“受我爸的影響,幾個小家庭都有自己的家用賬。但隨著科技的發展,電腦走進了人們的生活,滲透到社會的方方面面。記賬的方式已由電腦上的鍵盤輸入代替了賬本里的筆墨書寫,計算的工具也由Excel軟體代替了當年我爸的算盤珠子。”稍作停頓,她說道:“記得我爸常說,堅持到底就是勝利,美好的未來在後面。我覺得我爸特別樂觀,不管遇到多大的困難都能坦然面對。他一輩子能寫下那么多東西,靠的就是這種樂觀主義精神,就是這種不畏艱辛的執著。我爸的這些優良品德,都傳給了他的兒女,都體面在了他的兒女身上。我大哥退居二線了,有了空餘時間。在‘農民五部曲’的編輯過程中,我大哥是總編,我們是編輯;在續寫家史的過程中,我大哥是總指揮,我們是執行者、落實者、實施者。”

得知記者的到來,侯西玲的女兒侯艷從西安的小寨特意來到她四舅家。侯艷說:“過去到我外婆家,看到我外爺整天整天地寫。現在,去我大舅家,看到我大舅整天整天地寫。大舅當了一輩子老師,還當過校長,是中學語文高級教師,陝西省優秀班主任,在韓城市很有名。不但學生教得好,而且文章也寫得好。”

在這次採訪中,每到一處,侯永祿的兒女們都是那么的熱情,那么的認真,那么的知書達禮。採訪前,他們提前準備好所有的手頭資料;採訪中,他們談起父親的有關情況,如數家珍,娓娓道來;採訪結束,他們悉心留下記者的信息,一起合影留念。記者情不自禁地發出一次次感慨,一聲聲感嘆:“不一樣,不一樣,人家侯永祿教育出來的孩子就是不一樣,不光待人接物不一樣,就連屋子收拾得也是一塵不染。”

在韓城侯勝天的家裡,記者看到裝在藍色檔案盒裡的《農民筆記》、《農民賬本》原稿,一盒一盒,分門別類,注有標籤,整整齊齊。侯勝天的寫作工具,已完全電子化了,是一台“聯想”電腦。他申請了QQ號,兄弟姐妹互通信息,不僅是電話,還有網路。打開電腦,記者看到,E盤裡,全是“農民五部曲”的各種資料。侯引玲說:“我大弟勝天像我爸,做事認真,有耐心。”

侯永祿的“農民五部曲”,記錄的最後日子定格在2004年12月24日。然而,“農民五部曲”的出版,並不意味著這個大家庭生活記錄的終結,而標誌著書寫新的篇章的開始。採訪中得知,侯永祿的兒孫們有個想法,想再出一部《農民相冊》,通過侯永祿以及各個小家庭保存下來的新舊照片,反映近百年來中國農村發生的翻天覆地的變化。屆時,“農民五部曲”將變成“農民六部曲”。目前,《農民相冊》由侯勝天著手整理,已經將一些舊照片集中了起來,正在為每張照片配寫簡要的說明。據悉,《農民相冊》將收錄五六百張舊照片。

另外,他們還著手準備《農民家史》續集的撰寫工作。侯勝天告訴記者,早在1993年元月10日,父親在給他的信中就說:“……我覺得平時的積累素材非常重要。……我的意思是指今後你們都要記日記,特別是一些重大事件的時間、過程要記準。因為我總覺得你們中要出大有作為的人,所以來往信件必須妥善保存,千萬不要被‘文革’嚇壞了人,抹殺了歷史,毀壞了文化。寫《家史》不是我一個人所能完成的,將來必須你繼續寫下去!”完成父親的遺願,把家史繼續按照父親的章回體結構寫下去,是這個大家庭每個成員的心愿。續寫工作,將由六個家庭分別撰寫,最後匯集在一起,統一編輯。目前,他們已經完成了近萬字的《2005到2012年侯永祿家庭大事記》。

侯勝天說:“《農民家史》的續集主要記錄2005年父親去世到2020年之間這個大家庭經歷的重要史實。計畫寫55回,和現在出版的《農民家史》145回加起來,總計200回。到那時,黨的‘十八大’提出的到2020年實現全面建成小康社會的宏偉目標已經實現,而《農民農史》也會從上、下兩冊變為上、中、下三冊,作為獻給中華人民共和國成立70周年和中國共產黨成立100周年的一份厚禮。”