圖書信息

作者:侯永祿(侯永學)

出版社:人民文學出版社

定價:38元

內容簡介

1966年“文化大革命”開始,侯永祿長子侯勝天徒步串聯路過大寨,寫下了這個大家庭的第一封家書。後來兒女相繼參加工作,往來信件逐漸增多。2000年老家安裝電話,通信開始減少。侯永祿去世後,兒女清理遺物,發現幾十年的書信父親一直保存著,總共有千餘封。現挑選部分編成本書。收錄時儘可能保持原貌,但限於篇幅,也對個別書信格式進行了壓縮。這些信件集中反映了五十年來中國農村面貌和農民命運的巨大變遷,反映了農民通過參軍、高考等途徑奮鬥進入城市的過程。書信中侯永祿對子女學習、工作、人品、生活上的殷殷教導,更是體現了農民淳樸的人生信條和哲學理念,堪稱農民版《傅雷家書》。

《農民家書》以時間為順序,真實地記錄了二十世紀六十年代到二十一世紀初40年來的歷史歲月,每封信無不打著時代的烙印。從書中我們可以看到,1966年到1976年的家書中,信的正文上方一般都有“毛主席語錄”、“最高指示”的字樣。例如,1970年12月20日,俊傑、引玲在給父母親的信里首先把“最高指示”放在

《農民家書》以書信為史料,生動地反映了40年來尤其是改革開放以來中國農村發生的翻天覆地的巨大變化,讀來讓人感概萬千。1972年6月18日,侯永祿在給勝天的信中寫道:“今年春季以來,關中地區連續大旱,近百天滴雨不見,造成糧食大幅度減產,社員口糧嚴重不足,鄉親們的日子可怎么過呢?我作為大隊黨支部副書記兼革委會財務主任,怎能不憂心忡忡,深感責任的重大呢?”1976年10月29日,他在給豐勝的信里寫道:“咱們家現在的生活條件同你參軍入伍前基本一樣,吃的是紅薯、黑饅頭、蘿蔔菜。我在抽黃工地上,吃的比較好。”不難看出,“文革”十年,中國的經濟處於崩潰的邊緣,廣大農民還處於難以維持溫飽的困境之中。

黨的十一屆三中全會以後,農村實行了“聯產承包責任制”,侯永祿的幾個兒子也大學畢業參加了工作,

《農民家書》以“豐勝”為主線,反映了一代農民通過招工、參軍、高考等不同途徑,經過艱苦奮鬥、努力拚搏而融入城市生活、實現自我價值的過程。在材料的選擇和結構的安排上,全書共收錄書信500餘封,其中絕大部分為父母親給豐勝以及豐勝給父母親的。書中通過父子之間的信件來往,詳細記載了豐勝的參軍提乾、高校學習、工作分配、戀愛結婚、著書立說、立功受獎、自主擇業……使我們較清晰、較完整地看到了一個農村出身的孩子30年來怎樣成長為一個軍校教授的人生軌跡和奮鬥歷程。同時,圍繞這一主線,其他幾個家庭又作為副線貫穿其中,使讀者從巨觀上對這個大家庭的生存發展有一個整體的印象,做到了布局合理,條理清楚,主次分明。

從書中我們可以看出,侯永祿的六個孩子中,起初皆為普普通通的農家子弟。後來,引玲通過招工,勝天通過招工、函授學習,豐勝通過參軍、參加高考,萬勝、爭勝通過參加高考,陸續跳出了“農門”,成了具有“商品糧戶口”的“城裡人”,並且在各自的工作崗位上做出了顯著的成績。二女西玲由於“文革”“讀書無用論”的影響,中途輟學,始終擺脫不了對土地的依賴。直到侯艷侯蛟一雙兒女考上大學、碩士研究生,這才使自己的下一代跳出了“農門”,走進了城市。筆者曾聯繫到現為電影導演的侯永祿的長孫侯亮,從他那裡得知:侯永祿的9個孫子孫女和外孫外孫女中,具有碩士研究生學歷者4人,大學本科學歷者5人。“知識改變命運”。也許,侯永祿一家人的生活經歷,能給我們提供一條中國廣大農民改變自己命運的重要途徑。

《農民家書》以家事為中心,詳細地敘述了侯永祿對子女學習、工作、人品、生活上的諄諄教導,體現了中國農民淳樸的人生信條和哲學理念。1977年4月9日,他在給豐勝的信中寫道:“萬勝、爭勝年齡都小,正是學知識、長才幹的時候,他倆現在應該認識到學習文化知識的重要性,自覺學習,刻苦學習,廢寢忘食地學習。我想,科學文化知識將來是會大有用處的。”當時“十年動亂”剛剛結束,高考招生還沒有恢復。一個祖祖輩輩“面朝黃土背朝天”的關中農民,能有這樣具有前瞻性的深刻見解,不能不說是難能可貴的。

相關資料

1. 搜狐2011年9月6日連載了《農民家書》。2. 鳳凰網2011年9月15日連載了《農民家書》

3. 《農民家書》由人民文學出版社再版上市。

此前,由侯永祿的日記精選而成的25萬字版《農民日記》於2006年12月1日由中國青年出版社出版發行,一經出版就引起了新華社、《光明日報》、《中國日報》、香港《大公報》、美國《華盛頓郵報》、中央電視台、鳳凰衛視、新華網等上百家國內外媒體的廣泛關注和好評。

該書的影視劇改編權還被中國電影集團公司買斷。曾創作了《活著》《霸王別姬》等經典作品、有華語王牌編劇之稱的蘆葦根據《農民日記》撰寫了了史詩風格的劇本《歲月》。

4. 編輯薦書:《農民家書》

《農民家書》是一部平常人所反映的歷史。1966年“文化大革命”開始,侯永祿長子侯勝天徒步串聯路過大寨,寫下了這個大家庭的第一封家書。後來兒女相繼參加工作,往來信件逐漸增多。侯永祿去世後,兒女挑選部分編成本書。書信中侯永祿對子女學習、工作、人品、生活上的殷殷教導,更是體現了農民淳樸的人生信條和哲學理念,堪稱農民版《傅雷家書》。書信體的樸實親切、情真意濃,家常話的人間煙火、隱秘細節,其中所蘊含的“不足為外人道”的榮辱故事、奮鬥意志、情感智慧,讓我們看到一部十分珍貴的農民親歷、感受並記錄的家族與社會歷史!讀來屢獲感動和教益。

相關評論

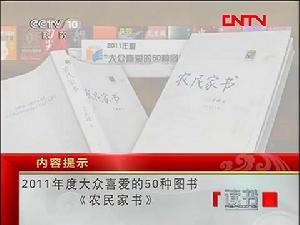

1、2011年度大眾喜愛的50種圖書《農民家書》(2012年3月30日中央電視台10頻道《讀書》欄目)下面是中央電視台10頻道這段視頻的文字實錄:

畫外男音:作者侯永祿是祖祖輩輩生活在陝西關中的農民,1966年大兒子串聯路過大寨,寫下了第一封家書。後來其他5個子女相繼到外地學習工作,侯永祿一家的往來書信便逐漸增多。2000年,老家安裝電話,通信開始減少。侯永祿去世後,兒女清理遺物,發現了這些父親保留的50年來的千餘封書信。農民寫作的價值何在,對生活細節的記載,給了我們哪些啟發?本期讀書,社會學者顧俊、書評人蘇小和犀利對談,帶您進入一部真正的家族與社會史。

張紹剛(主持人):各位好,歡迎讀書。今天我們繼續和大家分享2011年大眾喜歡的50種圖書。今天我們要說的這本書叫《農民家書》。《農民家書》的作者叫侯永祿,是個農民。《農民家書》它真的是被大眾評選出來的2011年最受歡迎的書之一,50本。價值究竟在哪裡?是在於農民寫作呢,還是在於家書的積累?

顧俊:這本書它最大的價值要看人的。就是說讀者看的時候他看到的是什麼,像研究者看的時候看到什麼,完全不一樣。我第一個感覺是什麼?一下子就感覺到我當年寫信的時候的那種情景。比如說最簡單的,所有的人前面都有個親愛的。現在我們不寫這個了。

張紹剛:對,叫親。

顧俊:淘寶體。這個親愛的,馬上你就有當時的時代感了,一下子就感覺到好像我當年我自己在寫信。因為我們那時候寫信,我記得我第一次寫信,出國的時候在美國,寫一封家書來回的話差不多要一個多月的時間,所以信裡面要寫好多東西,要寫的緊湊,裡面既要有流水賬,還要有感覺,還要體驗到對方看信的時候會是怎么樣的,把該寫的都要寫上。所以那時候寫家書的話,經營這個概念很強,加上信還有分量、重量,當時是規定的幾克,超過了幾克又要開始加錢了。所以這些東西進去以後你會發現,信的風格特別有意思。

2、2012·書香中國(中央電視台10頻道)

有一位普普通通的陝西農民侯永祿,在1966年收到了長子從大寨寄過來的第一封家書,從此殷切地盼望來信,及時地回信,就成了侯永祿日常生活中的一項重要內容。隨著時間的推移,兒女們相繼離家,往來信件逐漸增多。兒女們告知身邊的事情,父母講述著家裡村里發生的大大小小的事情,相互牽腸掛肚,唯有這家書報平安。雖然後來出現了電話、網路,但侯永祿依然堅持一筆一划地書寫家書,直到2005年老人去世。俗話說,家書抵萬金。三十多年來,侯永祿一直都珍藏著這近千封家書。它不僅記錄這個大家庭的點點滴滴,也反映了中國農村面貌和農民命運的巨大變遷。《農民家書》這本書,可貴的地方就在於四十年間沒有間斷過。四十年的時間,寫的已經不僅僅是家書了。這本書,完全我們可以把它看成,中國農民用自己的方式記錄下來的生活史。

3、《農民家書》出版 見證農村50年巨大變遷(2011年09月29日,作者:張弘,來源:《新京報》)

五年前,根據陝西農民侯永祿的日記精選而成的25萬字版《農民日記》出版後引起了廣泛關注。近日,收錄侯永祿夫婦與子女往來信件的《農民家書》由人民文學出版社出版,中國農村50年巨大變遷得到了真實見證。

1966年“文化大革命”開始,侯永祿長子侯勝天徒步串聯路過大寨,寫下了這個大家庭的第一封家書。後來兒女相繼參加工作,往來信件逐漸增多。2000年,侯永祿家安裝了電話,通信開始減少。2005年,侯永祿去世後,兒女清理遺物,發現幾十年的書信父親一直保存著,總共有千餘封。2007年,侯家開始整理、挑選信件。最終,形成了《農民家書》的初稿,共收入家書900多封,侯永祿夫婦的書信400多封。

4、《農民家書》:一部農民版的《傅雷家書》

《農民家書》最近入選由新聞出版總署組織15家中央媒體和網站評選推薦的2011年度“大眾喜愛的50種圖書”。該書是陝西合陽縣路一村農民侯永祿和他的子女們來往信件的合集,去年由人民文學出版社出版後感動了廣大不同階層的讀者,被稱為一部農民版的《傅雷家書》。這些家書以親情為亮點,充分展現了侯永祿一家父嚴母惠、子孝女賢、婿順媳淑、家和萬事興的精神風貌,深刻彰顯了中華民族傳統美德的巨大魅力和深遠影響。

《農民家書》真實記錄了從上世紀60年代到本世紀初40年來的歷史,每封信無不打著時代的烙印。從書中我們可以看到,1966年到1976年的家書中,信的正文上方一般都有“毛主席語錄”、“最高指示”的字樣。

5、《農民家書》:一部農民版的《傅雷家書》

《農民家書》最近入選由新聞出版總署組織15家中央媒體和網站評選推薦的2011年度“大眾喜愛的50種圖書”。該書是陝西合陽縣路一村農民侯永祿和他的子女們來往信件的合集,去年由人民文學出版社出版後感動了廣大不同階層的讀者,被稱為一部農民版的《傅雷家書》。這些家書以親情為亮點,充分展現了侯永祿一家父嚴母惠、子孝女賢、婿順媳淑、家和萬事興的精神風貌,深刻彰顯了中華民族傳統美德的巨大魅力和深遠影響。

《農民家書》真實記錄了從上世紀60年代到本世紀初40年來的歷史,每封信無不打著時代的烙印。從書中我們可以看到,1966年到1976年的家書中,信的正文上方一般都有“毛主席語錄”、“最高指示”的字樣。例如,1970年12月20日,俊傑、引玲在給父母親的信里首先把“最高指示”放在開頭:“我們的同志在困難的時候,要看到成績,要看到光明,要提高我們的勇氣。”這種體例,正是那個特殊年代裡個人崇拜的真實寫照。1999年12月7日,侯永祿在給兒子豐勝、兒媳李萍的一封信里寫道:“咱村上今年的農林特產稅徵收得很緊,還有以物頂稅的行為,引起民眾強烈不滿,降低了黨在民眾中的威信。不過催收人員對咱們家還是尊重的,沒有越軌的言行,我想是你的軍裝相片的作用吧!”這段話,客觀地記錄了上世紀末國家沒有免除農業稅之前,一些地區向農民強徵稅收的具體情況。

《農民家書》生動反映了改革開放以來中國農村發生的翻天覆地的巨大變化。黨的十一屆三中全會以後,農村實行了“聯產承包責任制”,侯永祿的幾個兒子也大學畢業參加了工作,全家的生活水平不斷提高。1989年春節,6個子女籌錢為父母以1741元的價格買了一台“長風”牌14吋彩色電視機。5月,老兩口第一次坐上了飛機。8月,兩人又去北京旅遊。2001年1月27日,侯永祿老家安上了電話,隨後又安裝了暖氣爐。2004年4月3日,他在給豐勝、李萍的信中說:“很多當父母的人都很羨慕咱家的情況。豐勝在信上寫的《快樂歌》、《養生歌》、《養生百子銘》、《養生一字訣》,不少人不但看,有人還抄下回家念。”我們可喜地看到,幾十年過去了,這時的中國農村的老人,也已經開始注意“養生”了,這與上世紀70年代“吃的是紅薯、黑饅頭、蘿蔔菜”的窮苦生活實在有天壤之別。

從書中我們可以看出,侯永祿的6個孩子中,起初皆為普普通通的農家子弟。後來,引玲通過招工,勝天通過招工、函授學習,豐勝通過參軍、參加高考,萬勝、爭勝通過參加高考,陸續跳出了“農門”,成了具有“商品糧戶口”的“城裡人”,並且在各自的工作崗位上做出了顯著的成績。筆者聯繫到現為電影導演的侯永祿的長孫侯亮,從他那裡得知:侯永祿的9個孫輩中,具有碩士研究生學歷者4人,大學本科學歷者5人。“知識改變命運”。也許,侯永祿一家人的生活經歷,能給我們提供一個中國廣大農民改變自己命運的啟示。

《農民家書》是一個普通農民和他的子女們的往來信件選編,《傅雷家書》是我國著名文學翻譯家、文藝評論家傅雷寫給兒子的書信摘編。從內心講,我實在不能斷定它們之間有沒有可比性,更不能準確判斷它們各自的社會價值。然而,我要告訴大家,要了解中國40多年來的真實歷史,要揚起自己青春理想的風帆,要掌握教育孩子的有效方法,要滋潤關愛親人的美好心靈……請認真地讀一讀這部充滿真情實感的《農民家書》吧。

6、《泥土中刨出來的明珠》

從侯永祿的信中,我還找到這樣一段話:“我……覺得平時的積累素材非常重要。……我的意思是指今後你們都要記日記,特別是一些重大事件的時間、過程要記準。因為我總覺得你們中要出大有作為的人,所以來往信件必須妥善保存,千萬不要被‘文革’嚇壞了人,抹殺了歷史,毀壞了文化。寫《家史》不是我一個人所能完成的,將來必須你繼續寫下去!”可以看出,侯家的寫作和資料留存,並不是無意、偶然的,而是有著非常明確的歷史責任意識。陝西秦地,歷史悠久,底蘊深厚。文化之根,深藏民間。一脈斯文,至今不絕。誕生過《史記》的土地上,如今誕生了農民自己撰寫的史詩性作品,也許並非偶然。這是民間力量第一次有意識的史詩性寫作,意義非凡。

7、為“大峰”找到一本好書

在“花山”發現了這本《農民家書》就想起了“大峰”。農民家書》是陝西一家人從1966年到2005年的通信集。是人民文學出版社出版的,書的封底說“農民版《傅雷家書》 真實見證中國農村五十年巨大變遷。”當時,我猶豫了一下,沒有給他買。回到辦公室想:還是給他淘到手,他不看我看看也好。我回到家,餐後,腐敗地吃了一枚蘋果,就躺在床上看書。寫的真好,父愛如山。他家的孩子侯豐勝幾乎和我一年入的伍,都是坦克部隊,他進了機關,我進了師醫院手術室。入黨也是一年。他的書信里所表達的思想也是我有時想的,很真,很純……

獲獎情況

1.《農民家書》榮獲“2011度大眾喜愛的50種圖書”

2012年1月18日《農民日報》在《<農民家書>等入選年度“大眾喜愛的50種圖書”》(作者:程天賜)一文中寫道:

由新聞出版總署發起,媒體推薦,網民參與投票產生的2011年度“大眾喜愛的50種圖書”1月17日在京揭曉,《農民家書》、《我的阿勒泰》等50種圖書上榜,為讀者奉獻一道“春節文化大餐”。最終入選的50種圖書導向正確,內容豐富,品種多樣,語言生動,貼近民眾,有文化、文學、生活科普和少兒四大類圖書,兼顧政治、歷史、軍事、教育、飲食健康等多種題材,能夠滿足不同讀者的閱讀需要。

新華社北京2012年1月17日(記者璩靜)在《精心推力作 新春滿書香》一文中寫道:

從題材看,入選圖書既有反映重大歷史事件的……值得一提的是,入選圖書《農民家書》由普通農民的一封封真實家書編撰而成,樸實親切、令人感動。

2012年1月18日《 光明日報 》(記者吳娜)在《2011年度“大眾喜愛的50種圖書”揭曉》一文中寫道:

2011年度“大眾喜愛的50種圖書”今天揭曉,60萬讀者通過網路投票,評選出了50種他們喜愛的圖書……特別值得一提的是《農民家書》,由普通農民的一封封樸實親切的家書編撰而成,被稱為農民版的《傅雷家書》。

2.《農民家書》榮獲“2011年全國優秀暢銷書”

2011年12月23日《中國新聞出版網/報》在《回顧·2011,十大暢銷圖書》一文中寫道:

《農民家書》以時間為順序,真實地記錄了從上世紀60年代到本世紀初40年來的歷史歲月,每封信無不打著時代的烙印。全書以“豐勝”為主線,反映了一代農民通過招工、參軍、高考等不同途徑,經過艱苦奮鬥、努力拚搏而融入城市生活、實現自我價值的過程。1966年“文化大革命”開始,侯永祿長子侯勝天徒步路過大寨,寫下了這個大家庭的第一封家書。後來兒女相繼參加工作,往來信件逐漸增多。2000年老家安裝電話,通信開始減少。侯永祿去世後,兒女清理遺物,發現幾十年的書信父親一直保存著,總共有千餘封。此書便是這些書信的結集。

致敬理由:曾幾何時,書信是聯繫親情的絲線,一句“見字如面”,溫暖過多少離人的心。如今,電子郵件加快了人們之間聯繫的速度,而書信帶來的溫暖卻成為日漸久遠的回憶。在書信瀕臨消失的今天,侯永祿的《農民家書》讓我們重溫時代記憶,通過本書,我們看到的不僅是一個家庭的變遷,更是一個時代、一個國家的變遷。