簡介

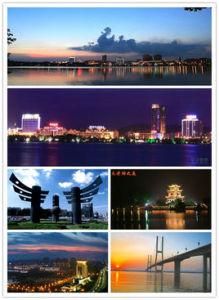

1956年依礦建市,是一座新興的工貿港口城市。也是我國著名的黃山——九華山旅遊風景區的北大門,是安徽省實施“兩點一線”開發開放戰略的交叉點。城市依山襟江含湖,自然環境優美。是全國綜合配套改革、最佳化資本結構、國有資本運營改革等試點城市,享有一系列鼓勵外資投入的優惠政策。銅陵先後被評為全國衛生城市、全國科技工作先進城市、國家雙擁模範城市、安徽省首批省級園林城市、萬噸級海輪進江終點港、國家園林城市。

長江黃金水道流經銅陵59.9公里,水運條件得天獨厚,銅陵港是對外籍輪開放的國家一類口岸,擁有5000噸級件雜貨碼頭;寧銅鐵路、銅九鐵路,京台高速公路、滬渝高速公路.寧安城際鐵路(在建)北京-銅陵-福州高鐵(在建)穿境而過,是皖中南交通樞紐和中心城市之一。銅陵是安徽經濟發達的工貿港口城市,與其優越的地理位置是分不開的。它位於皖江兩岸,與安慶、池州、蕪湖、南京、鎮江等經濟發達的城市均在長江一線,使之間的經濟往來較密切,且對外貿易出口業也得到很大發展,從而促進了銅陵的經濟發展。且憑藉其雄厚的旅遊業經濟,相信銅陵將成為長江三角洲、皖江地區的經濟支柱城市,並帶動皖南經濟發展。

銅陵旅遊景點較多,一是天井湖,位於市區主幹道長江西路北側,以堤山自然分割為東湖、南湖和北湖,三湖水面通連,湖中有井,名曰天井。湖因井面得名,園因湖得名。湖旁邊就有植物園和動物園,植物園裡以種植牡丹和石刻書法而出名,銅陵牡丹自晉代就有栽培,至今已有1600餘年的歷史。基本上經歷了牡丹由野生變為家種、牡丹花卉栽培、藥用牡丹的生產和牡丹全面開發四個時期。早在1700多年前,我國就已開始使用牡丹皮治療疾病,是當時治療寒熱疾病不可缺少的一味中藥。後經歷代的研究與整理,現已形成一塊頗為獨特的學術研究與套用領域。另據《中藥大辭典》記載:“牡丹皮……以四川、安徽產量最大,安徽銅陵鳳凰山所產的質量最佳,稱為鳳丹皮。”牡丹的根、莖、葉和種子中含有多種胺基酸和微量元素,多數是為人體所必需的,且含量比較高。其中牡丹花瓣和花粉中含有多種維生素、糖類、黃酮類、多種酶和7種常量元素以及5種人體所需的微量元素。牡丹花不僅營養豐富,還有防癌、抗癌和降血脂的作用,食之有病治病,無病則強身健體。有史料記載,我國從五代開始就有食用牡丹花的習俗,明清以後,牡丹食品的種類日益增多,有糕點花酒、菜餚和茶,配料和製作方法也逐漸完備。清《養顏錄》中記載:“牡丹花瓣,湯焯可,蜜浸可,肉燴亦可。”銅陵縣董店鎮東山村盛度後裔昌春家院內現種植的一株“御苑紅”牡丹,相傳就是其祖先留下的“御賜牡丹”。二是相思樹,相思樹位於銅陵鳳凰山南麓的相思河上。它成活於明末清初,是一棵奇特的楓楊樹,原為兩棵,分別植於小河的東西兩岸,兩樹幹在河面連成一體,樹徑3米多,高約25米。這棵古樹枝葉繁茂,像一乘綠色的華蓋凌空罩在小河上。小河因樹得名“相思河”。遠望相思樹,異株同乾“連理枝”,如同一對戀人交頸擁抱,情意綿綿;近看相思樹,樹影倒映清溪中,恰似鴛鴦戲水,同樣給人以愛情堅貞的遐想。

歷史沿革

| 銅陵市歷史建置沿革列表 | |||

|---|---|---|---|

| 時期 | 朝代 | 時間 | 名稱 |

| 先秦時期 | 西周 | 不詳 | 吳國 |

| 東周 | 不詳 | 越國 楚國 | |

| 秦漢時期 | 秦 | 不詳 | 彰郡 |

| 西漢 | 不詳 | 丹陽郡春谷縣、陵陽縣 | |

| 東漢 | 25年-220年 | 銅官鎮 | |

| 三國兩晉南北朝時期 | 吳國 | 222年-280年 | 丹陽郡春谷縣、臨城縣 |

| 西晉 | 280年-405年 | 宣城郡春谷縣、臨城縣 | |

| 東晉 | 405年-420年 | 宣城郡定陵縣 | |

| 南朝 | 420年-589年 | 淮南郡定陵縣 南陵郡定陵縣 | |

| 隋唐時期 | 隋 | 589年-618年 | 宣城郡南陵縣 |

| 唐 | 627年-902年 | 江南道宣州義安縣 | |

| 五代十國時期 | 吳 | 902年-951年 | 宣州義安縣 |

| 南唐 | 951年-974年 | 昇州銅陵縣 | |

| 兩宋時期 | 北宋 | 974年-1127年 | 江南道,路,銅陵縣 |

| 南宋 | 1127年-1206年 | 江東路池州銅陵縣 | |

| 元朝時期 | 元 | 1206年-1368年 | 江浙行省池州府銅陵縣 |

| 明朝時期 | 明 | 1368年-1644年 | 南直隸池州府銅陵縣 |

| 南明 | 1645年-1646年 | 南直隸池州府銅陵縣 | |

| 清朝時期 | 清 | 1646年-1911年 | 江南省池州府銅陵縣 |

| 安徽省池州府銅陵縣 | |||

| 太平天國 | 1853年-1868年 | 安徽省池州郡銅陵縣 | |

| 民國時期 | 中華民國 | 1912年-1949年 | 安徽省銅陵縣 |

| 安徽省蕪湖道銅陵縣 | |||

| 第二專區銅陵縣 | |||

| 第八專區銅陵縣 | |||

| 現代 | 中華人民共和國 | 1949年-1953年 | 皖南行署池州專區銅陵縣 |

| 1953年-1956年 | 安徽省安慶專區銅陵縣 | ||

| 1956年-1958年 | 安徽省銅官山市,1956.10.12 | ||

| 1964年-1971年 | 安徽省銅陵特區 | ||

| 1971年至今 | 安徽省銅陵市,1971.12.11 | ||

地理環境

冬瓜山礦區

冬瓜山礦區地質

地層:銅陵境內地層出露從早古生代奧陶紀開始,直至新生代第四紀,經歷了5億年的漫長歷史地質年代形成的,基本上沒有發生區域變質。岩石:銅陵地區沉積岩、岩漿岩、變質岩三大岩類都有分布。沉積岩總厚度大於4262米,劃分為10系28個組地層單位。岩漿岩包括侵入岩和噴出岩,侵入岩共有49個岩體,地表出露面積59平方公里。噴出岩從基性到酸性都有。變質岩主要為接觸變質和熱變質岩,分布岩體周圍,寬度數米至百餘米,僅少數可達1公里。

沉積岩以灰岩、砂岩、頁岩為主,矽質岩、白雲岩、礫岩次之,還有少量的錳質岩和煤層。

岩漿岩主要是從晚侏羅世至早白堊世燕山運動發生大規模岩漿侵入~噴發作用,形成的侵入岩體、次火山岩和噴出岩。按其二氧化矽含量又可分為酸性岩、中性岩和基性岩三類。

變質岩,主要局限於侵入岩體與周圍岩石接觸的地帶,主要有矽卡岩,大理岩和角岩。

構造

1、褶皺境內印支期形成的褶皺分為金口嶺向斜、銅官山背斜。大通——順安復向斜、永村橋背斜、舒家店背斜、新屋裡復向斜;大通——順安復向斜中分為陶家山向斜、青山背斜、朱村向斜;新屋裡復向斜包括鳳凰山向斜、仙人沖背斜、元寶山向斜。燕山期形成的褶皺中分村復向斜,其主體已出銅陵地界,境內僅見其中次一級的褶皺八分村背斜的南西端一小部分。喜山期形成的褶皺有汪家村向斜。2、斷裂境內已知斷層共有143條,依據地層與地層,岩體相互之間的切割、控制和覆蓋情況,並考慮裂隙形成時的相互關係和褶皺之間的關係。境內斷裂可分為印支——燕山早期,印支—一燕山中期,印支——燕山晚期和喜山期4個形成時期。此外,尚有18條規模較小、切割岩層的關係不明確,難以查明時代的斷層組合關係。

區內節理以剪節理為主,往往呈“X”形出現,志留系——三迭系地層中以走向北東及北西的兩組節理為普遍,而近南北及東西走向的節理極少;朱羅系——白堊系的火山岩地層中以走向近南北和近東西的兩組節理為主;第三系地層中以北東走向的節理為主。

3、地殼演化歷史銅陵在地質歷史上經歷了長期的淺海沉積,多次地殼運動造成了褶皺和斷層構造,並在此基礎上發生了岩漿活動,形成了豐富的內生有色金屬礦藏,以後,又經過多次的地殼抬升和剝蝕夷平作用,才逐漸成為今日的面貌。

行政區劃

| 名稱 | 土地面積 | 戶籍人口 | 郵政編碼 | 區劃代碼 | 車牌代碼 | 行政駐地 | 鄉 | 鎮 |

| 銅陵市 | 237 | 42 | 244000 | 340700 | 皖G | 銅官山區 | 5 | 7 |

| 銅官山區 | 36 | 30 | 244000 | 340702 | 皖G | 淮河大道北段129號 | 無 | 無 |

| 獅子山區 | 53 | 8.5 | 244031 | 340703 | 皖G | 翠湖一路4388號 | 無 | 西湖鎮 |

| 郊區 | 154 | 7 | 244000 | 340711 | 皖G | 銅都大道南段8699號 | 灰河鄉 | 大通鎮 銅山鎮 |

| 銅陵縣 | ||||||||

| 名稱 | 土地面積 | 戶籍人口 | 郵政編碼 | 區劃代碼 | 車牌代碼 | 行政駐地 | 鄉 | 鎮 |

| 銅陵縣 | 876 | 32 | 244100 | 340721 | 皖G | 五松鎮 | 老洲鄉 | 五松鎮 |

| 東聯鄉 | 順安鎮 | |||||||

| 西聯鄉 | 鐘鳴鎮 | |||||||

| 胥壩鄉 | 天門鎮 | |||||||

氣候

銅陵地區屬於北亞熱帶濕潤季風氣候,其特點是季風明顯,四季分明,全年氣候溫暖濕潤,雨量豐沛,濕度較大,日照充足,雨熱同季,無霜期長。雖然銅陵地處歐亞大陸之東部,距海洋350公里,但受江浙一帶山系所阻擋,海洋性氣候並不明顯,冬夏溫差比較顯著,這裡冷暖氣團交鋒頻繁,氣候多變,降水年際變化大,冬季受內蒙古高壓控制,北方冷空氣南侵,天氣晴朗、寒冷、乾燥,夏季太平洋副熱帶高壓增強,天氣炎熱,春、秋兩季是冬、夏交替過渡的季節,春季南北氣流交鋒頻繁,鋒面進退不定,造成雨水偏多,天氣多變,常出現低溫連綿陰雨天氣。秋季以後太平洋副熱帶高壓開始退縮,內蒙古高壓增強,銅陵地區又漸受北方冷氣團控制,天氣晴朗少雨,出現秋季乾旱。

水文

境內的地表水主要是長江銅陵段,有55公里,最高洪水位16.64米,1954年,最低水位3.29米,1979年,,年平均流量29500立方米/秒,最小流量4620立方米/秒,1979年,,是銅陵市工業及居民生活用水的主要水源。

資源

土地

截至2012年年底,全市土地總面積約為1113平方公里,約占全省總面積的0.80%。其中:農用地約為707.45平方公里,建設用地約為179.75平方公里,未利用地約為225.80平方公里。礦產

銅陵地處長江銅鐵成礦帶上,內生成礦條件有利,以有色金屬銅礦著稱。已發現的礦產地115處,包括大、中、小礦床和礦點,,按其成因分類有內生礦床和外生礦床,工業分類可分金屬礦產、非金屬礦床和燃料礦床。金屬礦產計有大型礦床1處,中型礦床9處,小型礦床19處,銅礦為主,還有鐵、金、銀、鉬、錳、鋁、鋅、分散元素等。

已發現礦床9處,礦種主要有硫、白雲岩、石灰岩、粘土、大理石等,此外還有石英岩、黃沙、膨潤土、玄武岩、磷、矽灰岩、富鉀岩、珍珠岩和瑪瑙礦等。

銅陵地區燃料礦產主要是煤,探明儲量是6106萬噸,截至1985年底,保有儲量5470.8萬噸,煤層可采厚度在1.5~2.5米之間;含硫及灰份量屬中偏高。

生物

銅陵地區共有陸棲脊椎動物125種,其中鳥類71種,獸類21種,兩棲類野生動物6種,爪行類動物22種。鳥類:灰喜鵲、喜鵲、烏鴉、白頸烏鴉、黑頸黃鸝、黑卷尾、灰卷尾、發冠卷尾、小鴨、赤腹鷹、老鷹、燕華、貓頭鷹、黃腳三趾鶉、白胸苦惡鳥、白腰草鷸、針尾沙惟、宣鷸、山斑鳩、大斑鳩、普通夜鶯、翠鳥、藍翠鳥、啄木鳥、斑啄木鳥、黑枕綠啄木鳥、大杜鵑、小杜鵑、四聲杜鵑、鷹鵑、池鷺、夜鷺、牛背鷺、蒼鷺、白鷺、大白鷺、金腰燕、家燕、白鵑鴿、白頭鶴、紅尾白勞、牛背白勞、虎尾白勞、壽帶鳥、絲光椋鳥、鳥鶇、畫眉、黑臉嗓眉、暗綠繡眼鳥、白臉山雀、山麻雀、麻雀、麻鴨、臘嘴金翅雀、紅嘴長尾藍雀、大麻雀、柳鶯、八哥、百靈鳥、鵪鶉、野矢鳥、綠頭鴨、油鶘蘆、雁、鸛、草號鳥、葦鶯、董雞、竹雞。

獸類:白鰭豚、江豚、梅花鹿、穿山甲、蘇門羚、獐、麂、兔、金錢豹、狗獾、狐狸、豪豬、狼、松鼠、斑狗、剌蝟、黃鼬、野貓、香靈黃、果子狸、豬獾、水獺、花面狸、鼠類和蝙蝠類等。

兩棲類:大蟾蜍、無斑雨蛙、澤蛙、黑斑蛙、林蛙、姬蛙等。

爬行類:烏龜、水龜、黃喉、鷹嘴龜、金錢龜、甲龜、多龐壁虎、藍色石龍子、北草蜥、蠍、赤鏈蛇、水赤鏈蛇、金環蛇、銀環蛇、烏風蛇、蝮蛇、五步蛇、竹葉青蛇、菜花蛇、竹蘆蛇、蟒蛇、水蛇等。

魚類:鰣魚,刀魚,鰻魚,鱖魚,烏鯉,鯉魚,青魚,鯽魚,草魚,鰱魚,鯿魚,翹嘴白鯧,黃鱔,鰲條,鯰魚,泥鰍,花鰱。

植物

南部低山植被保存較好,多數為常綠闊葉林及常綠、落葉闊葉混交林。常綠林組成主要以青岡櫟、苦楝、樟樹等。落葉林以檫木、楓香、白櫟等。此外,馬尾松、杉木、毛竹分布也很廣泛。中部丘陵、崗地常綠闊葉林種逐漸減少,以落葉闊葉林為主。保存的林片面積已不大,僅新建鄉和西湖鄉有較大面積的林片殘存。樹種以檫木、白櫟、楓香、榔榆和化香等。北部沿江、湖灘地,有成片的蘆葦、荻草分布,水域中有蓮、菱、芡實和苦草等水生植物。低山、丘陵凡無林木分布的地方,多屬灌叢草木植被。另外本市尚保存有香果樹、蘭果樹、天竺桂等珍稀樹種,藥用植物資源也很豐富,是著名中藥“鳳丹”之鄉。自然分布植物1233種,栽培的植物553種,占全省植物3200種的54%。銅陵的自然條件比較優越,宜於植物生長,但她是一個新興的工業城市,基建多,人為砍伐嚴重,森林覆蓋率僅13.8%,低於全省森林覆蓋率14%的水平。

水能

銅陵市水資源總量約5.3億立方米,人均1660立方米,低於全國,高於全省水平。畝均1890立方米,高於國內水平。地表水主要有長江銅陵段。地下水以碳酸鹽岩類溶岩裂隙水為主,總蘊藏量約6570萬立方米,日采強度18萬立方米。人口

2013年年末全市總人口74.23萬人,比上年末增加257人。2013年全市人口出生率為9.19‰,下降0.15個千分點;人口死亡率為6.18‰,下降0.53個千分點;人口自然增長率為3.01‰,上升0.38個千分點。一、全市常住人口、戶籍人口

全市常住人口為723958人,同第五次全國人口普查2000年11月1日零時的人相比,十年共增加39358人,增長5.75%,年平均增長0.56%。

全市普查登記的戶籍人口為741823人,同第五次全國人口普查2000年11月1日零時的人相比,十年共增加62935人,增長9.27%,年平均增長0.89%。

二、家庭戶人口

全市常住人口中共有家庭戶251225戶,家庭戶人口為686028人,平均每個家庭戶的人口為2.73人,比2000年第五次全國人口普查的人減少0.39人。

三、性別構成

全市常住人口中,男性人口為369663人,占51.06%;女性人口為354295人,占48.94%。總人口性別比,以女性為100,男性對女性的比例,由2000年第五次全國人口普查的107.4下降為104.34。

四、年齡構成

全市常住人口中,0-14歲人口為99107人,占13.69%;15-64歲人口為551368人,占76.16%;65歲及以上人口為73483人,占10.15%。同2000年第五次全國人口普查相比,0-14歲人口的比重下降6.63個百分點,15-64歲人口的比重上升3.17個百分點,65歲及以上人口的比重上升3.46個百分點。

五、各種受教育程度人口

全市常住人口中,具有大學,指大專及以上,程度的人口為81650人;具有高中,含中專,程度的人口為128128人;具有國中程度的人口為248148人;具有國小程度的人口為176536人。

同2000年第五次全國人口普查相比,每十萬人中具有大學程度的由5125人上升為11278人;具有高中程度的由15580人上升為17698人;具有國中程度的由31529人上升為34277人;具有國小程度的由28796人下降為24385人。文盲人口,15歲及以上不識字的人,為49812人,同2000年第五次全國人口普查相比,文盲人口減少23888人,文盲率[5]由10.76%下降為6.88%,下降3.88個百分點。

經濟

農業

解放初期,農作物為一年一熟或兩年三熟;1955年開始推廣雙季稻,此後逐漸形成一肥兩稻,一油兩稻,一油,麥,一稻和稻經,經濟作物,輪作等多種形式的農作物耕作制。1957年,糧食播種面積3.2114萬畝,單產140公斤,總產4510噸;油料播種面積2110畝,單產36公斤,總產76噸;棉花播種面積451畝,單產37.7公斤,總產17噸;農業人均口糧325公斤。1958年,實行人民公社化,農業生產連續3年大減產。

1960年,糧食總產3302噸,棉花總產0.9噸,比1957年分別下降28.95%、47.06%。1961年,市郊農村推行“責任田”,1962年改為以生產隊為基本核算單位。

1965年,糧食總產達5243噸,油料總產達143噸,棉花總產達84噸,創建市以來的最好水平。1966年至1977年,農業生產連續徘徊。1980年,農村實行聯產承包責任制,調動了農民的生產積極性,並且重視農作物優良品種的選育、引進和推廣,擴種高產作物和經濟作物。

1985年,市區農作物播種面積為3.3940萬畝,其中糧食麵積2.0409萬畝,油料4310畝,棉花558畝;糧食產量4982噸,油料142噸,棉花19噸,農業人均口糧184.5公斤。

1985年,全市區農林牧漁業總產值554萬元,按1980年不變價,,占全年工農業總產值的0.7%。其中:種植業產值342萬元,占農業總產值的52.61%;林業產值31萬元,占4.77%;牧業產值150萬元,占23.08%;漁業產值31萬元,占4.77%。

2012年實現農、林、牧、漁業現價總產值19.3億元,增長6.0%,其中農業產值9.75億元,增長3.7%;林業產值1.69億元,增長8.3%;牧業產值3.53億元,增長9.4%;漁業產值3.19億元,增長7.2%;農林牧漁服務業產值1.14億元,增長8.5%。

2012年農作物總播種面積45922公頃,其中,糧食作物播種面積27817公頃,下降0.7%;棉花播種面積為3739公頃,下降20.9%;油料作物播種面積8269公頃,下降15.0%;蔬菜播種面積4324公頃,增長1.4%。

2012年糧食產量15.3萬噸,增長5.6%;油料產量1.89萬噸,下降13.4%;棉花產量0.54萬噸,下降20.4%;蔬菜產量10.54萬噸,增長2.9%。

2012年肉類總產量1.67萬噸,增長3.6%;禽蛋總產量0.83萬噸,增長33.8%;全年水產品產量2.22萬噸,增長5.1%。

工業

銅陵工業源於礦業,以產銅著稱,商代早中期即開礦煉銅鑄器,東漢以來設有煉銅場,唐、宋、元、明、清均設定煉銅的官辦機構。鴉片戰爭後,各列強國侵入中國,英、日等國先後來這裡侵占銅礦主權。日本侵略者多年進行掠奪性開採,礦產資源倍遭破壞。建國初,由於銅官山銅礦歷史悠久,礦產資源豐富,國家首批確定、最早安排建設銅陵有色金屬工業基地。1950年,華東工業部派遣12人建礦先遣隊來銅恢復礦山建設,揭開了銅陵經濟建設新的一章。

1950~1952年,中央重工業部首批撥出建設資金730.7萬元,用於完成銅官山礦日採選礦石400噸生產系統的改造,1952年6月投產。國家還撥出資金349萬元,建設掃把溝2000千瓦機組發電廠,1952年4月運行發電。1952年當年實現工業總產值124萬元,按1952年不變價計,,生產銅料298噸,開始奠定有色工業的基礎。

1953~1957年,銅陵有色工業很快發展起來。1953年5月,年產2000噸粗銅的第一冶煉廠正式生產出銅,1968年10月掃把溝發電廠又增設兩台新機組,總裝機容量擴大到4550千瓦。1950~1957年,有色工業完成總投資7614萬元,到“一五”期末,初步建成日採選礦石3600噸、年冶煉粗銅1萬噸規模的聯合生產企業。1957年是有色工業生產高峰年,粗銅、銅料雙破萬噸關,占全國總產量47.4%,銅陵市首次實現工業總產值過億元,成為安徽省重要工業城市之一。銅陵工業累計完成工業總產值1.43億元,年均增長為69.66%,實現上繳利稅4486萬元,累計生產粗銅26412噸,銅料26702噸,硫精砂340300噸,此間,是銅陵工業發展最好時期之一。有色工業的發展,帶來了新興工礦城市的誕生。1956年建市後,圍繞礦山生產、生活的需要,地方輕手工業如市食品廠、酒廠、磚瓦廠、機修廠、被服社、木器社等16家企業先後開辦,1957年地方工業總產值達到493萬元。“一五”期末,除有色工業具備機械化、半機械化生產條件外,其餘廠社多數是廠房狹小,設備簡陋,近乎手工作坊式生產。

1958~1962年開始到1978年的21年間,1978年與1957年相比:工業總產值由9681萬元,增加到32217萬元,增長3.33倍;職工人數由7649人增加到46309人,增長5.07倍;全民所有制工業固定資產原值由6522萬元增加到48950萬元,增長6.5倍,但是整體工業發展速度滯緩,經濟效益較低,落後於全省各地。21年間平均發展速度,銅陵為7.4%,全省平均為9.6%,低於全省平均2.2%。1978年工業實現的經濟目標,銅陵每百元固定資產提供產值53.16元,比全省平均103.33元低50.17元;百元資金提供利稅10.34元,比全省平均20.59元低10.25元;百元產值占用流動資金51.19元,比全省平均31.13元高出20.06元。

1985年,全市,含縣,工業企業發展到260個,,其中全民所有制企業48個、集體所有制企業212個,,職工總人數138045人,其中全民所有制94095人,,工業企業固定資產原值92257萬元,其中全民所有制獨立核算工業86377萬元,,當年完成工業總產值80658萬元,含縣,,主要工業產品達63種,優質產品39種,,預算內工業企業銷售收入完成26962萬元。

1985年工業總產值比1980年增長95.8%,比1978年增長1.48倍,比1957年增長7倍以上。1985年職工總人數比1980年增長1.33倍,比1978年增長1.82倍,比1957年增長12.3倍。1985年全民所有制工業企業固定資產原值比1978年增長76.46%,比1957年增長12.3倍。

2012年全市規模以上工業企業,完成總產值1622.4億元,增

冬瓜山礦區外景長7.4%;實現工業增加值408.7億元,扣除價格因素增長11.2%。工業經濟發展對全市經濟成長的貢獻率達69.7%,拉動GDP增長7.7個百分點。分經濟類型看,國有及國有控股企業增加值增長4.0%;集體企業下降6.9%;股份制企業增長6.0%;外商及港澳台商投資企業增長47.8%。分輕重工業看,重工業增加值增長11.9%;輕工業增長10.9%。從主導行業看,有色金屬冶煉和壓延加工業增長6.3%,其中常用有色金屬冶煉下降3.8%;化學原料和化學製品製造業增長17.0%;非金屬礦物製品業增長20.7%;電力、熱力生產和供應業增長20.0%;黑色金屬冶煉和壓延加工業增長14.2%;石油加工、煉焦和核燃料加工業下降8.7%。

2012年戰略性新興產業完成工業總產值382.1億元,增長34.3%。

財政

初步核算,2013年全年實現生產總值(GDP)680.6億元,按可比價計算,比上年增長11.3%。分產業看,第一產業增加值12.6億元,增長3.6%;第二產業增加值493.4億元,增長12.9%;第三產業增加值174.6億元,增長7.3%。按常住人口計算,全年人均生產總值92599元(折合14952美元),全社會勞動生產率147506元/人,比上年分別增加7780元和11732元。第一、第二、第三產業增加值在地區生產總值中的比例,由2012年的1.9:73.4:24.7調整為1.8:72.5:25.7,工業增加值占地區生產總值比重為67.3%。

1957~1985年市財政支出累計2.42億元,以1957年為基數,平均每年遞增12.6%。其中有20個年度超過省分配的支出指標,超過分配指標最多的是1972年,實際支出為預算數的250.81%。1985年財政支出達到3114.91萬元為1957年的31.17倍。

2012年財政收入127.3億元,增長10.1%。其中,上劃中央財政收入63.7億元,下降9.4%;完成地方財政收入63.6億元,增長40.2%。在地方財政收入中,營業稅、企業所得稅和個人所得稅分別增長21.5%、39.4%和4.3%。全年財政支出92.9億元,增長31.9%,其中一般公共服務支出增長32%,城鄉社區服務支出增長44.8%,科學技術支出增長141.9%,教育支出增長66.4%。全年民生類累計支出74.3億元,增長46.3%,占財政總支出比重達80.0%。

社會

文化

1951年,露天銅礦業餘文工團成立。1953年,銅官山礦區廣播站、文化館和檔案室誕生。

1957年,市越劇團誕生,長江劇院建成開業。1959年,市委機關報《銅官山報》、市文聯主辦的文藝月刊《映江紅》問世。1959年,市文工團成立。及至60年代前半期,市黃梅戲劇團、銅陵電影管理站成立,人民電影院開業。

1985年底,全市共有文化機構、文藝團體22個,職工總數512人;影劇院場,、俱樂部24座,全市平均每9.1人擁有1個座位,比例之高居全省首位;老幹部活動室41個,業餘文藝隊伍53支;市京劇團、黃梅戲劇團在省內外城鄉演出2083場次,觀眾約31萬人次,上演傳統戲和現代劇目84個。文學創作也獲得了豐收,20名中、青年作者,在省以上20餘家刊物上發表中、短篇小說52篇,報告文學、散文作品30餘篇,影視文學7部,拍攝播出3部;一批專業作者和業餘作者共創作劇本30多個,其中大型傳統劇目《憨郎與紫薇》,在全國少數民族題材創作評選中獲“團結獎”。美術創作喜獲豐收,全市中、青年美術工作者,在省以上50多家刊物上發表水彩、國畫、版畫作品200餘件。

1979年至1985年,報紙、廣播、電視、檔案、圖書、文物事業也迅速發展。1982年元旦,《銅陵報》復刊,發行量3500份,到1985年增加到1.1萬份。1984年9月30日,電台、電視台建成正式開播,覆蓋面積半徑30公里。到1985年底,全市檔案庫房面積達5098平方米,收藏各種檔案11.57萬卷,袋,;全市縣級以上單位共擁有圖書館,室,37個,總藏書量達60餘萬冊,其中市圖書館藏書量達60餘萬冊,其中市圖書館藏書13.5萬冊;全市新華書店共有發行銷售網點7處,共發行各類圖書1574萬冊;文物管理工作得到加強,館藏文物500餘件,其中國家一級文物3件。

2012年末,全市共有藝術表演團體3個;文化館,站,19個;公共圖書館4個,公共圖書館藏書量61.1萬冊;檔案館6個,館藏檔案30.8萬卷冊,館藏資料2.81萬冊。年末全市擁有廣播電台2座,電視台2座,廣播人口覆蓋率和電視人口覆蓋率均達100%,有線電視入戶率65.8%。全年建成了25個公共電子閱覽室、76個社區書屋,完成廣播電視村村通總任務數296個.

衛生

1950年8月,銅官山銅礦工程處設立醫療所,有醫師1名,藥劑員1名,業務用房120平方米,此為銅陵市第一家醫療機構。1953年5月,銅官山礦務局成立愛國衛生運動委員會,簡稱愛衛會,,發動全局職工民眾,開展愛國衛生運動。同年8月,礦務局在原工程處醫療所的基礎上,成立礦山醫院。1954年11月1日,礦務局成立衛生科,實施礦區衛生行政管理。到1956年建市前,礦務局有衛生人員165人,其中衛生技術人員109人。

1985年,全市共有各類衛生機構103個,其中醫院11所,在建1所未計,獨立門診部、所、室86個,血吸蟲病防治站1個,衛生防疫站1個,職業病防治研究所1個,婦幼保健所1個,藥檢所1個,衛生幹校1所,醫學研究所1個;有衛生技術人員2486人,含集體與個體衛生工作者,,占全市總人口的1.14%;開設病床1485張,每千人口病床數8.36張;年均入院病人19392人次,出院病人19387人次,平均治癒率73.5%,好轉率20.7%,住院病死率2.1%。事業建設費總投資為5222.37萬元,共建醫用房屋面積3.41萬平方米。

2012年末,全市共有各類衛生機構160個,其中醫院、衛生院31個,疾病預防控制中心2個。各類衛生機構擁有病床4671張,其中醫院、衛生院病床4137張。全市衛生技術人員4855人,其中,執業醫師1913人,註冊護師、護士2046人。全年全市批准醫療機構執業許可6家,開展預約診療服務的醫療機構7家。制定了安徽省首個食品安全地方標準—銅陵醃漬白姜標準。銅陵縣成為全國首批公立醫院綜合改革試點縣。

方言

銅陵本地話為吳語-宣州片方言,分為:當地話、圩里話、山佬話三種:

沿江一帶講的是圩里話,分布於:城關部分、鍾倉、流潭、太平、和平等地;

山佬話主要是指山區居民講的話,分布於:鐘鳴、金榔、新橋部分、朱村部分等地;

當地話是指銅陵縣所使用的方言,屬吳語方言,主要分布於順安、西湖、朱村部分、城關部分等地;

董店、大通、新建等地所講的話屬於安慶話,俗稱“桐城腔”。胥壩、安平、老洲等地所用語言屬無為腔。

銅陵市區除吳語外亦有江淮官話,類似南京官話,主要為新移民使用,歷時50年左右形成,比較接近國語。

體育

1957年3月正式成立體育運動委員會。1958年9月30日,舉行了銅陵市第一屆運動會。此後,又維修、擴建、再建了部分體育運動場地,1960年3月31日,中共銅陵市委正式同意成立“銅陵市體育學校”,實際未施行。1961年下半年市業餘體校正式成立。

1977年以後,體育工作和體育運動得到了恢復和發展,形成了普及與提高相結合的新局面。全市性的運動會在中斷了20年以後,於1978、1982、1985年連續舉辦了三次。全市中、國小生的體育“達標率”,到1985年達73.2%。全市先後成立了信鴿、武術、釣魚、龍舟、傷殘人等5個民眾性的體育協會組織,共有會員450人。體育場館的建設也有了突破性的進展,一座建築面積為7800平方米的現代化中型體育館於1985年6月5日破土動工。可容納游泳、桌球、舉重、籃球、棋類等項目的綜合訓練館也於10月興建。體育事業經費1985年達26.69萬元,比1957年增加了14.1倍。

1985年,共有籃球、桌球、田徑、游泳、舉重、射擊、排球、體操等等級裁判員176名,其中一級19名,二級98名,三級59名,等級運動員504名,其中二級38名,三級185名,少年級281名。運動競技水平也不斷提高。到1985年,本市運動員在參加省級以上比賽中,共獲金、銀、銅獎牌183枚,其中金牌72枚,銀牌53枚,銅牌58枚。二人三次獲全國比賽冠軍,打破4項全國紀錄,15項省紀錄,1項世界紀錄。

2011年4月12日至17日,由亞洲舉重聯合會、國家體育總局摔柔中心、中國舉重協會聯合主辦,安徽省體育局和銅陵市人民政府共同承辦的”六國化工杯”第23屆成年女子、42屆成年男子亞洲舉重錦標賽在銅陵市舉行。這是繼2010年廣州亞運會後,亞洲舉辦的規模最大、水平最高、參賽人數最多的年度舉重單項比賽。此次比賽共有來自亞洲30個國家和地區的300多名運動員、教練員和官員報名參加,其中20個國家和地區的117名男女運動員參加15個項目的角逐。

2012年建成了1個國家級全民健身廣場、22條全民健身苑,命名5個社區體育俱樂部、42個省級示範晨晚練點。全年組隊參加12項常規賽,奪得金牌25枚。由我市輸送的舉重運動員湯飛代表安徽省參加全國舉重冠軍賽,一舉奪得抓、挺舉和總成績三個第一。全年新增體育彩票專營店42個,銷售體育彩票5698萬元,獲得體彩公益金578萬元。成功承辦安徽省第三屆體育大會、中美滑水明星對抗賽,。

科技

1985年,本市獲獎科技成果總數為309項,其中國家級獎勵項目4個,部省級獎勵項目47個,市級獎勵項目258個。1978至1983年的421項科技成果中,推廣套用281項,占科技成果總數的66.75%。

2012年實現高新技術產業增加值165.3億元,增長11%。年末全市擁有國家高新技術企業103家,省級民營科技企業190家。擁有國家級創新型企業2家、省級創新型企業8家、省級創新型試點企業3家。擁有24個省級以上企業技術中心、17個省級工程技術研究中心、2個省級實驗室、2個院士工作站、4個博士後工作站、4個省級以上科技孵化器、3個生產力促進中心、3個設計院、3個試驗檢測站、1個科技館。全年獲批省級以上科技計畫項目84項,其中國家級項目46項,,獲得上級資助資金3807萬元。全年有10項科技成果獲安徽省科學技術獎,其中一等獎2項、二等獎2項,。

2012年,全市專利申請數達到2811件,其中發明專利申請數684件,實用新型專利申請數1742件,外觀設計專利申請數385件。全市專利授權數1658件,其中發明專利授權數72件,實用新型專利授權數1345件,外觀設計專利授權數241件。

教育

銅陵被教育部授予“全國推進義務教育均衡發展工作先進地區”。

全市基礎教育、中等職業教育學校共219所,其中基礎教育212所,中學49所,國小122所,幼稚園40所,特教1所,,中等職業教育7所。

全市基礎教育、中等職業教育學校教職工、專任教師數7585/6587人,其中基礎教育學校教職工、專任教師數7245/6333人,中等職業教育教職工、專任教師數為340/254人。

全市各級各類學校在校學生數114096人,其中基礎教育102632人,中職教育11464人。

四、主要小初高學校;

國小

新城國小、長江路國小、淮河路國小、愛國國小

實驗國小、師範附屬國小、北京路國小、田家炳國小

人民國小、東方紅國小、金口嶺國小、建安國小

國中,高中

銅陵市第十五中學、銅陵市第十中學、銅陵市第十二中學

銅陵市第二中學、銅陵市第四中學、銅陵市第七中學

銅陵市第一中學、銅陵市第三中學、銅陵縣第一中學

高等院校、銅陵學院主校區、銅陵行知職高、安徽工業職業技術學院

銅陵職業技術學院、銅陵中等職業技術學院。

交通

概述

長江黃金水道流經銅陵59.9公里,水運條件得天獨厚,銅陵港是對外籍輪開放的國家一類口岸,擁有5000噸級件雜貨碼頭;寧銅鐵路、京台高速公路、滬渝高速公路穿境而過,是皖中南交通樞紐和中心城市之一。

鐵路

寧銅鐵路、銅九鐵路、合福高鐵,寧安城際鐵路在建、銅宣鐵路(已規劃)、廬銅鐵路(將於2014年內開工建設);擁有銅陵站(原銅陵東站)、銅陵北站兩個客運站;擁有銅陵南站、銅陵西站(原銅陵站,已停辦客運)等貨運站。

2015年6月28日,合福高鐵通車,銅陵北站正式運營。

公路

沿新路立交橋

沿新路立交橋銅陵有市長途汽車站,老長途汽車站(於2012年8月10日18時30分正式停用),、豐收門客運站、義南客運站、銅都客運站等四座客運汽車站。銅陵長途客運省內主要集中發往合肥、蕪湖、安慶、池州方向,20分鐘左右一班,,省外主要集中在南京、杭州、上海方向。

水運

銅陵坐擁長江黃金水道,水運交通便捷。銅陵長江公路大橋建成於1995年,是八百里皖江第一橋。現正在建設銅陵長江公路鐵路大橋,暨銅陵長江二橋,。長江流經銅陵60公里,銅陵港是國家對外開放一類口岸,已開通對台,灣,直航。銅陵港亦為萬噸級海輪進江終點港。

航空

南京祿口國際機場和合肥新橋國際機場都在銅陵設有城市候機樓;已通航的池州九華山國際機場距離銅陵直線距離約為20公里,屆時銅陵將開通市區至池州九華山機場的城市公交,與池州九華山國際機場無縫對接。

旅遊

景點

銅陵市區

銅陵市區1、銅流源頭景亦秀——銅官山

天井湖旅遊景區

2、佳景勝過美沃洲——五松山

3、天然秀色冠江南——天井湖

4、瓊樓鳥瞰趣盎然——螺螄山

5、道教洞天景尤奇——葛仙洞

6、休閒娛樂絕佳地——東湖

7、時代氣息競風流——城市廣場

8、江南特色陵煙波——江南文化園

9、永泉農莊度假村——銅陵鐘鳴

鳳凰山

1、金鳳展翅形傳神——鳳凰山

2、河水難隔至深情——相思樹

3、八寶之地引鳳凰——鳳凰落腳石

4、曠古簾泉成奇觀——滴水崖

5、體味原始與古樸——金榔古樹

6、山清水秀瞻前賢——陳翥墓園

7、山腰石有千年潤——靈竇泉

8、商務休閒娛樂地——永泉山莊

大通胥壩

1、千年江南古埠——大通古鎮

2、八百里皖江第一跨——銅陵長江公路大橋暨橋南公園

3、歷史上的小上海——和悅洲

4、水中“熊貓”的天堂——淡水豚自然保護區

5、珍稀動物的樂園——皖陵養殖場

6、長江中的大草原——太陽島

7、銅陵的“制高點”——天門山

8、伍子胥千年古壩——胥壩大堤

9、現代版世外桃源——鐵錨洲

10、內陸中的海岸線——新洲外灘

工業旅遊

1、悠久歷史展雄姿——金牛洞古採礦遺址

2、中國之最今世奇——羅家村大煉渣

3、國際合作碩果豐——金隆銅業有限公司

4、銅花飛濺別樣紅——金昌冶煉廠

5、千磨萬琢出玲瓏——金蝸牛銅工藝品廠

6、琳琅滿目賽勝景——銅商品市場

7、藝術展示銅特色——城市銅雕

8、文明長廊喜迎賓——銅都景觀大道

天井湖

天井湖1、遊客紛紛齊稱道——鐘鳴農家樂

2、科技創新更誘人——新橋農業示範園

3、一片清涼景自新——葉山林場

4、四季長青春意濃——大通蔬菜基地

5、“三分天下自春色”——鳳凰山牡丹園

紅色旅遊

1、大通自立軍起義指揮部遺址——大關口

2、中共銅陵特支遺址——錢家灣

3、中共銅陵縣第一次黨代會會址——新屋裡周家國小

4、中共皖南地委機關駐地——鐘鳴上山繆

5、抗日英雄垂千古——范家灣烈士墓

6、“渡江第一船”登入點——文興洲王家旭

7、憑弔先烈激後人——笠帽山烈士塔

8、黃晨家

文化旅遊

1、九華山“頭天門”——大士閣

2、譽為“小九華山”佛教寺廟——上清涼寺與下清涼寺

3、荊公賜匾聲名赫——

4、竹篁木森聞禪聲——雲崖寺大明寺

5、蜘蛛救主獲聖封——護國寺

6、“送子賜福”人氣旺——西明寺

歷史古蹟

1、大通五里亭

2、大通鐘樓

3、周氏古名居

4、和悅洲的十三條巷子及青石儲水池

5、趙祠古戲樓

6、江村古民居

7、大通龍泉古井

國家級自然保護區

銅陵淡水豚自然保護區

特產

銅陵白姜

銅陵生薑系銅陵“八寶”之一,多年生草本植物,一年生栽培作物。銅陵生薑經安徽省農科院園藝所科學鑑定,屬白姜,排姜類型。鮮姜皮為白略呈黃色,姜塊成佛手狀,瓣粗肥厚。

銅陵鳳丹

銅陵丹皮主要出產於順安鎮和鐘鳴鎮,其中順安鎮鳳凰山地區的鳳凰、牡丹、陶鳳三個村,由於獨特的土壤、氣候條件,所產的丹皮被歷代醫藥實踐證明為藥效最好。《中藥大辭典》明文記載:“安徽省銅陵鳳凰山所產丹皮質量最佳”,故稱鳳丹。

銅陵茶乾

銅陵茶乾也叫大通茶乾,明朝就開始生產,已有400多年的歷史。由於大通鎮系通往佛教聖地九華山的必經之路,全國各地以及韓國、印度等國朝聖拜佛的香客,因解吃素食之需,都要購買一些大通茶乾。

銅陵野雀舌

銅陵野雀舌茶簡稱野雀舌,為歷史名茶,屬綠茶類。乾隆飲後譽為“江南佳茗”。

銅陵牡丹

晉代著名哲學家、醫學家葛洪曾在銅陵種植“仙牡丹”。出使西夏時,尋得幾棵牡丹奉送給皇帝,皇帝還賜一

銅陵市區棵,盛度告老還鄉時帶回故里,其花蔚然成樹,人稱“御苑紅”。

銅陵泡桐

銅陵泡桐資源豐富,素有”桐鄉“之稱。銅陵種植泡桐歷史悠久,早在宋仁宗三年,公元1051年,,著名的植物學家銅陵人陳翥就撰有專著《桐譜》,對銅陵泡桐的類屬,習性、種植、採伐、利用等方面進行了系統祥盡的論述。

銅陵苧麻

銅陵苧麻被譽為“苧麻之王”,據《銅陵縣誌》等有關歷史資料記載麻是銅陵傳統特產,清朝順治乙未年,公元1655年,,銅陵縣境種有苧麻、黃麻、白麻、葛麻等品種,主要分布於低山丘陵地區,以鐘鳴、順安、天門等鎮居多。

大通小磨麻油

始創於清朝光緒年間,至今已有一百多年的歷史。產品不僅銷往全國各地,而且遠銷香港、日本、美國等地,深受消費者一致好評。

銅陵酥糖

銅陵酥糖別名“順安酥糖”,因產於銅陵縣的順安鎮而得名,始制於唐代末年。採用優質麵粉、精細白糖、純黑芝麻,配以適量的桂花、青梅、金桔餅等精製而成。特點是鬆柔甜潤、成條不散。

銅陵大蒜

銅陵大蒜別名“太平大蒜”“、汀蒜”,銅陵“汀蒜”是因在銅陵原太平鄉汀洲村長期種植而得名。《銅陵縣誌》等有關歷史資料記載銅陵大蒜的栽培有數千年歷史,品種的穩定性很好,不易退化;耐高溫、抗逆性強,產量高。

名人

盛度,,970—1040年,,字公量,銅陵縣石洞耆,今董店鎮,人北宋祥符七年,1014年,中進士。曾任翰林學士、兵部郎中、參知政事、知樞密院事等。為北宋著名的政治家、軍事家、外交家。

陳翥,,982—1061年,,字鳳翔,銅陵縣貴上耆土橋,今鐘鳴鎮,人。他平生著有天文、地理、儒、釋、農、醫、卜算之書,共26部182卷,又有10圖。其代表作《桐譜》系世界上最早記述桐樹栽培的科學技術著作。該書成稿於北宋皇年間,1049—1053年,,全書約1.6萬字。

佘翹,,1567—1612年,,字聿雲,銅陵縣合二耆,今銅陵縣大通鎮,人,明代戲曲作家、詩人。有詩集《浮齋百韻》、《秋浦吟》、文集《翠微集》、《幼服集》、《偶論》、《白下游草》、《齊山奇觀》和《三忠傳》,傳奇劇本《量江記》、《賜環記》,雜劇《鎖骨菩薩》等,

胡舜元,,1019—1079年,,字叔才,銅陵縣鳳凰耆沸水,今銅陵縣新橋鎮境內,人。北宋嘉四年,1059年,中進士,歷任德興、鄭縣縣令,後遷著作郎。

何其滄,清代醫學家,銅陵順安,今順安鎮,人,生卒年不詳,享年75歲,醫德傳頌鄉里,常免費為窮人治病,救活不少瀕危病人,著有《幼科指南》。

張文偉,字無彥,號橫溪,清代數學家,銅陵縣人,生卒年不詳。自幼好學,屢次參加科舉考試均落榜,遂潛心研究數學,運用於農、商計算。

江有恆,清代數學家,銅陵縣石洞耆,今董店鎮,人,生卒年不詳。畢生潛心研究數學,繼承並發揚了同鄉數學家張文偉的算法,有專書刊於世。

夏思恬,字涵波,銅陵鐘鳴人。清道光十四年中舉人,後進京未及第,回鄉致力於文學創作,其作品較多,有《少賦草》四卷,《少詩文集》等。

羅京,銅陵貴上人。自幼在獅子山清涼寺築室刻苦讀書,南宋紹寶二年應試中進士,後官至戶部侍郎。後人為紀念羅京刻苦讀書、勤奮好學的精神,建“羅公書堂”,列為清涼八景之一。