歷史沿革

歷史淵源

潛山在周朝時,為皖國所轄、皖國都城就在今潛山縣城,獻帝初平末年(公元193年),廬江太守陸康為遠避戰亂,將廬江郡治遷至皖縣城。此後,袁、曹、孫三家交替據有此地,皖城遂成為兵爭的重鎮。唐時,潛山縣曾為舒州治所。明洪武元年,置潛山縣迄今,首任潛山知縣張江,設縣治於潛山縣城。中華民國初年,安慶府被廢,潛山縣直屬安徽省:1949年4月稱皖北行署安慶專區潛山縣,至1979年底,改安慶專區為安慶地區,再後又改安慶地區為安慶行署,九十年代,地市合併為安慶市,潛山縣相沿隸屬之。古皖之源

皖公,安徽之祖、春秋時期皖國的仁慈君主、皖山皖水皖地皖人皖城、安徽簡稱“皖”的由來。建置沿革

先秦時期:潛山縣是安徽省早期人類活動的重點地區之一。說明早在五千年前,這裡就是人類活動的重要場所。秦朝:秦王政二十四年(前223年),秦滅楚國,為九江郡(均治壽春,今壽縣城關鎮)。秦始皇二十六

潛山區劃圖

潛山區劃圖西漢:元狩元年(前122年),衡山國除為郡,歸漢。二年,撤銷江南廬江郡,以原衡山郡東部和九江郡西南地區重組廬江郡(治舒,今廬江縣城池鄉城池埂),今潛山縣為皖縣(治故皖城,今潛山縣城梅城鎮,當時皖縣範圍很大,含今潛山、懷寧、太湖、望江、宿松5個縣及岳西縣東部部分地區)一部分,屬之。元封五年(前106年)四月,廬江郡屬揚州刺史部。

東漢:仍舊制,屬揚州廬江郡皖侯國。

三國:蜀漢章武二年十月,吳國建立,仍屬吳國揚州(治建業,今南京市)廬江郡(治皖縣)皖縣地。

西晉:鹹寧四年(278年),地入晉。六年(280年)三月,晉滅吳,合二揚州、二廬江郡為一,今潛山縣仍屬揚州(治建業)廬江郡(改治舒,今舒城縣城關鎮)皖縣(治故皖城,今潛山縣梅城鎮)地。

東晉:初,仍舊制。後撤銷皖縣,併入舒縣。

南朝·宋:元熙二年(420年)六月,劉宋代晉,初仍舊制。永初三年(422年)二月丁丑,晉熙郡(仍治懷寧,即故皖城)改屬南豫州(治歷陽,今和縣城歷陽鎮)。泰始二年(466年)九月,改屬豫州(治睢陽,僑置於今壽縣城關鎮)。九月壬辰,改屬西豫州(由豫州改,仍治睢陽),三年五月辛酉,復屬豫州(東、西豫州並,仍治睢陽),仍為晉熙郡懷寧縣地。

南朝·齊:升明三年(479年)四月,齊代宋,晉熙郡屬西豫州(由豫州改,仍治睢陽,齊末常稱豫州)。齊末,豫州改治懷寧(故皖城),懷寧縣仍屬豫州晉熙郡。

南朝·梁:中興二年(502年)四月,梁代齊,仍之。豫州又名西豫州、荊河州,仍治懷寧(故皖城),後遷治。太清二年(548年)十月丙戌,置晉州,又稱西晉州(治懷寧,故皖城),仍為晉州晉熙郡懷寧縣地。不久,降東魏,後復。梁大寶二年(551年),復名晉州,仍之。

北朝·北齊:紹泰元年(555年)三月,晉州入北齊,改晉州為江州(仍治懷寧,即故皖城),屬江州晉熙郡懷寧縣地。

南朝·陳:太建五年(573年)五月伐北齊,克晉熙城,復名晉州(仍治懷寧),仍屬晉州晉熙郡懷寧縣西北地區。

北朝·北周:建十一年十二月乙丑,地入北周,仍為晉州晉熙郡(均治懷寧,今潛山縣梅城鎮)懷寧縣西北地區。

隋朝:北周大定元年(581年)二月,隋代北周,仍之。開皇三年(583年),廢郡留縣,改晉州為熙州(仍治懷寧,故皖城),懷寧縣改屬熙州。大業三年(607年)四月,改熙州為同安郡(仍治懷寧),仍之,屬揚州刺史部(監察區)。義寧二年(618年),殷恭邃部義兵占領懷寧。

唐朝:武德四年(621年),改同安郡為舒州(仍治懷寧)。

五代十國·吳國:中和四年(884年)、景福二年(893年),楊行密先後收復舒州。唐天四年(907年)四月唐亡,地屬吳王楊行密控制區,懷寧縣仍屬舒州。武義二年(920年),舒州改屬德勝軍,又稱廬州節度使(治合肥),懷寧縣仍屬舒州。

五代十國·南唐:吳天祚三年(937年)十月,地入南唐,仍吳舊制。後升舒州為永泰軍節度(仍治懷寧),仍之。保大十四年(956年)三月入後周。七月,復屬南唐,懷寧縣仍屬舒州。

五代·後周:顯德五年(958年)三月入後周,復名舒州(仍治懷寧),懷寧縣仍屬舒州,兼州治。

北宋:建隆元年(960年),懷寧縣屬舒州,舒州屬淮南道。至道三年(997年),舒州改屬淮南路(治揚州)。熙寧五年(1072年),舒州改屬淮南西路(治壽州,今壽縣城關鎮)。政和五年(1125年),舒州賜額德慶軍(仍治懷寧),仍屬淮西路。

元朝:德元年(1275年)正月入元。元初,懷寧縣屬江淮行省淮西道安慶安撫司。

明朝:吳二年(1368年)正月,朱元璋建明,改元洪武,潛山縣屬江南行省(仍治今南京市)安慶府。洪武元年(1368年)八月,安慶府直隸中書省。十三年正月,直屬六部。永樂元年(1403年),直隸南京,後改稱南直隸,余仍之。

南明:崇禎十七年三月十九日(1644年)明亡,為福王(後為南明弘光帝)控制區,潛山縣仍屬南直隸安慶府。南明弘光元年(1645年)初,地入清,仍屬南直隸安慶府。六月,蘄州朱常自稱明樊山王(亦稱荊王),據潛山縣境。三年亡。此處為反清據點,還有朱統錡等反清武裝。

清朝:順治二年閏六月乙巳(1645年8月19日),安慶府改屬江南省(治江寧,今南京市)。康熙元

潛山區劃圖

潛山區劃圖太平天國:鹹豐三年一月十七日(1853年2月24日),太平軍占領安慶城。9月25日,太平天國在安慶城設安徽省,改安慶府為安慶郡。改潛山縣為潛珊縣,屬安徽省安慶郡。四年正月,占領潛山縣。夏,在全縣建基層政權(6個軍,18個師,73個旅,1個監軍)。十年正月入清。

中華民國·北京政府:民國元年(1912年)1月,廢道、府,潛山縣直屬安徽省。3年6月2日,潛山縣屬安徽省安慶道(治懷寧,今安慶市區)。

中華民國·南京政府:民國16年3月4日,北伐軍江左第七軍占領潛山縣城,29日離潛。8月,潛山縣屬安徽省。17年8月,安徽省正式廢道,潛山縣直屬安徽省。21年4月2日,潛山縣屬安徽省第一區(首縣為懷寧縣)。10月10日,潛山縣屬安徽省第一專區(駐太湖縣)。27年11月10日,潛山縣改屬安徽省皖北行署第一專區。29年2月2日,撤銷皖北行署,潛山縣屬安徽省第一專區(抗戰勝利後改駐安慶城)。31年12月26日,日本侵略軍占領縣城,27日退出潛山,潛山縣政府從水吼嶺遷駐野人寨。34年,從野人寨遷回梅鎮。38年2月10日,中國人民解放軍解放潛山縣。

中國共產黨建政:潛山縣是中國共產黨領導下的紅色革命根據地之一。在民國19年春爆發的五廟八鬥武裝暴動、黃柏暴動、梅寨暴動中創建了中國工農紅軍第三十四師,並於5月3日建立了潛山縣革命委員會,成為鄂豫皖蘇區的一部分。7月底解體。

解放戰爭期間,中國人民解放軍劉鄧大軍挺進大別山。民國36年2月,成立潛懷縣民主政府。9月16日,劉鄧大軍第二次解放潛山縣城,成立潛山縣民主政府。國民黨縣政府遷油壩鄉。9月30日,潛懷縣民主政府遷野人寨,後遷水吼田家灣。11月15日,成立皖西行署後,12月所建潛山及潛懷縣屬第一專區(駐五廟上新田)。37年5月,所建的桐潛縣屬第二專區。38年1月,分桐潛縣為桐城、潛山2個縣,潛山縣仍屬第一專區。3月23日,潛山縣民主政府從黃柏河遷至梅城,全縣解放。4月15日,皖北人民行政公署報告備案,重新調整區劃,潛山縣改屬皖北人民行政公署安慶專區,7月,潛山縣民主政府改稱潛山縣人民政府。9月,潛山縣人民政府改稱潛山縣政府。

中華人民共和國

1949年10月1日建國,潛山縣仍屬皖北人民行政公署安慶專區。

1950年9月14日,潛山縣政府改稱潛山縣人民政府。

1952年8月7日,中央人民政府正式批准成立安徽省,潛山縣改屬安徽省安慶專區。

1956年5月3日,潛山縣人民政府改稱潛山縣人民委員會。

1968年8月10日,成立潛山縣革命委員會。

1981年4月6日,潛山縣革命委員會改稱潛山縣人民政府。

1988年8月17日,潛山縣改屬安徽省安慶市,至今未變。

行政區劃

潛山縣位於安徽省西南部,大別山東南麓,轄16個鄉鎮、1個國家級風景名勝區、2個省級經濟開發區和1個省級旅遊度假區,185個村(居)。截至2013年潛山縣下轄:

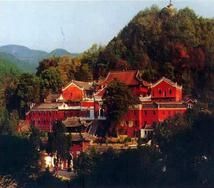

三祖寺

三祖寺1個世界地質公園:天柱山世界地質公園;

2個省級經濟開發區:潛山經濟開發區、源潭經濟開發區;

1個省級旅遊度假區:安徽省天柱山旅遊度假區;

16個鄉鎮:梅城鎮、王河鎮、天柱山鎮、黃泥鎮、黃柏鎮、黃鋪鎮、水吼鎮、余井鎮、源潭鎮、槎水鎮、官莊鎮、痘姆鄉、油壩鄉、五廟鄉、塔畈鄉、龍潭鄉。

地理環境

地質地貌

潛山縣地處安徽省西南部,大別山東南麓,長江北岸,皖河上游。西北與岳西縣及舒城縣毗連,東北與桐城市接壤,東南與懷寧縣相鄰。總面積1686.03平方公里,其中耕地面積36.03萬畝,山場面積136萬畝,水面面積9.6萬畝,人口58.3萬人。國家級著名風景區天柱山坐落在本縣境內西北部,海撥1538.6米,為全縣最高峰。中部丘陵,崗川相間,丘林交錯。東南圩畈,阡陌縱橫,河湖穿插,良田相連。土壤植被

潛山縣土壤類型較多,土壤呈垂直分布規律,250米為黃紅壤,至800米為山地黃棕壤,800米以上為山地棕壤,局部發育山地草甸土。從縣城內熱量資源和水利資源看,丘林區耕作制以二年五熟為宜。縣內土壤呈酸性或略微酸性,適宜南方作物生長,適宜種植耐旱作物,也適宜長綠樹、落葉樹混交林和部分闊葉林生長,全縣森林覆蓋率56%,潛山縣共有松林104.8萬畝,占有林地80.68%,其中國家級生態公益林32萬畝,省級公益林11.96萬畝。氣候氣象

潛山縣地處中緯度地帶,屬北亞熱帶季風侯區,年平均溫度16.4℃,一月份平均氣溫在3.7℃,七月份平均氣溫在28.4℃。年降水量為1368.4毫米,降水趨勢:山區多餘丘陵,北部多於南部,年平均降水日為137天,平均日照總數為1936.7小時。氣候溫和,雨量充沛,光照充足,無霜期長,冬季受亞熱帶北緣季風氣候控制,氣溫較低,雨量較少;夏季受東南季風氣候影響,氣溫較高,雨量較多,春夏之交,局部有風雹危害,夏秋之交,或暴雨或乾旱。水文狀況

流經潛山縣的河流主要是皖河,河道全長227公里,上游山區,兩岸叢山峻岭,河谷狹窄,坡陡流急,礁灘甚多,河床為卵石;中游丘陵,河谷寬廣,水流平緩,河床為沙質,兩岸多農田;下游為平原圩區、湖泊灘地,受江水頂托倒灌,容易受澇。皖河以長河為主源,發源於岳西縣境黃梅尖南麓,源流稱銀河,南流,經涼亭至店前,匯入店前河;至龍灣進入花涼亭水庫。資源

礦產資源

礦藏資源有大理石、花崗石、瓷土、金紅石、鐵砂、黃沙、石英、石棉、雲母、矽石等。具有良好的開發條件。金紅石屬第四紀砂礦,未開採,有礦點3處、儲量近2萬噸,是迄今所知的全國僅有的幾個金紅石砂礦中儲量較大的礦點之一,礦層位於粘土下部的砂礫層和砂層之間,礦體比較規則、穩定,平均厚度1.68米。還含有獨居石、石榴子石、輝石、橄欖石、白雲母、自然金等礦物。

生物資源

潛山生態環境極佳。境內屬於國家保護的珍稀樹種有12種、珍稀動物26種。中藥材資源有厚朴、茯苓、苦參等280種。森林覆蓋率達53%,木材蓄積量240萬立方米,“三竹”(毛竹、水竹、元竹)面積8萬畝,舒席是潛山傳統的竹製品,1915年參加巴拿馬萬國博覽會榮獲金牌,1991年榮獲全國“七五”星火計畫成果博覽會金獎,年產量達300萬條以上,產品遠銷印度、日本及東南亞各國。有藥用價值的植物達957種。人口

縣內人口以漢族為主。建國前有少數回族居住境內。建國後,因婚姻、工作調動等關係,相繼遷入了壯族、滿族、朝鮮族、門巴族等少數民族。2012年末全縣戶籍人口數588358人,比上年末增加1251人。其中,農業人口526555人,非農業人口61803人。全年出生人口5636人,出生率9.6‰。比上年增長0.3個千分點;死亡人口3948人,死亡率6.7‰,比上年增長1.4個千分點;人口自然增長率2.87‰,比上年下降1.16個千分點。

經濟

第一產業

漢建安時,劉馥為揚州刺史,即興治吳塘堰“以灌稻田”;呂蒙以“皖地肥美”而請急攻曹軍,得皖後,亦即“鑿石通水,增廣(吳塘、烏石)兩陂水利”。以後,歷代來此執掌州縣者,多有倡修堤閘情事,但多是時斷時續的短期行為,不能改變農業生產困境。僅以吳塘一堰為例:清嘉慶十三年(1808年)堤潰,淹沒農田數千畝,一直放淌13年,到道光年間常大忠任知縣時始得修復;民國16年(1927年)潰堤300丈,拖延4年才堵口。因此,歷史上縣內偶或有“米薪饒便”之年,更多的則是“兵燹之後乘以災歉,生齒眾而食艱,物價增而用匱”之時。在封建制度束縛下,縣內大片土地為剝削階級所占有,廣大農民無田或少田,生產技術落後,自然災害頻繁,瘟疫時多流行,這些都嚴重地制約著潛山農業的發展,使多數農民處於饑寒交迫中。舊《縣誌》里,“大饑荒”,“百姓采草根樹皮為食”,“連年饑饉,米價暴漲”等等記述,屢見不鮮。民國34年至38年間,今梅城鄉河灣村焦四坊(亦稱橋四方),因血吸蟲病流行,使當地勞力死亡和外流100餘人,出現61個絕戶、10個孤兒寡母戶,以致600多畝良田無人耕種。

在漫長歲月里,潛山農業處於封閉狀態,直到民國時期,全縣農民仍安於春耕夏種,秋收冬藏,一犁一耖,一犁一耙,一稻一麥,一稻一油,或一稻一空(白田)的老式耕作制度,產量低而不穩,生計非常艱難。舊時《安徽省統計年鑑》載:民國23年,潛山縣“糧食生產量492千擔,消耗量675千擔,逆差133千擔”;民國29年,“糧食生產量573590擔,消耗量799963擔,逆差226373擔”。1949年,全縣糧食總產66656噸,單產180公斤,人均口糧不足200公斤,山區農民更在150公斤以下。長期以來,縣內多數農民過著半年糠菜半年糧的生活。

1950—1957年,是農業生產大發展時期。這期間,由於實行了土地改革和農業合作化,極大地調

三祖寺

三祖寺1958—1960年,是農業生產大滑坡時期。這期間,由於“大躍進”左傾錯誤和嚴重乾旱的影響,農業大幅度減產。1958、1960年,農業總產值分別比上年下降5.6%、3.1%。1960年糧食總產76010噸,油料總產600噸,生豬年末存欄28989頭,分別比1957年下降37%、65.8%、68.2%。

1961—1965年,是農業生產穩步回升時期。縮短工業戰線,大辦農業,大辦糧食,縮小生產隊規模,並一度推行“責任田”。1964年起,又開展“農業學大寨”民眾運動。同時普遍推廣雙季稻和“油,稻,稻”、“肥,稻,稻”等三熟制,大搞早稻薄膜育秧和早稻良種化。因此,儘管1961、1965年大旱,1964年先澇後旱,但農業生產卻出現了穩步回升的好形勢。1965年,農業總產值4723萬元,比1960年增長41.2%,年均增長7.1%。這年,糧食總產111970噸,油料總產1042噸,生豬年末存欄72095頭,分別比1960年增長47.3%、73.6%、148%。

1966—1975年,是農業生產緩慢發展時期。這期間,由於林彪、江青兩個反革命集團的破壞,由於“文革”的嚴重左傾錯誤的影響,“農業學大寨”民眾運動偏離了正確方向,大部分地區實行大隊核算,平均主義傾向嚴重。同時,1966—1968年連年乾旱,1969、1970、1973,1975年又遭受不同程度的洪澇災害。因而,農業生產遇到極大的困難。但由於廣大幹群力排來自“左”的方面的乾撓和破壞,大搞農田基本建設,大建水庫和機電排灌站,大規模地進行皖水、潛水治理,努力建設旱澇保收、高產穩產田,因地制宜地改田造田,擴大耕地面積,大搞民眾性的科學種田活動,初步形成了四級農科網,早稻薄膜育秧、小苗帶土移栽、雙晚稀播壯秧等生產技術廣泛推廣,因而,農業生產在遭受挫折中所前進,呈現緩慢發展的形勢。1975年,農業總產值6788萬元,比1965年增長44%,年均增長3.7%。這年,糧食總產162415噸,油料總產1143噸,生豬年末存欄139341頭,分別比1965年增長45.1%、9.7%、93.3%。

1976—1980年,是農業生產在徘徊中前進時期。這期間的頭三年,經濟建設在指導思想上仍未擺脫“左”的影響。黨的十一屆三中全會後,開始清除經濟工作中左傾錯誤的影響,農業生產形勢逐漸好轉,但由於1977、1980年洪澇,1976、1978年乾旱,農業生產受到很大影響。5年中,農業總產值比上年下降的有2年,比上年上升的有3年。1980年,農業總產值9994萬元,比1975年增長47.2%,年均增長8%。這年,糧食總產144760噸,油料總產2229噸,生豬年末存欄158937頭,分別比1975年下降10.9%和增長95%、14.1%。

1981—1987年,是農業生產持續發展時期。這期間,農村普遍推行了家庭聯產承包生產責任制。農民有了生產自主權,出現了土改後又一次生產力的大解放。農業機械化加快了步伐。科學種田掀起了新的熱潮。雜交水稻由示範到普遍推廣。一些先進的實用栽培技術得到廣泛套用。從1985年起,農村經濟第二步改革,調整農業生產布局和產業結構,發展經濟作物和養殖業,發展鄉鎮企業和庭院經濟,促使過去長期單一化的農業生產開始向多層次、綜合發展的經濟結構轉變。1981—1987年的農業總產值,除1986年低於上年外,其餘各年都高於上年。1987年農業總產值14002萬元,比1980年增長40.1%,年均增長4.9%,為1965年以後年均增長幅度的最高數。是年,糧食總產207736噸,油料總產3947噸,生豬年末存欄195893頭,分別比1980年增長43.5%、77.1%、23.3%。

截至2012年底,全縣實現農業總產值29.8億元,增長15%。糧食總產23.5萬噸,部級萬畝水稻高產創建項目通過驗收。新發展優質茶園5000畝、瓜蔞6000畝、食用菌400萬棒,低改桑園2000畝,新建標準化畜禽舍3.5萬平方米,新造、低改油茶林1.9萬畝。發展專業蔬菜基地超千畝。新增農民專業合作社12家。

第二產業

清末、民國時期,縣內工業以個體手工業和私營工業為主體,主要有鐵器、木器、竹器、絲棉、土布、服裝、磚瓦、陶瓷、香燭、菸絲以及煉鐵、造紙、印刷、糧食加工、榨油、釀酒等業。在漫長的歷史時期內,工業產值在工農業總產值中所占的比重很小。1949年,全縣工業產值259萬元,占當年工農業總產值1606萬元的16.13%。建國初期,縣內開始創辦和發展全民所有制、集體所有制工業,但直到1955年,個體手工業和私營工業仍為縣內工業的主體。1956年,對個體農業、手工業和私營資本主義工商業進行社會主義改造掀起高潮,縣內工業經濟成份發生重大變化。此後,全民所有制、集體所有制工業,成為縣內工業的主體。1957年後,全縣有工業企業63家,總產值540萬元,比1949年增長1.08倍,比1952年僅增長3.4%。5年中年均增長0.6%。1957年工業內部結構是:重工業產值158萬元,占全部工業總產值29.26%,輕工業產值382萬元,占全部工業總產值70.74%。

“大躍進”時期,全民大辦工業。1958年,全縣工業企業猛增到264家,總產值猛增到1375萬元。1959年,工業企業再增加到266家,總產值再上升到2306萬元(產值均有虛數)。由於工業增長速度過快,造成國民經濟比例失調,給生產生活帶來嚴重困難。從1961年起,貫徹中央提出的“調整、鞏固、充實、提高”的方針,採取關、停、並、轉的辦法,縮短工業戰線,壓縮工業規模。到1965年,全縣工業企業縮減到39家,總產值為343萬元,比1959年下降85.1%,比1961年下降15.5%。是年,工業內部結構是:重工業產值30萬元,占全部工業總產值8.74%;輕工業產值313萬元,占全部工業總產值91.26%。1966—1970年,縣內工業生產出現徘徊局面,年產值在383—470萬元之間。5年中有3年比上年增長,有2年比上年下降。1971—1975年,工業生產轉機,呈現出持續發展的形勢,在鞏固充實原有工業企業的同時,新建了一些工業企業。1975年,全縣有工業企業77家,總產值1477萬元,比1970年增長2.6倍,年均增長29.3%,比1965年增長3.3倍,年均增長15.7%。工業內部結構是:重工業產值383萬元,占全部工業總產值25.9%;輕工業產值1094萬元,占全部工業總產值74.1%。5年內,除發電量增長較快外,機制磚、棉布、白酒等主要工業品產量,都有較大幅度的增長。同時,增加電動機、軸承、裸鋁線、電器元件、737型打稻機、油氈、耐火器材、蛭石製品、機制衛生紙、酚醛塑膠、氧化鋅等一批新產品。1975年,全民工業企業實現利潤6萬元,集體工業企業(鄉鎮以上)實現利潤12萬元。

1976—1980年,縣內工業總產值繼續逐年增長,但少數企業出現了虧損現象。1980年,工業總產值2651萬元,比1975年增長79.5%,年均增長12.4%。工業內部結構是:重工業產值608萬元,占全部工業總產值22.5%;輕工業產值2043萬元,占全部工業總產值77.5%。是年,27家全民工業企業銷售收入807萬元,上繳利稅39萬元;75家集體工業企業銷售收入566萬元,上繳稅金39萬元。1980年底以前的5年中,全民工業企業共實現利潤150萬元,年均30萬元;每年有2—4家企業虧損,最多的一年有6家企業虧損。5年虧損總額51萬元,年均虧損10.2萬元。在同一時期內,集體工業企業共實現利潤223萬元,年均44.6萬元。有4年出現虧損企業,少則2家,多到7家,虧損總額4.8萬元,年均虧損1.2萬元。

1980年後,隨著經濟體制改革逐步深入,隨著鄉鎮企業日益興起,城鄉個體工業又迅速發展起來,形成以公有制為主體的多種經濟成份並存的工業經濟體制。到1987年,城鄉個體工業產值占全部工業總產值的比重,由1981年的10%上升到38%。

1981年以後,由於工業管理體制的改革,工業內部結構的調整,技術設備的更新,生產能力的擴大,企業活力的增強,工業生產有較大的發展,總產值繼續逐年增長,且步子大大加快。1987年,全縣有工業企業193家,總產值達13336萬元(1986年越過1億元大關),比1980年增長4.03倍,年均增長25.9%。工業內部結構是:重工業產值3776萬元,占全部工業總產值28.31%;輕工業產值9560萬元,占全部工業總產值71.68%。很多工業產品的產量,與1980年相比,都有較大幅度增長,其中增長2倍到5倍的有發電量、食用植物油、機制磚、水泥構件、鐵木農具、酚醛塑膠等,氧化鋅則增長1l倍。這期間,新投產的生絲、水泥、塑膠製品等已開始批量生產,不少產品質量也有所提高。1987年,30家全民工業企業銷售收入3920萬元,比1980年增長3.86倍,上繳利稅94萬元,比1980年增長1.41倍。163家集體工業企業銷售收入3337萬元,比1980年增長4.89倍,上繳稅金213萬元,比1980年增長,4.46倍。

與此同時,由於資金、能源、原料的短缺,市場價格的波動,以及經營承包責任制的不健全、不完善等因素的制約,工業企業經濟效益不高,利稅水平低,上下波動大,虧損企業增多,有的連年虧損。7年中,全民工業企業實現利潤591萬元,年均84.4萬元。除1982年無虧損企業外,每年有1—3家虧損企業,虧損額逐年增大,1987年達46萬元。6年共虧損103萬元,年均14.7萬元。7年中,集體工業企業實現利潤701萬元,年均100萬元。1982年有虧損企業1家,以後逐年增多,1987年達19家,虧損45萬元。連續5年共虧損64.5萬元,年均12.9萬元。

自2009年以來,該縣把開發區作為推進工業發展的主戰場,加快基礎設施建設,推進源潭、黃鋪、余井、官莊等鄉鎮特色產業園建設,增強區域帶動功能;開展“工業發展服務年”活動,推動經濟與金融良性互動發展。

截至2012年底,五大產業實現產值126.28億元,增長18.39%。全面落實穩增長各項政策措施,產值超億元企業發展到34家、新增8家,納稅超百萬元企業發展到30家、新增5家,規上企業發展到127家、新增39家,實現工業增加值35億元、增長18%。完成技改項目96個,新增國家級火炬高新技術企業1家,新增省企業技術中心1家、高新技術企業2家、著名商標3件、名牌產品3個、新產品5項,新增專利授權59件。中小企業助保金貸款啟動實施,第七屆銀企洽談會履約率達88.93%。

第三產業

辛亥革命後,潛山縣商業全系私營,小規模商業街鎮,除縣城外,有“余家井鎮、老嶺頭鎮、小路口街、源潭鋪鎮、柳林街、下滸山街、龍井關街、官莊街、王家河鎮、油坊壩街、黃泥港鎮、王家牌樓街、劉家河街、五廟街、潘家鋪街、杜埠街、水吼嶺街”等。縣北余家井鎮,商鋪有百家以上,除百貨外,以經銷竹木及其製品為大宗。縣南黃泥港鎮,在懷、太接壤處,大河便利交通,商鋪有200餘家,商品以棉布、米谷、竹簟為大宗,曾分設警局、郵局、厘(稅)卡;與之鄰近的王家河鎮,也是竹簟主要集散地。縣西水吼嶺街,曾有一條長達1.5公里分為上、中、下三段的街道,中轉著岳西、霍山、英山三縣毗連山區的生漆、茯苓、木粉、桐油、藥材、方鐵等山貨;沿江而來的南貨,也在這裡筏運山區。縣城(今梅城鎮)則是綢緞、布匹、百貨、南北雜貨、糖業菸酒、糕餅、國藥、屠宰、飲食、旅社、糧行、油行、靛行、漁行、文具紙張、水作、浴池、理髮、修理、醬坊、鹽行、銀樓等各業俱全的商鎮。

日本侵略軍幾次犯境,解放戰爭的拉鋸戰,加上民國後期的通貨膨脹,使全縣私營商業日益凋敝。解放前夕,縣城僅50來戶店家在掙扎經營。

新中國成立後,三年經濟恢復時期,國家積極扶持私營商業,使其在繁榮經濟中發揮作用。截止1952年,每年私商營業額都占全縣總零售額的大頭。這期間,少數私商囤積居奇,哄抬物價,欲與國、合商業爭高低。

1953年,貫徹執行對私商進行限制、利用、改造的政策,對經營糧油的私商做了轉業和代銷的安排。1954年冬,在實行棉布統購統銷時,又將私營棉布商分掛鈎經銷、批購或代銷三種形式予以安排。此前,全縣私商有20個行業,782戶,1129個從業人員(其中勞方74人),261245元資金,流動資金為126650元,營業總額1577269元;另有攤販98戶,從業人員106人,流動資金3660元;都因國、合商業日益壯大,其營業額所占比重,急劇下降到22.1%。年底,縣供銷合作社增設對私營商業改造辦公室,全面開展對私商的改造工作。

1956年,私商合作化進入高潮。年終統計,按公私合營、合作商店、聯購分銷小組、合作飯店、經(代)銷、國合企業吸收的六種形式納入社會主義經濟軌道的私商693戶(占總數的91.4%),805人(占總數的92.3%)。其中納入公私合營者14戶,28人,被國合企業吸收者69戶,106人;此外的合作店組,全部以入股方式組織成30個核算單位,百貨業5個,雜貨業5個,飲食業7個,國藥業3個,水作業3個,棉布業2個,飯店業2個,修配、理髮、水爐業各1個,它們的資金總額99688元,內含股金47252元。

合作化高潮後,城鎮市場有45戶個體攤販。業主多是老弱病殘居民,經營水果、土雜及細小商品,本小利微,僅夠維生。1957年,個體商的零售總額在全縣的比重,僅為0.9%。1958年,個體商戶全部轉入人民公社,一部分納入合作店(組),一部分轉入農業生產。攤販經營,基本絕跡。

1961年,以城關、黃泥為試點,調整恢復攤販商,組織貨郎擔下鄉。1963年,強調取代私商,發證經營的個體攤販僅15戶。1965年,有證個體商販有47戶。1966—1975年,全縣有證商販始終徘徊在10—12人之間。1978年底,也僅25戶,40個從業者,1400元資金。

1979年以後,個體商業進入快速發展階段。1981年,領證經營的個體商256戶,從業者382人,註冊資金1.28萬元,營業額31.5萬元。1983年上升至1159戶,2084人,註冊資金69.6萬元,營業額256.3萬元。其中城鎮為254戶,364人,資金為農村的37%,營業額為農村的28%。是年10月,縣第一屆個體勞動者協會成立。1984年,對個體商換髮全國統一執照,建立經濟戶口,發證者有1479戶,2410人,註冊資金77.39萬元,營業額277.98萬元。此中,城鎮戶為307,從業人數397,資金與營業額分別占總數的29%與21.7%。是年,農民自理口糧進入集鎮經商者有298戶,452人。1985年,個體商戶數增到2100,人數增到3473,資金與營業額分別增到118.2萬元和1258.5萬元。其中城鎮占325戶,426人,為歷年來的最高額,資金占全縣總額的21.8%,營業額卻只占9.6%。

1986年,因盲目開業、貨源資金緊張和攤派過多,有部分個體戶停業。但是,申報從事個體經商者,仍有增無減。是年,總戶數為2650戶,4055人,資金161.1萬元,營業額1685.9萬元。其中農村2463戶,3780人,資金97.5萬元,營業額1479.3萬元。城鎮從業人員中,待業知青明顯減少。

1987年,農村個體商猛增至4220戶,5834人,資金比1986年增長156.1萬元,營業額卻猛降到1090.4萬元。城鎮233戶,321人,都比上年稍有增長,而資金、營業額也分別比上年減少50萬元和168.2萬元。

截至2012年底,實現社會消費品零售總額37.4億元,增長16.1%。新註冊私營企業435家、個體工商戶2956戶。助農取款服務實現“村村通”。

教育

光緒二十六年(1900年),潛山縣設定官立高等國小堂,開安徽國小教育之先端。光緒三十年(1904年),縣內士紳呈準,就考棚改設高等國小堂,學生44人。以畝費戶捐為常年經費,歲入3443元,歲出為3888元,資產為11332元。民國2年,因經費不足停辦。光緒33年(1907年),士紳周良臣倡議創辦作新國小堂,校址設小吏港周氏宗祠,學生21人,經費由周氏合族捐獻,歲入100元,歲出125元,資產265元。民國7年,學校遷油壩汪釗公祠,由恭崇兩里士紳接辦,經費在地方附加稅下撥給。光緒34年(1908年),增設正始高等國小堂,校址設輔主廟內,學生42人,經費在此區地方附加稅內撥給。宣統元年(1909年),南鄉士紳秦鐵庵、李有容創辦得育國小堂,校址設牌樓黃獅嶺秦鐵庵家裡,學生20餘人,教師由校長聘用,經費由秦、李二人捐款。爾後因學生增多,於民國2年,遷馬道頭,由附近士紳接辦,呈準區立,由各戶捐款,並拆除求知寺建辦校舍,擴充班級,仍名得育國小。民國元年,創辦達材高小於五廟佛子寺,崇正高小於五株楓。民國2年,在柳家畈創辦新民高小,南鄉士紳林詠韶在古井創辦鼎新國小。民國4年,在老嶺頭創辦求志國小,在衙前鎮創辦粹新國小;在黃柏河創辦銘新國小。民國6年,增辦崇新國小於駕霧沖;民國7年,創集成高小於響腸河。至此,全縣國小9所,均設在四鄉。民國8年,“五四運動”爆發,潛山在安慶、武漢、六安等地讀書的進步學生王步文、余大化、王貫之、余良鰲、梅竹松等,先後回鄉教書、辦學,促進了國民教育的發展。民國2年執行新學制,各國小實行四、二分段。第二年增設文蔚、集成兩所高小。民國15年,增辦崇實高小1所,國民學校11所。至此,全縣計有高小15所,國民學校22所。民國36至37年,有些大姓公堂因不願拿出租谷充做鄉保教育基金,遂辦起了私立國小,全縣計有5所。建國前夕,國民黨政府財政空虛,縣內除私立國小和少數民辦國小外,鄉保國民學校幾乎全部停辦。

1949年,潛山縣人民民主政府成立後,隨即接收了梅城、黃泥、余井、源潭、槎水等5所小集鎮完小,分別命名為第一、第二、第三、第四、第五國小,共26個班,在校學生750人,教職工39人。是年夏季水災,不少學校房屋倒塌,在極端困難情況下,全縣公立國小仍發展到15所(其中公立完小9所,私立完小5所),計100個班。在校學生3962人,教職工147人。

從1950年起,隨著經濟的恢復,民眾迫切要求文化翻身。1951年,合理調整學校班級,全縣建立9箇中心國小輔導區,轄初小15所,單班國小31所。1952年,接辦了5所私立國小和35所民辦國小。全縣建輔導區65個,國小(包括公、民辦)已達338所,585個班,在校學生18483人,占學齡兒童的47%。

1953年,國民經濟第一個五年計畫開始,人民政府提出“整頓鞏固,提高質量,重點發展,穩步前進”的文教工作方針。4月,縣成立文教委員會,領導整頓和改進國小教育工作。通過整頓,全縣國小為312所。

1954年,潛山遭受特大洪水災害,全縣人民堅持災區教育,各學校均如期開學。是年,全縣國小287所,567個班,在校學生16933人。1957年,遵循“兩條腿走路”和勤儉辦學的方向,全縣修建校舍43所,新建教、寢室118間,修整教、寢室80間,共用5.63萬元。除政府撥給2.9萬元外,其餘均為農業社投資。反右鬥爭開展後,教育工作受到影響。

1958年,“大躍進”掀起高潮,全縣各國小停課煉鋼鐵,辦農場,嚴重影響了教學質量。同時,大搞全黨、全民辦學,提出“苦戰一年,普及國小教育”等冒進口號,全縣國小劇增到447所,在校學生42955人。

1961年後,執行中央提出的“調整、鞏固、充實、提高”的八字方針,縣文教局對全縣國小布局作了調整,充實班級學額,按1:23的師生比例,核定教師編制。全縣精減教師167人。貫徹執行《全日制國小暫行工作條例》,恢復各項規章制度,建立正常教學秩序。1963年,縣貫徹中央提出的“兩種勞動制度”,兩種教育制度,推行“雙軌”制,大辦半耕半讀國小,促進了國小教育的普及。

1966年,“文革”開始,7月,學校停課“鬧革命”,教學秩序一片混亂。此種局面在全縣國小持續兩年之久。

1977年,縣制訂“抓綱治校,撥亂反正”的措施,全縣國小恢復正常教學秩序。1978年,恢復公社輔導區國小,對民辦教師進行考核,合格者頒發任用證書。各國小恢復秋季始業。調整國小網點,充實學額,努力提高教學質量。是年,全縣國小732所,在校學生77921人。

1979年,中共中央肯定了建國後17年來的教育成績,摘掉了教師頭上的“資產階級知識分子”的帽子。此後,全縣國小教育比較有計畫的發展。1980年,縣進一步調整國小布局,逐步摘掉國小附設國中班的帽子,以利於普及國小教育和提高國小教育質量,附設國中班國小由1979年的51所減少到31所。1981年,減少到15所。

1986年,貫徹《中華人民共和國義務教育法》,並制訂《潛山縣國小管理辦法》,進一步加強國小建設,鞏固、提高初等教育的程度和教育水平。全縣國小668所,1930個班;在校學生63274人;私立國小1所,在校學生32人。全縣學齡兒童入學率98.5%,鞏固率為99.4%,畢業率為95%,普及率為93.3%,升學率為49.9%。1987年,縣教委制訂的《潛山縣全日制國小辦學水平量化評估標準》開始實施,使全縣國小在“七率”標準、辦學條件和師資隊伍建設等方面向普及初等教育的新標準又邁進了一步。

2012年末全縣共有各類學校155所,教學點182個。中等職業教育4所,普通教育151所,其中:普通中學44所。年末在校學生總數95261人,其中:普通高中在校學生16940人,國中在校學生21712人,中等職業教育13965人。國小入學率100%;國中學齡人口入學率100%;國小畢業生升學率107%,國中畢業生升學率103%。全縣各類學校共有專任教師5303人,其中中等職業教育專任教師有707人,普通高中專任教師有951人。

衛生

1949—1950年,全縣區鄉僅有私人診所3個共有醫生5人。1951年9月,黃柏、水吼、余井、源潭4個區成立民辦公助衛生所。1952年春,又相繼成立梅城、官莊、龍山、周庵、野寨、槎水、黃泥等7個區衛生所。

1956年,有公立衛生所7個,民辦公助衛生所4個,私營聯合診所27個,共有工作人員114人(其中中醫52人,西醫19人)。1957年,全縣調整為7個公立區中心衛生所和31個聯合診所,設病床48張。1958年,成立人民公社醫院19個,每個醫院設衛生人員10人左右。1964年,有區醫院7個,公社醫院27個,病床132張,醫務人員310人。

1977年,有區衛生院8個,公社衛生院26個,醫務人員470人,占全縣醫務人員的71.7%。區衛生院一般20—25人,公社衛生院一般15人左右。病床總數427張。1986年底,有區級衛生院8個,鄉衛生院31個,職工394人,床位440張。

自1979年起,安慶地區衛生主管部門確定潛山縣黃柏、水吼、源潭、王河4個區衛生院為重點區衛生院,1986年後報省衛生廳批准為中心衛生院。

1950年春,姜榮錦、儲永芳、徐惠民在源潭鋪老街(中街)建成源潭診所,1951年改建為民辦公助的源潭區衛生所。1955年10月,原龍山衛生所及婦幼衛生站遷至源潭與其合併,所址遷至上街,時有職工11人。1956年,吸收社會醫藥人員16人,新建棋盤、三妙診所。1958年,改為源潭區醫院。1962年,由公立下放為集體,1967年收回公辦。1979年,改為源潭中心衛生院。1986年,省衛生廳批准定為中心衛生院。

醫院自成立以來,設備不斷添置、更新,技術力量亦隨之增強。1958年,配備下腹部手術器械,開始作闌尾、疝氣手術,床位有14張;1960年,擴建手術室,縣衛生科發甲種刀包和立式消毒器各1個;1963年,建化驗室,開展三大常規及血型鑑定等項目;1965年,縣局發萬能手術台l張;1967年,開展上腹部手術;1969年,安慶衛校醫療隊進駐,傳授醫療技術,開展胸透、攝片;第二年,大規模開展四項節育手術。1980年,施行上腹部手術6例,下腹部手術63例;1977—1984年間,縣衛生局先後發給麻醉機、電熱鼓風機、恆溫箱、200毫米X光機、心電圖機、A型超音波機、九孔無影燈等設備;1986年後,開展骨折整復,乳腺癌根治,胃次全切除等手術及A超、心電圖、肢體攝片、胃腸造影等檢查,醫技水平不斷提高。

截至2011年,潛山縣醫院、中醫院門急診大樓住院大樓建成使用;村級標準化衛生室實現全覆蓋,鄉鎮衛生院實現基本藥物零差率銷售。建立新型農村合作醫療制度,支付新農合補償金2.26億元。

文化

潛山彈腔

潛山彈腔是一種古老、且很稀有的民間戲曲劇種,在安徽省長江以北的潛山縣及周邊地區流傳已有二百七十餘年。史稱:“潛山始有彈腔,至遲明末清初。”可考的彈腔班社就有“官莊鎮牛卵灣余氏家班”、“五主廟(今五廟鄉)許家畈彈腔班”等。清乾隆(1736—1795年)年間,境內彈腔演出頻繁,班社眾多,至道光十年(1838年)左右,潛山部分地區已出現大型職業性彈腔班社。他們走南闖北,演出為生,“上至重慶、下臨蘇杭,南下下江、北到北平”。同治、光緒年間,彈腔活動更為普遍。許多業餘班社忙時務農、閒時結班唱戲,皖西南廣大地區的鄉村廟會、高台、土台、戲樓乃至大戶人家的喜慶、祭祀等場合,都成為彈腔班的演出場所。可謂盛行一時,流布很廣。上世紀八十年代中期,有關部門曾對坐落在大山深處的“五廟彈腔班”進行實地考察和發掘,收集了桌圍、古腳本、鑼鼓等珍貴戲曲文物,還組織彈腔老藝人作專場演出,同期錄下寶貴的影像資料,並對其聲腔、曲調進行了初步記譜整理。桑皮紙

潛山縣官莊鎮世傳一種全手工製作的桑皮紙。根據有關史料記載:早在漢代,潛山縣周邊地區就生產皮紙,迄今已有1500年歷史。該紙因時代而名,稱為漢皮紙。主要產地在龍關、槎水、黃柏、官莊,年產量逾300萬刀。古時生產的桑皮書畫紙銷往印度、日本等國家,定名為“官莊書畫紙”,俗稱“仿宣紙”。官莊書畫紙以優質野生植物纖維為主要原料,性能獨特,潔白平整,拉力大、潤墨程度適中,潤墨、積墨效果好,久藏不變色,可書、可畫、可裱,既是理想的文房一寶,又是出版複印難能可貴的紙張。

2004—2005年故宮大修時,專家到各地民間尋訪手工桑皮紙,官莊桑皮紙在20多家紙樣中脫穎而出,成為全國僅有的“倦勤齋用紙”紙例。

痘姆陶器

痘姆鄉政府所在地舊稱“馬道頭”,又叫“窯頭”。此地處於黃泥崗,由於大自然恩賜,沉積了大量優質的黃粘土,具有得天獨厚的生產陶器和磚瓦的條件。從大量考古發現看,這裡古窯密布,窯基呈狀展布,是歷代陶器的產地。而且民間至今仍流散有眾多造型奇特、做工考究的古陶器。據專業人士推測,這裡制陶的歷史可以追溯到五六千年前。十二月花神

黃泥鎮,地處天柱山南麓,皖河岸邊,向為佛教盛行地區,流傳許多佛教故事。十二月花神就是描述觀音灑淨水、使萬物復甦的故事。旅遊資源

潛山是安徽省歷史文化名城,歷史悠久,內蘊豐厚,是古皖文化的源頭。境內3處國家級重點文物保護單位:一處是距今有5000多年的薛家崗文化遺址,一處是存有王安石、蘇東坡等歷代文人詩詞石刻逾300幅的山谷流泉摩崖石刻,一處為新獲批的始建於宋代太平塔。省級重點文物保護單位6處,縣級重點文物保護單位16處。天柱山

天柱山,亦稱“皖山”或“潛山”,在潛山縣城西北部,漢武帝曾封為南嶽。主峰天柱峰,海拔1485米。四周有飛來峰、天獅峰、蓮花峰、觀音峰、黑虎峰等山峰。有三祖寺、馬祖庵、司元洞、渡仙橋、煉丹台、石牛洞等名勝古蹟。山中有“天柱雲霧”名茶及瑞香木、魚鱗木等多種珍貴植物。為世界地質公園、國家重點風景名勝區。1982年被國務院公布為全國首批44家國家級重點風景區勝區之一,2011年5月5日批准為安徽繼黃山、九華山之後,第三家“AAAAA”級旅遊區、並獲得國家森林公園、國家地質公園、中國自然和文化遺產地等稱號。三祖寺

三祖寺,一名山谷寺,又稱乾元禪寺,建寺逾1500周年,這裡道教、佛教文化幾度輝煌,鼎盛時期有“三千道人八百僧”之說,佛道寺觀達3600餘間,是中國禪宗文化發祥地之一,現為全國重點對外開放寺廟。坐落在潛山縣城西北9公理處的谷口鳳形山上。水光山色,渾作一體,構成了谷口的獨物風貌,成為天柱山風景名勝的重要一景。二喬故里

皖山皖水是《孔雀東南飛》故事和三國佳麗大、小喬愛情故事的發生地,“長詩之聖”的絕唱和“二喬故里”的佳話廣為流傳。大、小二喬,廬江皖縣(今安徽潛山)人也。父喬國老德尊於時。大喬國色流離、資貌絕倫。東漢建安四年,孫策從袁術那裡得到三千兵馬,回江東恢復祖業,在同窗好友周瑜的扶持下,一舉攻克皖城。皖城東郊,溪流環繞,松竹掩映著一個村莊,喬公寓所,後人稱之為喬公故宅。金紫山

該景區位於潛山縣北部的官莊鎮,與岳西縣枯井園自然保護區和舒城縣萬佛山森林公園毗連。公園是以潛山縣國有駝嶺林場為依託,分為香山、雙峰、平陽河三個遊覽區和療養度假區,生產經營區、管理服務區,總面積40.73平方公里。金紫山屬大別山山脈向東南延伸的山地,峰巒疊嶂,群山蒼莽,主峰豬頭尖海拔高1539米,為潛山第一高峰,挺拔險峻,主要勝景有12處,即一線崗,雙虹岩、氣樓瓶、天鼓墩、金雞門、鳳冠石、延壽關、渡山橋、摩星石、篩月潭、仙女崖。山谷流泉

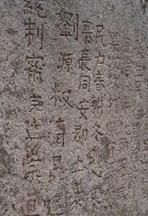

山谷流泉在山谷寺佛殿後,有黃庭堅題刻,周圍石欄,澄泓不流,林壑優美,流泉清澈,吸引了許多文人學士前來旅遊。石牛古洞

街北頭山各溪澗中,有如牛的大石兩處,此處虎壁石刻的繁密,古老、名家手跡居多,石刻數量近300方,內有李翱、李德修等唐代名家和王安石、黃庭堅、李師中等宋代名家的真手跡,這個古洞是考證歷史學習書示,研究石刻藝術。板倉自然保護區

板倉自然保護區位於大別山東南部,地處潛山、舒城、岳西三縣交匯地帶。該區以潛山縣板倉村為依託,面積1523.2公頃。境內氣候條件獨特,生物資源豐富,加之森林茂密、人跡罕至,使得鳥獸雲集。區內除有幽雅美的自然景觀外,還有眾多的人文景觀,如斑竹潭瀑布、一線崗、三井洞、龍井潭、鳳冠石、強盜坪、令牌石、冷飯店、老虎洞等。萬澗古戲樓

天柱山西北面的龍潭鄉萬澗村,楊氏宗祠內,有座古樸典雅的古戲樓,人們稱之為“萬澗古戲樓”。古戲樓始建於清乾隆初年。道光十九年(公元1839年)、民國三年(公元1914年)兩次重修。今台上除部分木雕及畫枋在文化大革命中被破壞外,整個戲台尚好。是潛山縣唯一保存完好的古戲樓,現仍以常接待文藝團體演出。1990年潛山縣人民政府公布為縣級重點文物保護單位。古南嶽天然石佛

這座天然大佛位於水吼鎮的一個偏遠鄉村,九山村村口的一座大山上,距離縣城僅有20多公里。這座大佛面朝西北方而座,腳下清澈的九山河水環繞而過。經過實地測量,這座天然大佛從佛頂到底部高達30多米,古南嶽第一天然大佛。地方名人

伯益,南嶽大帝、大禹治水的得力助手、古皖國的建立者。皖公,安徽之祖、春秋時期皖國的仁慈君主。

焦仲卿,樂府雙璧之一《孔雀東南飛》中的男主人公、著名的情種。

左慈,道教丹鼎派創始人、中國最早的煉丹者、世界化學之父、葛玄之師。

大喬,三國美女、孫策之妻。

小喬,三國美女、周瑜之妻。

王藩,三國吳國著名才子、文學家、科學家、數學家。

寶志禪師,著名禪師、禪宗五大祖庭之一,三祖寺的開創者(出生於甘肅蘭州、修行、參禪、圓寂於天柱山)。

僧璨,中華佛教禪宗三祖、禪宗法典《信心銘》的作者。

曹松,晚唐著名詩人,著有《曹夢征詩集》,留有名句“一將功成萬骨枯”。

王珪,宋朝宰相、與寇準齊名。

董永,“中國五大民間傳說”之一、黃梅戲經典,《天仙配》男主人公、著名孝子。

李公麟,宋朝第一畫家、《五馬圖》的作者。

劉源,護地大王、民族英雄、在天柱山抗擊蒙古軍侵略達十八年。

劉若宰,明末著名狀元、《金瓶梅》的修訂者。

朱書,桐城派代表作家、皖江文化首倡者。

程長庚,徽班領袖、京劇鼻祖、伶聖、四大徽班大老闆。

余三勝,著名徽劇、京劇演員、京劇“三鼎甲”之一。

程繼仙,著名京劇演員、程長庚之孫。

余叔岩,著名京劇演員、余三勝之孫、“余派”創始人。

洪海波,早期黃梅戲戲班中文化最高的藝人、最早用文字、書籍記錄黃梅戲劇目、台詞。

張恨水,民國第一寫手、中國最高產的作家、鴛鴦蝴蝶派代表人物、通俗章回體小說大家。

夏菊花,新中國雜技皇后。

余英時,著名學者、人文諾貝爾獎獲得者、國學大師錢穆弟子。

韓再芬,黃梅戲第三代代表人物、當代黃梅戲大師。

王文銀,中國民營企業家協會常務副會長、正威國際集團有限公司總裁、深圳安徽省企事業協會創會會長。

安徽省縣以上行政區劃

| 更多安徽百科知識,詳見微百科:安徽百科 | |

| 地級市 | 市轄區、縣級市、縣 |

| 合肥市 | 廬陽區| 瑤海區| 蜀山區| 包河區| 長豐縣| 肥東縣| 肥西縣| 巢湖市| 廬江縣 |

| 蕪湖市 | 鏡湖區| 弋江區| 鳩江區| 三山區| 蕪湖縣| 南陵縣| 繁昌縣| 無為縣 |

| 蚌埠市 | 蚌山區| 龍子湖區| 禹會區| 淮上區| 懷遠縣| 固鎮縣| 五河縣 |

| 淮南市 | 田家庵區| 大通區| 謝家集區| 八公山區| 潘集區| 鳳台縣 |

| 馬鞍山市 | 雨山區| 花山區| 金家莊區| 當塗縣| 含山縣| 和縣 |

| 淮北市 | 相山區| 杜集區| 烈山區| 濉溪縣 |

| 銅陵市 | 銅官山區| 獅子山區| 銅陵縣 |

| 安慶市 | 迎江區| 大觀區| 宜秀區| 桐城市| 宿松縣| 樅陽縣| 太湖縣| 懷寧縣| 岳西縣| 望江縣| 潛山縣 |

| 黃山市 | 屯溪區| 黃山區| 徽州區| 休寧縣| 歙縣| 祁門縣| 黟縣 |

| 滁州市 | 琅琊區| 南譙區| 天長市| 明光市| 全椒縣| 來安縣| 定遠縣| 鳳陽縣 |

| 阜陽市 | 潁州區| 潁東區| 潁泉區| 界首市| 臨泉縣| 潁上縣| 阜南縣| 太和縣 |

| 宿州市 | 埇橋區| 蕭縣| 泗縣| 碭山縣| 靈璧縣 |

| 六安市 | 金安區| 裕安區| 壽縣| 霍山縣| 霍邱縣| 舒城縣| 金寨縣 |

| 亳州市 | 譙城區| 利辛縣| 渦陽縣| 蒙城縣 |

| 池州市 | 貴池區| 東至縣| 石台縣| 青陽縣 |

| 宣城市 | 宣州區| 寧國市| 廣德縣| 郎溪縣| 涇縣| 旌德縣| 績溪縣 |

| (參見:安徽省行政區劃、中華人民共和國行政區劃) | |