簡介

中國科學院工程熱物理研究所

中國科學院工程熱物理研究所研究所已經建設成為套用基礎與套用發展研究有機結合的戰略高技術研究所,主要從事能源、動力和環境等領域的研究。建所以來,研究所取得了一系列有目共睹的成績,如三元流動理論的建立與發展等,共獲國家級二等和院、部級二等獎以上獎項40餘項,國家級三等和院、部級三等獎50餘項。

研究所現有職工319名,科研人員276名,其中中國科學院院士2人,研究員33名,副研究員76名。具有國家“動力工程及工程熱物理”一級學科博士與碩士學位和“環境科學與工程”一級學科碩士學位授予權,設有國家博士後流動站,現有在站博士後8人,在讀博士生125人,碩士生121人。2011年,研究所面向國家科技發展需求並結合自身科技發展戰略,積極開展人才引進工作,落實院“技術百人”1人,百人計畫擇優支持2人。

研究所概況

中國科學院工程熱物理研究所大樓

中國科學院工程熱物理研究所大樓工程熱物理研究所的前身是國際著名科學家、葉輪機械三元流動理論創建者、工程熱物理學科奠基人吳仲華教授1956年創立的中國科學院動力研究室,已建設成為套用基礎與套用發展研究有機結合的戰略高技術基地型研究所。研究所現有職工166名,科研人員133名,其中中國科學院院士2人,研究員18人,副研究員45人,中級專業技術人員54名。具有國家“動力工程及工程熱物理”一級學科博士與碩士學位和環境工程二級學科碩士學位授予權,設有國家博士後流動站,有在站博士後10人,在讀博士生94人,碩士生98人。2007年引入“百人計畫”兩名。

工程熱物理所始終注意根據國家需求調整科研領域和方向,在科研領域和方向上有過兩次重大戰略調整,即從航空動力向能源與動力(20世紀80年代初)、從能源與動力向能源、動力、環境(20世紀90年代初)的調整。圍繞能源、動力、環境這三大領域,逐步凝練了潔淨煤碳聯產技術、先進燃燒技術、傳熱傳質技術、航空航天熱物理和總能系統及可再生能源五個研究領域和方向,並取得了一系列有目共睹的成績,如:三元流動理論的建立與發展、全三維粘性定常和非定常葉輪機械內部流動研究與設計系統研究、總能系統和新型能源動力系統研究、潔淨高效燃燒、常規和超常條件傳熱傳質等。建所以來獲國家級三等和院部級二等獎以上共40多項,國家級四等和院部級三等獎以上近50項。

研究所一貫注重科研成果轉化工作。20世紀80年代中期起步的循環流化床燃燒技術的研究與產業化工作,以1996年75噸/小時循環流化床鍋爐的完善化為標誌,完成了基礎性研究、工業示範、產業化這一高技術研究與發展的歷程,為推動中國循環流化床產業的形成和發展起到了決定性作用,目前正在以鍋爐的大型化和高參數為目標開展攻關;20世紀90年代中期的國產汽輪機通流改造技術和產業化是通過新的運行體制將研究所長期在葉輪機械氣動熱力學研究方面的成果成功運用到工業領域的例子,基礎性研究成果實現了產業化;“九五”期間開始部署城市固體廢棄物處置與綜合利用技術研究與開發,標誌著研究所在環境領域的新發展,研究成果已在國內數個大中城市實施產業化推廣。

2007年,工程熱物理研究所科研成果轉化工作成績顯著。研究所與保定高開區合作建立的華翼風電葉片研發中心,投產了第一片1.5MW風電葉片。與兗礦集團合作,完成了國內首個煤炭甲醇-動力聯產示範工程。研究所在循環流化床燃燒技術方面繼續與上海鍋爐有限公司、無錫華光鍋爐有限公司、濟南鍋爐有限公司等企業加強合作,共同開發銷售480-670噸大型循環流化床鍋爐十餘台。同時,研究所繼續研發超臨界1000噸級的超大型循環流化床鍋爐技術。在不遠的將來,循環流化床技術必將以其良好的性能和環保優勢,發揮更大的作用,創造出不可估量的社會效益。

2007年,研究所完成並結題項目16個,新爭取項目50項。其中主持973項目1項,承擔自然科學基金項目10項,含重點項目1項,承擔863微型燃氣輪機重點項目課題3項,863專題課題8項,863重大項目子課題1項,重點項目子課題2項,科技支撐計畫1項,院地合作項目(地方、高校、企業等)11項,國際合作項目5項,其他項目8項,累計經費近6500萬元。

2007年,工程熱物理研究所共申報國家發明專利39項,實用新型10項。授權發明專利14項,授權實用新型9項。全年共發表論文254篇,有47篇被SCI收錄,87篇被EI收錄。

2007年,研究院知識創新工程重大項目“煤炭聯產系統中動力生產核心技術研發”通過國家科技成果鑑定。鑑定委員會認為該成果採用自主創新技術填補了國內煤氣化聯產發電系統關鍵技術的空白,在國際上率先實現了煤氣化聯產發電系統工業示範,系統技術達到了國際領先水平。

受研究院知識創新工程重大項目和國家863計畫支持,研究所與兗礦集團合作完成的“煤氣化發電與甲醇聯產系統關鍵技術的研發與示範”項目獲得2007年度中國石油和化學工業協會科技進步一等獎,研究所為第二獲獎單位。

2007年,研究所建立了質量管理體系,並於6月2日通過了北京新時代認證中心的現場審核。質量管理體系的建立,實現了產品質量和生產過程的標準化管理,使研究所的各項工作更加規範、有序、高效。

2007年,研究所成功召開了首次研究所發展戰略研討會,邀請了國家有關部門及研究院主管部門領導出席並做了指導性發言。此次研討會圍繞三期創新目標,就促進研究所及各實驗室的可持續發展,尋求和探索新的學科方向與生長點等方面開展了積極的研討,在國家能源清潔高效利用及動力推進技術進步等方面,提出了良好的發展建議。2007年,研究

所組織先進能源動力技術實驗室院進行了院級重點實驗室申請,7月順利通過了由院科研基地處組織的“2007年材料工程領域院重點實驗室現場評估”,填補了研究所在重點實驗室建設方面的空白。機構

2007年,研究所國際合作與交流繼續保持良好的發展態勢,全年來訪120人次,其中包括諾貝爾獎獲得者、義大利國家新技術、能源與環境委員會主席CarloRubbia教授和瑞士蘇黎士工業大學LotharReh教授。主辦或承辦國際會議3次。簽署多項科技和合作項目。

2007年,研究所完成了專業技術職務的首次分級,後勤服務實現了社會化。

掛靠研究所的學會有中國工程熱物理學會和北京工程熱物理學會。主辦刊物為《工程熱物理學報》、《熱科學學報》(英文版)。

領導班子

中國科學院工程熱物理研究所

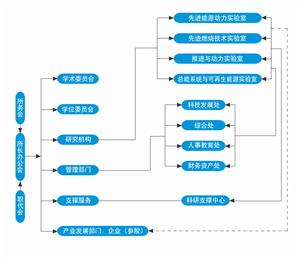

中國科學院工程熱物理研究所組織機構

中國科學院工程熱物理研究所下設研究、管理、支撐三大系統。科研研究

途徑

以可持續發展能源需求為驅動力,以熱科學各分支學科為基礎,並使之與環境科學、化學工程、系統科學、計算科學等交叉融合,從能量轉換的源頭開始,研究能量高效轉換與環境負荷最小化緊密結合的科學問題,為同步解決能量轉換過程的效率、環境問題、經濟障礙提供科學基礎和新的技術途徑。

研究方向

實驗室

實驗室2.動力循環及系統。研究先進能源動力系統的模擬、集成和設計,揭示系統全息性能與規律,實現系統最佳化綜合,形成改進系統和發明能源高效潔淨經濟利用新系統的方法。掌握IGCC/聯產系統及其近零排放系統、先進空氣濕化循環、分散式供能系統等的最佳化集成規律,建立關鍵部件設計技術基礎,形成具有自主智慧財產權的系統設計技術。

3.固體燃料清潔轉換。開展具有寬煤種適應性、優良變負荷性能的粉煤加壓密相輸運床氣化技術的實驗室研究、關鍵技術研發與集成、中試和示範,直接支撐IGCC示範工程的實施。在輸運床氣化技術研發成果的基礎上,開展高效、清潔的煤基短流程直接制氫工藝、關鍵過程、關鍵技術的研究。

4.燃氣輪機氣動及燃燒。數值分析與實驗相結合,開展葉輪機械氣動正、反問題求解及最佳化設計,軸流壓氣機內部流動失穩的物理機制及控制策略研究;開展高性能發動機先進燃燒技術研究,富氫燃料燃燒機理研究,合成氣燃燒室設計方法和技術研發,重型燃氣輪機燃燒系統現場調試及技術驗證等。

先進燃燒技術實驗室

研究領域

主要從事煤、生物質、廢棄物等多種燃料的清潔利用與開發,包括先進的燃燒、氣化理論與技術的研究。在循環流化床燃燒技術大型化研究與開發、生物質燃燒發電和污泥無害化焚燒及技術開發、循環流化床熱解氣化技術的研究與開發等方面開展創新工作。

研究方向

1.循環流化床燃燒技術大型化研究與套用。研究開發自主技術的50MW-150MW-200MW-600MW等級循環流化床鍋爐技術,並形成技術產品進行工程示範,進行相關技術特性的試驗研究,形成開發大容量循環流化床鍋爐的設計平台,提供循環流化床鍋爐開發運行的諮詢服務。

2.生物質燃燒發電和污泥無害化焚燒及利用。研究多種燃料在循環流化床中的燃燒特性及其燃燒裝置,在實驗室研究成果的支持下,進行工程化技術示範。

3.循環流化床熱解氣化技術。研究煤及生物質的循環流化床熱解氣化關鍵技術、工藝流程及工程化示範相關問題。

研究對象

試驗設備

試驗設備2.風力透平葉片研發。開展風力透平葉片氣動、結構及噪聲研究,風力透平葉片檢測技術研究。

3.傳熱傳質學。微時間與空間尺度傳熱傳質、大功率電子、光電子與微電子元器件及系統的先進熱管理、先進材料熱物理性質評價、強化傳熱傳質與高效節能、航空發動機傳熱與燃氣輪機冷卻、高效能量轉換及儲存與利用、先進熱管與相變傳熱、斯特林機關鍵技術及基礎理論。

4.燃燒學。研究燃氣輪機燃燒室、微與超微型燃氣輪機燃燒室、微重力和微尺度環境下材料的燃燒及載人航天飛行器防火技術研究;天然氣、煤層氣、焦爐氣、填埋氣、沼氣、化工尾氣等各類氣體燃料的無害化、資源化套用的先進燃燒技術;甲醇、煤焦油等各類替代燃料的先進燃燒技術。

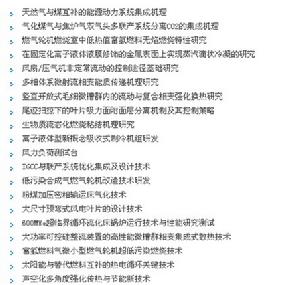

科研項目

2011年,中國科學院工程熱物理研究所爭取科研任務75項,全年新簽署契約經費總計(不包括院地合作)4.46億元,到所總經費1.97億元,其中到所科研經費1.5億元。隊伍建設

2007年,工程熱物理所人力資源工作圍繞研究所的組織目標,加強規劃,完善規章,注重隊伍建設和繼續教育,注重研究生培養的系統化、規範化建設,取得很好的效果。

人力資源規劃

中國科學院工程熱物理研究所

中國科學院工程熱物理研究所加強制度建設

中國科學院工程熱物理研究所參觀學習

中國科學院工程熱物理研究所參觀學習 為方便和規範工作,對人事教育工作中的事務性內容制定了詳細的工作流程。教育工作流程進行了部分修改,重新印發了新的版本。人事工作方面將各類辦事環節進行了認真梳理,制定了規範的工作流程,包括:新員工入所、退休手續辦理、所內人員調動、離所人員手續、就醫、招聘、百人計畫引進、調動工作等13個工作流程,提高了管理工作的效率。積極推動人事檔案的規範化,以表格、檔案、工作流程單等為依據,對工作過程實施了規範化管理,保障人事材料歸檔完整性。

隊伍建設

2007年度積極引進相關學科的帶頭人,3人通過所內百人計畫答辯,1人已經正式申報院百人計畫;新進所應屆畢業生11人,調入3人,調出2人,退休6人。完成科研支撐中心、物業中心等崗位的競聘及人事調整。組織完成專業技術崗位的首次分級聘用工作,專業技術崗位首次分級聘用73人。其中科技崗位52人,自然科學系列39人,工程技術系列13人;支撐崗位21人,工程技術系列14人,實驗系列3人,其它系列4人。

繼續教育與培訓

中國科學院工程熱物理研究所參觀學習繼續教育是提高人才素質、持續保持隊伍創新活力、提升科技創新能力的重要途徑,加強繼續教育工作是實現“創新跨越、持續發展”的必然要求。結合研究所知識創新工程的戰略目標和總體部署,以全所齊心協力通過質量認證為契機,依據按需施教、以人為本的原則,2007年我所計畫並完成培訓24項,其中與質量認證體系相關的培訓有12項。24項培訓內容涉及質量管理知識和意識、科學道德、專業知識與技能、管理人員能力與技巧等多個方面。研究所各類人員——科技人員、管理人員和技術支撐人員均廣泛參與。

2007年,經過一年的摸索,研究所建立了較為完備的繼續教育體系並積累了有意義的繼續教育經驗。繼續教育的開展,一方面使全所各類人員拓寬了視野,拓展了技能,培養了學習能力、實踐能力和科技創新能力;另一方面,通過切實保障員工接受繼續教育的權益,促進了一流研究所與和諧研究所的建設。

博士後工作博士後是研究所科研力量的重要組成部分,是研究所的戰略儲備人才。1985年10月,研究所經批准設立“動力工程及工程熱物理”博士後科研流動站,建站以來,研究所對博士後工作予以了充分的重視,已有50位博士後順利出站,2006年被中國科學院授予“優秀博士後流動站”榮譽稱號。

2007年,博士後規模進一步擴大,科研流動站有5名博士後進站,所內在站博士後達到10人。2007年,研究所對博士後公寓進行了全面的改善和裝修,力圖為年輕的博士們由學生向成熟的科研人員過度創建良好的科研與生活條件,吸引和培養更多的優秀青年人才。

研究生培養研究所是培養中國工程熱物理學科高層次專業人才的重要基地,擁有一批學識淵博、治學嚴謹的研究生指導教師。2007年,所內博士生導師15名,碩士生導師24名。

研究所研究生培養規模不斷擴大,實現了跨越式發展。截止2007年9月,在學研究生總計192人,包括博士生94人,碩士生98人,形成了一支流動的、充滿活力的研究隊伍,研究生已經成為研究所不可缺少的研究力量。

教育新台階

中國科學院工程熱物理研究所研討會

中國科學院工程熱物理研究所研討會規模

研究所畢業生規模逐年擴大,為中國培養了越來越多具有獨立從事科學研究工作能力的研究人才和技術人才。2007年畢業生人數又創歷史新高,42名畢業生走向工作崗位,就業率繼2005、2006年後,持續保持100%,這體現了國家和社會對研究所畢業生的迫切需求,也體現了研究所畢業生良好的競爭力和綜合能力。2006-2007年度,29位研究生獲得研究生院各類“優秀學生”榮譽稱號;趙慶軍同學獲得“中國科學院院長優秀獎”,朱建國同學獲得“寶鋼優秀學生獎”,滕海鵬同學獲得“中國科學院研究生科學與社會實踐資助專項”資助。

2007年,研究所繼續廣泛開展與高校及科研機構的合作交流,吸引高校本科生來研究所進行畢業設計和暑期實習,並與中國科技大學簽訂了合作培養博士生框架協定,為2008年相關工作的推進奠定了良好的基礎。

盤點有關工程研究所

| 工程是科學和數學的某種套用,通過這一套用,使自然界的物質和能源的特性能夠通過各種結構、機器、產品、系統和過程,是以最短的時間和精而少的人力做出高效、可靠且對人類有用的東西。於是工程的概念就產生了,並且它逐漸發展為一門獨立的學科和技藝。 |